|

講師:飯田久彦(いいだ・ひさひこ)先生 |

昭和36年、「悲しき街角」で歌手デビュー。翌37年、「ルイジアナ・ママ」がヒット。

昭和50年、日本ビクター㈱入社。ディレクターとして松崎しげる、ピンク・レディー、小泉今日子、森進一などの担当を経て、プロデューサーとしてSMAP、河村隆一を手がける。

平成

4年、ビクター音楽産業㈱ 常務取締役邦楽制作総括 就任。

平成

8年、ビクターエンタテインメント㈱ 専務取締役、邦楽制作宣伝本部長 就任。

平成11年、ビクターエンタテインメント㈱ 退任。㈱テイチクエンタテインメント 代表取締役社長 就任(石川さゆり、綾小路きみまろ他

A&R)。

平成12年、新レーベル「インペリアルレコード」を立ち上げる。(吉田拓郎、岩崎宏美、BIGIN、関ジャニ∞他

プロデュース)。

平成13年、金沢蓄音機館 名誉館長 就任。

平成15年、古賀政男音楽文化振興財団 運営委員 就任。

平成17年、㈱テイチクエンタテインメント 代表取締役会長 就任。平成18年、退任。

平成18年、エイベックス・グループ・ホールディングス㈱ 取締役、並びにエイベックス・エンタテインメント㈱

取締役制作担当 就任。

「ヒット曲創出術Ⅱ

A&R(*1)・アーティスト・作家の関係」

(*1)A&R(エーアンドアール)―レコード会社における職務の一つ。Artist and Repertoire(アーティスト・アンド・レパートリー)の略。アーティストの発掘・契約・育成とそのアーティストに合った楽曲の発掘・契約・制作を担当する。

はじめに

私は「先生」でもありませんし、ましてや皆さんのような若い方々のお役に立てるような話をできるか分かりませんが、今日は私が経験・体験してきた話をさせていただきたいと思っています。その中から皆さんが何かを感じ取って、このエンタテインメント業界に少しでも興味を持っていただければ大変ありがたく思います。

1. 日本のレコード産業半世紀の歩み

まず、ここ半世紀の日本のレコード産業について説明をしたいと思います。

戦後のレコード産業は一部の富裕層の娯楽にとどまっており、当時のレコード会社数は5社、レコード店もわずか1,600店ほどしかなく、最初は時計屋さんや宝石屋さんが併合して行っていた商売でした。

1953年にはLP、58年にはステレオが発売され、一般の人達の間でレコードの価値が少しずつ高まりを見せてきます。

それまでの娯楽は映画中心でしたが、53年にテレビ放送が開始されます。この時代はまだ一般家庭にはテレビはありませんでしたが、駅前に「街頭テレビ」と呼ばれるものがあり、そこでみんなでプロレスを観戦したりしていました。われわれは「動く紙芝居」と言っていたのを覚えています。

1960年にはカラーテレビが登場します。

われわれが歌謡曲や流行歌ばかり聴いていた頃、そこに突然エルビス・プレスリーが出てきました。まだラジオの時代ですが、最初にプレスリーの「Hound Dog」という曲を聴いたときは、「これは何だ!?」というぐらい衝撃的でした。

そしてジャズ喫茶やロカビリーブームなどの時代がやってきます。1960年くらいまでは、日本のレコード産業の黎明期ですね。

その後、日本では高度成長期が本格化します。この頃、戦後のベビーブームで生まれた団塊の世代たちは、成人してさまざまな音楽ブームを作り出しました。プレスリーやビートルズの影響を受け、後に出てくるグループサウンズやフォーク、ニューミュージックなどのブームです。70年代半ばにはさまざまな音楽番組やオーディション番組ができ、若者世代を席巻するようになります。この頃の社会経済環境はというと、資本の自由化が進んだ時期でした。レコード会社の資本も67年には50%、75年には100%が自由化され、メジャーレーベルによる日本法人化や外資系のレコード店の進出が相次ぎました。80年頃には、レコード店の数は8,000店にまで増えています。世界のレコード産業の中でも、日本はこのころから13%くらいのシェアを占めるようになり、アメリカに次ぐ2位になります。

80年には貸しレコード店が出現し始めます。翌81年に日本のレコード産業は、過去20年のレコード産業の歴史の中で、初めて前年割れします。

1982年には、CDが初めて発売され84年くらいから本格的に普及し始めました。このCDの登場が、業界全体を回復成長へと導くことになります。

90年代に入ると、ご存知のようにTVタイアップによるミリオンヒットが続出します。Jポップを中心に、年間40~50作品のミリオンヒットが生まれました。この結果、98年の日本レコード業界の生産実績は、6075億円。現在の2倍強にまで実績を伸ばしました。

アーティストの歴史は70年代の花の中三トリオ、80年代は松田聖子、中森明菜、小泉今日子。外国のアーティストはマイケル・ジャクソンやマドンナなどが人気を博します。

90年代はCHAGE&ASKA、B’z、ミスター・チルドレン、SMAP、その後宇多田ヒカル、浜崎あゆみ、倖田來未などが続き、現在に至っています。

1999年から日本のレコード業界は第2低迷期に入ります。これは今も続いていますが、世界にも同時不況をもたらしました。最大の原因には、インターネット上の違法音楽配信やCD-Rによる違法コピー、海賊版などが挙げられます。ミリオンセラー作品の減少も日本だけではなく、欧米でも同じ現象が起こっています。

また2年ぐらい前から、着うたや着うたフルのサービスなどで、新たな需要を広げつつあります。どちらにせよ新しいビジネスの仕組みを早急に考えないと、日本の音楽業界はますます厳しくなると予想され、各社ともに努力しているのが現状です。

2.人との出逢い

(1)坂本九さん

実は私は昔、歌を歌っていました。

高校時代は野球少年だったので、まさか歌手になるなんて夢にも思っていなかったのですが、そのきっかけとなったのが、25年ほど前に飛行機事故で亡くなった坂本九さんでした。彼と私は同じ学校の同じクラス、同級生だったのです。九ちゃんは高校生の時から人気があり、昼休みにプレスリーの物真似なんかをして歌っていましたが、高校生の途中からあまり学校に来なくなりました。彼は色々なところにできていたジャズ喫茶で歌っていたからです。その話を聞いていた私は、九ちゃんが歌っているジャズ喫茶に友達と遊びに行きました。九ちゃんは無料で中に入れてくれ、その代わりに楽器をセッティングしたり片付けたりして手伝ってくれと言われました。

私は突然の環境の違いにすごく驚きました。それまでは野球漬けだったのに、女性ばかりに囲まれてマイクを片手に歌っている九ちゃんは、ものすごく格好よく、あこがれました。私ももともと音楽が好きだったということもあったのでしょう、それから学校が終わったらジャズ喫茶に行って、歌を聴いたりギターを習ったりするようになりました。

ある時、「何か歌えないのか」と言われてカントリーを歌うようになり、その後レコード会社のディレクターの人にスカウトされてデビューしたというわけです。僕は勉強したわけでも音楽学校に通ったわけでもありませんでしたが、ロカビリーブームに乗って、周りの人に助けられながら、デビューすることができました。

私は坂本九さんとの出逢いによって、音楽の世界で仕事をするようになったのです。

ちなみに坂本九さんが歌っていた「上を向いて歩こう」という曲は、作詞が永六輔さん、作曲が中村八大さんというピアニストです。永さんの話によると、実はこの曲は当初坂本九さんのために作られたわけではなく、三浦光一さんという歌手のために作られたのだそうです。しかしロックを歌っていた人間が歌うのも面白いだろうということで、中村八大さんが強引に坂本九さんに決めてしまったというのです。その後、この曲はアメリカやヨーロッパで大ヒットします。全米1位を獲得したのは、日本の音楽業界の中ではこの曲しかありません。イギリスのケニー・ボールというトランペッターはこの曲を「SUKIYAKI」というタイトルでカバーし、その名前も今ではとても有名になっています。中村八大さんのジャズ的な要素があったからこそ、外国でもこれほどまでに受け入れられることができたのではないかと思います。

25~6歳の頃の私は、歌手をやめようと思いながらもやめるきっかけもなく、クラブやキャバレーなどで歌を続けていました。しかしあるとき酔った勢いで、自分の譜面や衣装にハサミを入れて「明日から歌わない」と決めてしまいました。そうでもしないと決断できなかったんですね。しかし、やはり音楽が好きだったので、アーティストを発掘してデビューさせるというディレクターの仕事がしたいと思いました。そこで最初は半年契約のアルバイトで、アシスタントディレクターとしてレコード会社に入りました。

そんなある日、先輩から「おい、歌い手くずれ」と言われました。確かに間違いではないものの、せめて「歌い手あがり」と言って欲しかったなぁなどと思いましたが、この言葉が後々、私にとって大きなエネルギーとなります。

歌を経験した時代が生きたんですね。

歌手の気持ちになってディレクターの仕事が出来ること、そしてそれまで培ってきた人脈や知識も活かせるということで、自分の大きな原動力になりました。

皆さんもご存知だと思いますが、故相田みつおさんという詩人・書道家の方がいます。この方の作品にすごく好きな詩があります。

【飯田先生はここで、相田みつおさんの次の詩の一節を読み上げられました。】

「出逢いそして感動、(中略)感動が人間を動かし、出逢いが人間を変えてゆくんだなぁ」

われわれの仕事って、まさにこの通りだと思いました。私も本当にいろんな人と出逢いながら、これまでやってきたと思います。

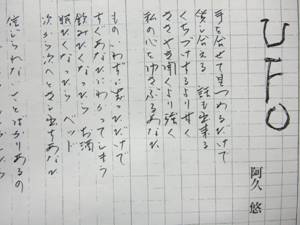

(2)阿久悠さん

私がまだ半人前の制作マンの頃には本当にさまざまな人にお世話になりましたが、その中でも特にお世話になった人の話をしようと思います。

今年8月の早朝、真夏の大空へ旅立った阿久悠さんです。

彼は昭和のヒットメーカーでたくさんのヒット曲を生み出しました。私がこれからお話することも、阿久先生の受け売りや影響された話が、ずいぶんインプットされていると思います。

阿久先生はこれまでに5,000曲以上の曲を作られましたが、とくにジャンルにこだわらずにポップス、ニューミュージック、歌謡曲、演歌など、本当にたくさんの詩を書かれています。

先生によると、ヒット曲とは「その歌が売れた時代の風景が見える」ということが、絶対条件だそうです。先生は「時代」を強く意識していましたが、それは時代そのものを歌うのではなく、その時代にどう過ごしたかということがすごく大事なんだと言っていました。例えば同じ「別れ」の表現でも、蒸気機関車と新幹線の駅での別れの悲しみ方が全然違うものだと。その詩の背景にある「時代」を意識しなければ、絶対にいい詩はできないとおっしゃっていました。

今は若い作詞家の方があまりおりません。もし興味がある人は、ぜひ作詞家を目指して欲しいと思います。

作詞家の課題は、阿久先生によると「無いものを書く」こと。今流行っているものではなく、そうでないものを書くこと。つまり「誰も思いつかないものを作る」ということです。しかしそれは誰も思いつかない「題材」ではなく、誰も思いつかない「角度」のことです。カメラと同じように、撮るアングルやフォーカスする部分によって写真はまったく違うものになります。そういう工夫をすることで、人と同じ題材を選んでもまったく違う切り口の歌ができるということを、阿久先生はおっしゃっていたのを覚えています。

当時はファックスやコピーがもう登場していた時代でしたが、阿久先生から詩をいただくときは必ず手渡しでした。

阿久先生は、「コピーやファックスで詩を渡すと、詩の温度が下がってしまうだろう」と言うんです。それから必ず、詩は手渡しでもらいました。

また阿久先生は野球や相撲が大好きでした。野球でも高校野球がとくに好きで、甲子園の時期になるとスポーツ新聞に「甲子園の詩」と題して、毎日詩を書いていました。その高校野球で応援団が演奏する有名な曲に、ピンク・レディーの「サウスポー」という曲があります。この曲は阿久先生が詩を書いて、都倉俊一さんが作曲をして出来上がった曲ですが、今週の『週刊新潮』にある都倉さんの連載に、当時のエピソードが書かれていました。

【飯田先生は、最近の『週刊新潮』誌の都倉俊一氏の文を読み上げられました。以下引用。】

「現在、春夏の高校野球で応援団のブラスバンドが演奏する定番が2曲ある。山本リンダの『狙いうち』とピンク・レディーの『サウスポー』である。(中略)両方とも私の曲である。(中略)ピンク・レディー作品はもう7作目である。しかも連続ミリオンセラーが続いており、前作の「UFO」は160万枚を売り上げていた。別にアイディアが枯渇したわけではないが、我々の気持ちのどこかに少し緩んだ部分があったのかもしれない。いつもの通り制作日程が決まり、レコーディングも順調に行っていたかのように思えた。ところが何となく周りの関係者のノリが今一つである。ピンクの場合レコードの発売日を変更することなど出来ない。発売枚数も桁違いだし、第一、彼女らのスケジュールもないのである。私も個人的には多少気になる所はあったが、ほかの締め切りに追われてそれどころではない。数日経ってディレクターの飯田久彦氏から、その日のうちに大至急会いたいと連絡があった。忙しいので勘弁してくれ、と言っても頑として聞かない。結局その日の夜、彼が私の仕事場に、わざわざ奥さんの手料理を差し入れに持ってやってきた。彼は単刀直入に切り出した。『お願いです、同じサウスポーというタイトルでもう1曲書いてください!』『オイオイ、そんなこと言っても発売日に間に合わないでしょう』。私はかすかな抵抗を試みた。どのくらいの時間があるのかと聞くと『2日で書いてください』と言う。『だって作曲だけでなく編曲もするのに2日しかないなんて無理だよ』と言うと、阿久悠さんにも頼んで曲が上がり次第、詩を書いてもらう手はずになっていますとの事である。『このままこの曲を出したら私はピンク・レディーは続かない気がします』とも言う。彼はすっかり覚悟を決めてきているようだ。とうとう私もあきらめて無理やりスケジュールを調整し、何とか奇跡的に2日で新曲を仕上げたのであった。こうして出来上がったのが『新サウスポー』である。

今でも、もしもあのままもう1曲の方を出していたらどうなっていたのかな、と考えることがある。もしかしたら大した違いはなかったのかもしれない。しかしあの時あの書き直しをしていなかったら、果たしてその後数年続いたピンク・レディー・ブームがあったかどうか、私は疑問に思う時もある。驚異的な売り上げを見せていて絶頂であったあの時、それをさらに数年“持続”させることができたのは、全員が危機感を持ってあの時に“再スタート”したからかもしれない。(以下略)」

(2007年10月18日付『週刊新潮』「マイ・フレーズ」欄より)

この時は都倉先生もお忙しかったので、私も土下座してお願いしたものです。こんなふうに、作家の先生にはよく無理なお願いをしていました。

ピンク・レディーも、最初は会社から大変厳しく反対されていて、「伝統ある会社でこんなゲテモノを作ってどうするんだ」とか「恥ずかしくないのか」とまで言われました。あの当時はロングスカートが流行っていたのにミニスカートで行こうと決めたり、非常識を取り入れた部分は確かにありました。9割からの人から「売れるわけない」と大反対されたのですが、たった2人の若い宣伝マンに「飯田さん、ピンク・レディー面白いので応援します」と言われ、結果的には大成功することができました。勿論、ピンク・レディー二人の努力と頑張りがあったからこそです。

(3)桑田佳祐さん

私はこの賛否両論をすごく大事にしています。アーティストでもヒットを出して人気が出ると、“自分の力でここまできた”と勘違いをしやすい。売れると当然周囲もちやほやするので、いろいろとアドバイスをしてくれる人を遠ざけてしまい、最終的にはあまり持続しないというケースを、私もずいぶんと見てきました。そんな中で、サザンオールスターズの桑田佳祐さんは「共感の感性」の持ち主です。

つまり、そういう情報を自分なりにインプットして、絶対に遠ざけたりはしない。スタッフを大事にする。

また桑田さんは、毎年ソロライブを3日間ほど行いますが、その3日間のために日本のアイドルの曲をはじめ、邦楽・洋楽問わず、平均30曲暗記するのだそうです。その際には必ず、誰の、いつの曲かということを背後のスクリーンに映して、もちろん歌詞も出てくるので間違ったりできない。人の曲を30曲も、完璧に覚えないといけないわけです。いつか「どうしてそんなに無理するの?」と聞いたら、「こんなふうにインプットすることで、自然にメロディや歌詞が生まれてくるんです」と言っていました。

ちなみに私の愛称は「チャコ」というのですが、サザンオールスターズの「チャコの海岸物語」という曲の「チャコ」は、実は私のことなんですよ。

(4)綾小路きみまろさん

その後私は、同系列でもっと演歌色の強い会社に異動を命じられました。ここでは、岩崎宏美さん、石川さゆりさん、吉田拓郎さん、BIGINなどのアーティストにたずさわることになります。その中でも印象的だったのは綾小路きみまろさんです。1979年にデビューした彼は、森進一さんや小林幸子さんのコンサートの司会を務めるなどしていました。

その当時の話ですが、まだきみまろさんが売れていなかった頃、彼は朝早くに新宿駅のツアーバス発着口に訪れ、バスガイドさんに自分のテープを車中で流して欲しいと頼んでいたそうです。当然なかには断るバスガイドさんもいたようですが、そうこうしているうちに口コミで広がって、「あのテープをもう一度聴いてみたい」という声がバス会社に届くようになり、CDを出したというわけです。このCDは未だに売れ続けていて、おそらく300万枚ぐらいいっていると思います。

2. 感動と情報

昔は「音楽が空を飛んで」いました。今は「音楽を体に注射している」。つまり「注射している」ということは外部には出てこない、売れたCDの数の人数しか、その曲を聴いていないということです。しかし昔は売れた数の、何百倍も何千倍もの人が聴いていたと思います。そしてそれこそがヒット曲だったのだと思います。

世の中や市場の変化は著しくて、私はそれに半分も対応できないというのが正直な気持ちです。

音楽の世界でもまた、ビジネススケールはどんどん変わってきており、新しい発想でそれぞれの改革を実行せざるを得ません。ひとりひとりは常に、“何かを変えたい、新しいことにチャレンジしたい”と思っていても、個人の力で大きな力を変えていくことは難しい。大きな時代の流れを変えていくということは困難です。

しかし、最近よく思うのは、小さい頃によく見た小川のことです。小川に架かっている橋の下に枯れ木が1本落ちていて、そこに枝や葉っぱや引っかかりながら大きくなって、小川の流れそのものが変わることもあったじゃないかと思うんです。そんなふうにして、私たちが変えたいと思っていることは現実化の要因になる可能性も十分にあると思います。だから皆さんも、何かを思いついたらぜひチャレンジしてほしい。もしこのエンタテインメント業界に興味があったら、ぜひ挑戦して欲しいと思います。

音楽産業は、片方では「感動産業」、もう一方では「情報産業」と言われているので、最後にこの「感動」と「情報」についての話を少しだけしたいと思います。

私の名詞には、「いつも新たな感動を」という文字が刻まれています。「感動」の本質は「新しさ」だと思うんです。みなさんも経験のなかで、音楽を聴いたり映画を観たり、あるいは本を読んだりして感動したことが何度かあると思います。同じようにスポーツでも野球やサッカーを観て、あっと驚くような逆転シーンやファインプレーを目の当たりにすると感動します。

しかし、音楽も映画もスポーツも、たかが音楽、たかが映画、たかがスポーツです。だからと言ってこれらが大したことないのかというとそうではない。それらに触れて何かを感じた気持ちは、感動と結びつくことで色づき膨らみ、分裂して増えて、結果として人生や仕事を豊かにしていくと思うのです。私たちがこの世を豊かに生きていくためには、新しい感動をどれだけ手に入れられるか、そしてその感動の併せ技をつくれるかということだと思います。

特にこのエンタテインメント業界では、1人でも多くの人間を感動させることが仕事です。つまり自分が感動しない人間だったら、他人にも感動を与えることはできないと思います。

これから皆さんもたくさんのものを見たり聞いたりして、多くの感動を体の中にインプットしていただきたいです。そしてやはり、「出逢うこと」も大切です。

もうひとつは「情報」です。十数年前、「インターネットで世界が変わる」と言われました。そして実際にその通りになりつつあり、現に地球の裏側までさまざまな出来事が伝わっています。昔、「情報を制するものは世界を制する」と言われていました。しかし誰もが知っていること、最低限のことを知るためには、アンテナは1本でいいと思うんです。 ただ「時の流れ」に対しては、ちょっとでも新しく、ちょっとでも珍しく、そしてちょっとでも面白いものを見つける必要がある。そのために、たくさんのアンテナを立てなければいけないと思います。それは本当に疲れる作業です。しかし毎日アンテナを張り巡らせて、いくつになっても好奇心を失わないということが大事なことだと思います。

最後に

「昔に返れ」なんて言うつもりは毛頭ありません。しかし高度成長期の時代に、何か「進歩」が隠されているのではないかと思うことがあります。

いわゆるデジタルに特化するのではなく、少し振り返ってみること。デジタルとアナログがうまくバランスをとった時代を考えてみることも大切なのではないでしょうか。音楽も、円を描きながら回っているのではなく、螺旋階段のように回りながらニュアンスを変えて進んでいるという気がします。

また人生とは「イーブン」であることを覚えておいてほしいと思います。良いことも悪いこともすべて、対等にやってくる。私の人生もその繰り返しだったような気がします。それが今の実感です。

以下、質疑応答

Q.私は将来アーティストとしてCDをリリースしたいと思っていて、Avexからデビューしたいという夢があるのだが、どうしたらデモテープを審査してもらえるのか。

A.私が審査するわけではないが、そのデモテープはぜひ私に送ってほしい。お返事は必ず書く。

|