- TOP>

- 図書館について>

- ヴァーチャル展示『我を人と成せし者は映画』>

- テーマ1:「西洋への窓」 ─ 加藤周一にとっての映画

テーマ1:「西洋への窓」 ─ 加藤周一にとっての映画

加藤の祖父・増田熊六

加藤に映画鑑賞の習慣を教えたのは、母方の祖父・増田熊六(1866~1939年)だった。元陸軍の騎兵将校で、イタリア留学の経験を持つ熊六は、小学生の加藤や従兄弟たちをよく映画館に連れて行った。熊六の好む映画は、邦画ではなくもっぱら「西洋もの」で、このような祖父の姿を加藤は「活動写真に異国の風俗の影をもとめ、昔若かったときにそこで味わった快楽を想い出していたのであろう」(『羊の歌』)と推測している。その影響によって加藤も東和商事合資会社輸入のヨーロッパ映画を熱心に観るようになり、『会議は踊る』(1931年)や『未完成交響楽』(1933年)といった作品から、「私は古都の石畳の上に鳴る馬車の音を聞いたし、中部欧州の広大な麦畑の上に青い空と太陽を感じた」(同前)という。加藤にとって、初めて「西洋」を鮮やかに感じさせてくれたのが映画であり、まさにそれは「西洋への窓」を意味した。

加藤が本格的に映画を観るようになったのは、第一高等学校に進学してからである。映画演劇研究会に所属し、当時公開された映画のほとんどを妹の本村久子氏と連れ立って観に行っていたようだ。その後も加藤は生涯にわたって映画を愛し、晩年まで映画に関わる評論を数多く執筆することになる。

東京帝国大学医学部在学時の加藤、1940~43年、加藤周一文庫蔵

『日比谷映画劇場ニュース』『青春ノートⅧ』、1941年5月~42年4月、加藤周一文庫蔵

加藤が東京帝国大学医学部在学時に綴っていた『青春ノート』に挟み込まれていた、日比谷映画劇場のパンフレットである(138号、1938年10月5日発行)。東宝が直営する日比谷映画劇場で上映予定の映画のラインナップが掲載されており、『暗黒街の弾痕』(フリッツ・ラング監督、1937年)、『夢みる唇』(パウル・ツィンナー監督、1932年)、『冬の宿』(豊田四郎監督、1938年)が紹介されている。青年時代の加藤が熱心に映画館に通っていたことをうかがわせる。

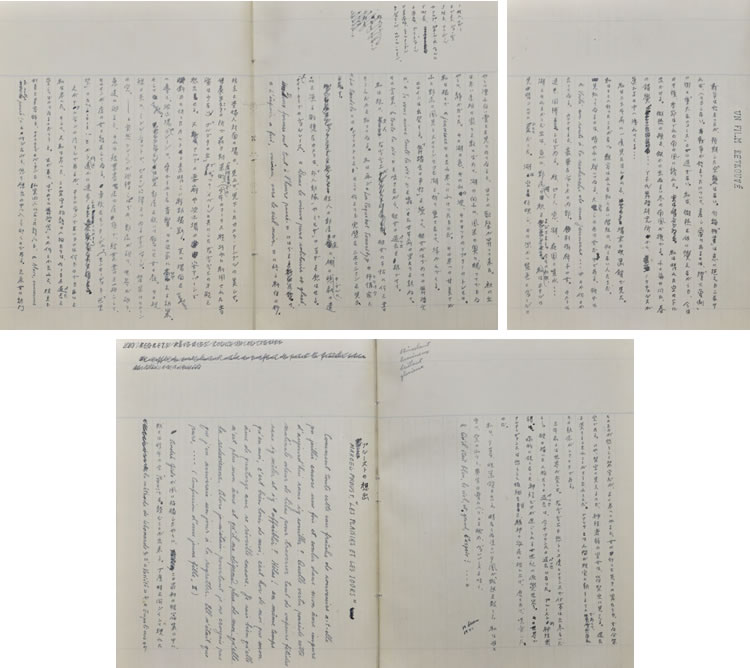

「映画評「ゴルゴダの丘」」『向陵時報』1936年12月16日付

第一高等学校在学中の加藤が17歳の時に、「藤澤正」の筆名で寄宿寮の学生新聞に寄せた映画評論。現在確認されている加藤が発表した初めての文章である。加藤は、他作品との比較を交えながら、カット割りやモンタージュの効果といった映像批評を展開し、そして「デユヴイヴイエの大衆性と藝術性の特徴が最もよくあらはれた映画」と結論付ける。キリストの受難劇という「二千年来のマンネリズム」を、芸術家としてのデュヴィヴィエは、天才的技巧に基づく絵画的映像によって、「ヘロイツク」に描き出すことに成功している。一方で、彼の大衆作家的側面によって、映画の中身は「歴史の含む多くの問題――それは勿論現代のうちにも生きてゐる――には全く批判と洞察の目をつむつて」しまっている。ここからは、映画にも「歴史」や「現代」に対する批評性を求める加藤の態度が読み取れる。またデュヴィヴィエ(1896~1967年)を、映像表現における美的描写の卓抜さと、主題における批評性・イデオロギー性の欠如との共存と捉える視点は、戦後に加藤が論じた芸術と政治の二重性という知識人論にも通底していよう。

加藤周一(筆名・藤澤正)「映画評「ゴルゴダの丘」」(著作集・自選集未収録)

この映画にはかりにも批判と名づけ得べきものゝ片影だにないのである。批判のない解釈は――勿論そこにはデユヴイヴイエの大衆作家が傲然とのさばつてゐるばかりである「地の果てを行く」でミリタリズムを謳歌する彼のイデオロギイと情熱がカトリシズムに対して全く同様に通用するといふことは彼の制作動機を示唆するものでなくて何であらう。存外デユヴイヴイエの本性はヘロイズムにあるのかも知れない。が、これ等の作品から帰納される彼のヘロイズムは不幸にも大衆作品の最も鼻もちならぬ要素の一つであるといふ外はない。

要するにこれは聖書の字義通り少しくヘロイツクなポーズで映画化したものである。その上、この「字義通り」が大に崇つてゐるのである。元来映画のイリエージヨンは文章から来る印象よりも性質がリアルである。之は映画の可能性のもつ有力な方法の一つであるが、方法は必然的に対象を制約する。映画は独自の対象のうちにリアリテイの分野を開拓しなければならない。現にシエイクスピアの夢幻的神秘的壮麗さが一度スクリーンの上にあらはれると如何に馬鹿々々しく退屈なものであるかと言ふことは「真夏の夜の夢」を見た人は誰でも知つてゐることであらう。キリストのミラクルの場合も同様である。聖書ではそれを象徴的にとる、或はさうでなくても不自然さが割合に目立たないのであるが、キリストが十字架にのぼる途端に雷鳴一時に轟いて地が揺らぎ出したり、手の槍傷を示しつゝ「汝等何を惑ふや」と言ふて弟子達に復活のキリストが出現したりする所を目の前に見せつけられては、全く荘厳どころの騒ぎではない。

実際映画の方法をこの位十分に活用した者も少い。外人部隊の戦闘を描いては流石に名職人フランクロイドに及ばぬデユヴイヴイエも一度所を得ては光彩陸離たる大手腕を発揮する。例へばピラトがキリストの罪を群衆の前に断ぜんとするとき死罪を連呼する彼等の動きと音の描写の如きは実に精緻を極はめ、そのリアルな迫力は如何なる藝術上の作品にもその美を容易に見出し難いであらう。始めにキリストを迎へる所、又キリストが群衆を追ひ払ふ所、或は十字架を負ひゴルゴダの丘を蔽ふてのぼるあたり等も実に驚嘆すべき描写と言はなければならぬ。

勿論「彼」の表現は単に群集にばかり見られるのではない。映画は或は優美な、或は荘厳な、無数の素晴しいカツトに充ちてゐる。一々数へあげては限りもないが、使徒達が木の枝を手折り、振りかざして歩む辿り出し、又復活したキリストが「我が羊を飼へ」とさとすあたり陽光を一ぱいに浴びる牧羊の群の光景、或は覗き見するユダを近景にとり遠く写す最後の晩餐に林の廻る所等、デユヴイヴイエの詩が溢ふれるばかりに湛えられてゐる。クリユージエの撮影に負ふこと大なるは言ふまでもなく、聖歌を適当に用ひたイーベル担当の音楽も又之を助けたにちがひないが、これ等のカツトには天才デユヴイヴイエの面目躍如たるものがあるのである。

俳優ではル・ヴイギアンのキリストが断然うまい。彼の幅のある好技がこの絵画的効果と相まつてイデオロギイの恐しく貧弱な映画を救つた功績は「罪と罰」のブランシヤールの熟技と共に淋しかつた秋のシーズンに忘れられてはならぬものであらう。アリイ・ボールとギヤバンは彼等としては平凡だし又大した芝居をする所でもなかつた。しかしアリイ・ボールのヘロデ王がキリストをなぶる所等は流石に捨て難い味がある。「罪と罰」の予審判事にしろ今度のヘロデ王にしろ彼は人をからかふのに妙を得てゐるらしい。

モンタージユは、――殊にキリストの断罪の裁判のあたりのモンタージユは可なり錯綜してゐる。又群集が始めにキリストを讃へ後には死罪を叫ぶといふことの説明等も不足してゐるやうである。私は分けが分らないと云ふ声を二度も観客席から聞いたのであるが日本の観集とフランスの観集とではバイブルの予備知識が丸で違ふるのであらうことも考慮しなければなるまい。

要するにジエリアン・デユヴイヴイエの大衆性と藝術性の特徴が最もよくあらはれた映画として興味がある。その絵画的効果は無類の美しさであり、その作品内容は二千年来のマンネリズムを墨守して歴史の含む多くの問題――それは勿論現代のうちにも生きてゐる――には全く批判と洞察の目をつむつてゐるのである。

(明らかな誤植は訂正し、旧字体は新字体に改めた)

加藤が観た映画

『ゴルゴダの丘』Golgotha、ジュリアン・デュヴィヴィエ監督、1935年(日本公開1936年)、フランス

ジュリアン・デュヴィヴィエ(右)

当時、日本におけるデュヴィヴィエ監督の人気は高く、加藤も「デュヴィヴィエの映画は輸入されたものを全部観ちゃったんじゃないかな」(『過客問答』)と語る。『青春ノート』にはデュヴィヴィエの作品名が頻繁に記され、例えば『にんじん』(1932年)は、映画に触発された小説の構想や映画評論が書かれている。

『ゴルゴダの丘』はキリストのイエルサレム入城からゴルゴタの丘での磔刑・復活までを聖書に忠実に描く。マタイ伝に代表されるキリストの受難は、映画草創期のグリフィス監督による『イントレランス』(1916年)をはじめ、現代に至るまでくりかえし描かれるテーマである。デュヴィヴィエ自身は「これは単なるキリスト一代記ではなく、当時のユダヤ人とローマ人との間のキリストを巡っての政治ドラマを描こうとしたものである」と語ったという。はじめは歓呼してキリストを迎えた民衆であったが、権力の座から追われることを恐れた司祭たちの画策によって扇動され、遂にはピラトに何度問われてもキリストの死刑を要求する。この民衆の暴力性は現代の私たちにも通ずるだろう。ピラトはジャン・ギャバン、ヘロデ王は『にんじん』などに出演するアリ・ボール、音楽はジャック・イベール。

「UN FILM RETROUVÉ」『青春ノートⅧ』、1941年12月17日、加藤周一文庫蔵

1937年から1942年にかけて書かれた『青春ノート』(全8冊)には、映画の話題が数多く登場する。中でも『舞踏会の手帖』は、加藤にとって感慨深い映画であったことがうかがえる。加藤は『舞踏会の手帖』を少なくとも二度観ており、一度目は1938年頃、二度目は1941年12月である。二度目の感想を記した「UN FILM RETROUVÉ」で加藤は、デュヴィヴィエのカメラワークの巧みさを賞賛すると共に、20年もの歳月の間に変わり果ててしまった「過去(パッセ)を愛してばかりいる」人々の物語だと評している。文末には「三年前とは世界は変った。デュヴィヴィエも恐らく二度とフランスでは仕事は出来ないだろう。彼の描いた人物たちの過去(パッセ)は、今やフランスの過去(パッセ)になった」とあり、このように綴る加藤の脳裏には、1940年6月のナチス・ドイツによるパリ陥落、また1941年12月8日の日米開戦があっただろう。『舞踏会の手帖』を通じて若き加藤は、1938年と1941年の間に世界が一変したこと、そして、自由や民主主義が、もはや「過去」のものとなってしまったことを覚り、深い悲しみと危機意識を抱いた。

加藤が観た映画

『舞踏会の手帖』Un carnet de bal、ジュリアン・デュヴィヴィエ監督、1937年(日本公開1938年)、フランス

夫の死をきっかけに、若い裕福な未亡人クリスティーヌ(マリー・ベル)は最初の舞踏会で踊った相手を、手帖を頼りに順に訪ねていく。彼女は若くして結婚し夫との生活だけで20年を過ごした。再出発の手がかりとして、最初の舞踏会で彼女に愛を語った人々を探し、失われた過去を求めて旅に出る。だが20年ぶりに再会するかつての青年たちの多くは過去の面影をとどめていない。すでに自死した者、犯罪に手を染めた者、精神を病んだ者など、悲劇的な運命を辿った人物も少なくなかった。名優ルイ・ジュヴェ演ずる犯罪組織の黒幕であるキャバレー店主もそのひとりである。ヴェルレーヌの詩「感傷的な対話」を、警官の迫るキャバレーの片隅でふたり諳んじる場面は、加藤も『青春ノート』に触れ「科白の妙」と評する。主人公が訪問する人々の挿話は独立して描かれており、本格的なオムニバス形式としては最初期の作品である。各挿話に主人公が配される形式で、「こういう絢爛たる配役はフランスの映画史上にも空前のものであるといってよい」と日本公開当時、津村秀夫は評した。物語の最後にクリスティーヌの養子に迎えられるジャックは『にんじん』の子役で知られるロベール・リナン。