- TOP>

- 図書館について>

- デジタル版展示『知識人の自己形成』>

- 第1部 家族

第1部 家族

第1章 流動性と多様性 ─ 丸山眞男の家族

(1)転居の連続

〈丸山彰氏提供〉

丸山眞男は1914(大正3)年3月22日、大阪府東成郡天王寺村(現在の大阪市阿倍野区)で生まれた。父は丸山幹治(

丸山の本籍地は幹治が生まれた長野県埴科郡清野村で、大学卒業後の1937(昭和12)年にここで徴兵検査を受けている(のちに本籍地を移している)。清野村は新劇女優・松井須磨子の出身地でもある。丸山家は松代藩・真田家(10万石)の足軽身分。明治維新の際に松代藩は新政府方に与したが、幹治の祖父・清蔵は戊辰戦争に従軍して戦死した。

1952(昭和27)年6月に東京女子大学近くの東京都武蔵野市吉祥寺319番地に居を定めるまで、丸山は転居を繰り返した。その居住地を一覧にすると次のようになる。

- 大阪府東成郡天王寺村(1917年まで)

- 兵庫県武庫郡精道村大字打出(1917年から1920年まで)

※この間、1918年から翌年にかけて幹治らとともに東京に居住した可能性があるが未詳 - 兵庫県武庫郡精道村大字芦屋(1921年春まで)

- 東京府東京市四谷区麹町12丁目(1922年まで)

- 東京市四谷区愛住町48番地(1931年5月まで)

- 東京市外高井戸町大字中高井戸37東12番地(1944年3月まで)

※この間、第一高等学校在学中は学生寮に入る - 東京都杉並区天沼1丁目(1944年11月まで)

※この間、1944年7月に入営して朝鮮に向かうが病気で同年10月に召集解除 - 杉並区西高井戸2丁目(1946年春まで)

※この間、1945年3月に入営し、敗戦まで広島市で過ごす - 目黒区宮前町64番地(1952年6月まで)

- 東京都武蔵野市吉祥寺319番地(1996年の死去まで)

このような生い立ちをもつ丸山が、特定の地域と結びついたアイデンティティを自認することはあっただろうか。師の南原繁(1889~1974)に「君はハイマートロス〔heimatlos故郷喪失〕だ」とやられたと回顧するときも、南原に反論したとは語られない。

(2)父・丸山幹治(1880~1955)

〈丸山彰氏所蔵〉

丸山幹治は1880(明治13)年に丸山鐵次郎・丸山としの長男として長野県埴科郡清野村大村で生まれた。松代町立松代尋常小学校卒業後、「畑の仕事」に従事していたが、徳富蘇峰の『将来之日本』(1886年刊行)と『新日本之青年』(1887年刊行)を読んで感奮興起し、家出を決意する。横浜で牛乳・新聞配達をしながら専門学校入学試験受験資格を取得し、父の許しを得て東京専門学校(のちの早稲田大学)邦語科行政科に入学した。

1901(明治34)年の卒業後、陸羯南が社主を務めていた新聞『日本』を皮切りに、記者としての生活に入る。当時のジャーナリズムの世界は年功序列的要素が弱く、20代であっても見識と文筆の才があれば新聞の主筆になれる「縦のモビリティ」があり、なおかつ「自由に他社に移れる横のモビリティ」もあった時代である。校正に失敗して2か月で『日本』を解雇されたのち、『青森新聞』主筆、青森商業会議所書記長を経て1904(明治37)年に『日本』に再入社した。ここで幹治は古島一雄、三宅雪嶺、福本日南、国分青崖、長谷川如是閑、河東碧梧桐、安藤正純、千葉亀雄、井上亀六、古荘毅らと交わりを結ぶ。『日本』が陸羯南の手を離れると他の記者たちとともに退社し、幹治は朝鮮に渡って『京城日報』編集局長となった。

1909(明治42)年には『大阪朝日新聞』に入社して通信局長を務めるが、まもなく井上亀六の異父妹である大庭セイと結婚し、1910(明治43)年には長男鐵雄が生まれた。このとき幹治は、喜びとともに悲しみを感じるという趣旨を日記に書きとめている。悲しみというのは、親としての責任を引き受けなければならなくなり、これまでのように自由な「モビリティ」(流動性)を謳歌できなくなったことから来るものであろう。

しかし、幹治にとって『大阪朝日新聞』は安住の地とならなかった。この時期の『大阪朝日新聞』は、幹治のほかに鳥居素川、長谷川如是閑、大山郁夫、櫛田民蔵、花田大五郎(比露思)、社友の河上肇、佐々木惣一といったそうそうたる執筆陣を擁し、民主化・自由化を求める潮流の旗手ともいうべき存在であった。ところが1918(大正7)年、米騒動に関連して白虹事件(『大阪朝日新聞』に対する言論弾圧事件)が起こると、鳥居らとともに幹治も退社を余儀なくされたのである。その後、東京に出て雑誌『我等』の同人となり、1919(大正8)年には『大正日日新聞』に入って関西に戻るが、翌年に同紙は解散してしまう。浪人時代を経て、1921(大正10)年には再び東京に移って『読売新聞』論説委員・経済部長、1924(大正13)年に『中外商業新報』(現在の『日本経済新聞』)論説委員・経済部長、1925(大正14)年に朝鮮へ単身赴任して『京城日報』主筆、1928(昭和3)年には『大阪毎日新聞』論説委員となり単身で関西に移った。

稼ぎ主である幹治がこのように不安定な境遇に置かれたことは、当然ながら丸山家に深刻な影響を与えた。『大阪朝日新聞』退社後は経済的苦境に陥り、さらに『京城日報』入社以後の幹治は年に数回帰ってくるだけとなった。セイは相当な苦労を重ね、ほとんどひとりで4人の子を育てざるを得なかったのである。また、家庭での幹治は「実に横暴」だったという。丸山はそこに、新聞紙上におけるリベラルなスタンスとのギャップを見出している。

幹治の記者人生における以上のような「モビリティ」と、その反面である不安定性は、逆説的ながら日本社会における組織化の進展と流動性の縮小という大きな流れによって増幅された面がある。ジャーナリズムの世界でもメディアの大企業化と寡占化が進み、ジャーナリストの同志的結合によっては太刀打ちできない状況となっていた。ジャーナリストも自分の主張や能力を評価してくれるメディアを渡り歩くのではなく、一つのメディアの中で出世することをめざすようになる。そこで評価される要素は学歴であった。幹治のような「ペン一本に生きる」タイプのジャーナリストが活躍する余地は狭まっていったのである。

それで親父はよく言っていた。日本の社会では帝大〔帝国大学〕を出れば、馬鹿でもある程度いく。帝大を出ていないということのために、どれだけ損するかわからない、実に下らないやつがただ帝大出ているというだけで黙ってどんどん出世していくというのだよ。だから僕らにお前たちは学校出たら、社会主義者になろうと、共産主義者になろうと、一切干渉しない、自分の好きな道をいってくれ、ただ学校だけは出てくれ、学校出ないと、日本では実際的に損するのだということを言いましたよ。それはよほどこたえているんだな。新聞みたいの比較的自由な世界でもね。

「1月13日 丸山眞男先生速記録」

丸山は、幹治の中に「学歴コンプレックスと帝大出身者への軽蔑とが入りまじった心理」があったと指摘しているが、自分の子どもたちには時代の変化に逆らって苦労してほしくないという親心があったことも確かであろう。4人の息子のうち上の3人は幹治のことば通り帝国大学を卒業し、末弟の邦男は父と同じ早稲田大学に進んだ。

幹治が自由に移動する記者人生を歩んだことは、セイや子どもたちに大きな負担をかけた一方で、かけがえのない生育環境を用意することにもなった。幹治は新聞『日本』や『大阪朝日新聞』を退社したのちもその記者仲間との親交を保ち、加えて『京城日報』の副島道正、『東京朝日新聞』の嘉治隆一、画家の柳瀬正夢、『読売新聞』の松山忠二郎らとも交わりを深めた。しかし、幹治の周囲にいた人々その思想的立場は一様ではなく、左に長谷川如是閑を中心とする『我等』(のちに『批判』と改題)の同人たち、右に井上亀六ら政教社の社員たちがおり、幹治はその中間という位置取りであった。「丸山幹治は自由主義者だなあ」と井上は笑いながら評していたという。このような人々に囲まれて育ったことが、丸山の思想に奥行きを与えたといえよう。

(3)母・丸山セイ(1884~1945)

〈丸山彰氏提供〉

丸山セイは1884(明治17)年に大庭直也・大庭カヨの三女として山口県阿武郡萩町で生まれた。異父兄は井上亀六。従弟に日本画家の佐野

セイは文学少女で、「少女時代から短歌雑誌のレギュラーの投稿者」だった。丸山が詩歌に親しんだのはセイの影響である。結婚後は歌作から離れていたが、最晩年の病床で8首の和歌を遺した。当時入営中の丸山については、「召されゆきし

最後の病床にあって、天皇陛下のお召を受けて戦争に行くのは名誉なことと思わねばならぬという、そういう明治に育った母の規範意識というものと、にもかかわらず出征の日の朝の別れを思い出しては泣く自分 ─ 自分は不忠の母だ、これではいけない、という気持と、やはり自分は不忠でもこの切ない気持を押さえようがないという、その二つの感情のあいだに引き裂かれたまま死んでいった母を思いますと……ほんとうに痛ましくなります。これは明治の時代に育って、わが子を戦地におくった数多くの母に共通した感情であったと思います。

丸山眞男「二十世紀最大のパラドックス」

丸山幹治の項で触れたように、丸山の小学生時代の終わりごろから幹治は単身赴任に出たため、それ以後はもっぱらセイが4人の子を育てた。経済的にも余裕はなく、セイの苦労は並大抵のものではなかったという。子どもたちに対してセイは教育ママのような存在であり、「侍の娘で厳し」かった。放任主義的な幹治と、厳しく躾けようとするセイは「対照的」だったが、そのことがかえって子どもにとってはよかったともいえると丸山は回想する。

子どもの教育方針にあらわれた両親の「対照」性は、両者の人生観・世界観の違いに根差すものであった。

親父なんかは、天子さん、天子さんといっていましたが、思想問題については、当時としては実にリベラルだったと思います。根っからのジャーナリストで、哲学とか「理屈」はきらいですが、むしろその意味で明治の啓蒙主義と実証主義の血をひいている。宗教は阿片だという意味を中学生の私なんかに説明して、信心深い母親の顔をからかうように見たりしていた。

古在由重・丸山眞男「一哲学徒の苦難の道 ─ 昭和思想史への証言」

丸山は幹治の「リベラル」な立場から多くのものを受け取っているが、セイからは超越的なものに向きあう感性を受け継いだ。

とにかく〔お袋は〕浄土真宗一辺倒です。……お袋は〔熱心な信徒とは〕見えないですけれど、非常に信心深い。宗教的敬虔さを持っていた。……〔丸山自身は親鸞の〕『歎異抄』も何も読んでいなくて、ただ祖母が言ったことや、お袋が断片的に言ったことを通じて、影響と言ったらオーバーだけれど、学問とか知識とかそういうものとはかかわりなく、受けていました。道徳と宗教というのは、違うんだな。宗教はこの世の道徳を超越しているんだな、と知らないうちに覚えましたね。

「『著作ノート』から長野オリンピックまで」

セイの死に際して、丸山は入営中のために立ち会うことがかなわなかった。敗戦の翌々日に死の知らせを受け取ると、柔道場で転げ回って泣いたという。セイへの敬慕の強さを示すエピソードである。

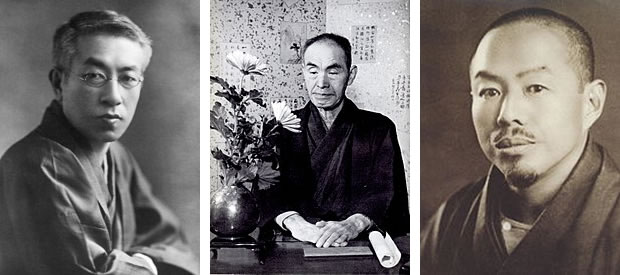

(4)伯父・井上亀六(1874~1952)

〈後列、丸山彰氏提供〉

丸山が大きな影響を受けた親族として、母セイの異父兄である井上亀六(藁村)がいる。丸山幹治にとっては新聞『日本』記者時代の同僚であり、『日本』の経営が変わったことを受けて退社する際も行動を共にした。井上はその後、政教社に移って三宅雪嶺らとともに『日本及日本人』の刊行に携わる。しかし、1923(大正12)年に政教社の経営方針をめぐって三宅と井上ら他の社員との間に対立が生じ、結局三宅は退社して井上が政教社の社主となった。これ以後の政教社は国粋主義的色彩を強めていくが、経営は思わしくない状態がつづき、1929(昭和4)年に井上は政教社を退いて大日社を設立し、雑誌『大日』を創刊した。丸山に言わせれば井上は「右翼」であり、丸山幹治や長谷川如是閑らとは思想的立場を異にするが、「今の内ゲバとは非常に違って、「イデオロギーを超えて」人間としての関係は保たれていた」という。

井上は、「まるで修身教科書から抜けて来たような「人格者」として子供の眼には映っていた ─ また事実そうだった」。そのバックボーンを形成していたのは仏教であった。

僕らの子供の時の追体験からみても、阿部次郎の「人格主義」なんかから来た普通いう「大正デモクラシー」よりは、杉浦重剛の塾に通っていた僕の

藤田省三『異端論断章』叔父 の井上亀六なんか、教養でいえば仏典です、ただその仏典をほんとうに読んでいるし、それがまたほんとうにいわば「血肉」になっている。日常会話に自在に仏典が出てくるような、そういう意味での「教養主義」がある。教養主義などといっても、リベラリズムのハイカラで偽善的なものではなく、普通の意味での「人格高潔」であって、むしろほんとうの「修養主義」です。まあ、大正リベラリズムの方が、その点あやしいやね。

このような「人格者」井上の像は、丸山が後年になって社会の「しつけ」や「型」、あるいは「教養」を論じるときに一つのモデルを提供したであろう。

(5)兄弟たち

兄(長男)・丸山鐵雄(1910~1988)

丸山が「悪いことは全部兄貴に教わった」と回想するほど強い影響を与えた。「おふくろがいなかったら、兄貴は危なかったです。本当の不良になったかもしれないです」という。京都帝国大学経済学部に進み、河上肇ゼミに所属。1933(昭和8)年の京大事件(瀧川事件)では瀧川幸辰への処分の撤回を求めて活動した。事件後、『大阪朝日新聞』京都版に軍歌「戦友」の替え歌「戦友(大学の歌)」を投書している。しかし1936(昭和11)年の2.26事件に際しては、その捉え方をめぐって丸山と大激論になったという。大学卒業後は日本放送協会(NHK)に入り、音楽プロデューサーとして活躍した。NHK退職後は日本コロムビア取締役などを歴任した。丸山の洋楽趣味も鐵雄に由来するが、それはポピュラーなものにはじまり、やがて丸山がクラシック一辺倒となっていくのに対して、鐵雄は「どっちかというと歌謡曲の方へ行って、ずっとその後、別れて」しまった。

〈丸山彰氏提供〉

弟(三男)・丸山矩男(1917~2004)

東京帝国大学理学部卒業。

弟(四男)・丸山邦男(1920~1994)

早稲田大学文学部中退。月刊『丸』編集部に所属。のちにフリーとなり、70年安保闘争では「独立ジャーナリスト群団」を結成して活動している。

第2章 科学と詩歌 ─ 加藤周一の家族

(1)祖父が開いた西洋への窓

加藤の自己形成を考えるときに、母方の祖父の存在を忘れるわけにはいかない。祖父は増田熊六(1866―1939)といい、陸軍の騎兵将校だった。熊六は自分の父増田明道(1836―1881、明治政府の海軍参謀、箱館戦争で海軍艦隊を指揮、陸軍参謀黒田清隆とともに榎本武揚と和平交渉に当たる)の家督を若くして相続し、私費でイタリアはミラノに留学した。ミラノでは歌劇にも親しみ、当時かの地で活躍したソプラノ歌手三浦環が歌うのも聴いている。日露戦争のさなか、オーストラリアに騎馬1万頭の買付けに派遣される。

ミラノから帰国後、渋谷・宮益坂中腹の御嶽神社の脇に、ヴィクトリア様式の洋館を建て、欧風の家具調度に囲まれ、身だしなみも欧風、香水を使う習慣をもち、女性との交際も盛んな暮らしを送った。退役後は、貿易商を営み、銀座に西洋料理店を経営した。祖父の家の近くに暮らした加藤には、身近に「西洋」があった。

祖父熊六は、加藤をはじめ、従兄弟の藤山楢一(のちに外交官、駐英大使)、増田良道(のちに東北大学教授、冶金学)を伴って、東京の有名料理店に連れ歩き食べさせた。加藤は蓄音機から流れる歌劇の詠唱を幼児のときから聴いて育ったのである。

熊六はまた3人の孫を連れて活動写真(映画)を見せて歩いた。その映画はきまって西洋映画だった。映画はその土地の風景も風俗も、言葉も習慣も、映し出すものである。西洋映画を見る習慣を小学生から身につけ、のちに加藤は「映画は西洋への窓」だったと述べている。

このように身近に「西洋」を感じながら育った加藤は、戦後にフランスへ留学することになり、パリへ着いたとき「西洋の第一印象は、私にとって遂に行きついたところではなく、長い休暇の後に戻ってきたところであった」と書いた。その「西洋への窓」を開いたのは、加藤自身というよりもむしろ祖父熊六であった。

(2)父が教えた実証主義的な考え方

加藤の父信一(1885―1974)は、埼玉県北足立郡中丸村(現北本市)の農家の次男として生まれる。加藤家は江戸時代から続く名字帯刀を許された豪農で、10万坪の畑と(このうち9割は戦後の農地改革で没収される)、山林と3000坪の家屋敷を所有していた。県立浦和中学校を卒業後、第一高等学校を経て、東京帝国大学医科大学に入学。青山胤通のもと内科学を修め、1911(明治44)年に同大学を卒業する。学友に正木不如丘や齋藤茂吉がいた。卒業後は青山内科の医局員に就き、医局長にまでなる。しかし、青山の後継問題が生じ、医局と当局の対立に巻き込まれ、結局、加藤が2歳だった1922(大正11)年に、学位を取らないままに大学を退職する。

開業医となるが、大地主のもつ気位の高さと、性格の不愛想さと、容易に病名を断定しない医学的な誠実さが相まって、まったく流行らない開業医だった。その数少ない患者に、フランス文学者辰野隆一家と安田財閥の安田一家、そして編集者で文学者だった風間道太郎一家などがあった。

自らを不遇と考え、知人友人との付き合いも稀だった父信一は、その不遇と孤独の埋め合わせを息子に求めたのだろう。加藤に対して、ことあるたびに徹底した実証主義的な考え方を教えこみ、加藤はそれを理解し、理解する喜びを味わった。こうして父親から教えこまれた実証主義的な考え方は、加藤の生涯を貫く信条となる。加藤に対して圧倒的な影響を及ぼしたのは父信一であろう。それゆえに加藤にはかえって父に反発する感情が強かった。

父親の教えたあまりに一辺倒な実証主義的、合理主義的な考え方に、加藤は満足していたわけではなかった。その父子の関係を象徴的に表現したのが、『羊の歌』に言及されるゲーテの詩「魔王」である。

「おとうさん あれがきこえない?」「おとうさん あれが見えないの?」「おとうさん おとうさん 魔王がぼくをつかまえる!」と訴えるが、お父さんは、子が見ているものが見えず、子が聞いているものも聞こえず、ついに子を失う。おとうさんは父信一であり、子は自分である、と加藤は理解した。しかし、加藤には母織子がいた。母織子によって加藤は、魔王から逃れ、救われるのである。

もうひとつの問題もあった。それは父信一の社会認識である。加藤の家では、食事や団欒のときに、政治問題を話題にすることがよくあった。その話題はいつも父信一がもち出した。ところが、中学生・高校生になると、父信一の話すことによって、事態が解明されたという実感を加藤はもつことができなかった。

あるときには、あまりに当然と思われ、あるときには、私とは別の時代に育った人の奇妙な感情的反応にすぎないと思われた。事件と事件との間の関係が、父の話を通じて明らかになるということは、ほとんどなかった。(中略)明日がどうなるかわからぬということは、父の世界の本質そのものだった。

『羊の歌』「二・二六事件」

加藤は父信一の専門領域における徹底した実証主義的・合理主義的な考え方が、専門外の世界ではまったく活きていないと考えた。1930年代の日本の状況について「充分に考え抜いてはいなかった」と、日本の知識人に共通する弱点を見てとるのである。加藤は父信一を反面教師にしたといえるのかもしれない。

父信一はまたいわゆる「文学青年」を蛇蝎の如くに嫌って、文学を好むようになった加藤に不満を抱いていた。しかし、信一に文学趣味がまったくなかったわけではなく、自宅書斎に『万葉集』註釈書を置いていた。この註釈書が加藤の文学への関心を芽生えさせてゆくひとつの契機になった。父信一からすれば、まことに皮肉な結果だったに違いない。

(3)母が教えたまいし詩歌

母織子(1897―1949)は熊六の次女である。1916(大正5)年、18歳のときに加藤信一と結婚する。そのとき父信一は30歳。雙葉高等女学校時代にカソリックに触れ、20歳頃に大病を患ったことを契機に入信した。加藤と妹にもカソリックに入信することを願っていた、と実妹久子は証言する。

この位置関係は加藤の家族を象徴している

母織子は開明的な考え方をもっていて、その考えを夫に対してもためらわずに主張する強さも備えていた。子どもに対しては優しく、周囲には気配りができ、社交性に富み、ものごとをてきぱきと処理する術を心得、合理的な判断力をもっていたが、合理的な判断の行き過ぎの弊も知っていた。加藤家は母織子がいわば「家刀自」として差配する家庭であった。母織子を中心に、加藤と妹久子によって営まれる家庭。父親の存在感の薄い、ある意味で「戦後の家庭」を先取りしていたといえる。

自伝的小説『羊の歌』には母が語られること多いが、そこからは強い母と優しい母との両方の表象が立ち上がってくる。つまり加藤は「グレートマザー」としての母を感じていたと思われる。その象徴的な表現が『羊の歌』「渋谷金王町」に綴られる「夢」の件である。大車輪に押しつぶされ、大きな渦巻きに巻き込まれる夢を加藤はよく見た。この夢をユング派の人ならば「グレートマザー」 ─ 子どもをかぎりなく優しく包み込む母親であり、同時に子どもに対して圧倒的な力で支配しようとする母親 ─ として理解するだろう。

子どもの頃に病弱であった加藤は病の床に就くことがしばしばあった。そのときに枕元に来ては「浦島太郎」や「赤ずきん」を読んで聞かせたのは、母織子であった。この経験が加藤の読書好きの習慣をつくったに違いない。

長ずるに及んで文学を好む加藤に、父信一は不満を感じてきた。そのとき母織子は加藤を強く擁護した。しかし、大学に進学するときに、加藤が文学部志望であったにかかわらず、家庭の経済的事情を理由に、医学部に進学するように促したのも母織子であった。

母織子はまた詩歌に親しんでいた。加藤に島崎藤村や土井晩翠、若山牧水を教えた。加藤はのちになって母織子がキーツの詩集を読んでいたことも知るのである。加藤に「詩人の魂」を植えつけたのは、間違いなく母織子である。

加藤は母織子を愛した。戦後、胃がんが発見されたときには、加藤は献身的に看病するが、1949(昭和24)年、52歳の生涯を終える。そのときの心境を加藤は次のように記した。

私はまた同時に、私自身の生涯を、母の死を境として、その前後に別けて考えるようにもなったのである。その前と後で、私の生きてきた世界のいわば重心が変った ─ ということに気がついたときに、その考えは私自身をおどろかせた。

『羊の歌』「京都の庭」

この頃に加藤が進めていた医学勉強のためのアメリカ留学の話は沙汰止みとなり、1951(昭和26)年にフランス留学の試験を受けることに変わったのである。母織子が早逝しなかったら、加藤の人生はまったく違ったものになっていた可能性がある。

(4)大叔父は海軍リベラル派

もうひとり加藤に大きな影響を与えた親族がいる。のちに海軍中将となる岩村清一(1889―1970)である。海軍兵学校を経て海軍大学を首席で卒業。1925(大正14)年に在イギリス日本大使館付海軍武官に就き、1930(昭和5)年にはロンドン海軍軍縮会議に全権随員として出席した。そのときの経験から、日本はアメリカに勝てないと確信し、日米開戦に反対する海軍リベラル派のひとりであった。

しかも、岩村は政治学者高木八尺(1889―1984)の妹美須代と結婚する。岩村と高木は同年齢で義兄弟関係にあった。高木はアメリカ政治史の研究者で、海軍情報に詳しく、日米開戦に反対していた。高木の海軍情報の一部は岩村から得ていたのかもしれないし、岩村の考えに高木の影響があったかもしれない。

岩村の実姉ツタは、加藤にとって祖母になるが、岩村はツタを慕って、しばしば加藤の家を訪ねた。加藤の家では岩村を歓迎し「提督」とか「おじさん」とか呼んで歓迎した。

中学生の頃、加藤は巡洋艦の見学に招かれたことがある。そのときの印象を『羊の歌』「美竹町の家」に綴る。

私は子供の頃巡洋艦に招かれたことをよく覚えている。それは県知事になった伯父の権力をはじめてみたときとは全くちがう印象を私にあたえた。県知事には役人がへつらっていた。県庁の役人たちは、ほとんど陰惨な気をおこさせるほど卑屈だった。しかし巡洋艦の水平たちは少しも卑屈ではなかった。彼らはお世辞をいわず、必要最小限度以外は口をひらかず、しかし敏捷で、正確で、能率的で、艦長の客に対しては申し分なくゆきとどいていた。そこでは人間の組織が機械のように動き、ほとんど美的な感動をあたえた。

『羊の歌』「美竹町の家」

加藤は、権力というものの一面を見て「権力嫌い」となり、海軍の規律を見て「秩序の美」を知ったのである。そのいずれもが、加藤の生涯にわたって活きている。しかし「権力嫌い」が強いゆえに、秩序美に感動するものの、保守主義に到らなかった一因だろう。

岩村は加藤たちにオークション・ブリッジを教え、イギリスの文化や歴史について語ったらしい。そして戦争についても話すこともあった。そのことを加藤は『私にとっての20世紀』(岩波書店)に、次のように述べる。

私のおじは海軍艦政本部長だったのです。艦政本部というところは、船を作るところですから、彼もやはり希望はないと考えていました。

軍人だから、政治的な状況ということよりも、軍事技術的に考えていた。英国または米国の海軍と一国相手ならば戦争の作戦は立てられる。しかし、日本には英米と同時に戦争するだけの船はない。だから、作戦は成り立たない。作戦計画がそもそも立てられない戦争を始めるのは愚かなことである。

『私にとっての20世紀』(岩波書店)

岩村の述べる言葉は、加藤に「反戦」の考えを芽生えさせただけではなく、加藤の従兄の藤山楢一には外交官の道を歩むきっかけを与えたのである。