- TOP>

- 図書館について>

- デジタル版展示『知識人の自己形成』>

- 第4部 高等学校時代

第4部 高等学校時代

旧制の高等学校は、1894(明治27)年の高等学校令によって高等中学校の後身として設置された、帝国大学の予科(予備教育課程)に相当する高等教育機関である。「男子の高等普通教育を完成する」ことが目的とされた。1921(大正10)年より文科と理科のそれぞれについて第一外国語別のクラス編成がなされ、文科甲類(英語)・乙類(ドイツ語)・丙類(フランス語)、理科甲類・乙類・丙類が設けられた。旧制高等学校には官立・公立・私立のものがあり、最終的に35校を数えた。また、中学校修了後に進学する3年制のものと、尋常小学校修了後に進学できる中等教育課程を含む7年制のものがあった。女子の入学は戦後の1947(昭和22)年まで認められなかった。そして戦後の学制改革によって旧制高等学校は新制大学に統合され、1950(昭和25)年に閉校した。

高等学校から帝国大学に進むのが近代日本における高等教育の正統的ルートであり、高等学校には国の指導的人材の育成が期待されていた。したがって入学者選抜試験の倍率は高く、入学者は同学年男子の1%未満にとどまり、ホワイトカラーなどの新中間層の子弟が中心だった。生徒の間では、専門的な知識の修得よりも、自分の人格を高めるために教養を身につけることが重視され、人文・社会科学書や総合雑誌を読むことを当然視する気風が形成された。学生寮に入る生徒が多く、寮では生徒による自治が行われたが、そこでの集団生活が旧制高等学校特有の文化の基盤となった。運動部の活動も活発で、学校間の対抗戦が定期的に開催された。

旧制高等学校の中でもっとも高い威信をもっていたのが、丸山眞男と加藤周一が学んだ第一高等学校(通称「一高」)である。丸山が在学していた時期までは東京府東京市本郷区向ヶ丘(別名「向陵」、現在の東京大学弥生キャンパス)にあったが、加藤が入学する前の1935(昭和10)年に東京帝国大学農学部と敷地を交換し、東京市目黒区駒場町(現在の東京大学駒場Ⅰキャンパス)に移転した。東京大学教養学部の前身の一つ。

第1章 天皇制権力との直面 ─ 高等学校時代の丸山眞男

(1)寮生活

〈後列左端、丸山彰氏提供〉

1931(昭和6)年4月、丸山眞男は第一高等学校文科乙類に進学した。ドイツ語を第一外国語とする文科乙類を選択したのは、語学が好きだったからである。

一高は原則として全寮制であり、丸山も東寮12番から中寮1番を経て朶寮4番へと移りながら、塙作楽(岩波書店編集者、郷土史家)、小山忠恕(義兄)、猪野健二(文芸評論家)、村本周三(第一勧業銀行頭取)、戸谷敏之(経済史学者)、杉浦民平(小説家)、堀米庸三(西洋史学者)、宮地健次郎(朝日新聞記者)らと交友関係をもった(肩書はいずれも後年のもの)。

寮では学生の自治が認められていたが、「ファッショ」が流行語になるほど右傾化した社会情勢と、それに対抗する形で学生たちの間に流行していた左翼思想の影響を受けて、寮生活は殺伐としたものとなっていた。寮には「瑞穂会」と「昭信会」という二つの右翼学生のサークルがあった。このうち「昭信会」は著名な右翼活動家の蓑田胸喜とつながりがあり、丸山と府立第一中学校で同級だった小田村寅二郎がのちに入会している。左翼学生の砦は弁論部と文芸部だった。ただし、対立はこうした右翼学生と左翼学生のサークルの間ではなく、ボート部を中心とする運動部・一般学生と左翼学生の間で主に生じた。寮生総会にあたる寮総代会ではたびたび激論が交わされ、雄弁な左翼学生は議論を優位に進めたが、原則全員入寮の1年生は「向陵の伝統」に弱く、総代会での多数決では大抵一般学生派が勝利した。

丸山も、便所の落書きにあった「天皇制打倒」の文句に生理的ともいうべき不快感を覚えるなど、「反左翼」的な気風をもっていた。「教育勅語とか、学校でつめこまれるドクトリンとしての国体に対しては中学のときから反発して」おり、高校時代はデボーリンやブハーリンといったマルクス主義者の著作にも触れていたが、もっとも傾倒したのはヴィンデルバントやリッケルトといった新カント派の哲学者たちであった。張作霖爆殺事件に関連して田中義一を詰問するといった昭和天皇の態度を父幹治から聞かされていた丸山は、天皇の立場が、当時「軍部ファシズム」の攻撃対象となっていた重臣たちと同じ「リベラリズム」であることを察知していた。丸山は敗戦まで「「リベラル」な天皇制へのゆるぎない信者」だったのであり、「忠君愛国教育から解放されて一挙に非合法左翼運動に飛び込む同窓の学生たちを、むしろシニカルに斜めから眺めていたのである」。

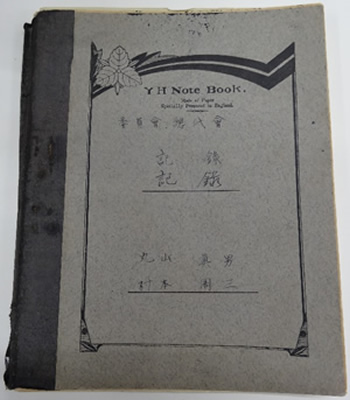

〈丸山文庫資料番号49〉

丸山が東寮から中寮に転じたのは、厳しい寮内対立に嫌気がさしたことも原因であった。ところが丸山自身もやがてこの対立に巻き込まれることになる。2年次に寮委員会の庶務衛生委員となったとき、総代会でストームの禁止が提案された。ストームとは新入生の部屋に上級生が押し入り、乱暴狼藉を働く習慣である。新入生たちは上級生のストームの間、正座していなくてはならないため、不満の元となっていた。ストーム禁止案は可決されたが、その数日後にボート部部員が大規模なストームを行い、この件に関連して暴行事件が発生した。委員会は暴行した学生の退寮処分を可決したが、このことは丸山にとって「非常に大きな傷となった」。退寮処分は厳しすぎると思いながらも、副委員長の雄弁に押されて退寮処分に反対できなかった自分が、社会に出て決断できるのかという自己懐疑に陥ったのである。丸山は、「学問というのは決断をしなくていい、無限のプロセスだから、その時の経験で、自分が社会に出て決断する立場になったら、自分は臆病だから、どういう間違いをするかわからない。研究者になれば学問の論文だから、イエスかノーかはっきりしなくてもいい」と考え、研究者の道を考えるようになった。

しかし、自治寮生活は暗いことばかりではなかった。2年次には文科乙類の学生を中心に結成された「ドイツ文化研究会」に参加したほか、同寮の有志とともにホッケー会を創設した。当初は部として認められなかったが、部屋を与えられ、ホッケー会の同志とともに朶寮4番に移った。

一方、官憲の手は着実に迫っていた。2年次の8月には、日本共産青年同盟(共産党の青年組織)の宇野脩平を含む朶寮5番の4人が一斉検挙された。このときはホッケー会に所属して4番にいた丸山は無事だった。3年次の第1学期には小山忠恕が検挙されて無期停学となり、代わって丸山が首席となった。この珍事に塙作楽は「まっさんトップとなり、寮内ために震撼す」との賛語を献呈したという。丸山が所属していた文科乙類のクラス40人のうち、治安維持法違反容疑で検挙された者は3年間で8人にのぼった。丸山が2年次だった1933(昭和8)年の6月には、日本共産党最高指導者の佐野学と鍋山貞親が獄中で自分たちの誤りを認め、国家主義的立場に「転向」する声明を発表した。これ以後、左翼運動からの「転向」が加速していく。

(2)教師

〈丸山彰氏提供〉

丸山が親炙した一高の教師としては、まずドイツ語の菅虎雄が挙げられる。大学でドイツ文学を専攻しようと考えていた丸山が法学部政治学科に進路を変更したことには、父の忠告とともに、菅の数時間にわたる説諭も影響したという。また、加藤周一も習った片山敏彦(ドイツ文学)の『ファウスト』講義に感銘を受けた。ほかに丸山の回顧に登場するのは、立沢剛(ドイツ文学、文芸部長)、ブルーノ・ペツォルト(ドイツ語、夫人は東京音楽学校教師ハンカ・ペツォルト)、竹田

当時、左翼運動の高揚に直面した文部省は、「赤化」「左傾化」を防止する思想統制のために「思想善導」政策を展開し、各校に思想善導教授を派遣した。一高では蠟山政道や高田保馬が講演を行ったが、丸山たちは彼らを「御用学者」と呼んでバカにしていたという。

(3)読書・映画・音楽

政治運動の波は一高学生寮にも押し寄せていたが、丸山はそれとは一線を画し、学生時代を満喫していた。高校入学とともに岩波文庫を手にとり、『罪と罰』『クォ・ヴァディス』などを面白く読んだという。『万葉集』、若山牧水、島崎藤村、北村透谷の歌集を枕頭の書とし、吉川英治の『鳴門秘帖』や白井喬二の『富士に立つ影』などの大衆文学にも親しんでいた。

しかし、高校時代の丸山は「文学少年」というより「映画少年」だった。外国語の勉強という建前で洋画のトーキー作品を見あさった。『巴里祭』『制服の処女』『会議は踊る』『自由を我等に』『地獄の天使』など、今でも映画祭で上映されるような傑作に触れたのはこの時期である。マレーネ・ディートリッヒを贔屓の女優とし、一中卒業生の同人誌『四平会会誌』創刊号に「ディートリツヒを語る」という一文を寄せている。

熱烈な映画少年だった丸山が意識せざるを得なかったのが、当局による検閲だった。『西部戦線異状なし』や『戦艦ポチョムキン』『三文オペラ』などは検閲によってフィルムがカットされた状態で上映されていた。このことは逆に、カットされた部分への関心を高めることになった。たとえば『西部戦線異状なし』の場合、海外研修先でノーカット版を観た級友の感想からカットされた箇所の存在を知り、そのシーンに興味を寄せている。また、左派的な傾向を帯びた「傾向映画」にも触れており、特にソ連映画とワイマール期のドイツ映画には高い芸術性を感じた。ほぼノーカットで上映されたソ連映画の傑作『人生案内』(1931年)を有楽町の「邦楽座」で観た際の出来事を、丸山は次のように回想している。

幻灯字幕のなかに、「ソ連邦には一人の浮浪児あらしめてはならぬ ─ レーニン」という文字が写し出されたとき、真暗な観客席のそこここからパチパチと拍手が起ったのは、まことに印象的だった。むろん臨監の警官も後方のきまった席にいたにはちがいないが、何しろ闇の中なので誰が拍手したかは見分けがつかない。また、それを狙っての意識的な拍手であった。これも現代では想像も困難な戦前の精神的空気を伝える小さなエピソードといえよう。

丸山眞男「映画とわたくし」

丸山は政治運動とは距離を置きつつも、芸術作品にあらわれた「抵抗」の精神と、それを抑圧する政治権力を二つながらに意識せざるを得なかったのである。

一高での寮生活は音楽の趣味も変化させた。中学校時代は「君恋し」「波浮の歌」などの歌謡曲を好んでいた丸山だったが、一高に数多いた「クラキチ」(=クラシック狂い)の影響を受けて、クラシックを聴きはじめるようになった。丸山のクラシック趣味は生来の鳴り物好きと旧制高校的教養主義の混合物といえよう。筋金入りの「クラキチ」だった小山忠恕にならい、楽譜を手にしながら聴くのが常であったという。

丸山の洋楽趣味は、兄鐵雄の影響で「ハモニカから入った」点が独特である。同世代や下の世代は「旧制高校のスノビズムと洋楽が結びついて」おり、「だいたいにおいて高級なものに最初から入」るなか、丸山はまずポピュラーなものに触れていた。丸山はそれが「非常によかったと思う」と回顧している。

兄貴の影響で、非常にポピュラーなもの、「森の鍛冶屋」とか海軍軍楽隊とか、武蔵野館の休憩時間に流れる有名な「カルメン前奏曲」とか、そういうのばっかり。なかなかベートーヴェンまで行かない。非常に手間がかかった。無理にわかろうとしないから、よかったと思います。

『定本 丸山眞男回顧談』上

(4)検挙経験

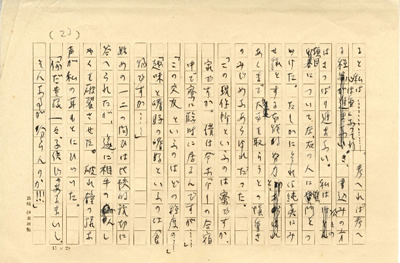

〈丸山文庫資料番号517-4〉

先述の通り、一高の寮には共産党が浸透していたが、寮で丸山が検挙されることはなかった。しかし、2年次の終わりに唯物論研究会主催の長谷川如是閑の講演を聴きに行ったところ、逮捕拘禁されてしまう。講演会は開始とともに警察によって即刻中止となったが、会場で目をつけられていた丸山は退場の際に検挙され、本富士署に拘留されたのである。

留置場では収容者に無造作に振るわれる暴力を目の当たりにした。東大生や一高生に対するものはもっとも軽い部類だったが、独立運動に参加している朝鮮人は取り調べごとに半殺しの目にあっていた。丸山自身も暴力の対象となった。ドストエフスキー『作家の日記』の一文「わが信仰は〔神の存在に対する〕懐疑の坩堝の中で鍛えられた」から想を得て、日記帳に書き記していた「日本の国体は果たして懐疑の坩堝の中で鍛えられているであろうか」という文が、君主制を否定するものとして見咎められた。弁解しようとしたところ、有無を言わさず殴られたのである。丸山は後年、明治憲法下の天皇制が「否定をくぐらない肯定」によって支持されたに過ぎないものであって、逆説的に脆弱であった証左としてこの出来事を回顧している。

検挙されたことは、丸山にとって自身の弱さを自覚する機会でもあった。

初め一高のときつかまったときは、気持ちが動顚していたから。ぶん殴られたりするでしょう、だから留置場の中に入ってきて泣いたですよ。おれという人間はなんてだらしない人間だと思ったね。

「1 月13 日 丸山眞男先生速記録」

釈放後、1週間もしないうちに学校から呼び出されると、丸山は学校の幹部からクラスの思想傾向について尋問を受けた。思想統制を担う特別高等警察(特高)は学校と連絡をとっており、大学に入っても学生課から呼び出され、学生主事の説教を受けたという。以降、折に触れて特高に呼び出されるようになり、大学2年次には突然自宅に特高刑事が来たために検挙されていたことが母に知られてしまった。大学卒業後は助手に採用されて大学組織に守られるようになったが、今度は憲兵につきまとわれるようになり、簡閲点呼(現役を退いた在郷軍人や徴兵検査に合格しながら徴集されなかった者を対象とする)の際には、一人残されて尋問されたという(この日だけは軍の指揮下に入るため)。敗戦後に特高と軍が解体されるまで、丸山は左翼組織に関わりがあるという疑いをかけられて思想犯予備軍のブラックリストに入れられ、継続的な監視の対象となった。丸山の見立てでは、関与の痕跡が何も出てこないので、余計に怪しまれたのだと思われる。定期的な尋問は、「お前はどこにいてもちゃんと見ている」ということを言外に示しており、丸山を「いやな気持」にさせるものであった。

敗戦までの丸山の著作や行動を考える際は、このような負荷が常に重くのしかかっていたことを念頭に置いておく必要がある。「何か論文一つ書くにも突っ込んでかこうとすると、ここでどうかなあと思って、一歩手前で逡巡するというあの気持、あれはほんとうにいやだったな」。また、東京帝国大学法学部助手への採用が決まり、師の南原繁から「順当に事が運べば君を〔法学部の〕スタッフの一人としたい」と切り出されたとき、丸山は高校時代の検挙経験を明かし、「将来のことは自分としては考えていない。助手になっても万一に法学部に迷惑をかけることがあったらすぐ辞表を書く」と南原に答えた。監視の目から解放された戦後になって丸山は、「国家権力が精神の内面に土足で入りこんでくる」という検挙とその後の体験をもとに、その名が広く知られるきっかけとなった論文「超国家主義の論理と心理」(1946年)を執筆し、「自らの妥当根拠を内容的正当性に基礎づけることによっていかなる精神領域にも浸透しうる」という特質をもつものとして近代日本の天皇制を批判的に対象化した。それは、近代天皇制の存在を自明のものとしていた「つい昨日までの自分にたいする必死の説得」でもあった。

第2章 言挙げ ─ 高等学校時代の加藤周一

(1)理科乙類に入学

1936(昭和11)年4月に、第一高等学校理科乙類に入学する。ときに16歳であった。「理科乙類」とは、理系でドイツ語を第1外国語とするコースである。なぜ理科乙類を選んだのか、加藤は何も書き残していない。小学生のときから理科が好きで、当然の如くに理科を選び、乙類を選んだのだろうか。あるいはこのときは医学を志していたのかもしれない。

第一高等学校は目黒区駒場に移転したばかりであり、学校は渋谷駅に近い。渋谷・美竹町に住まいした加藤には、学校は自宅から目と鼻の先の距離にあった。だが、旧制高等学校は全寮制を採り、すべての学生が寮に住むことを原則としたので、加藤も寮生活を送ることとなる。課外活動は、庭球部と映画演劇研究会に入る。庭球は当時の人気競技でもあり、加藤は祖父の庭にしつらえられた庭球場で楽しんでいた。映画も祖父に連れられて小学生の頃から見ていた。

3列目右端が加藤、無帽はふたりだけ

(2)寮生活と庭球部

寮は学生の自治により運営され、寮生のあいだには「一種の民主主義」と「一種の個人主義」があった。しかし、それは「人間平等」の観念と結びついていたわけではなかった。そうではなく、自らを「選良」とする特権意識に裏打ちされていた。それは「栄華の巷」を低く見る意識となって表れていた。「選良」の合理主義もあるにはあったが、それと背中合わせに「一種の精神主義」があった。ことに運動部にその傾向が強く、運動部の部員にだけ適用される規則があり、それは独特の精神主義と結びついていた。

一高と三高の対抗戦の前の全寮集会では、「野球部は絶対に勝つ」「庭球部は絶対に勝つ」という決意が表明され、寮生は「ようし」と声を揃えて応じた。この「ようし」は戦後の学生運動や労働運動にも聞かれた言葉である。このような言葉は「護符」であり、誰も信じていなかったに違いない。加藤はそういう態度や行動は知的選良にふさわしくないと「異議申し立て」した。大勢順応派からすれば「なんと大人気ない」行動と映ったに違いない。またしても加藤は少数派もしくは孤独を意識せざるを得なかった。

寮生たちのあいだには、一方では「夜を徹した議論」があり、他方には「ノー文句」と「不言実行」がよしとされていた。些事については「夜を徹して議論する」が、組織の重要な問題については「ノー文句」すなわち「批判はするな」といわれた。

寮生たちのあいだには懇親のための「コムパ」があった。「コムパ」では、しばしば酒が出されたが、酒に酔って日頃の不平不満を出すこと、つまり「内心の吐露」が大事だとされた。これは集団の意思の統一を図るための手段であり、「内心の吐露」や上層部の批判・悪口も一定程度は認める。要するに「ガス抜き」である。「コムパ」を通して、少数意見を表明することはできても採用されることはなく、結局は「全員一致」に導かれる。

「たまには馬鹿になれ」ということもよくいわれた。だが加藤は「普段いつでも馬鹿であり得るかもしれないという考えは、まったく浮かばなかったようである」と皮肉を述べる。このような習慣になじめない加藤は、寮から抜けることまではしなかったが(それは退学を意味する)、3年生になったときに庭球部を退部した。かくして一高の寮生活は、身をもって日本社会の集団主義を経験したということでもあった。

(3)感銘を受けた授業

加藤がどんな授業を受けたのか、その全体は分からないが、記憶に残った何人かの授業について『羊の歌』「駒場」の章に触れる。ドイツ語講読は哲学の岩元禎に習ったが、よくわからなかった。仏教学のペツォルトのドイツ語作文の授業も学生とはすれ違いに終わった。しかし、感銘を受けた授業や教授が皆無だったわけではない。

そのひとりは片山敏彦教授だった。片山は教材に独語版のベルクソン『形而上学序説』を用いた。そしてベルクソンとその考えを説明するのに、独仏の詩人や哲学者を引き合いに出した。片山が「星たち」と仰ぐ人たちだった。それはロマン・ロラン、シャルル・ヴィルドラック、ノヴァーリス、リルケ、ネルヴァル、オルダス・ハックスリ、そしてインドのタゴールやヴィヴェカナンダたちだった。加藤は片山が紹介した「星たち」の世界の探検に乗り出そうと考えて、「三日に一冊、年に百冊の翻訳書を読むこと」を決心し、それを実行した。このうちの何人かについては、敗戦直後に発表された著作で論じた。

もうひとりは五味智英教授だった。五味はのちに『万葉集』研究の大家になる学者である。当時は東京帝国大学を卒業して、一高に赴任したばかりだった。五味が受け持った『万葉集』の授業に、中村真一郎、大野晋、小山弘志らとともに参加した。そして「一言一句をおろそかにせず、正確でありうる限度まで正確であろうとする態度」に感銘を受けた。五味が指導する「万葉集輪講」にも参加した。『万葉集』は加藤が最初に読んだ古典文学である。

もうひとりは矢内原忠雄の「社会法制」という授業だった。矢内原は「議会民主主義の最後の日に、その精神を語ろうとされた」。加藤は授業を聞きながら「精神的な勇気と高貴さとが何であるか」を知った。矢内原は『中央公論』に発表した軍国主義批判「国家の理想」が批判され、辞任も覚悟していただろう。そして1937(昭和12)年12月に東京帝国大学を追われるように去った。

感銘ではないが、衝撃を受けた知識人もいる。中村真一郎らが立ち上げた「一高国文学会」に加藤も参加し、作家横光利一を「座談会」(加藤は「講演会」と書くが)に呼んだ。横光は人気絶頂の作家だった。ところが横光の話は、さっぱり訳が分からなかった。加藤たちと論争となり、横光を完膚なきまでに論破することとなった。その中心に加藤がいて、水際立った論を展開したという。その論争のことは、中村稔ら後輩たちにも伝わる「語り草」となった。脆弱な論理しかもたない日本の知識人の姿に衝撃を受けたのである。それは横光個人の問題ではなく、日本浪漫派や京都学派にも共通する、と加藤は捉えた。

(4)親交を結んだ友たち

中学時代の加藤には友人との親交はほとんどなかったが、一高時代の加藤は、加藤自身を決定するほどに大事な友人との出会いがあった。中村真一郎と福永武彦は終生の親友となった。大野晋と小山弘志はのちに大学者になるが、加藤の日本文学史研究のうえで強力な精神的支援を与えた。作家小島信夫や鷗外研究で知られる長谷川泉も、文芸部委員を務めるなかで知己を得た。原子物理学の垣花秀武からは、量子力学、およびトマス・アクィナスをはじめカトリックの論理を学んだ。こうして加藤は岩下壮一の著作を読むことになる。中西哲吉は資質が加藤と似ており、その才能を高く評価した後輩である。

信濃追分で夏季休暇を過ごした加藤は、追分を舞台にさまざまな人と出会う。中村真一郎と出会うのも追分である。立原道造と識りあい、立原を介して堀辰雄とも知り合う。のちに加藤は堀辰雄の結核を診ることにもなり、夫人の多恵子とは終生の親交を続けた。

(5)映画演劇研究会

映画演劇研究会に所属したことは加藤自身も書いているが、研究会としてどんな活動をしていたかについては、何も書いていない。

加藤は祖父に連れられて映画を見に行っていたことは第1章にも触れた。映画を加藤は終生好んだ。当時の加藤が見た映画に、どんなものがあったか。福井優の丹念な調査によれば(2020年の共同企画展示「我を人と成せし者は映画 ─ 加藤も丸山も映画大好き」)、以下のような映画を見ている。

1937(昭和12)年には『ゴルゴダの丘』(J・デュヴィヴィエ監督)、『地の果てを行く』(同)、『我等の仲間』(同)、『オペラハット』(F・キャプラ監督)、『ミモザ館』(J・フェデー監督)、『新しき土』(A・ファンク、伊丹万作監督)、『どん底』(J・ルノワール監督)。

1938(昭和13)年には『鎧なき騎士』(J・フェデー監督)、『冬の宿』(豊田四郎監督)、『泣虫小僧』(同)、『にんじん』(J・デュヴィヴィエ監督)、『舞踏会の手帖』(同)、『綴方教室』(山本嘉次郎監督)、『牧場物語』(木村荘十二監督)、『路傍の石』(田坂具隆監督)。

1939(昭和14)年には『望郷』(J・デュヴィヴィエ監督)、『素晴しき休日』(J・キューカー監督)、『ブルグ劇場』(W・フォルスト監督)、『土と兵隊』(田坂具隆監督)。

加藤が見た映画の大半は洋画である。なかでもジュリアン・デュヴィヴィエ監督の映画は「全部見た」というように、加藤のお気に入りの監督だった。また、実妹本村久子氏は「封切られる映画のほとんどすべてを見ていた」と証言するが、加藤は日本公開されるとすぐに見ていたことも分かる。洋画を見ながら、加藤は「西洋」を見ていた。のちに加藤は「映画は西洋への窓」だった、と述べる。映画は、風景や日常生活、言葉やしぐさなどを映し出すものだからである。

映画評は、一高時代から晩年に至るまで、折にふれ書きつづけた。一高時代に発表した映画評はすべて『向陵時報』に寄稿したものである。『ゴルゴダの丘』(1936年12月16日)、『新しき土』(日独合作映画、1937年2月18日)、『鎧なき騎士』(1938年2月1日)、『冬の旅』(1938年10月18日)の批評を書いた。今日の映画評でさえ、多くはストーリー批評に終わっているが、加藤の映画評は早くから映像批評として書かれていることに驚かされる。

映画館だけではなく劇場にも通った。通った劇場は歌舞伎座と築地小劇場である。歌舞伎座では主として「一幕見」で観た。六代目菊五郎、15世市村羽左衛門、初代中村吉右衛門ら名優たちの活躍した時代であり、彼らの「芸」に加藤は酔った。「科白の意味などはどうでもよかったし、いわんや芝居のすじは問題ではなかった」と述べている。

築地小劇場で見た芝居には「科白の意味があり、登場人物の性格や立場や心理があった」。要するにドラマトゥルギーを楽しんでいたのである。観た芝居には、『どん底』(当時の外題は『夜の宿』、ゴーゴリ原作)、『桜の園』(チェーホフ原作)、『北東の風』(久板栄二郎原作)、『火山灰地』(久保栄原作)、『アンナカレーニナ』(トルストイ原作)、『土』(長塚節原作)、『キノドラマ新選組』(キノドラマとは芝居の一部に映画を取り入れた上演方式である)、『春香伝』(李氏朝鮮時代の説話)、『秋水嶺』(内村直也原作)、『釣堀にて』(久保田万太郎原作)などがある。なかでも『北東の風』と『火山灰地』は築地小劇場時代、プロレタリア演劇運動時代の頂点をなす作品として知られる。加藤は築地小劇場について「反時代的な精神において舞台と観客の間に一種の暗黙の了解が感じられたと」といっている。その一種の連帯感の経験が、のちに『富永仲基異聞』という戯曲を書かせることになった。

このように歌舞伎と新劇の両方を観ているのだが、『アンナカレーニナ』『土』『キノドラマ新撰組』『春香伝』『黴』『火山灰地』『秋水嶺』『釣堀にて』の劇評を書いた。しかし、歌舞伎評はひとつも書いていない。この時代、加藤は能・狂言はまだ観ていない。文楽については、まったくどこにも書かれていない。

(6)『向陵時報』、『校友会雑誌』、そして『青春ノート』

加藤の「執筆活動」は第一高等学校時代の『向陵時報』に始まる。4点の映画評と8点の劇評、小説3点(「小酒宴」1938年1月17日、「熱川にて」同年5月30日、「こんな男」同年9月20日)、詩歌2点(「アドバルーン」「童謡を唱った青年」38年11月11日)と評論一点(「戦争と文学とに関する断想」1939年2月1日)を寄稿した。「小酒宴」は宴会など日本社会に根づく習慣に対する揶揄があり、「戦争と文学に関する断想」は反戦の立場からの文学者、インテリの役割を論じた作品であり、いずれものちの加藤を髣髴とさせるものがある。

3年時に文芸部委員となって他の3人の文芸部委員とともに『校友会雑誌』の編集にあたる。そして同誌に3つの小説(「正月」1938年2月、「従兄たち」同年6月、「秋の人々」同年10月)と「編輯後記」を寄稿した。

親友中西哲吉の書いた小説をめぐる筆禍事件が起きた。文芸部長沼澤龍雄が中西の作品の掲載を認めず、一方、中西も改稿に応じず、原稿取り下げ、新たな作品へ差し換えることとなった。このときの加藤の編輯後記は、中西の作品を褒めたたえ、沼澤部長に対する皮肉たっぷりの文を書いた。これもまたのちの加藤を思わせる。

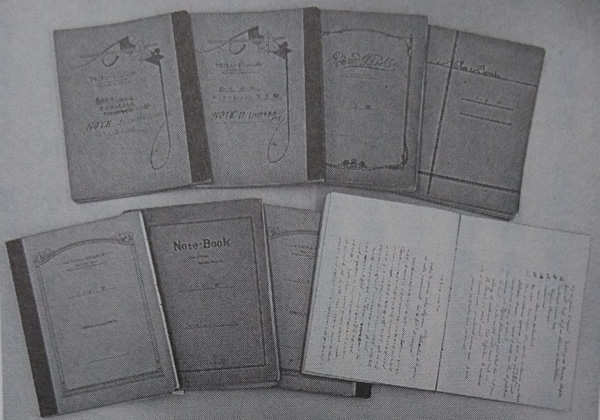

執筆活動と並行して「ノート」を1937(昭和12)年から採りはじめた。このノートには順不同で、小説、詩歌、日記、評論、読書ノートなどが記されている。そのなかのいくつかは発表作品の草稿として書かれた。

『青春ノート』を繰ると、加藤の読書生活の一端が垣間見える。一高在学時代のノートは「ノートⅠ」から「ノートⅣ」まで。この4冊に記された読書の記録を読むと、当時の加藤が関心をもった問題が見えてくる。それは、第1に戦争である。加藤の青春時代は戦争とともにあり、ヴィットコップ編『ドイツ戦歿学生の手紙』、カロッサの従軍日記『ルーマニヤ日記』、レマルク『西部戦線異状なし』、そして石川達三『生きてゐる兵隊』や火野葦平『麦と兵隊』などの戦争文学を読んだ。第2に「インテリ」=知識人の在り方を考えたことである。小林秀雄を読み、ポール・ヴァレリーから学んだ。第3にフランス文学、芥川に導かれてフランス文学の森に分け入った。第4に日本の詩歌、ことに鎌倉時代の詩人 ─ 定家とその弟子実朝などへの関心は深かった。これらの主題を加藤は生涯もちつづけた。第一高等学校時代の加藤には早くも「加藤周一」が芽生えはじめていたのである。