|

丂

戞堦復丂丂栤戣偺強嵼

戞擇復丂丂愭峴尋媶偵娭偟偰

丂丂丂丂(堦)丂丂儕僠儍乕僪丒儘乕僘偺庡挘

丂丂丂丂(擇)丂丂傾儞僜僯乕丒僟僂儞僘偺壖愢(埲忋丄堦嬨嬨榋擭戞榋崋)

戞嶰復丂丂愴屻僐儞僙儞僒僗傪傔偖傞媍榑

丂丂戞堦愡丂丂愴屻僐儞僙儞僒僗偺撪梕偵娭偡傞媍榑

丂丂丂丂(堦)丂丂働僀儞僘庡媊揑暉巸崙壠傪僐儞僙儞僒僗偺撪梕偲偟偰廳帇偡傞尒曽

丂丂丂丂(擇)丂丂惌尃娫偺惌嶔揑楢懕惈傪僐儞僙儞僒僗偲偟偰廳帇偡傞尒曽

丂丂戞擇愡丂丂愴屻僐儞僙儞僒僗榑偵懳偡傞斸敾

丂丂戞嶰愡丂丂愴屻僐儞僙儞僒僗亅偄偮偐傜巒傑傞偺偐丅

丂丂戞巐愡丂丂愴屻僐儞僙儞僒僗亅偄偮廔傢傞偺偐丅

丂丂戞屲愡丂丂彫妵丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂(埲忋丄杮崋)

戞嶰復丂丂愴屻僐儞僙儞僒僗傪傔偖傞媍榑

丂丂偙偙偱偼丄塸崙偵偍偗傞愴屻僐儞僙儞僒僗偺栤戣傪傔偖傞偝傑偞傑側媍榑偺惍棟傪峴偆(1)丅偲偄偆偺傕丄塸崙惌帯偵偍偄偰愴屻僐儞僙儞僒僗側偄偟偼僐儞僙儞僒僗丒億儕僥傿僋僗偲屇偽傟偰偄傞傕偺偼丄偦偺榑幰偵傛偭偰撪梕偑偝傑偞傑偵堎側傞偟丄傑偨偦傕偦傕丄偦偆偟偨僐儞僙儞僒僗偦偺傕偺偺懚嵼偵娭偟偰傕丄偐側傝偺堎榑偑懚嵼偡傞偐傜偱偁傞丅偦偙偱偙偙偱偼丄偦偆偟偨媍榑偺惍棟傪偡傞偺偱偁傞偑丄偦偆偟偨嶌嬈偼丄戞巐復埲崀偺僐儞僙儞僒僗偲惌帯堄幆偺娭學傪攃埇偟偰偄偔忋偱偺廳梫側梊旛揑嶌嬈偲側傞丅偮傑傝丄戞巐復埲崀偱偺暘愅偺慜偵丄僐儞僙儞僒僗偺掕媊傪柧傜偐偵偟偰偍偔偙偲偑丄偙偺復偺壽戣偱偁傞丅側偍丄杮榑暥偺懳徾偼丄堦嬨榋巐擭偐傜堦嬨嬨擇擭傑偱偱偁傞偙偲傪丄戞堦復偱偍抐傝偟偰偁傞偑丄偙偺僐儞僙儞僒僗偺媍榑偺惍棟丄偍傛傃掕媊偵娭偡傞復偵偍偄偰偼丄偦偺尷傝偱側偄偙偲傪偁傜偐偠傔抐偭偰偍偔丅

丂戞堦愡丂丂愴屻僐儞僙儞僒僗偺撪梕偵娭偡傞媍榑

丂丂塸崙愴屻惌帯偵偍偗傞僐儞僙儞僒僗偵娭偡傞掕媊帺懱偵傕條乆偁傞偑丄偦傟傪擇偮偵戝偒偔嬫暿偱偒傞偲峫偊傞丅堦偮偼丄僐儞僙儞僒僗偺撪梕傪働僀儞僘庡媊揑宱嵪惌嶔偲儀償傽儕僢僕偺曪妵揑幮夛曐忈峔憐傪搚戜偲偟偨暉巸崙壠峔憐偱偁傞偲偡傞峫偊偱偁傝丄偙傟偼僨僯僗丒僇僶僫乕偲僺乕僞乕丒儌儕僗傜偵戙昞偝傟傞峫偊曽偱偁傞丅斵傜偵傛傟偽丄愴屻塸崙惌帯偺僐儞僙儞僒僗偼丄傾僩儕乕惌尃婜偵巒傑傞偑丄僒僢僠儍儕僘儉偵傛偭偰偦傟偼廔鄟傪寎偊傞偲偟偰偄傞丅偦偟偰傕偆堦偮偼丄僐儞僙儞僒僗偺撪梕偱偼側偔丄寢壥偲偟偰偺惌尃偺惌嶔偺楢懕惈偵拝栚偟偨峫偊曽偱偁傞丅偙傟偼丄儕僠儍乕僪丒儘乕僘偑柧傜偐偵偟偨峫偊曽偱丄偦偆偟偨帇揰偐傜偡傞偲丄斵偼愴屻惌帯慡懱傪捠偠偰僐儞僙儞僒僗偑巟攝偟偰偍傝丄偦傟偼僒僢僠儍乕惌尃婜偵偍偄偰傕曄傢傝側偄偲偟偰偄傞(2)丅

丂丂傕偪傠傫丄僇僶僫乕=儌儕僗傕丄惌尃偺惌嶔偺楢懕惈傪僐儞僙儞僒僗偺堦偮偺儊儖僋儅乕儖偲偟偰偄傞偑丄屻偵傕傒傞傛偆偵丄斵傜偑幍乑擭戙屻敿偵偍偄偰僐儞僙儞僒僗偺廔鄟傪尒弌偡棟桼偼丄働僀儞僘庡媊揑暉巸崙壠偑廔鄟偟偨偲敾抐偟偨偐傜偱偁傝丄偦偺揰偱偼丄惌尃娫偱偺惌嶔偺楢懕惈傛傝傕撪梕偲偟偰偺僐儞僙儞僒僗傪廳帇偟偰偄傞偲偄偊傛偆丅媡偵儘乕僘偵偁偭偰偼丄暉巸崙壠偺曄梕側偄偟偼嵞曇偺帋傒偼僒僢僠儍乕惌尃埲慜偐傜巒傑偭偰偄偨偟(椺偊偽丄僸乕僗傗僸乕儕乕偺彅惌嶔)丄偦偺堄枴偱偼幉揰傪堏偟側偑傜傕僐儞僙儞僒僗偼宲懕偟偰偄偔偲偄偆宍幃傪廳帇偟偨偺偱偁傞丅埲壓椉幰偺堄尒傪庒姳徻偟偔尒偰偄偔偙偲偲偡傞丅

(堦)丂丂働僀儞僘庡媊揑暉巸崙壠傪僐儞僙儞僒僗偺撪梕偲偟偰廳帇偡傞尒曽

丂丂僇僶僫乕=儌儕僗傜偺愢偼丄堦嬨敧嬨擭偺挊嶌亀僐儞僙儞僒僗丒億儕僥傿僋僗亁Consensus Politics丗From Attlee

to Thatcher 偲偦偺戞擇斉 Consensus Politics丗From Attlee to Major 偱庡偲偟偰弎傋傜傟偰偄傞丅斵傜偼丄僐儞僙儞僒僗傪乽忋媺惌帯壠傗姱椈偨偪偑丄幏峴壜擻偱丄宱嵪揑偵傕惌帯揑偵傕庴梕偱偒傞偲傒側偡堦楢偺惌嶔偲峫偊傞偺偑丄傛傝揔愗偱偁傞(3)乿偲偟偰偄傞丅偦偟偰丄偦偺惌嶔偲偼丄崿崌宱嵪丄姰慡屬梡丄楯摥慻崌偲偺嫤挷丄暉巸丄掗崙偐傜偺揚戅偱偁傞丅偙偺応崌丄偙傟傜偺惌嶔偼婎杮揑偵働僀儞僘庡媊揑宱嵪惌嶔偲偦傟傪搚戜偲偟偨儀償傽儕僢僕曬崘埲崀偺暉巸崙壠峔憐偲寢傃晅偗傜傟偰偄傞丅偙傟偑丄僇僶僫乕=儌儕僗偨偪偺愴屻僐儞僙儞僒僗偵懳偡傞婎杮揑側掕媊偱偁傞偑丄塸崙惌帯妛偵偍偗傞僐儞僙儞僒僗偺掕媊偲偟偰偼丄嬤擭傕偭偲傕傛偔嶲徠偝傟偰偄傞丅

丂丂偨偩偟丄偙傟傜偺惌嶔傪傔偖偭偰傕丄曐庣搣丄楯摥搣憃曽偲傕偑姰慡偵堦抳偟偰偄傞偺偱偼側偄丅椉幰偺娫偵偼丄偁傞掱搙偺懳棫傗丄儗僩儕僢僋傗嫮挷揰偺堘偄偑懚嵼偟偰偄偨偙偲傪擣傔偰偄傞丅傑偨丄斵傜偺僐儞僙儞僒僗偺攃埇偱偼丄偦偺懚嵼偼桳尃幰儗儀儖偺傕偺偱偼側偔丄偁偔傑偱傕僄儕乕僩丒儗儀儖偺傕偺偱偁偭偨偲峫偊傜傟偰偄傞(4)丅偡側傢偪丄乽僐儞僙儞僒僗丒億儕僥傿僋僗偲偼丄僄儕乕僩偺夁掱亅忋媺戝恇丄姱椈丄惗嶻幰棙塿廤抍丄娭學幰偨偪偑幚峴偡傞亅偲尃埿傪桳偡傞惌晎偺懚嵼偲偵晄壜旔偵寢傃晅偗傜傟偰偄傞(5)乿丅偝傜偵丄斵傜偑僐儞僙儞僒僗偲峫偊偰偄傞傕偺偼丄惌帯壠傗姱椈偨偪偺庡娤揑側堄恾偱偼側偔丄寢壥偲偟偰偺惌嶔偺廂澥傗楢懕惈偱偁傞丅偟偨偑偭偰丄斵傜偺尵偆僐儞僙儞僒僗偲偼丄婎杮惌嶔偺廂澥傗楢懕惈傪慾奞偟側偄掱搙偺僄儕乕僩娫偱偺懳棫偺懚嵼傪傕攔彍偟偰偄側偄丅

丂丂偟偨偑偭偰丄斵傜偵傛傞偲丄僐儞僙儞僒僗丒億儕僥傿僋僗偺梫場傕丄媞娤揑側傕偺偑廳帇偝傟傞丅偦偺堦偮偼丄戞擇師悽奅戝愴偺塭嬁偱偁傝丄愴帪拞偐傜愴屻偺嵞峔惉

reconstruction 傊偺帋傒偑妶敪偵側偝傟偰偄偨偙偲傪偁偘偰偄傞丅偙偺揰偼屻弎偡傞億乕儖A僨傿僗儞偺庡挘傪婎杮揑偵摜廝偟偰偄傞(6)丅偦偟偰丄偦偆偟偨帋傒偼丄桳尃幰儗儀儖偱偺婜懸傪傕壛懍偝偣丄偦偆偟偨桳尃幰偺婜懸偑丄僐儞僙儞僒僗偺宍惉偵戝偒偔峷專偟偨偙偲傪擣傔偰偄傞丅愭弎偟偨傛偆偵丄僇僶僫乕=儌儕僗偼丄僐儞僙儞僒僗傪僄儕乕僩寖x儖偱偺惌嶔揑廂澥偲峫偊偰偄傞偑丄偦偺僐儞僙儞僒僗偺宍惉偵尷偭偰偼丄桳尃幰偑乽僐儞僙儞僒僗偵傛偭偰昞偝傟傞亀儈僢僪丒僌儔僂儞僪亁偺娤擮乿傪朷傫偩偙偲傪擣傔偰偄傞丅傑偨丄偦偺奜偺梫場偲偟偰偼丄姱椈偵傛傞惌嶔偺幚尰惈偲宲懕惈偺帺妎傗丄宱嵪丒嬥梈忣惃側偳偺奜揑梫場傕偁偘傜傟偰偄傞(7)丅

丂丂偨偩偟丄偙偺斵傜偺挊嶌偼丄旕忢偵抁偄偙偲偐傜丄堦曽偱晄慛柧側揰傕娷傫偱偄傞丅偦偺堦偮偼丄偦偺僐儞僙儞僒僗偑扤偺丄偳偆偄偆応崌偺僐儞僙儞僒僗偱偁傞偐偲偄偆揰偱偁傞丅塃婰偺傛偆偵丄斵傜偼僐儞僙儞僒僗偺梫場偲偟偰丄姱椈偵傛傞惌嶔偺幚尰惈傗宲懕惈偺捛媮傗宱嵪丒嬥梈忣惃摍偑偁偘傜傟偰偄傞偑丄挊嶌慡懱偺僂僄僀僩偲偟偰偼丄曐庣搣丒楯摥搣椉搣偺僄儕乕僩偺峴摦偵廳揰偑抲偐傟偰偄傞偙偲偼柧傜偐偱偁傞丅偦偟偰丄偦偆偱偁傞側傜偽丄摉慠偦偆偟偨惌搣僄儕乕僩偲姱椈僄儕乕僩傗宱嵪丒嬥梈忣惃偲偺娭楢傗丄偦傟偧傟偺僼傽僋僞乕娫偺桪楎偑榑偠傜傟傞昁梫偑偁傞偑丄偦偆偟偨揰偵娭偟偰偼柧傜偐偵偝傟偰偄傞偲偼尵偄擄偄(8)丅傑偨丄偳偆偄偆応崌偺僐儞僙儞僒僗偱偁傞偺偐偲偄偆栤戣偵娭偟偰偼丄僇僶僫乕=儌儕僗偨偪偼乽惌尃娫偺惌嶔偺宲懕惈乿偱偁傞偲柧尵偟偰偄傞売強偑偁傞堦曽偱丄梌栰搣娫偺惌嶔揑廂澥偵傕尵媦偟偰偄傞丅椺偊偽丄僇僶僫乕=儌儕僗偨偪偼丄傾僩儕乕楯摥搣惌尃壓偱偺曐庣搣偺嶻嬈寷復偵娭怱傪帵偟偨偙偲側偳傪偼偠傔丄挊嶌慡懱偲偟偰梌栰搣娫偱偺惌嶔揑廂澥偑専摙偝傟偰偄傞丅斵傜偵偲偭偰偼丄椉曽偺働乕僗傪僐儞僙儞僒僗偲偟偰懆偊偰偄傞偲峫偊傜傟傞偑丄偙偺揰偵偍偄偰偼丄屻弎偺傛偆偵丄儕僠儍乕僪丒儘乕僘偺応崌偼丄偐側傝偺掱搙惌尃娫偺惌嶔偺廂澥偵廳揰傪抲偄偰偄傞偙偲偑柧椖側偺偲偼丄懳徠揑偱偁傞丅

丂丂偝傜偵丄儘乕僘偲偺堘偄偲偄偆揰偱偼丄僇僶僫乕=儌儕僗偼丄僐儞僙儞僒僗傪偲傝傢偗働僀儞僘庡媊揑宱嵪惌嶔偲儀償傽儕僢僕埲棃偺曪妵揑幮夛曐忈偲寢傃晅偗偨偙偲偐傜丄傾僩儕乕惌尃偐傜幍乑擭戙屻敿傑偱偺傕偺偲偟偰偍傝丄僒僢僠儍乕惌尃婜偵偼偦傟偼曵夡偡傞偲偟偰偄傞丅偙偺揰偼丄屻偵尒傞儘乕僘偺庡挘偑乽惌搣偵堘偄偼偁傞偺偐?乿偲偄偆栤偄傪帺栤偡傞偙偲偵傛偭偰丄塸崙惌帯偵偍偗傞擇搣惂偼惌嶔揑偵偼崻杮揑偵堘偄偑側偄偟丄偟偨偑偭偰僒僢僠儍乕惌尃拞傕埲屻傕丄僐儞僙儞僒僗偼懕偄偰偄傞偲庡挘偟偨偺偲偼岲懳徠傪惉偡丅僇僶僫乕=儌儕僗偵傛傟偽丄乽惌搣偼憡堘傪側偡丅偡側傢偪丄堘偄偼丄愴屻僐儞僙儞僒僗偺宍惉偲偦偺晹暘揑攋夡偵偍偄偰尒傜傟傞(9)乿偲峫偊傜傟偰偄傞偺偱偁傞丅

丂丂僇僶僫乕=儌儕僗埲奜偵傕丄愴屻僐儞僙儞僒僗偺撪梕傪廳帇偡傞庡挘偑偁傞丅椺偊偽丄撈帺偺庡挘偱摿挜揑側偺偼丄儘僶乕僩丒僈乕僫乕偲儕僠儍乕僪丒働儕乕偱偁傞丅斵傜偺庡挘偺摿怓偺堦偮偼丄愴屻僐儞僙儞僒僗傪丄乽幮夛柉庡庡媊揑僐儞僙儞僒僗乿偲屇傫偱偄傞偲偙傠偱偁傞丅斵傜偵傛傟偽丄愴屻偺僐儞僙儞僒僗偼丄幮夛柉庡庡媊偺棟榑傪婎慴偵丄偦偙偵曐庣搣偺懨嫤偑惉棫偟偰弌棃忋偑偭偨傕偺偱偁傞偲偟偰偄傞(10)丅斵傜偑尵偆幮夛柉庡庡媊揑僐儞僙儞僒僗偺摿挜偼丄暯摍庡媊偲僐儗僋僥傿償傿僘儉丄崙壠庡媊丄働僀儞僘庡媊丄僐乕億儔僥傿僘儉丄崿崌宱嵪丄暉巸崙壠偐傜側傝丄傕偪傠傫曐庣搣丒楯摥搣椉搣撪偵傕崻嫮偄斀懳榑偑偁偭偨偙偲偑擣傔傜傟偰偼偄傞偑丄婎杮揑偵椉搣偼塃偺揰偵偮偄偰堦抳偟偰偒偨偲榑偠傞(11)丅偙傟帺懱偼屇徧傪彍偗偽丄僇僶僫乕=儌儕僗偺僐儞僙儞僒僗偲偝傎偳堘偄偼側偄丅偟偐偟丄斵傜偺幮夛柉庡庡媊揑僐儞僙儞僒僗榑偺傕偆堦偮偺摿挜偼丄偦偺婲尮傪堦嬨悽婭偵傑偱偝偐偺傏偭偰偄傞偙偲偱偁傞丅偲偔偵丄斵傜偺庡挘偵傛傞偲丄曐庣搣偑愴屻偺幮夛柉庡庡媊揑僐儞僙儞僒僗傪庴偗擖傟傞偙偲偵側偭偨偺偼丄偦傟偑僨傿僘儗僀儕埲棃偺乽堦偮偺崙柉乿揑揱摑偵傛傞傕偺偱偁偭偨偙偲傪巜揈偟偰偄傞丅徻偟偔偼屻弎偡傞丅

(擇)丂丂惌尃娫偺惌嶔揑楢懕惈傪僐儞僙儞僒僗偲偟偰廳帇偡傞尒曽

丂丂摨偠偔丄愴屻惌帯偵偍偗傞僐儞僙儞僒僗偺懚嵼傪峬掕偟偮偮傕丄僇僶僫乕=儌儕僗偲偼堎側偭偨庡挘傪揥奐偟偰偄傞偺偑丄儕僠儍乕僪崄[僘偱偁傞丅儘乕僘偺庡挘偺摿挜揰偼丄塸崙惌帯偵偍偄偰偼丄儗僩儕僢僋偲尰幚偼昁偢偟傕摨偠偱偼側偔丄儗僩儕僢僋偺晹暘偵偍偄偰偼丄懳寛偺惌帯偑揥奐偝傟傞偙偲偑偁偭偰傕丄尰幚偺晹暘偵偍偄偰偼丄傎偲傫偳忢偵僐儞僙儞僒僗丒億儕僥傿僋僗偑揥奐偝傟傞偲庡挘偡傞揰偵偁傞丅傛傝嬶懱揑偵偼丄惌搣偼栰搣婜偵偍偄偰偼丄梌搣偲偺懳寛怓傪嫮傔傞偨傔偵丄儗僩儕僢僋偵偍偄偰懳寛怓傪慛柧偵偡傞偑丄偦偺屻梌搣偲偟偰幚嵺偵惌尃傪扴摉偡傞傛偆偵側傞偲丄偦偺慜惌尃偺惌嶔傪摜廝偟偰偄偔孹岦偑嫮偄偲偄偆偙偲傪庡挘偟偰偄傞偺偱偁傞丅傕偪傠傫丄儘乕僘偺応崌偵偍偄偰傕丄忢偵梌栰搣娫傗偦偺巟帩幰偺娫偱晄堦抳偑偁偭偰摉慠偲偼峫偊傜傟偰偄側偄丅媡偵丄儅僯僼僃僗僩偺撪梕傗昞戣丄偦偟偰屄乆偺惌嶔偺嵦寛側偳偵偍偄偰傕丄梌栰搣娫偺娫偱僐儞僙儞僒僗偑懚嵼偟偰偄偨働乕僗偑懡偄偲偝傟偰偄傞(12)丅戞堦復偱偼丄儘乕僘偺桳尃幰堄幆偺尒曽傪徯夘偟偨偑丄偦偙偱傕儘乕僘偼婎杮揑偵偼丄曐庣搣丒楯摥搣偺巟帩幰偺娫偱僐儞僙儞僒僗偑偁偭偨偲峫偊偰偄傞偺偱偁傞丅偟偐偟側偑傜丄僇僶僫乕=儌儕僗傜偺応崌偲斾傋傞偲丄儗僩儕僢僋偲尰幚偲偺堘偄丄栰搣婜偲梌搣婜偺堘偄摍傪嫮挷偟偰偄傞揰偱丄儘乕僘偺僐儞僙儞僒僗棟夝偼丄梌栰搣娫偱偼側偔丄惌尃娫偵廳揰傪抲偄偰偄傞偙偲偼柧傜偐偱偁傞丅

丂丂偦偟偰丄嬶懱揑偵偼偦偆偟偨惌尃娫偱偺惌嶔偺楢懕惈傪儉乕價儞僌丒僐儞僙儞僒僗 Moving Consensus 偲偄偆尵梩偱昞尰偡傞丅儘乕僘偺儉乕價儞僌R儞僙儞僒僗偺掕媊偑傛偔帵偝傟偰偄傞偄偔偮偐偺売強傪堷梡偟偰偍偔丅

丂丂乽挿婜娫偺僷乕僗儁僋僥傿僽偱専摙偡傞偲丄塸崙惌帯偵偍偗傞惌搣惌晎偼丄儉乕價儞僌R儞僙儞僒僗偺僟僀僫儈僋僗偵傛偭偰丄嵟傕傛偔摿挜偯偗傜傟傞丅摦偒偼惌搣偺桪愭弴埵偺堘偄傗丄偟偨偑偭偰惗偢傞晄摨堄偐傜惗偠偆傞丅摨條偵丄偦傟偼丄曐庣搣側偄偟偼楯摥搣惌晎偺悽娫偺摦岦偵懳偡傞懳墳偐傜惗偠偆傞丅僐儞僙儞僒僗偺僀僯僔傾傪偲傠偆偲偡傞偺偱偁傞丅偁傞惌搣偑摦偄偰丄埲慜斀懳搣偑愯傔偰偄偨応強偵摦偔偙偲傕偁傝偊傞(13)乿丅

丂丂乽惌嶔夁掱偵偍偄偰堦搙乭摦偄偨蝰b20c梫慺偼丄晄摦偺媍夛偺朄偲偟偰埨掕偟偨僐儞僙儞僒僗偺堦晹暘偵側傞丅傕偟丄偁傞惌嶔偑丄埲慜栰搣偵傛偭偰斀懳偝傟偰偄偨側傜偽丄偦偺惌嶔偼偦偺栰搣偑惌尃偵暅婣偡傞帪丄嵟屻偺僐儞僙儞僒僗偺僥僗僩傪庴偗傞偙偲偵側傞丅偦偺帪丄偦偺搣偼堦搙斀懳偟偨朄傪幏峴偡傞偐丄攑巭偡傞偐偺慖戰傪敆傜傟傞丅戝懡悢偺応崌丄埲慜偺揋懳幰偼偦偺朄傪庴梕偡傞丅惌搣傪堦搙暘偗妘偰偨堦偮偺庤抜偑丄婔愮偺媍夛棫朄偵壛偊傜傟丄偦傟傜偺婲尮偑壗偱偁傟丄惌帯揑僐儞僙儞僒僗偺晹暘偲崱側傞偺偱偁傞(14)乿丅

丂丂偮傑傝丄僐儞僙儞僒僗傪宍惉偡傞擇戝惌搣偺偆偪丄偄偢傟偐偑惌嶔柺偱棧傟偰偄偭偨偲偟偰傕丄偦偺屻偺惌尃岎戙傪捠偠偰丄偄偢傟偼傕偆堦曽偺惌搣傕婳摴廋惓偟偰丄寢壥揑偵僐儞僙儞僒僗偼堐帩偝傟偰偄偔偲偄偆峫偊曽偱偁傞丅傕偪傠傫丄偙偺夁掱偼丄弮悎偵惌搣惌帯帺懱偺嶌梡偺寢壥偩偗偱婲偙傞偺偱偼側偔丄搣撪奜偺婛摼尃塿傗姱椈僒僀僪偵傛傞惌嶔宲懕惈偺梫媮側偳偵傛傝堷偒婲偙偝傟傞応崌傕丄儘乕僘偼巜揈偟偰偄傞丅

丂丂偨偩丄儉乕價儞僌丒僐儞僙儞僒僗偲偄偆峫偊曽偵偮偄偰偼丄師偺傛偆偵柕弬傪巜揈偡傞偙偲傕偱偒傞丅偮傑傝丄偙偺峫偊曽偼丄堦帪揑偱偁傞偵偣傛惌嶔揮姺傪慜採偲偟偰偄傞偺偱丄儘乕僘偺僐儞僙儞僒僗榑偑偁偔傑偱傕惌尃娫偺惌嶔揑楢懕惈偵廳揰傪抲偄偰偄傞偙偲偲丄柕弬偟偰偄傞丅偟偐偟丄偦傟偵懳偡傞儘乕僘偺峫偊偼丄偦偆偟偨惌嶔揮姺偼丄條乆側棟桼偐傜嬼敪揑偵堷偒婲偙偝傟偰偄傞傕偺偱丄偁傞掱搙偺惌嶔揮姺偼丄偳偺惌尃偵傕晄壜旔偱晛曊揑側尰徾偲偟偰庴偗巭傔傜傟偰偄傞丅偟偨偑偭偰丄儘乕僘偼偦偆偟偨偁傞掱搙偺嬼敪揑惌嶔揮姺傪僐儞僙儞僒僗偵懳偡傞斲掕揑側尰徾偲偟偰傒傞偺偱偼側偔丄傓偟傠丄偦偆偟偨惌嶔揑抐愨偑怴偨側僐儞僙儞僒僗偺堦晹偲側傝丄偦偺幉揰傪宍惉偟偰偄偔偙偲傪廳帇偟偰偄傞丅偮傑傝丄惌嶔揮姺偵傛傞壗傜偐偺僐儞僙儞僒僗偐傜偺堩扙偑偁偭偨偲偟偰傕丄偦偺屻偺惌尃岎戙偵傛偭偰丄僐儞僙儞僒僗偼偦偺幉揰傪堏摦偝偣側偑傜傕堐帩偝傟偰偄偔偲偄偆偺偑丄儉乕價儞僌丒僐儞僙儞僒僗偲偄偆媍榑偺妀怱偱偁傞丅

丂丂儘乕僘偺娭怱偼丄偦偺挊彂偺昞戣偵偁傞傛偆偵丄庡偲偟偰乽惌搣偵堘偄偼偁傞偺偐乿偲偄偆晛曊揑側栤戣愝掕偵偁傞丅偟偨偑偭偰丄愴屻偺塸崙偲偄偆摿掕偺忬嫷傛傝傕丄慖嫇惂搙偺塭嬁傗惌尃岎戙偺岠壥側偳偵媍榑偺廳揰偑抲偐傟偰偄傞丅偦傟備偊丄僇僶僫乕=儌儕僗傜偲偼堘偭偰丄儘乕僘偺僐儞僙儞僒僗媍榑偵偁偭偰偼丄働僀儞僘庡媊揑宱嵪惌嶔傗儀償傽儕僢僕埲棃偺曪妵揑幮夛曐忈偼丄僐儞僙儞僒僗偺宲懕傪敾抐偡傞嵺偺庡偨傞儊儖僋儅乕儖偲偼側偭偰偄側偄丅儉乕價儞僌R儞僙儞僒僗偺媍榑偐傜傕傢偐傞傛偆偵丄儘乕僘偵偲偭偰偼僐儞僙儞僒僗偺撪梕亅壗傪搚戜偲偟偨僐儞僙儞僒僗偐亅偑廳梫側偺偱偼側偔丄僐儞僙儞僒僗偺宍幃亅堎側傞惌搣娫偱偺惌尃岎戙傪捠偠偨惌嶔揑楢懕惈亅偑廳梫側偺偱偁傞丅

丂丂偙偆偟偨娤揰偐傜丄儘乕僘偼丄僇僶僫乕=儌儕僗偨偪偑僐儞僙儞僒僗偺曵夡偺帪婜偲偟偰懆偊偰偄傞僒僢僠儍乕惌尃婜傕丄僐儞僙儞僒僗偺榞撪偵偁傞偲偟偰偄傞丅徻嵶偼丄戞巐愡偵忳傞偑丄僒僢僠儍乕帺恎傕丄儗僩儕僢僋偲尰幚偺惌嶔偵偍偄偰偼槰棧偟偰偄傞偙偲傪巜揈偟偰偄傞丅傑偨嬤擭丄僽儗傾惌尃偵懳偟偰偼丄偦傟傑偱偺曐庣搣惌尃偲傎偲傫偳惌嶔揑偵曄傢傜側偄偲偄偆昡壙偑偁傞偑丄偦偆偟偨昡壙偼丄敧乑擭戙慜敿偵嵍孹壔偟偰偄偨楯摥搣偑惌尃傪庢傞偙傠偵偼丄偐側傝偺掱搙拞摴壔偟偰偄偨偙偲傪昞偟偰偄傞偟丄偦偺揰偱丄傑偝偵儘乕僘偺偄偆儉乕價儞僌丒僐儞僙儞僒僗偺僥乕僛偑懨摉偟偰偄傞偲傕尵偊傞丅

丂丂偝偰丄儘乕僘偺僐儞僙儞僒僗偺栤戣愝掕偼偒傢傔偰晛曊揑側傕偺偲側偭偰偄傞偲愭弎偟偨偑丄儘乕僘偑僐儞僙儞僒僗偺梫場偲峫偊傞偺偼丄師偺擇揰偱偁傞丅

丂丂偦偺堦偮偼丄塸崙惌帯偑嵦梡偟偰偄傞彫慖嫇嬫惂偺惂搙揑梫場偱偁傞丅彫慖嫇嬫惂偺惂搙揑摿挜偺堦偮偲偟偰丄摼昜棪偵偟偰悢亾偺曄摦偱傕媍惾悢傪戝偒偔曄摦偝偣傞偲偄偆偙偲偑偁傞丅偙偆偟偨彫慖嫇嬫惂偺惂搙揑摿挜偵傛偭偰丄奺惌搣偼帺暘偨偪偺僀僨僆儘僊乕揑棫応傪庣傞傛傝傕丄偦偺偙偲偵傛偭偰幐偆昜偺曽傪嫲傟傞偺偱偁傞丅傑偨丄戞堦復偱徯夘偟偨僟僂儞僘偺扨曯宆偺桳尃幰暘晍傪峫偊傞側傜偽丄彫慖嫇嬫惂偺壓偱偼偳偆偟偰傕懡偔偺桳尃幰傪傂偒偮偗傞偨傔偵丄拞摴傛傝偵側傜偞傞偊側偄丅

丂丂傑偨傕偆堦偮偼丄彫慖嫇嬫惂偵傕娭傢傞偑丄偦偆偟偨惂搙偺忋偱擇戝惌搣偵傛傞惌尃岎戙偑偁傞掱搙偺婜娫傪抲偄偰峴傢傟傞偙偲偵偁傞丅偙偆偟偨惌尃岎戙偼丄偐偊偭偰惌尃搣偺杮幙揑側栚揑傪姰慡偵惉偟悑偘偝偣傞偲偄偆傛傝偼丄偦傟傪変枬偝偣傞偙偲偵側傞丅側偤側傜偽丄惌尃岎戙偺搙偛偲偵儔僨傿僇儖側夵妚傪慡柺揑偵姼峴偡傞偙偲偼帠幚忋晄壜擻偱偁傝丄愭弎偺傛偆側幐揰傪嫲傟傞巔惃偐傜偼丄偦偆偟偨戝偒側夵妚傪抐峴偡傞敪憐偼弌偰偙偢丄偐偊偭偰偦傟傑偱偺婛摼尃塿傪曐岇偡傞孹岦偑嫮偔側傞偐傜偱偁傞(15)丅

丂丂傑偨丄晅尵偡傞側傜偽丄塃偺尨場榑偼丄堦嬨敧巐擭偵偍偗傞儘乕僘偺庡挘偱偁傞偑丄堦嬨嬨巐擭偺斵偺庡挘偵傛傟偽丄乽憡懕偝傟偨僾儘僌儔儉偺僐儈僢僩儊儞僩傪奺乆偺怴偟偄惌尃偑庴偗擖傟傞棟桼偼丄偁傜備傞戝棨偺惌晎偵偲偭偰嫟捠偱偁傞(16)乿偲偝傟偰偄傞丅偮傑傝丄偙偆偟偨僐儞僙儞僒僗(尵偄偐偊傟偽丄惌嶔偺憡懕)偼丄塸崙埲奜偵傕懨摉偡傞偲偄偆堄枴偱丄偦偺晛曊惈偵偮偄偰偺尵媦傪偝傜偵堦曕恑傔偰偄傞丅

丂戞擇愡丂丂愴屻僐儞僙儞僒僗榑偵懳偡傞斸敾

丂丂偙偆偟偨愴屻僐儞僙儞僒僗側偄偟偼丄僐儞僙儞僒僗丒億儕僥傿僋僗偲屇偽傟傞傕偺偑懚嵼偟偨偺偐偲偄偆偙偲偵偮偄偰偼丄愭弎偺傛偆偵丄敧乑擭戙屻敿埲崀丄峀斖側媍榑傪屇傫偱偄傞丅偲傝傢偗丄偦偆偟偨拞偱妶敪側媍榑傪偟偰偄傞偺偑丄尰戙巎楌巎壠偨偪偱偁傞丅偙偙偱偼丄婔恖偐偺榑幰傪偲傝偁偘偮偮丄僐儞僙儞僒僗偵懳偡傞斸敾榑傪徯夘偟偨偄丅

丂丂僐儞僙儞僒僗偵娭偡傞斸敾榑偵偼丄堦偮偺孹岦偑偁傞丅偦傟偼丄偦傟偑僐儞僙儞僒僗偲屇傇偵抣偡傞傕偺偐偲偄偆偙偲偱偁傝丄偦偺嵺偺儊儖僋儅乕儖偲偟偰峫偊傜傟偰偄傞偺偑丄僐儞僙儞僒僗傪宍惉偡傞惌帯壠傗姱椈偨偪偺娫偱偺崌堄偑丄偡偡傫偱偺傕偺偱偁傞偺偐丄晄彸晄彸偺傕偺偱偁傞偺偐偲偄偆偙偲偱偁傞丅傑偨丄偦偺崌堄偺斖埻偑偳偙傑偱傪娷傓傕偺偐亅僄儕乕僩丒儗儀儖偐丄偦傟傪挻偊傞偺偐丄偁傞偄偼惌搣惌帯壠偺傒偐丄姱椈傕娷傓偺偐亅偲偄偆偙偲偱偁傞丅偄偔偮偐偺媍榑傪徯夘偟偰偄偔偑丄偦偆偟偨帇揰偱偺尋媶偑偒傢傔偰懡偄偺偑丄孹岦偱偁傞丅傕偪傠傫丄楌巎妛揑偵傕惌帯妛揑偵傕丄偦偺帪乆偺嬶懱揑側崌堄偑恑傫偱偺傕偺偱偁偭偨偐丄偦偆偱側偐偭偨偐丄傑偨偦傟偧傟偺崌堄偑偳偙傑偱偺斖埻傪娷傫偱偄傞偺偐丄偄側偄偺偐偼丄偨偲偊偦偺崌堄傪僐儞僙儞僒僗偲屇傏偆偲屇傇傑偄偲偵娭傢傜偢丄嬌傔偰廳梫側偙偲偱偁傞丅屻偵徯夘偡傞愴帪婜傗愴屻捈屻傪傔偖傞僐儞僙儞僒僗榑憟偼丄偦偆偄偆堄枴偱偼丄楌巎妛揑偵傕惌帯妛揑偵傕嬌傔偰廳梫偱偐偮丄嫽枴怺偄丅偟偐偟側偑傜丄媡愢揑偵偄偊偽丄壗傜偐偺宍偱擇戝惌搣娫偵偍偄偰丄惌嶔揑廂澥傗惌嶔揑楢懕惈偑偁偭偨偲偄偆偙偲偵娭偟偰偼丄桳椡側斸敾偑懚嵼偟偰偄側偄偲偄偆偺偑丄尰嵼傑偱偺媍榑偺忬嫷偱偁傞丅

丂丂愴屻塸崙惌帯偵偍偗傞僐儞僙儞僒僗偺懚嵼偵懳偟偰偺桳椡側斸敾偑搊応偟偰偔傞偺偼丄敧乑擭戙屻敿偵擖偭偰偐傜偱偁傞丅愴屻僐儞僙儞僒僗偵懳偟偰丄嵟弶偵惓柺偐傜堎媍傪彞偊偨偺偼丄尰戙巎尋媶壠儀儞丒僺儉儘僢僩偱偁傞丅僺儉儘僢僩偵傛傟偽丄Consensus

偺尨媊偲偼丄崌堄偲偄偆堄枴偺儔僥儞岅偱偁傝丄懠偺懡偔偺儔僥儞岅偑偦偆偱偁偭偨傛偆偵丄塸岅偵偍偗傞嵟弶偺巊傢傟曽偼壢妛揑側堄枴偱偁偭偨丅惗棟妛幰偼僐儞僙儞僒僗傪丄懱偺彅婍姱偺挷榓傪昤偔偨傔偵梡偄偨丅堦嬨悽婭偺拞崰丄偦偺梡岅偼崙壠傗惌帯偵尵媦偡傞偨傔偵巊傢傟巒傔偨偑丄偦傟偱傕側偍夝朥妛揑側梡朄偑擮摢偵偍偐傟偰偄偨偲偄偆丅

丂丂僺儉儘僢僩偵傛傟偽丄偦偆偄偆堄枴傗宱堒偼傗偑偰朰傟嫀傜傟丄嬌傔偰堦斒揑側堄枴偵偍偄偰傕巊傢傟傞傛偆偵側偭偨寢壥丄愴屻僐儞僙儞僒僗偲偄偆昞尰偑巊傢傟傞傛偆偵側偭偨偲偄偆丅偟偐偟側偑傜丄僺儉儘僢僩偵傛傟偽丄偦傟偱傕側偍丄僐儞僙儞僒僗偲偄偆梡岅偼扨側傞崌堄(agreement)傛傝偼嫮偄堄枴偱偁傝丄僐儞僙儞僒僗偲偼丄恖乆偑扨偵崌堄偡傞偲偒偵偼懚嵼偟偰偄傞偲偄偆偺偱偼側偔丄斵傜偑婌傫偱崌堄偡傞帪丄崌堄偡傞偙偲傪嫮惂偝傟偰偄側偄帪丄偦偟偰丄偦偆偄偆崌堄偑側偝傟傞応崌偵丄傎偲傫偳斵傜偺拞偵堎榑偑側偄忬懺偺帪偵偺傒巊梡偝傟傞傋偒偱偁傞偲庡挘偡傞(17)丅

丂丂偦偟偰丄偦偆偄偆堄枴偱偄偊偽丄愴屻偺塸崙惌帯偼擇偮偺堄枴偱丄僐儞僙儞僒僗傪帩偭偰偄偨偲偼偄偊側偄偲偄偆丅

丂丂偦偺棟桼偲偟偰戞堦偵丄寢壥揑偵偼僐儞僙儞僒僗偑偁偭偨偲巚傢傟傞働乕僗側偳偱傕丄曐庣搣丒楯摥搣偺椉搣偺拞偵偼怺崗側懳棫偑偁偭偨偲偄偆揰偑偁偘傜傟傞丅僺儉儘僢僩偼偄偆丅

丂丂乽曐庣搣偺戝恇偑楯摥搣偺慜擟幰偺妋棫偟偨惌嶔傪宲懕偟偨帪婜丄偄傢備傞僶僢働儕僘儉偺堦嬨屲乑擭戙傕庢傝忋偘偰傒傛偆丅偙偙偱偼擇偮偺惌搣偺僼儘儞僩丒儀儞僠偲戝憼徣偺娫偵堦庬偺崌堄偑偁偭偨偑丄偦傟偼傎偲傫偳乭僐儞僙儞僒僗乭偲屇傋傞傕偺偱偼側偐偭偨丅椉惌搣偺娫偵偼嫄戝側憡堘偑巆偭偰偄偨丅傾儞僜僯乕丒僋儘僗儔儞僪偺戝偄側傞幮夛揑暯摍偵懳偡傞忣擬揑側扱婅亅亀幮夛庡媊偺彨棃亁堦嬨屲堦擭姧峴亅偵偼丄儈乕僩僁乕僀僘儉偺梫慺偼側偐偭偨偺偼偨偟偐偱偁偭偨丅偦偙偱偼丄拞摴丒僐儞僙儞僒僗巙岦偱偼側偔丄愭峴偡傞僩乕儕乕揑懺搙偵懳偡傞崻杮揑側僆儖僞乕僫僥傿僽偑峫偊傜傟偰偄偨(18)丅乿

丂丂偦偟偰戞擇偵丄桳尃幰偵偍偄偰偼丄偙偺帪婜儈僪儖丒僋儔僗偲楯摥幰奒媺偺娫偱丄嵺偩偭偨搳昜峴摦偺堘偄偑偁偭偨丅儈僪儖丒僋儔僗偼曐庣搣偵丄楯摥幰奒媺偼楯摥搣偵偲偄偆惐傒暘偗偑偼偭偒傝偟偰偄偨丅偮傑傝丄桳尃幰偺儗儀儖偱偼僐儞僙儞僒僗偼側偐偭偨偺偱偼側偄偐丄偲偄偆偙偲偱偁傞丅斵偵傛傟偽丄戞堦復偱傕堷梡偟偨傛偆偵丄乽僩僢僾偵偍偄偰楢懕惈傗旕楢懕惈偑偁傠偆偲傕丄晛捠偺搳昜幰偍偄偰偼丄偄傢備傞僐儞僙儞僒僗偺帪戙偵偍偄偰偺曽偑傛傝暘楐揑偱偁偭偨傛偆偵巚傢傟傞乿丅傑偨丄僺儉儘僢僩偵傛傟偽丄偦偆偟偨僐儞僙儞僒僗偑懚嵼偡傞偺偱偁傟偽丄曐庣搣丒楯摥搣偺娫偺拞摴惌搣偑側偤懚嵼偟側偐偭偨偺偐偲偄偆偙偲傕庡挘偟偰偄傞丅

丂丂偙偺僺儉儘僢僩偺斸敾偼丄庡偲偟偰僇僶僫乕=儌儕僗偺庡挘偵懳偡傞傕偺偱偁偭偨丅偙偆偟偨僺儉儘僢僩偺斸敾偵懳偟偰偼丄僇僶僫乕=儌儕僗偨偪偼丄偁偔傑偱傕帺暘偨偪偑僐儞僙儞僒僗偲掕媊偟偰偄傞傕偺偼丄乽惌尃娫偺惌嶔偺楢懕惈(19)乿偱偁傞偲偟偰斀榑偟偰偄傞丅僇僶僫乕=儌儕僗偺僐儞僙儞僒僗偺掕媊偵傛傟偽丄惌嶔寛掕夁掱偵偍偗傞晄摨堄傗懳棫傕僐儞僙儞僒僗偺懚嵼偲偼柕弬偟側偄偲偝傟傞丅僐儞僙儞僒僗偑嵟傕埨掕揑偱偁偭偨帪婜偱偝偊丄搣撪奜偵偍偄偰斀懳攈偑懚嵼偟偨偙偲偑擣傔傜傟偰偄傞偟丄僐儞僙儞僒僗偵偼丄乽惌搣僄儕乕僩娫偱偺晄摨堄傪傕娷傓乿偲偝傟偰偄傞(20)丅傑偨丄偝傜偵丄僺儉儘僢僩偑僐儞僙儞僒僗偺懚嵼偵懳偡傞斀徹偲偟偰偁偘偨桳尃幰偺栤戣側偳偼丄偦偆偟偨掕媊偐傜偡傟偽丄傑偭偨偔暿偺栤戣偱偁傞偲偝傟偰偄傞丅

丂丂偨偩丄僇僶僫乕=儌儕僗偺庡挘偵偼丄懠偵傕偄偔偮偐偺斸敾偑偁傞丅椺偊偽丄僀傾儞丒僂傿儖僩儞偵傛傟偽丄僇僶僫乕=儌儕僗偼丄偙偺僐儞僙儞僒僗偑懠搣攈偺姲梕傪朶椡揑偵惂尷偟側偄偲偄偆埫栙偺儖乕儖偵婎偯偄偰偄傞揰傗丄幍乑擭戙敿偽埲屻偺僐儞僙儞僒僗偺曵夡偺拞偱傕偄偔偮偐偺揰偼丄僐儞僙儞僒僗偲偟偰宲懕偟偰偄傞棟桼側偳傪廫暘峫嶡偟偰偄側偄偲偄偆揰偱斸敾偟偰偄傞丅偝傜偵丄僇僶僫乕=儌儕僗偺僐儞僙儞僒僗榑偑愴屻僐儞僙儞僒僗偺婲尮傪戞擇師戝愴婜偺愴帪撪妕偵媮傔偨偙偲傪斸敾偟丄偦傟偼乽愴帪拞偺弌棃帠傛傝傓偟傠丄愴屻寛拝

Postwar settle耢ment乿偵傛傞傕偺偱偁傞偲偟偰偄傞(21)丅

丂丂偟偐偟丄偙傟傜偺斸敾偼偄偢傟傕丄愴屻塸崙惌帯傪僩乕僞儖偵専摙偟偨忋偱偺斸敾偱偼側偄丅偦傟偵懳偟偰丄嬤擭愴屻塸崙惌帯偺僩乕僞儖側専摙偺忋偱丄僇僶僫乕=儌儕僗傜偵戙昞偝傟傞僐儞僙儞僒僗丒億儕僥傿僋僗榑傪斸敾偟偨尋媶偲偟偰丄僕僃乕儉僗丒D丒儅乕儘僂偺媍榑偑偁傞丅偙偙偱偼斵偺媍榑傪徯夘偟偰偍偔偑丄斵偺媍榑偺徟揰偼丄愴屻塸崙惌帯偺傾僋僞乕偺堄恾偵峣傜傟偰偄傞揰偱丄愭偵弎傋偨傛偆側堄幆傪廳帇偡傞孹岦偑傕偭偲傕嫮偄丅

丂丂儅乕儘僂偼丄僇僶僫乕=儌儕僗傜偑乽惌嶔揑廂澥偲僐儞僙儞僒僗傪摨堦帇偟偰偄傞乿揰傪斸敾偡傞丅斵偼丄僨償傿僢僩丒僿儖僪傪堷偒側偑傜丄偄傢備傞惌帯揑崌堄偲屇偽傟傞傕偺偺拞偵偼婯斖揑崌堄

normative agreement丄婡夿揑庴梕 instrumental acceptance丄幚棙揑暈廬 pragmatic acquiescence

偺庬椶偑偁傞偑丄偙偺偆偪恀偵僐儞僙儞僒僗偲屇傇偵憡墳偟偄偺偼丄婯斖揑崌堄偩偗偱偁傞偲偄偆丅偟偐偟側偑傜丄幚嵺偵僇僶僫乕=儌儕僗偨偪偑僐儞僙儞僒僗偲掕媊偟偰偄傞偺偼丄婡夿揑庴梕傗幚棙揑暈廬偵奩摉偡傞傕偺偱偁傞偲偄偆丅儅乕儘僂帺恎偺掕媊偵傛傟偽丄偙傟傜3偮偺奣擮偼師偺偲偍傝偱偁傞丅側偍丄懢帤晹暘偼丄尨暥昞婰偵偍偄偰傕懢帤偱偁傞丅

乽婯斖揑崌堄

丂丂傢傟傢傟偺慜偺忬嫷偵偍偄偰丄傑偨尰嵼傢傟傢傟偵偲偭偰棙梡偱偒傞忣曬偵偍偄偰丄屄恖偲偟偰丄偁傞偄偼廤抍偺堦堳偲偟偰丄乽惓偟偔乿丄乽惓夝偱乿乽揔摉側乿偱偁傞偲寢榑偱偒傞丅傢傟傢傟偑弮悎偵偦偆偡傋偒偱偁傝丄偦偆偡傞偺偑摉慠偱偁傞偙偲偑丄偦傟偱偁傞丅

婡夿揑庴梕

丂丂傢傟傢傟偼偦偺傛偆側帠暱偵偼晄枮偱偁傞偑丄偵傕偐偐傢傜偢丄栚揑傪払惉偡傞偨傔偵偼偦傟傜偺帠暱偵廬偆丅傢傟傢傟偼寢嬊丄偦傟偑帺暘偵偲偭偰桳棙偱偁傞偺偱暈廬偡傞丅

幚棙揑暈廬

丂丂傢傟傢傟偼偦偺忬嫷傪岲傫偱偄側偄丅偦傟偵偼枮懌偱偒傞傕偺偱偼側偄偟丄寛偟偰棟憐揑偱傕側偄丅偟偐偟丄傢傟傢傟偼(尒捠偟偆傞彨棃偵)帠懺偑堎側傞偺傪憐憸偱偒側偄丅偩偐傜丄傢傟傢傟偼丄廳戝側斀懳偼偣偢丄偦傟偵摨堄偡傞(22)丅乿

丂丂偙偆偟偨嶰偮偺崌堄側偄偟偼墳戻偺儌僨儖傪巊偄側偑傜丄儅乕儘僂偼愴屻塸崙偺惌帯夁掱傪専徹偟偰偄偔丅偦偟偰丄嬶懱揑偵斵偑専徹偺懳徾偲偟偨偺偼丄堦嬨巐屲擭幍寧偐傜堦嬨屲堦擭堦乑寧傑偱偺栰搣曐庣搣偺惌帯夁掱丄堦嬨屲乑擭戙偲榋乑擭戙偺栰搣楯摥搣偺惌帯夁掱丄偦偟偰堦嬨榋乑擭戙偐傜幍乑擭戙敿偽傑偱偺曐庣搣偺惌帯夁掱偱偁傞丅儅乕儘僂偼丄僇僶僫乕=儌儕僗偵戙昞偝傟傞偙傟傑偱偺僐儞僙儞僒僗偵峬掕揑側尋媶偑偄偢傟傕丄僉乕丒僄乕僕僃儞僩偺峴摦傗堄幆傪廳帇偟偰偙側偐偭偨偲偟偰丄偦偆偟偨僉乕丒僄乕僕僃儞僩偺栤戣偵峣偭偰専摙傪恑傔偰偄偔偲弎傋偨丅偦偟偰丄偦偺寢壥丄僶僩儔乕偺僯儏乕丒僐儞僒乕僶僥傿僘儉偼摉帪偺忣惃丄偲傝傢偗桳尃幰偺忣惃偵懳偡傞幚棙揑側偄偟偼婡夿揑懳墳偱偁傝丄僴乕僶乕僩丒儌儕僜儞偺摑崌庡媊偼帪戙偵懳偡傞曋朄偱偁傝丄儕償傿僕儑僯僘儉偼柧傜偐偵偦偺崻偭偙偵幮夛庡媊揑堄恾偑偁偭偨偑丄堦曽偱幚棙庡媊暈廬偺孹岦傪傕偭偰偄偨偲榑偠傞丅僸乕僗偺拞摴庡媊傊偺幚嵺偺摦偒偼丄寢嬊忣惃偺捈愙揑埑椡偺寢壥偱偁傞偲榑偠傜傟偰偄傞丅偮傑傝丄偄偢傟傕婯斖揑崌堄偱偼側偔丄僐儞僙儞僒僗偲偼尵偄擄偄傕偺偱偁傝丄偦傟備偊丄偄傢備傞僐儞僙儞僒僗偲屇偽傟傞傕偺偼丄偡傋偰儊僞僼傽乕偱偁傞偲寢榑偯偗偰偄傞(23)丅

丂丂偙偆偟偨儅乕儘僂偺庡挘帺懱偼丄傾僋僞乕偺堄巙傪廳帇偟偰偄傞揰偵偍偄偰丄愭弎偟偨僺儉儘僢僩偺媍榑偲婎杮揑偵嫟捠偟偨拝憐傪帩偭偰偄傞丅偟偐偟堦曽偱丄幚懺偲偟偰偺乽惌嶔偺廂澥側偄偟偼楢懕惈乿帺懱傪椉幰偲傕斲掕偟偰偄側偄偺偼帠幚偱偁傞丅

丂丂偙偆偟偨儅乕儘僂偺庡挘偼丄愭弎偺僺儉儘僢僩偺庡挘偑惌帯夁掱偺徻嵶側専摙傪偟偨忋偱偺尵媦偱偼側偄偺偵懳偟偰丄摉帪偺惌帯壠偺尵摦傪専摙偟側偑傜媍榑傪恑傔偰偄偭偨尋媶偱偁傞揰偼昡壙偱偒傞丅偟偐偟摨帪偵丄斵偺偁傑傝偵惌帯壠偺堄恾偵摿壔偟偨暘愅曽朄偵娭偟偰偼媈栤偑巆傞丅摿偵丄婯斖揑崌堄丄偡側傢偪廃埻偺忬嫷偵傛傞塭嬁傪傑偭偨偔庴偗側偄丄弮悎偵嵟慞偺崌堄偲偄偆傕偺偑丄壥偨偟偰惌帯偺悽奅偵偍偄偰偳傟傎偳壜擻偱偁傠偆偐丅屄恖揑婅朷偱偁傟偽偲傕偐偔丄壗傜偐偺宍偱傕懠幰傪憡庤偵偡傞崌堄偱偁傞埲忋丄傛傎偳偺偙偲偑側偄尷傝儅乕儘僂偺偄偆婯斖揑崌堄偑払惉偝傟傞偲偼峫偊偑偨偄丅傑偨丄偦傕偦傕僟僂儞僘側偳偺崌棟揑慖戰榑偺棫応偐傜偡傟偽丄惌帯壠偑慖嫇偵彑偲偆偲偡傞偙偲偼惌帯壠偺杮幙偱偁傞丅偝傜偵丄曐庣搣偼摿掕偺僀僨僆儘僊乕傪帩偮偙偲傛傝傕丄慖嫇偵彑偮偨傔傗崙柉揑摑堦傪堐帩偡傞偨傔偵丄廃埻偺忣惃偵揔崌偡傞偙偲傪桪愭偝偣傞孹岦偑偁傞偟丄偦傟偑曐庣搣偺杮棃偺惈幙偱偁傞偲偝傟傞偙偲傕懡偄(24)丅偦偟偰丄偦偆偱偁傞側傜偽丄摿偵曐庣搣偺惌帯壠偺堄幆偵娭偟偰丄偦傟偑婯斖揑崌堄偱偁傞偐丄婡夿揑庴梕枖偼幚棙揑暈廬偁傞偐傪尩枾偵慄堷偒偡傞偙偲偼崲擄傪嬌傔傞偱偁傠偆丅

丂丂偝傜偵丄斵偺応崌丄偦偆偄偆堄幆偺栤戣傪丄堦嬨巐屲乕屲堦擭偺栰搣婜偺曐庣搣傗傾僩儕乕惌尃婜屻婜偐傜偦偺屻偺栰搣婜偵偐偗偰偺楯摥搣丄偦偟偰僸乕僗婜偺曐庣搣側偳崌堄偺曅曽偵尷掕偟偰暘愅偟偰偄傞揰偱丄崌堄偺幙傪専摙偡傞曽朄偲偟偰栤戣偑偁傞丅傑偨丄悽榑偺塭嬁傪嫮挷偟偰偄傞偑丄偦傟偑偳偺掱搙偺斖埻偺惌帯壠傗姱椈偵塭嬁傪梌偊偨偺偐偲偄偆揰傕徻嵶偱偼側偄丅屻偵尒傞傛偆偵丄僕僃僼儕乕偲傾僨傿僗儞偺娫偺榑憟偺傛偆偵丄扤偑摨堄偟丄扤偑斀懳偟偨偺偐丄傑偨斵傜偑壗偵摨堄偟丄壗偵斀懳偟偨偺偐丄徻嵶偵柧妋偵偟傛偆偲偡傞曽岦惈偑偁傞側傜偽丄偦傟偑惌帯壠偺堄恾偵摿壔偟偰偄傛偆偲偄傑偄偲丄晜偐傃忋偑偭偰偔傞惌帯巎憸偼嫽枴怺偄丅

丂丂傑偨丄巎椏揑偵尒偰傕媈栤偲側傞揰傕懡偄丅椺偊偽丄堦偮傪偁偘傞側傜偽丄儅乕儘僂偼丄僄僪儚乕僪丒僸乕僗偑崻杮揑偵偼丄巗応尨棟傪悞攓偡傞斀僐儞僙儞僒僗揑側惌帯壠偱偁傞偲庡挘偟丄堦嬨榋乑擭戙拞偛傠偐傜堦嬨幍乑擭戙慜敿傑偱偺斵偺敪尵偵懄偟偰偦傟傪愢柧偟偰偄傞偑丄娞怱偺U僞乕儞傪慜屻偡傞帪婜偺暥專揑側崻嫆偑敄庛偱偁傞(25)丅偙偺揰丄僸乕僗偼傕偲傕偲幚柋壔敡偺恖暔偱偁傝丄斵偑摉弶僐乕億儔僥傿僘儉揑庤朄傪嫅斲偟偨傝丄儅僱僞儕僘儉揑曽朄傪偲傠偆偲偟偨偙偲傕丄斵偺壙抣娤偲偄偆傛傝丄摉帪偺忣惃傗幚柋偐傜偺崌棟揑敾抐偺屘偱偁傞偲偄偆庡挘傗(26)丄偦傟傜偼廬棃偺僐儞僙儞僒僗偺榞撪偱偺曄壔偱偁偭偨偵偡偓側偄丄偲偄偆庡挘(27)偵桳岠偵斀榑偱偒偰偄側偄丅

丂丂傑偨丄愴屻僐儞僙儞僒僗榑偵懳偡傞楌巎壠偨偪偺斀榑偲偄偆揰偱偼丄堦嬨嬨榋擭偵弌斉偝傟偨亀僐儞僙儞僒僗偺恄榖亁偲偄偆榑暥廤偵偮偄偰尵媦偟偰偍偔昁梫偑偁傞偱偁傠偆丅偙傟偼丄僴儕僄僢僩丒僕儑乕儞僘偲儅僀働儖丒僇儞僨傿乕傪偼偠傔偲偟偨庒偄楌巎壠偨偪偵傛偭偰彂偐傟偨挊嶌偱偁傞丅挊嶌偺戣柤偐傜傕抦傟傞傛偆偵丄榑暥廤慡懱偲偟偰愴屻僐儞僙儞僒僗偺懚嵼偵媈媊傪搳偘偐偗偰偄傞丅偦偺拞偵偼丄僐儞僙儞僒僗偑搊応偡傞尨場偲偟偰丄崙嵺忣惃偵懳偡傞帺崙惌晎偺尷奅傪巜揈偟偨僿儗儞丒儅乕僒乕偺榑暥偑偁偭偨傝丄屲乑擭戙偺曐庣搣撪嵍攈僌儖乕僾偱偁偭偨僩乕儕乕夵妚埾堳夛偺桳椡儊儞僶乕偱偁傝丄妕椈偺堦恖偱偁偭偨僋傿儞僥傿儞丒儂僢僌偑幮夛庡媊傗暉巸傊偺埶懚偵嫅愨斀墳傪帩偭偰偄偨偙偲傪榑偠偰偄傞僕儑乕儞僘偺榑暥偑偁傞側偳丄拲栚偡傋偒揰偼懚嵼偟偰偄傞(28)丅

丂丂偟偐偟摨帪偵丄偙偙偵廤傔傜傟偨彅愢慡懱偲偟偰偼丄寢榑偐傜尵偆偲丄偙傟傑偱榑偠偰偒偨彅孹岦傪扙偡傞偙偲偼偱偒偰偄側偄丅偝傜偵丄婔恖偐偺挊幰偼丄偦偆尵偆栤戣偺偁傞彅孹岦傪偡偱偵帺妎偟偰偄傞偙偲傪傕尵媦偟偰偄傞丅椺偊偽丄僯僢僋丒僄儕僜儞偼丄僐儞僙儞僒僗偲偟偰峫偊傜傟傞傕偺偲偟偰丄庤懕偒揑側僐儞僙儞僒僗偲幚幙揑側僐儞僙儞僒僗偲偄偆擇庬椶傪採帵偟丄慜幰傪乽惌嶔宍惉偺婎慴揑曽岦偵偮偄偰偺惌帯僄儕乕僩偵傛傞峀斖側崌堄乿偲偟丄屻幰傪乽摿掕偺惌嶔偺慱偄偲栚揑偵娭偡傞怺偄僀僨僆儘僊乕揑帺屓摨堦惈乿偲抲偄偰偄傞(29)丅慜幰偺庤懕偒揑僐儞僙儞僒僗偵娭偟偰偼丄偦偺撪梕偼偙傟傑偱尒偨僇僶僫乕亖儌儕僗偨偪偺僐儞僙儞僒僗掕媊偲傎偲傫偳曄傢傜側偄丅偟偐偟丄僄儕僜儞偼偦偺庤懕揑僐儞僙儞僒僗偺懚嵼傪擣傔偰偄傞丅傑偨丄僯乕儖丒儘乕儕儞僌僗偼丄偄傢備傞僶僢働儕僘儉傪傔偖偭偰丄偁傞帠暱偼僐儞僙儞僒僗偵崌抳偟丄偁傞帠暱偼僐儞僙儞僒僗偵崌抳偟側偄偲偄偆嵶偐偄媍榑偑昁梫偱偁傞偲庡挘偟側偑傜傕丄堦曽偱偙偆偟偨媍榑偼寛偟偰乽栘傪尒偰怷傪尒側偄乿媍榑偱偼側偄偲梊杊慄傪挘傜偞傞傪偊側偄忬嫷偵捛偄崬傑傟偰偄傞(30)丅偙偆偟偨斵傜偺庡挘偼丄愴屻塸崙惌帯偺彅惌嶔偺戝嬊偵娭偟偰偼僐儞僙儞僒僗偑偁偭偨偙偲傪梕堈偵偼斲掕偱偒側偄偙偲傪丄寁傜偢傕業掓偟偰偄傞傛偆偵巚傢傟傞丅

丂丂僐儞僙儞僒僗偵懳偡傞斀榑偲偄偆堄枴偱偼丄塃偺傛偆偵丄摉帪偺惌帯壠偺堄恾傪傔偖偭偰偺斸敾偲偼暿偵丄愴屻偺塸崙惌帯傪惓柺偐傜乽揋懳偺惌帯乿Adversary

Politics 偲昤偔恖乆傕偄偨丅偦偺戙昞揑側榑幰偼丄S丒E丒僼傽僀僫乕偱偁傞丅僼傽僀僫乕偼丄戞堦偵丄愴屻偺塸崙惌帯偵偍偗傞擇戝惌搣惂偺壓偱丄曐庣丒楯摥椉搣偼撪晹偺嵍攈丒塃攈偵堷偭挘傜傟偨寢壥丄惌尃妉摼帪偵偼丄嬌抂側曽岦偵堷偭挘傜傟偰偄偒丄柉堄偺拞怱偐傜墦偞偐偭偰偟傑偆丅戞擇偵丄惌尃梌搣偼丄彫慖嫇嬫惂偺壓偱偣偄偤偄巐乑亾掱搙偱惌尃偵偮偄偰偟傑偆丅戞嶰偵丄惌尃岎戙偺偨傃偵丄惌嶔偺戝偒側抐愨偑惗傑傟偰偟傑偆丅戞巐偵丄惌搣偺尃尷偑嫮戝偱偁傞偨傔丄媍夛偱偺摙榑偑梡傪惉偝側偄丅偦偟偰丄戞屲偵丄寢壥偲偟偰丄惌帯偵晄埨掕惈偑憹偡偲偄偆偺偱偁傞(31)丅偨偩偟丄偙偺庡挘偼丄偦偺屻偄偔偮偐偺斸敾傪姫偒婲偙偡偙偲偵側傝丄偲偔偵愭弎偺儘乕僘偺亀惌搣偵堘偄偼偁傞偐亁偱丄幚徹揑偵偐偮塻偔斸敾偝傟傞偙偲偵側傞丅

丂丂僼傽僀僫乕偺婋湝偼丄棟榑忋婲偙傝偆傞偙偲偱偁傞偟丄幚嵺丄堦嬨幍乑擭戙埲崀丄偄偔偮偐偱偺惌嶔暘栰偱偼丄惌嶔偺揮姺偑偨傃偨傃婲偙偭偨丅傑偨丄僒僢僠儍乕惌尃婜偵偼丄僒僢僠儍乕帺恎偺儗僩儕僢僋偲傕偁偄傑偭偰丄曐庣搣偲楯摥搣偺娫偵偐側傝揋懳揑側帪婜傕偁偭偨丅偟偐偟丄惌嶔偺揮姺偦傟帺懱偼丄偨偩堎側傞惌搣娫偱偺惌尃岎戙偩偗偵傛傞傕偺偱偼側偔丄惌尃岎戙偲偼柍娭學側傕偺傕偁偭偨丅偦偺揟宆椺偼丄僸乕僗偺U僞乕儞偱偁傞丅傑偨丄僒僢僠儍乕惌尃婜偵偍偗傞揋懳揑側惌搣娫嫞崌傕丄寢嬊幚嵺偵丄偦偺屻惌尃岎戙偑婲偙偭偨堦嬨嬨幍擭偺帪婜偵偼丄楯摥搣帺懱偑偦傟傑偱偲斾傋傞偲奺抜偵拞摴壔偟丄儉乕價儞僌丒僐儞僙儞僒僗偺僥乕僛偑懨摉偡傞偲峫偊傜傟傞偙偲偼愭弎偺偲偍傝偱偁傞丅

丂丂僼傽僀僫乕偺庡挘偲摨偠偔丄塸崙惌帯偵偍偗傞亀揋懳偺惌帯亁偺懁柺傪巜揈偟偰偄傞偺偑丄尦儘儞僪儞戝妛偺怷搱捠晇偱偁傞丅怷搱巵偺庡挘偼丄摨偠揋懳偺惌帯偺懁柺偺巜揈偱偼偁偭偰傕丄擇戝惌搣偵傛傞惌尃岎戙偲丄偦傟偵敽偆惌嶔揮姺偑丄塸崙宱嵪偵埆塭嬁傪傕偨傜偟偰偄傞偲巜揈偟偰偄傞揰偱丄摿挜揑偱偁傞丅

丂丂乽巹偼僀僊儕僗偑宱嵪揑偵偆傑偔峴偐側偄偺偼丄僀僊儕僗偑擇戝惌搣偺崙偱丄惌尃偑悢擭偛偲偵擇偮偺惌搣偺娫傪塃墲嵍墲偡傞偐傜偩偲巚偄傑偡丅傕偪傠傫偙傟偩偗偑尨場偱側偔丄懠偵傕偄傠偄傠尨場偑偁傝傑偡偑丄偦傟傜偺彅尨場偺拞偱傕丄偙偺柉庡揑惌尃岎懼偼丄旕忢偵戝偒偄儅僀僫僗偺塭嬁傪宱嵪偵梌偊偰偄傞偲巚偄傑偡(32)丅乿

丂丂斵偼丄幚嵺偵惌尃岎戙偺擭偵條乆側宱嵪巜昗偑棊偪崬傓偙偲傪巜揈偟偰偍傝丄偦偺偙偲帺懱偼帠幚偱偁傞(33)丅偨偩丄偦傟偑揋懳揑宱嵪惌嶔偵傛偭偰堷偒婲偙偝傟偰偄傞偙偲傪妋偐傔傞偨傔偵偼丄暿屄偵徻嵶側専摙偑昁梫偲側傠偆丅幚嵺丄榋乑擭戙傑偱偼丄惌尃岎戙偑堎側傞惌搣娫偱婲偙偭偨偲偟偰傕丄偦傟偑惌嶔偺戝偒側怳暆傪婲偙偝側偐偭偨偺傕傑偨帠幚偱偁傞丅

丂丂傑偨丄偙傟傜偺庡挘偑丄幍乑擭戙敿偽偐傜敧乑擭戙偵偐偗偰偺偙偲偱偁傞偙偲傕丄堦峫傪梫偡傞偙偲偱偁傞偲偄偊傞丅偲偄偆偺偼丄偙偺帪婜偺塸崙惌帯偼楯摥塣摦偲偺偐偐傢傝偱偼傑偝偟偔寖摦偱偁偭偨偐傜偱偁傞丅偦偟偰丄偙偆偟偨楯摥塣摦偺惌帯偵懳偡傞撍偒忋偘偑丄惌搣惌帯偵偍偗傞惌嶔偺怳暆傪戝偒偔偟偰偄偨偙偲偼帠幚偱偁傝丄傑偨偦傟偑惌尃岎戙帪偵偍偗傞惌嶔揮姺(椺偊偽丄僸乕僗惌尃弶婜傗僒僢僠儍乕惌尃婜偵偍偗傞)傪堄枴偟偨偙偲偑偁偭偨偺傕帠幚偱偁偭偨偐傜偱偁傞丅偟偐偟丄偦傟偼愭弎偺傛偆偵丄昁偢偟傕惌尃岎戙偵傛偭偰婲偙偭偨応崌偩偗偱偼側偄偙偲偐傜傕丄偦偙偐傜塸崙偵偍偗傞擇戝惌搣惌帯傪婎杮揑偵乽揋懳偺惌帯乿偲抲偔偙偲偑懨摉偱偁傞偲傑偱偼尵偊側偄丅偁傞堄枴偱偼丄僼傽僀僫乕偨偪偺傛偆側乽揋懳偺惌帯乿榑偼丄偙偆偟偨帪婜偺忣惃傪斀塮偟偰偄傞偲傕偄偊傛偆丅傑偨丄愭偵弎傋偨儘乕僘偺儉乕價儞僌丒僐儞僙儞僒僗偲偄偆棫応偵棫偮側傜丄傛傝峀偄帇栰偱擇戝惌搣惌帯壓偱偺惌嶔曄摦傪尒傞傋偒偱偁傝丄偦偆偟偰嬨幍擭偵傑偱帇栰傪峀偘傞側傜偽丄堦尒偡傞偲梌栰搣娫偺惌嶔嫍棧偑戝偒偐偭偨僸乕僗傗僒僢僠儍乕惌尃婜傕丄儉乕價儞僌丒僐儞僙儞僒僗偺榞撪偱偁偭偨偲偄偊傞(34)丅

丂丂嵟屻偵丄偙偺愴屻僐儞僙儞僒僗偵媍榑偵娭偡傞僀僨僆儘僊乕惈偺巜揈偵偮偄偰尵媦偟偰丄杮愡傪偟傔偨偄丅

丂丂偙偙偱偄偆僀僨僆儘僊乕惈偲偼丄愴屻僐儞僙儞僒僗偺懚嵼傪庡挘偡傞恖乆偼丄楯摥搣嵍攈側偄偟偼嫟嶻庡媊幰傗丄曐庣搣塃攈側偳丄嵍塃偺椉嬌偺儊僀儞僗僩儕乕儉偐傜奜傟偨恖乆偵懡偔丄斵傜偼屳偄偵嵍塃偺椉嬌偐傜丄曐庣搣丒楯摥搣偺儊僀儞僗僩儕乕儉傪桮榓揑偱偁傞偲斸敾偡傞堄恾偐傜丄愴屻僐儞僙儞僒僗偺懚嵼傪庡挘偟偨孹岦偑偁傞偙偲偱偁傞丅傕偪傠傫丄偦偆偄偆恖乆偩偗偑愴屻僐儞僙儞僒僗偺懚嵼傪彞偊偰偄傞傢偗偱偼側偄偑丄嵍塃椉嬌偐傜愴屻惌帯偺儊僀儞僗僩儕乕儉傪峌寕偡傞嵺偵巊傢傟偮偯偗偨偙偲傕帠幚偱偁傞丅椺偊偽丄曐庣搣塃攈偐傜偼僒僢僠儍乕偺僐儞僙儞僒僗斸敾偼桳柤偱偁傞偟丄傑偨嵍偐傜偼丄嵍攈偱桳柤側僩僯乕丒儀儞傗丄屆偔偼丄惌帯妛幰儔儖僼丒儈儕僶儞僪傕丄楯摥搣惌帯傪僐儞僙儞僒僗偺榞撪偵懆偊偰峌寕偟偨(35)丅

丂丂偦偟偰丄偙偆偟偨僀僨僆儘僊乕惈偺巜揈偼丄僺乕僞乕丒僕僃儞僉儞僗偺媍榑偵摿挜揑偵尰傟偰偍傝丄斵偑巜揈偡傞撪梕偼丄屲乑擭戙埲崀偺僐儞僙儞僒僗偲偼幚嵺偵偼懚嵼偟偰偄側偄丄堄恾揑偵嶌傜傟偨傕偺偱偁傞偲偄偆僯儏傾儞僗傪娷傫偱偄傞(36)丅偨偩偟丄偙偆偟偨僀僨僆儘僊乕惈傪巜揈偡傞媍榑偑忢偵丄愴屻僐儞僙儞僒僗傊偺媈擮傪慱偭偨傕偺偱偁傞傢偗偱偼側偄丅愭弎偺愴屻僐儞僙儞僒僗偺採彞幰僇僶僫乕偼丄僕僃儞僉儞僗傛傝偝傜偵懱宯揑偵偙偆偟偨嵍塃偺榑媞偵傛傞愴屻僐儞僙儞僒僗榑傪徯夘偟偰偄傞(37)丅

丂戞嶰愡丂丂愴屻僐儞僙儞僒僗亅偄偮偐傜巒傑傞偺偐丅

丂丂愴屻塸崙惌帯偵偍偗傞僐儞僙儞僒僗偵偮偄偰偼丄偦偺懚嵼偺峬掕榑偲斲掕榑偵偮偄偰偼埲忋偺偲偍傝偱偁傞偑丄偦偺巒傑傝偲廔傢傝偵娭傢偭偰傕丄偄偔偮偐偺媍榑偑懚嵼偟偰偄傞丅偲傝傢偗丄愴屻惌帯慡懱傪捠偠偰偺僐儞僙儞僒僗偺懚嵼偵偼捈愙尵媦偟側偄偑丄彮側偔偲傕愴帪婜傗愴屻捈屻偵偼僐儞僙儞僒僗偼懚嵼偟側偐偭偨偲偡傞媍榑傕懡偄丅偙偙偱偼丄偦偆偟偨媍榑傪僐儞僙儞僒僗偺巒傑傝偺帪婜偵娭傢偭偰惍棟偟偰偄偒偨偄丅

丂丂傑偢丄僐儞僙儞僒僗偺奐巒偺帪婜偵娭傢偭偰偼丄堦嬨幍屲擭偵弌斉偝傟偨億乕儖丒傾僨傿僗儞偺亀堦嬨巐屲擭傊偺摴亁The Road to 1945

偺拞偱丄戞擇師戝愴婜偺嫇崙堦抳撪妕帪偵偍偗傞儀償傽儕僢僕曬崘傗偦偺屻偺彅惌嶔偵偦偺巒傑傝傪尒傞媍榑偑弌偝傟偰偄偨丅偙偺傾僨傿僗儞偺挊嶌偼丄僐儞僙儞僒僗偺栤戣偵弶傔偰杮奿揑偵尵媦偟偨暥專偲偟偰丄僐儞僙儞僒僗尋媶偺嵺偵偼昁偢嶲徠偝傟傞傕偺偱偁傞丅偦偺暥專偺婎杮揑側榑挷偼丄師偺堷梡偵傛偔昞傟偰偄傞丅

丂丂乽愴憟婜偺怴偟偄僐儞僙儞僒僗偼愊嬌揑偱栚揑偺偁傞傕偺偱偁偭偨丅杮幙揑偵彅惌搣偼嫮挷偺堘偄傪昞偟丄側偍崙桳壔偺栤戣偱偼嫮偄晄摨堄偑偁偭偨丅墘愢夛偱偼丄崙壠幮夛庡媊偲儗僢僙丒僼僃乕儖帒杮庡媊偺儗僩儕僢僋忋偺摙榑偼恏鐓偵孞傝曉偝傟偨丅幚嵺偵偼丄曐庣搣偲楯摥搣偺儕乕僟乕偼丄崿崌宱嵪壓偱偺僾儔僌儅僥傿僢僋側夵妚傪巟帩偟偰丄偦傟傜偺戝晹暘偺崲擄傪夞旔偟偨丅楯摥搣偑堦嬨巐屲擭偵慖嫇偱戝彑偟偨帪丄怴偟偄僐儞僙儞僒僗偼丄弉偟偨僾儔儉偺傛偆偵傾僩儕乕偺傂偞偺忋偵棊偪偨偺偱偁傞(38)乿丅

丂丂偮傑傝丄傾僨傿僗儞偵傛傟偽丄戞擇師戝愴婜偺愴帪撪妕偺拞偱曐庣搣丒楯摥搣丒帺桼搣丄偦偟偰姱椈偨偪偺娫偱偼丄婎杮揑側惌嶔偺曽岦偱堦抳偑偁偭偨偲榑偠偨偺偱偁偭偨丅偨偩偟丄塃偺堷梡偱傕偁傞傛偆偵丄彅惌搣偺娫偵偼嫮挷揰偺堘偄偑偁偭偨偟丄堦掕偺惌嶔偱偼崻杮揑側嵎堘偑偁偭偨偙偲傕擣傔偰偍傝丄僐儞僙儞僒僗偺斖埻偼丄儕乕僟乕偨偪偺娫偵尷傜傟偰偄傞丅

丂丂偟偐偟側偑傜丄偙偆偟偨傾僨傿僗儞偺媍榑偵懳偟偰偼丄堦嬨敧乑擭戙屻敿偐傜桳椡側斸敾偑師乆偲尰傟偰偄傞丅偦偺偆偪偺偄偔偮偐傪偙偙偱徯夘偡傞偑丄偦偺戞堦偼丄働價儞丒僕僃僼儕乕偺庡挘偱偁傞丅

丂丂斵偵傛傟偽丄愴帪楢棫撪妕偼偐側傝偺掱搙丄幮夛惌嶔傪恑傔偨偑丄偦傟偼媍夛偱懡悢傪愯傔偰偄偨曐庣搣偑僀僯僔傾傪埇偭偰恑傔丄愴慜偺幮夛惌嶔偲斾傋偰慜恑偟偨撪梕偱偼側偐偭偨偲偄偆偙偲丄偦傟備偊丄偦偆偟偨惌嶔傪偡偡傔傞曐庣搣偲楯摥搣偺娫偵偼怺偄憡堘偑偁偭偨偙偲丄偝傜偵丄偦偆偄偆堄枴偱偼丄僐儞僙儞僒僗偲偄偆昞尰傪愴帪楢棫撪妕偵摉偰偼傔傞偙偲偼乽尵偄偡偓乿偱偁傞偲偄偆偙偲偱偁偭偨丅愴帪拞偺儀償傽儕僢僕曬崘傗敀彂傪傔偖傞惌帯夁掱偱傕丄慡懱偲偟偰偼丄楯摥搣偑偦偺幚尰偵愊嬌揑偱偁傝丄曐庣搣偼偒傢傔偰徚嬌揑偱丄敀彂傗朄埬傪崪敳偒偵偟偨傝丄嶌惉傪僒儃僞乕僕儏偡傞偙偲傕偁偭偨偲弎傋偰偄傞(39)丅

丂丂屄暿偺榑揰偵擖傝丄嬶懱揑偵尵偊偽丄傑偢戞堦偵丄墷廈愴憟偺愴慄偺岲揮傗儀償傽儕僢僕曬崘偺岲昡側偳傪捠偠偰丄曐庣搣偑愴屻偺嵞峔惉(reconstruction)偵忔傝弌偡偺偼丄堦嬨巐嶰擭偵側偭偰偐傜偺偙偲偱偁傝丄傑偨丄偦傟埲屻傕丄曐庣搣撪偱夵妚偵愊嬌揑偱偁偭偨偺偼丄乽僩乕儕乕夵妚埾堳夛乿偲偄偆巐乑恖傎偳偺庒庤媍堳偵傛傞僌儖乕僾偺傒偱偁傝丄懡偔偺媍堳偼愴慜偺幮夛曐忈偺榞慻傒傪弌側偄堦嬨巐巐擭敀彂偺巟帩偝偊婋偆偐偭偨偲偄偆丅

丂丂儀償傽儕僢僕曬崘偑弌偰偐傜傕丄楯摥搣媍堳偼偦傟傪悇偟恑傔傞偙偲傪擬嫸揑偵巟帩偟偰偄偨偑丄戝憼戝恇僉儞僌僗儗乕丒僂僢僪偼愴帪拞偱偁傞偲偟偰椻扺側懺搙傪庢偭偰偄偨偟丄傑偨僶僢僋儀儞僠儍乕偐傜偼幮夛曐忈峔憐慡懱傪峌寕偡傞儗億乕僩偑旈枾棤偵庱憡偵採弌偝傟偰偄偨丅偟偐傕丄僶僩儔乕偺擔婰偵偼搣撪偵乽儀償傽儕僢僕偼懠恖偺嬥傪扗偄庢偭偰偄偔丄晄媑側抝乿偲偄偆尒曽偑偁偭偨偲偄偆丅

丂丂偟偨偑偭偰丄戞擇偵丄偦偺寢壥弌偝傟偨堦嬨巐巐擭偺敀彂傕乽昁梫嵟掅尷偺廂擖傪巟媼偡傞偙偲傪嫮挷偟偨儀償傽儕僢僕偺庡挘偼幪偰嫀傜傟丄幚嵺偵偼亀幮夛曐忈亁偲偄偆梡岅偼亀崙柉曐尟亁偲偄偆徾挜偵庢偭偰戙偊傜傟偨(40)乿丅曐庣搣偼丄梊憐偝傟傞憤慖嫇偵岦偗偰桳尃幰偵岲報徾傪梌偊傞偨傔偵偺傒丄夵妚偵愊嬌揑側巔惃傪尒偣偨偑丄幚嵺偺偦偺撪梕偼儀償傽儕僢僕曬崘傪姺崪扗戀偡傞傕偺偱偁偭偨偲偄偆偺偱偁傞丅偦偟偰丄偙偺揰偱偼丄曐庣搣撪嵟嵍攈偱偁偭偨僩乕儕乕夵妚埾堳夛傕摨堄偟偰偄偨偺偱偁傞丅偄傢傫傗丄斵傜埲奜偺曐庣搣媍堳偺戝懡悢偼丄亀崙柉曐尟亁偺峫偊偵偝偊斸敾傪帩偭偰偄偨偲偄偆丅偟偨偑偭偰丄偙偺敀彂偼丄愴慜偺曐尟惂搙偺摑崌偲奼戝傪堄恾偟偨傕偺偱偁偭偨偑丄愴慜偺惌嶔偺揮姺偱偼側偐偭偨偟丄惌搣娫偺怴偟偄僐儞僙儞僒僗傕側偐偭偨偲丄僕僃僼儕乕偼寢榑偯偗傞(41)丅偮傑傝丄

丂丂乽曐庣搣慡懱偼丄幚嵺崙柉曐尟偺棟擮傪書偔偺偱偝偊寵乆偱偁偭偨偟丄椉惌搣偼堦嬨巐屲擭偺慖嫇偺嵺偵偼丄敀彂傪幚峴偡傞栺懇傪偟偨偑丄斵傜偼夵妚偺婎掙揑栚昗傪傔偖偭偰偼妘偨偭偨傑傑偱偁偭偨丅哱哱曐庣搣偺堄梸偼偣偄偤偄愴慜偺僷僞乕儞偺僒乕價僗傪奼戝偡傞偙偲偱偁傝丄楯摥搣偺慱偄偲偼側偍塻偄僐儞僩儔僗僩傪堊偟偰偄偨丅楯摥搣偼丄暉巸崙壠偺堦偮偺杮幙揑峔惉梫慺傪宍嶌傞偙偲傪捠偠偰丄崻杮揑偵怴偟偄僔僗僥儉傪媮傔偰偄偨(42)乿丅

丂丂傑偨戞嶰偵丄堦嬨巐巐擭偵敀彂偑弌偝傟傞崙柉堛椕僒乕價僗(NHS)偺栤戣偱傕丄帠懺偼摨偠偱偁偭偨丅傾僨傿僗儞偵傛傟偽丄堛幰偺廂擖傪崙傗抧曽偑弌偡偲偄偆宍偵偡傞偺偐偳偆偐側偳偺憟揰偱丄庡偲偟偰斀懳偵夞偭偨偺偼丄惌搣偺惌帯壠偱偼側偔丄堛巘偺抍懱偱偁傞

the British Medical Associations(BMA)偱偁傞偲偝傟偰偄傞丅傑偨丄傾僨傿僗儞偼丄偙偺敀彂偺嶌惉偵偁偨偭偰偼丄楯摥搣偺惌帯壠偺敪尵偑岠壥揑偱偁偭偨偟丄偦偆偟偨楯摥搣偺惌帯壠偲曐寬憡偱偁偭偨僂傿儕儞僋(曐庣搣)偲偺娫偱偼婎杮揑側崌堄偑偁傞偲弎傋偰偄偨(43)丅

丂丂偦傟偵懳偟偰丄僕僃僼儕乕偼丄敀彂偺嶌惉偵娭傢偭偰偼楯摥搣偺惌帯壠偺堄尒偼傎偲傫偳岠壥傪傕偨側偐偭偨偟丄堛巘抍懱偺掞峈偩偗偱側偔丄惌帯壠偲惌搣偺掞峈偵傛偭偰丄敀彂偼堛椕偺柍椏壔傗堛巘偺抧曽帺帯懱傊偺婣懏側偳傑偱摜傒崬傔側偐偭偨偲偟偰偄傞丅寢嬊丄乽楯摥搣偼丄枹偩惌嶔丄偲傝傢偗昦堾傪傔偖傞惌嶔偺拞偵偁傞堦掕偺濨枂偝傪夝寛偟側偗傟偽側傜側偐偭偨偑丄柍椏偱偐偮曪妵揑側堛椕僒乕價僗傪暉巸崙壠偺杮幙揑梫慺偲偟偰傒側偟懕偗偨丅懳徠揑偵丄曐庣搣偼丄BMA偑堛椕夵妚斀懳偺栴柺偵棫偮傛偆偵巇岦偗側偑傜丄堦嬨巐巐擭敀彂偵傕枮偨側偄僾儔儞偵廳揰傪抲偄偰偄偨丅偙偆偟偨傾僾儘乕僠偺杮幙偼丄暉巸崙壠偺崻杮揑奼戝偱偼側偔丄愴慜偺僒乕價僗偺慟恑揑敪揥偱偁偭偨(44)乿偲丄僕僃僼儕乕偼寢榑偯偗傞丅

丂丂偝傜偵戞巐偵丄屬梡栤戣傪傔偖偭偰傕丄僐儞僙儞僒僗偼側偐偭偨偲偄偆丅屬梡栤戣偱傕堦嬨巐巐擭榋寧偵敀彂偑弌偝傟傞偑丄偙偺敀彂偼丄乭姰慡屬梡乭偲偄偆尵梩傪偝偗丄乽崅偔埨掕偟偨屬梡偺儗儀儖乿偲偄偆昞尰偵偲偳傔傞偲偲傕偵丄幐嬈懳嶔偲偟偰偼捠壿埨掕丄桝弌偺暅妶偲奼戝丄婇嬈偺妶惈壔偲偄偆揱摑揑側庤朄偵棷傔丄巹婇嬈宱嵪偲偄偆榞慻傒傪堐帩偟偨丅偟偨偑偭偰丄幮夛曐尟傗堛椕僒乕價僗偺応崌偲偼堘偭偰丄曐庣搣媍堳偨偪偼乽怱偐傜庴偗擖傟乿偨偲丄僕僃僼儕乕偼榑偠傞丅傕偪傠傫丄偦偆偟偨敀彂偺撪梕偵懳偟偰偼丄楯摥搣偼晄枮傪傕偭偨丅堦墳偺巟帩偼偟偨傕偺偺丄傾僫僀儕儞丒儀償傽儞偼偦偺撪梕偵捝楏側斸敾傪梺傃偣偨(45)丅

丂丂偙偺傛偆偵丄僕僃僼儕乕偼傾僨傿僗儞偺愴帪楢棫撪妕偺暘愅傪斸敾偡傞偺偱偁傞偑丄偨偩偟偦偺斸敾偼僐儞僙儞僒僗丒億儕僥傿僋僗堦斒偵懳偡傞斸敾偱偼側偄丅僕僃僼儕乕偼丄愴帪楢棫撪妕偵偍偗傞僐儞僙儞僒僗偲偄偆擣幆偼柧妋偵嫅斲偟偨傕偺偺丄愴屻僐儞僙儞僒僗偺懚嵼帺懱偼斲掕偣偢偵丄乽塸崙惌帯偵偍偗傞暉巸崙壠偺憂憿偲僶僢働儕僘儉偺弌尰傪偝傜偵廫暘棟夝偡傞偨傔偵偼丄傛傝懡偔偺拲堄傪丄堦嬨巐屲擭埲屻偺摴丄偡側傢偪愴帪撪妕偺廔鄟偺慜偱偼側偔丄偦偺屻偵懕偔弌棃帠偵暐傢偹偽側傜側偄(46)乿偲弎傋偨偟丄傑偨丄堦嬨嬨堦擭偺挊嶌偱偼丄楯摥搣偺撪暣偲曐庣搣偺亀嶻嬈寷復亁偺嬶懱壔偵傛傝丄堦嬨巐幍擭埲屻偵椉惌搣偺惌嶔偑愙嬤偟丄乽僐儞僙儞僒僗偼丄堦嬨屲乑擭戙偺塸崙惌帯偵偲偭偰揔愗側儔儀儖偵側偭偨乿偲弎傋偰偄傞(47)丅

丂丂傑偨摨偠偔丄庒庤偺楌巎妛幰僗僥僼傽儞丒僽儖乕僋傕丄傾僨傿僗儞傪斸敾偡傞丅斵偺庡挘偵傛傟偽丄愴帪撪妕婜偵偍偄偰楯摥搣偼曐庣搣偲偑丄偄偔偮偐偺僉乕丒億僀儞僩偵偍偄偰槰棧偟偰偄偨偲偄偆丅嫵堢偵偍偄偰偼丄僌儔儅乕丄僥僋僯僇儖丄儌僟儞偺嶰惂搙偱偼側偔丄僐儞僾儕僿儞僔僽丒僗僋乕儖偺弶婜揑峔憐偱偁傞儅儖僥傿儔僥儔儖丒僗僋乕儕儞僌偺摫擖傪栚巜偟丄幮夛惌嶔偵偍偄偰偼丄嵟掅尷惗妶曐忈偺尨棟傪巟帩偟偰丄曐庣搣偲懳棫偟偰偄偨丅偦偟偰丄堛椕偺暘栰偱偼丄揱摑揑側壠掚堛傪丄忢嬑偺堛巘偑抧曽摉嬊偺柉庡揑娗棟偺壓偱嬑柋偡傞曐尟僙儞僞乕偵偲偭偰戙偊傞偙偲傪朷傫偱丄曐庣搣偲懳棫偟偰偄偨偺偱偁傞丅偦偟偰丄偙偆偟偨楯摥搣偺庡挘偼丄愴帪撪妕帪偵偍偄偰偱偼側偔丄愴屻偵偍偄偰幚慔偝傟偨偺偱偁傝丄偦偙偵愴帪撪妕婜偺僐儞僙儞僒僗榑偺尷奅偑偁傞偲榑偠傞(48)丅

丂丂側偍丄斵偺応崌偵偍偄偰傕僕僃僼儕乕偲摨偠偔丄愴屻僐儞僙儞僒僗堦斒偺斸敾偱偼側偔丄愴帪撪妕婜偺僐儞僙儞僒僗偺懚嵼偵尷掕偟偨斸敾偲側偭偰偄傞丅偨偩偟丄斵偺応崌偼丄堦嬨巐幍擭埲崀偵娭偟偰傕丄僐儞僙儞僒僗偑偁偭偨偲偟偰傕堦帪揑偐偮撍敪揑側傕偺偱偁傞偲偄偆擣幆傪帵偟偰偄傞揰偱丄僕僃僼儕乕傛傝傕側偍愴屻僐儞僙儞僒僗偺懚嵼偵娭偟偰徚嬌揑偲偄偊傛偆(49)丅

丂丂偙傟傜偺斸敾偵懳偟偰丄傾僨傿僗儞偼堦嬨敧敧擭偺榑暥偱丄乽惌帯榑憟偺斖埻傪嫹傔丄堎榑傪廃曈壔偝偣傞偙偲偵惉岟偟偨乿偲偄偆堄枴偱丄乽僄儕乕僩丒僐儞僙儞僒僗乿偑懚嵼偟偨偙偲傪嵞妋擣偟偰偄傞偑丄摨帪偵偦偺乽僐儞僙儞僒僗乿偲偄偆尵梩偑偟偽偟偽丄乽摤憟偐傜奐曻偝傟偨幮夛傗丄擇偮偺惌搣偺掙曈偱偺杮幙揑挷榓乿偲崿摨偝傟傞偙偲偐傜丄濨枂偝傪旔偗傞偨傔丄乽乭愴屻僐儞僙儞僒僗乭傛傝傓偟傠丄乭愴屻寛拝乭postwar

settlement乿偲偄偆梡岅傪巊偆偲弎傋偰傞(50)丅偝傜偵丄傾僨傿僗儞偼丄僕僃僼儕乕偺挊嶌偺彂昡偲偄偆宍偱丄堦嬨嬨嶰擭偵偙偆摎偊偰偄傞丅

丂丂乽嬤擭丄巹偼戝偒偔堄尒傪曄偊偰偄傞丅偦偟偰丄傕偟崱擔丄杮傪彂偄偰偄偨側傜丄僄儕乕僩丒僐儞僙儞僒僗側偄偟偼愴屻寛拝 Postwar

Settlement 偼丄堦嬨巐乑擭屲寧楢棫撪妕偺宍惉偐傜堦嬨屲擇擭偺儘儃僢僩帠審偵帄傞堦楢偺妺摗傗揮姺揰偺寢壥偲偟偰敪揥偟偰偒偨偲榑偢傞偱偁傠偆丅亀堦嬨巐屲擭傊偺摴亁偵偍偄偰偼丄偨偟偐偵乭拞摴揑堄尒乭偑堦嬨巐屲擭偺僼儘儞僩丒儀儞僠偱偡偱偵堦斒壔偟偰偄偨掱搙傪屩挘偟偰偄偨丅偟偨偑偭偰丄堦斒揑偵偼丄巹偼僕僃僼儕乕攷巑偺暘愅偵戝曄摨堄偟偰偄傞偙偲傪擣傔傞丅偟偐偟丄愴帪僐儞僙儞僒僗傪丄偙傫側偵傕傗偭偒偵側偭偰崘敪偟偰偄傞偙偲偵娭偟偰丄斵傕傑偨屩挘偟偑偪偱偁傞傛偆偵丄巹偵偼巚傢傟傞(51)乿丅

丂丂偟偐偟丄嵟廔揑偵偼丄堦嬨嬨巐擭偺亀堦嬨巐屲擭傊偺摴亁偺夵掶斉偺拞偱傗傗僩乕僞儖側斀榑偍傛傃丄帩榑偺惍棟傪峴偭偰偄傞丅

丂丂偦偙偱偼丄嬨嶰擭偺彂昡偵偍偄偰偲摨條偵丄幍屲擭摉帪偺彇弎偵懳偟偰曄峏偺昁梫惈傪擣傔偰偄傞偑丄偦傟偱傕側偍丄乽幮夛揑僐儞僙儞僒僗傗丄搣妶摦壠娫偺僐儞僙儞僒僗偱傕側偔丄儂儚僀僩丒儂乕儖偺僐儞僙儞僒僗乿偺懚嵼偵懳偟偰柧妋偵嵞妋擣偟偰偄傞(52)丅傑偨丄偙偺夵掶斉偱偼丄愴屻寛拝偲偄偆尵梩偲偲傕偵丄僐儞僙儞僒僗偲偄偆尵梩傪嵞傃巊偭偰偄傞丅

丂丂偦偟偰丄偙偙偱偄偆儂儚僀僩丒儂乕儖偺僐儞僙儞僒僗偲偼丄傑偝偵儂儚僀僩丒儂乕儖偺姱椈偨偪偵傛傞僐儞僙儞僒僗偱偁傞丅偮傑傝丄傾僨傿僗儞偼丄摉帪偺楢棫撪妕帪偺惌搣儕乕僟乕偨偪傗姱椈傜偺僐儞僙儞僒僗傪幍屲擭摉帪偵彂偄偨偺偱偁偭偰丄偦傟埲奜偺晹暘偵偍偄偰怺崗側懳棫偑偁偭偨偙偲偼丄傕偲傛傝愜崬嵪傒偱偁傞偲榑偠偰偄傞丅偦偟偰丄偦偆偄偆懳棫揑側忬嫷偵偍偄偰丄僐儞僙儞僒僗傪嶌傞栶妱傪壥偨偟偨偺偑丄擇戝惌搣偺奜偐傜偺姱椈偨偪偺摦偒偱偁偭偨偲弎傋偰偄傞丅偦偟偰丄傾僨傿僗儞偼丄偦偆偄偆姱椈偨偪傪儂傿僢僌丄偮傑傝帺桼搣巟帩幰偱偁傞偲偟丄儀償傽儕僢僕傗働僀儞僘偺巚憐偑僐儞僙儞僒僗偺僶僢僋儃乕儞偲側偭偨偺傕丄偦偺堄枴偱偼嬼慠偱偼側偄偲偟偰偄傞丅

丂丂偨偩丄摨帪偵丄傾僨傿僗儞偼丄嬨巐擭偺夵掶斉偱偼丄幍屲擭摉帪偵乽堦嬨巐乑擭偵巒傑偭偨擇戝惌搣偺廂澥偑丄庡偵堦嬨巐乑擭戙偺屻敿偵姰惉偟偨(53)乿偲戞廫復偱彂偄偨偙偲偑岆傝偱偁偭偨偙偲傪擣傔偰偄傞丅

丂丂宱嵪惌嶔偺暘栰偵偍偄偰偼丄堦嬨巐屲擭偺抜奒偱偼丄曐庣搣傗戝憼姱椈偼惌晎偵傛傞幐嬈懳嶔偺岠壥偵懳偟偰斶娤揑偱偁傞堦曽丄愴帪撪妕偺宱嵪晹栧偺働僀儞僕傾儞傗楯摥搣偺惌帯壠偼丄惌晎偺廀梫娗棟偵傛傞姰慡屬梡偺幚尰偵妝娤揑偱偁偭偨丅傑偨丄巐乑擭戙枛偺搶惣椻愴偺嬞挘偺嬞挘偺崅傑傝傑偱丄傾僩儕乕惌尃偼丄嶻嬈崙桳壔偲暔壙傗彜昳偺摑惂偲偄偆愴帪揑庤朄偐傜敳偗弌偰偄側偐偭偨丅偟偨偑偭偰丄偙偺宱嵪惌嶔偺暘栰偵偍偗傞僄儕乕僩丒僐儞僙儞僒僗偼丄堦嬨巐乑擭戙枛傑偱偭偨偲擣傔偰偄傞丅偟偐偟堦曽偱丄傾僨傿僗儞偼堦嬨巐乑擭戙埲崀偵偼僐儞僙儞僒僗偑懚瘾癔01嵼偟偰偄偨偲庡挘偟偰偄傞丅偨偩偟丄偙偺堦嬨巐乑擭戙屻敿偐傜屲乑擭戙偵偐偗偰偵偍偄偰傕丄曐庣丒楯摥椉搣偺娫偵偼丄僶僩儔乕偵傛傞嵿惌揑庤朄偵廳揰傪偍偔働僀儞僘庡媊偲丄僎僀僢働儖偵傛傞桝弌擖婯惂側偳偺暔棟揑婯惂偵廳揰傪偍偔働僀儞僘庡媊偲偺丄椡揰偺堘偄偑懚嵼偟偨偲弎傋偰偄傞丅傾僨傿僗儞偼丄偙偆偟偨惌嶔偺廂澥偑僐儞僙儞僒僗偲偄偆尵梩偺尩枾側岅尮偵偼斀偡傞偙偲傪擣傔偮偮傕丄偦偺摉帪偵偍偄偰丄曐庣搣丒楯摥搣椉幰偺僀僨僆儘僊乕揑槰棧傪杽傔傞愊嬌揑側栶妱傪壥偨偟偰偄傞偲偟偰丄偙偺帪婜偺惌搣惌帯偵僐儞僙儞僒僗偑偁偭偨偙偲傪擣傔偰偄傞丅瘳癔

丂丂傑偨丄幮夛惌嶔偺晹暘偵偍偄偰偼丄愴帪撪妕婜偐傜僐儞僙儞僒僗偑懚嵼偟偰偄偨偙偲傪丄夵掶斉偺僄僺儘乕僌偱柧妋偵嵞庡挘偟偰偄傞丅愭偺僽儖乕僋偺斸敾偵懳偟偰偼丄幮夛曐忈丄嫵堢丄堛椕偺偄偢傟偺暘栰偵偍偄偰傕丄偨偟偐偵曐庣搣偲楯摥搣偺曽岦惈偵堘偄偼偁偭偨偑丄堦嬨巐屲擭埲屻偺楯摥搣惌尃傕丄偦偺堘偄傪幚峴偵堏偝側偐偭偨偲偙傠偵廳梫側揰偑偁傞偲偟偰偄傞丅偮傑傝丄幮夛曐忈偺暘栰偱偼丄嵟掅尷惗妶曐忈偲偄偆曽岦偵偼岦偐傢側偐偭偨偟丄嫵堢偺暘栰偱偼丄楯摥搣偺採彞偟偨儅儖僥傿儔僥儔儖丒僗僋乕儖偼幚慔偵堏偝傟側偐偭偨偟丄堛椕偺暘栰偱傕儀償傽儞偺朷傫偩抧曽偵傛傞堛椕偺娗棟偼丄傎偲傫偳幚峴偵堏偝傟側偐偭偨偙偲傪巜揈偟偰偄傞丅偮傑傝丄僐儞僙儞僒僗傪峫偊傞嵺偵偼丄僽儖乕僋偑巜揈偟偨傛偆側憡堘揰傗榑憟揰偺斖埻傛傝傕丄払惉偝傟偨崌堄偺斖埻傪廳帇偡傋偒偱偁傞偲巜揈偟偰偄傞丅偦偺払惉偝傟偨崌堄偲偼丄乽愴帪幮夛惌嶔偵偍偗傞栚棫偭偨敪揥偼丄恖岥慡懱偵懳偡傞晛曊揑媼晅傪巟帩偟偰慖戰揑媼晅傪攔彍偟偨(54)乿偲偄偆偙偲偱偁傞(55)丅

丂丂偙偺揰丄偮傑傝愴帪撪妕婜偺崌堄偺堄媊傪嫮挷偡傞揰偱偼丄儘僪僯乕丒儘僂傕傾僨傿僗儞傪巟帩偡傞丅儘僂偵傛傟偽丄僐儞僙儞僒僗偺掱搙偼屩挘偝傟偰偼側傜側偄偑丄偨偟偐偵堦嬨巐乑擭戙偵丄僐儞僙儞僒僗乕楌巎揑偵捠忢偱側偄儗儀儖偺崌堄乕偑懚嵼偟偰偄傞偙偲傪擣傔偰偄傞丅斵偼丄乽夁嫀偺惌嶔偺幐攕偵懳偡傞堦斒揑側愴帪擣幆偐傜丄摿掕偺惌嶔傊偺擇搣揑崌堄丄偦偟偰彨棃偺暉巸惌嶔偑敪揥偡傋偒昁梫側榞慻傒偵娭傢傞僾儔僌儅僥傿僢僋側巚憐揑廂澥偵帄傞傑偱乿僐儞僙儞僒僗偑懚嵼偟偨偲榑偠丄僕僃僼儕乕偺傛偆側愴帪楢棫撪妕帪偵偍偗傞暉巸惌嶔媍榑偺夁彫昡壙傪娦傔偰偄傞丅偨偩偟丄摨帪偵丄怴偟偄暉巸惌嶔偵懳偡傞惌搣儗儀儖偱偺僀僨僆儘僊乕揑憡堘丄姱椈儗儀儖偱偺働僀儞僘庡媊揑惌嶔亅摿偵屬梡惌嶔亅傊偺媈擮側偳丄怺崗側晄嫤榓壒偑撪曪偝傟偰偄偨揰傕巜揈偟偰偄傞(56)丅

丂丂堦曽丄僈乕僫乕=働儕乕偺傛偆偵丄偙偆偟偨僐儞僙儞僒僗偵娭偡傞尩枾側帪婜嬫暘偦偺傕偺偵堄媊傪彞偊偰偄傞榑幰傕偄傞丅斵傜偵傛傟偽丄僐儞僙儞僒僗偺婲尮偼堦嬨悽婭偵傑偱偝偐偺傏傞偙偲偑偱偒傞偟丄偄偔偮偐偺弌棃帠偵傛偭偰僐儞僙儞僒僗偼宍惉偝傟偰偄偔偲庡挘偟偰偄傞丅斵傜偺偄偆弌棃帠偲偼丄傾僩儕乕惌尃丄僩乕儕乕丒僷僞乕僫儕僘儉(僨傿僘儗僀儕埲棃偺乽堦偮偺崙柉乿偺揱摑)丄僯儏乕丒儕儀儔儕僘儉(暉巸崙壠偺婎慴傪嶌偭偨堦嬨堦乑擭慜屻偺帺桼搣巚憐)丄愴娫婜丄戞擇師戝愴偱偁傞丅偮傑傝丄僐儞僙儞僒僗偼偙傟傜偺弌棃帠偵傛偭偰彊乆偵嶌傜傟偰偄偔偲偄偄丄傾僩儕乕惌尃婜偺傒偵偦偺巒傑傝傪媮傔傞堄尒傪斸敾偟偰偄傞(57)丅

丂丂偙偆偟偨愴帪楢棫撪妕偵偍偗傞僐儞僙儞僒僗偺桳柍傗丄僐儞僙儞僒僗偑偄偮巒傑偭偨偺偐偲偄偆栤戣偵娭偟偰偼丄懠偵傕偄偔偮偐偺堄尒偑偁傞丅椺偊偽丄僕僃儞僉儞僗偺堄尒偼丄偦偺僐儞僙儞僒僗傪堦帪揑側傕偺偲偟偰尒偨揰偱丄摿挜揑偱偁傞丅斵偺庡挘偵傛傟偽丄僐儞僙儞僒僗偼愴帪拞偵宍惉偝傟偨偑丄愴屻捈屻傑偱懕偄偨偩偗偱偁傝丄偦偺屻屲乑擭戙偵擖傞偲傕偼傗僐儞僙儞僒僗偲偼偄偊側偄忬懺偵側偭偨偲偟偰偄傞丅僕僃僼儕乕偑愴帪拞偐傜愴屻捈屻偵偐偗偰僐儞僙儞僒僗偺懚嵼偵娭偟偰斲掕揑偱丄堦嬨屲乑擭戙埲屻偺帪婜偵愴屻僐儞僙儞僒僗偺壜擻惈偵娭偟偰摨堄偟偰偒偨偺偲偼丄懳徠揑偱偁傞丅僕僃儞僉儞僗偵傛傟偽丄乽愴帪僐儞僙儞僒僗偺偄偔偮偐偼亅偦偺掱搙偵偼屩挘偑偁傞偲傕偄偊傞偑亅丄捈愙偺愴屻傑偱懕偔偑丄挿偔偼懕偐側偐偭偨乿偲偄偆丅偦偟偰丄堦嬨巐屲擭憤慖嫇偱偼楯摥搣傪巟帩偟偰偄偨儈僪儖僋儔僗偑丄屲乑擭戙偵偼曐庣搣巟帩偵暅婣偡傞側偳偟偰丄奒媺惌帯偑暅妶偡傞偲偄偆丅偝傜偵丄偦偺屻傕丄姰慡屬梡傗崌廜崙偲偺奜岎揑嬞枾偝偺堐帩側偳丄惌嶔揑偵堦抳偡傞嬊柺偑懚嵼偼偡傞偑丄偦偆偟偨傕偺偼夞傝偺忣惃偐傜偺昁慠揑側慖戰巿偱偁傝丄媡偵偮偹偵曐庣丒楯摥椉搣撪晹偵斀懳攈傪書偊偰偄偨揰偱丄乽愴屻僐儞僙儞僒僗偼丄戝偟偨僐儞僙儞僒僗偱偼側偄乿偲弎傋傜傟偰偄傞丅偦偟偰丄嵟廔揑偵偼丄偦偆偟偨傕偺偼乽僐儞僙儞僒僗偲偄偆傛傝偼丄愴帪拞偺抁婜娫偺娫偺惌搣惌帯偺掆巭偐傜惗傑傟偨愴屻寛拝

postwar settlement 偱偁傞乿偲弎傋偰偄傞(58)丅

丂丂傑偨丄僠儍乕儖僘丒僂僃僽僗僞乕偼丄愴屻塸崙惌帯偺拞偱愊嬌揑偵昡壙偝傟偮偯偗偰偒偨NHS偵娭偟偰傕丄僐儞僙儞僒僗偵娭傢偭偰榑偠傞丅斵偵傛傟偽丄堛椕嬈奅傗堛幰丄姱椈慻怐丄偦偟偰楯摥搣偺嬞挘娭學偺拞偱惗傑傟偰偒偨NHS傪丄弮悎側僐儞僙儞僒僗偺嶻暔偲偟偰昤偄偰偒偨偨傔丄扨偵楌巎揑彇弎偲偟偰岆偭偨偩偗偱側偔丄摉帪偐傜偡偱偵撪嵼偟偰偄偨條乆側栤戣揰偑恀寱偵庢傝慻傑傟傞偙偲側偔丄側偍偞傝偵偝傟偰偒偨偲榑偠偰偄傞(59)丅

丂丂偙偺僐儞僙儞僒僗偑偄偮巒傑傞偺偐偲偄偆媍榑偵偼丄偦偺懠偵傕偄偔偮偐僶儕僄乕僔儑儞偑偁傞丅椺偊偽丄儅乕僂傿僢僋偼堦嬨巐屲擭偐傜堦嬨屲榋擭偺婜娫偺娫偺傒懚嵼偟偨偲弎傋偰偄傞偟丄(60)僋儘乕傾儉嫧偼丄堦嬨屲乑擭戙偺敿偽偐傜巒傑傞偲尵媦偟丄(61)傑偨丄儈儞僉儞偼丄堦嬨巐幍擭偐傜巒傑傞偲偟偰偄傞(62)丅僒儈僄儖丒價傾偼丄堦嬨屲乑擭戙偐傜榋乑擭戙偺娫偵僐儞僙儞僒僗偼懚嵼偟偨偲弎傋偰偄傞(63)丅

丂丂偟偐偟丄愴屻塸崙惌帯偵壗傜偐偺宍偱丄僐儞僙儞僒僗偑懚嵼偟偨偲偄偆榑幰偺娫偱偼丄彮側偔偲傕愴屻偺傾僩儕乕楯摥搣惌尃婜偵僐儞僙儞僒僗偑妋棫偟偨偲偄偆尒曽偑戝惃偱偁傞偲偄偭偰傛偄丅偦偺揰偱偼丄僨價僢僪丒僟僢僩儞偑尵偆傛偆偵丄乽嵟傕埨慡側寢榑偼丄偍偦傜偔僐儞僙儞僒僗偼堦嬨巐屲擭偵偼廫暘偵宍惉偝傟側偐偭偨偑丄偦偺崻偭偙偼偟偭偐傝偲怉偊傜傟偰偄偨(64)乿偲尵偊傛偆丅

丂丂嵟屻偵丄儅乕僥傿儞丒儂乕儉僘偺愴屻僐儞僙儞僒僗偺巒傑傝偵娭偡傞丄儐僯乕僋側尒曽偑偁傞偺偱徯夘偟偰偍偔丅斵偵傛傟偽丄乽愴屻僐儞僙儞僒僗偼丄庡偲偟偰偦偺柤慜偵偍偄偰偼丄堦嬨巐屲擭偐傜堦嬨幍擇擭傑偱懚嵼偟偨偑丄偦偺榑棟揑婣寢亅攋柵揑側寢壥亅傑偱捛媮偟偨偺偼丄堦嬨幍擇擭偐傜堦嬨幍榋擭偺IMF婋婡偺帪偱偁偭偨(65)乿丅偮傑傝丄愴屻僐儞僙儞僒僗偑幚幙揑偵巒傑偭偨偺偼丄堦嬨幍擇擭偺僸乕僗偺U僞乕儞偺帪偐傜偱偁傞偲偄偆偺偱偁傞丅斵偼丄愴屻僐儞僙儞僒僗偲偟偰丄暉巸崙壠丄楯摥慻崌尃椡偺憹戝丄崙桳壔丄姰慡屬梡偺捛媦丄巗応宱嵪斸敾傪偁偘偰偄傞偑丄偦傟傜屲偮偺梫慺偑慡柺揑偵捛媦偝傟傞偺偼丄U僞乕儞埲屻偺僸乕僗惌尃壓偵偍偄偰偱偁傝丄偦傟偼斵偑攋柵揑寢壥偲弎傋偰偄傞偙偲偐傜暘偐傞傛偆偵丄旕忢偵斲掕揑側昡壙傪傕偮傕偺偱偁偭偨丅偦偟偨傑偨丄斵偼丄偦偺斲掕揑塭嬁偼僉儍儔僴儞惌尃傗僒僢僠儍乕惌尃偵傑偱旜傪堷偔偲偟偰偄傞丅偪側傒偵丄斵偺偙偺庡挘偼丄僸乕僗偙偦楯摥搣埲忋偵僐儞僙儞僒僗偺庣岇幰偱偁傞偲偡傞揰偱丄嬌傔偰旂擏偵枮偪偰偄傞揰傪拲堄偟偰偍偔昁梫偑偁傞(66)丅

丂戞巐愡丂丂愴屻僐儞僙儞僒僗亅偄偮廔傢傞偺偐丅

丂丂愴屻僐儞僙儞僒僗偑偄偮廔傢傞偺偐偵偮偄偰偼丄偦偺巒傑傝偺帪婜偲斾傋傞側傜偽丄偦偆柧妋側榑憟偼懚嵼偟偰偄側偄丅傓偟傠丄偦傟偑廔傢傞偺偐偳偆偐偵娭偟偰懡偔偺媍榑偑廤拞偟偰偄傞丅偙偙偱偼丄僐儞僙儞僒僗偺廔鄟傪庡挘偡傞媍榑偐傜徯夘偟偰偄偔丅

丂丂僐儞僙儞僒僗偺廔鄟傪庡挘偡傞媍榑偺傎偲傫偳偼丄堦嬨幍嬨擭偺僒僢僠儍乕曐庣搣惌尃偺抋惗傑偱偵偼僐儞僙儞僒僗偑廔鄟偟偨偲榑偠偰偄傞丅傑偨丄傕偪傠傫丄堦嬨幍乑擭戙埲慜偵愴屻僐儞僙儞僒僗偺廔鄟傪巜揈偡傞堄尒傕彮悢偱偁傞偑丄懚嵼偟偰偄傞丅椺偊偽丄愭弎偺僕僃儞僉儞僗傗價傾偺媍榑偑丄偦偆偱偁傞丅

丂丂偙偙偱偼丄傑偢丄嬤擭偺媍榑偵戝偒側塭嬁傪梌偊偨僇僶僫乕=儌儕僗偺媍榑傪徯夘偟偰偄偔偙偲偐傜巒傔偨偄丅

丂丂僇僶僫乕=儌儕僗偺庡挘偵傛傟偽丄愴屻僐儞僙儞僒僗偼堦嬨幍乑擭戙偺敿偽偐傜曵夡夁掱偵擖傝丄堦嬨幍嬨擭偺僒僢僠儍乕曐庣搣惌尃偺抋惗傪帩偭偰嵟廔揑偵曵夡偟偨偲偝傟偰偄傞丅偦偟偰丄偦偺曵夡偺嵺偵丄斵傜偑廳帇偟偨曄悢偑乽巚憐丄娐嫬丄屄恖乿偱偁傞丅偙傟傜嶰偮偺曄悢偺憡屳嶌梡偵傛偭偰丄僐儞僙儞僒僗偺廔鄟偲偄偆曄壔偑婲偙傞偲偝傟偰偄傞丅

丂丂巚憐偲偄偆揰偱偼丄傑偢僇僶僫乕=儌儕僗偑巜揈偟偰偄傞偲偙傠偼丄曐庣搣丒楯摥搣偲傕偵丄廬棃偺愴屻僐儞僙儞僒僗偺彅梫慺偐傜偺棧斀偑尒傜傟偰偄偔偙偲傪偁偘偰偄傞丅偮傑傝丄乽尠挊偱偁傞偺偼丄僒僢僠儍乕儕僘儉偵寢傃晅偗傜傟偰偒偨懡偔偺壙抣傗惌嶔偑丄偄偐偵丄偡偱偵楯摥搣惌尃偵偍偗傞僉乕揑側恖暔偵偵傛偭偰庴偗擖傟傜傟偰偒偨偐偱偁偭偨乿偲巜揈偟偰偄傞偙偲偱偁傞丅儅僱僞儕僘儉偼丄偡偱偵堦嬨幍榋擭偺僨僯僗丒僸乕儕乕憼憡偵傛偭偰嵦梡偝傟偰偄傞偟丄摨偠擭偵巟弌偺嶍尭傗僽儕僥傿僢僔儏丒儁僩儘乕儕傾儉偺柉塩壔側偳偑懪偪弌偝傟偰偄傞偙偲偑巜揈偝傟偰偄傞丅傑偨丄岞塩廧戭偺攧媝傕丄僉儍儔僴儞偺惌嶔偺拞偵懚嵼偟偰偄偨偲巜揈偡傞丅偮傑傝丄乽愴屻僐儞僙儞僒僗偺廳梫側摿挜偑丄楯摥搣偺巚憐偺懡偔偼偡偱偵堦嬨屲乑擭傑偱偵曐庣搣偵媧廂偝傟偰偄偨偙偲偱偁傞側傜丄摨條偺偙偲偼丄僒僢僠儍乕揑側巚憐偺楯摥搣惌尃偵傛傞媧廂偵偮偄偰傕尵偄摼傞乿偺偱偁傞丅斵傜偵傛傟偽丄偙偆偟偨巚憐偼偦傟帺懱帺偢偲戜摢偟偰偒偨偺偱偼側偔丄偦傟傑偱偺僔儞僋僞儞僋偺妶摦傗丄僴僀僄僋傗僼儕乕僪儅儞丄偦偟偰僉乕僗丒僕儑僛僼側偳偺塸崙撪奜偺孹岦偺斀塮偱偁傞偲偟偰偄傞丅

丂丂偦偟偰丄偙偆偟偨巚憐揑側曄壔偲偲傕偵丄廳梫偱偁傞偲巜揈偝傟偰偄傞娐嫬偲偼丄乽屆偄僐儞僙儞僒僗偑偆傑偔婡擻偟偰偄側偐偭偨偲偄偆帠幚乿偱偁傞丅偙偙偱巜揈偝傟偰偄傞帠幚偲偼丄堦嬨幍嬨擭偺乭晄枮偺搤乭埲棃丄楯摥慻崌傊偺尪柵傗偦偺夁忚側嫮偝傊偺斸敾偑嫮傑偭偰偒偨偙偲傗丄崅偄幐嬈傗崅僀儞僼儗偵傛傞偄傢備傞乭僗僞僢僌僼儗乕僔儑儞乭偺揥奐偱偁傞丅偦傟傜偼丄僆僀儖僔儑僢僋側偳偺崙嵺揑梫場偲傕偁偄傑偭偰丄塸崙宱嵪偵怺崗側塭嬁傪梌偊丄偦傟傜傪捠偠偰丄働僀儞僘庡媊揑宱嵪惌嶔慡斒傊偺媈擮偑怺傑偭偨偙偲偑巜揈偝傟偰偄傞丅

丂丂屄恖偺梫場偲偟偰偼丄僒僢僠儍乕丄僉乕僗丒僕儑僛僼丄僩僯乕丒儀儞偺嶰恖偑尵媦偝傟偰偄傞丅偙偺偆偪丄曐庣搣偵偍偗傞僒僢僠儍乕偲僉乕僗丒僕儑僛僼丄楯摥搣偵偍偗傞僩僯乕丒儀儞丄椉幰偲傕丄椉搣撪偺乭僄僗僞僽儕僢僔儏儊儞僩乭偱偼側偔丄偦偆偄偆椉幰偑僐儞僙儞僒僗傪攋夡偟傛偆偲偟偨偙偲傪巜揈偟偰偄傞丅斵傜偺尵梩傪庁傝傞側傜丄乽儀儞巵偲楯摥搣嵍攈偼丄僉乕僗丒僕儑僛僼巵偲僒僢僠儍乕晇恖偵摨堄偟偰偄傞丅僐儞僙儞僒僗偑幐攕偟偨偲偄偆揰偱乿偲偄偆偺偱偁傞(67)丅

丂丂偙偆偟偨嶰曄悢偺憡屳嶌梡偵傛偭偰丄堦嬨幍嬨擭偺僒僢僠儍乕惌尃傑偱偵愴屻僐儞僙儞僒僗偑廔鄟偟偨偲偄偆偺偑丄僇僶僫乕=儌儕僗偺庡挘偱偁傞丅偟偐偟堦曽偱丄斵傜偼丄僒僢僠儍乕偐傜儊乕僕儍乕丄偦偟偰楯摥搣僽儗傾惌尃偵偄偨傞夁掱偵偮偄偰偺昡壙偵娭偟偰偼丄怲廳偱偁傞丅偮傑傝丄偦傟偑怴偟偄僐儞僙儞僒僗偱偁傞偲偄偆偙偲偼尵偭偰偄側偄偺偱偁傞丅

丂丂偦傟偑傛偔昞傟偰偄傞偺偑丄斵傜偺僽儗傾楯摥搣惌尃偵懳偡傞昡壙偱偁傞丅慜曐庣搣惌尃偲偺婔懡偺惌嶔揑椶帡惈偑巜揈偝傟偰偄傞僽儗傾惌尃傕丄斵傜偵傛傟偽丄愴屻僐儞僙儞僒僗偺斖醗偵偼懏偟偰偄側偄偺偱偁傞丅堦嬨嬨敧擭偵僇僶僫乕偑彂偄偨偲偙傠偵傛傞偲丄師偺傛偆偵丄僽儗傾惌尃偲慜曐庣搣惌尃偲偺惌嶔揑椶帡偼丄僐儞僙儞僒僗偱偼側偔丄扨側傞乽廂澥乿偲偟偰偲傜偊傜傟偰偄傞丅

丂丂乽僯儏乕丒儗僀僶乕偼崱丄強摼惻偺尰嵼偺棪偲丄僀儞僼儗梷惂偺偨傔偵僞僼側栚昗偵愝掕偝傟偨岞揑巟弌偺尰嵼偺儗儀儖亅椉幰偼偲傕偵崙柉強摼偺拞偺僔僃傾偲偟偰偼丄戝晹暘偺儓乕儘僢僷彅崙傛傝掅偄儗儀儖偵偁傞亅傪庴偗擖傟丄岞揑嵚柋傪尭傜偡偙偲傪栺懇偟偰偄傞丅傑偨丄戝晹暘偺楯摥慻崌夵妚偲丄柉塩壔慬抲慡斒丄偦偟偰暉巸偵懳偡傞傛傝慖戰揑側傾僾儘乕僠傪庴偗擖傟偰偍傝丄偦傟傜偼丄恖乆傪巇帠偵栠偟丄僒乕價僗傪傛傝巹揑側嫙媼偵埶嫆偟偨傕偺偵偡傞偙偲傪堄恾偟偰偄傞丅偨偲偊偽丄崅摍嫵堢偵偍偗傞庼嬈椏柍椏壔偺廔鄟側偳偑偦偺椺偱偁傞丅楯摥搣偼丄岞揑強桳傪幪偰偨偩偗偱側偔丄惻偺僔僗僥儉傪捠偠偰偺強摼嵞攝暘傪傕幪偰偨傛偆偱偁偭偨丅懡偔偺惌嶔偵偍偄偰丄偐側傝偺廂澥偑偁偭偨偺偱偁傞丅(68)乿

丂丂偙偺傛偆偵丄僇僶僫乕偨偪偑僽儗傾惌尃傪愴屻僐儞僙儞僒僗偺榞撪偵擖傟傞偙偲偵怲廳偵側傞偺偼丄偍偦傜偔斵傜偑偙傟傑偱偺挊嶌偵偍偄偰丄愴屻僐儞僙儞僒僗傪働僀儞僘庡媊揑暉巸崙壠偲偦傟偵娭傢傞惌嶔偲摨堦帇偟偰偒偨偨傔偱偁傠偆丅傑偨丄僇僶僫乕偼丄斵偺暿偺挊嶌偺拞偱偼丄僐儞僙儞僒僗偑嵞傃尰傟偨偲榑偠傞偨傔偵偼丄楯摥搣惌尃慡懱傪昡壙偟偰偐傜偱側偄偲杮摉偵敾抐偱偒側偄偱偁傠偆偲弎傋偰偄傞(69)丅

丂丂幍乑擭戙偵愴屻僐儞僙儞僒僗偑廔鄟偟偨偲偄偆媍榑偱丄報徾揑側庡挘傪揥奐偟偰偄傞偺偑丄僨價僢僪丒儅乕僇儞僪偱偁傞丅斵偼丄晄惓妋側昞尰偱偁傞偲偟側偑傜傕丄愴屻僐儞僙儞僒僗偺懚嵼帺懱偼峬掕偡傞偟丄偦偺撪梕偼丄働僀儞僘庡媊偲儀償傽儕僢僕傪婎揰偲尒偰偄傞揰偱僇僶僫乕=儌儕僗偵嬤偄丅偨偩斵偺庡挘偱嫽枴怺偄偺偼丄僐儞僙儞僒僗曵夡偺尨場榑偱偁傞丅

丂丂斵偵傛傟偽丄僐儞僙儞僒僗偺宱嵪棟榑偼丄働僀儞僘庡媊揑側僐儗僋僥傿償傿僘儉偱偁偭偨偺偵丄偦偺惌帯偲椣棟偼屄恖庡媊揑偱偁偭偨偲偙傠偑庛揰偱偁偭偨偲偟偰偄傞丅愴帪婜偐傜愴屻捈屻偵偐偗偰偺僐儞僙儞僒僗偺惉棫婜偵丄偦偺揘妛偑宍惉偝傟側偐偭偨偑偨傔偵丄偦偺屻丄夣妝庡媊揑屄恖庡媊偑枲墑偟偰偄偭偰偟傑偆偙偲偵側傞丅偦傟偵傛偭偰丄楯慻傕屄恖傕帺傜偺偙偲偺傒傪徣傒傞傛偆偵側傝丄楯摥塣摦帺恎傕偦偆偟偨揘妛側偒忬懺偵娮傞偲榑偠傞丅偮傑傝丄幮夛慡懱傗宱嵪慡懱傪峫偊偢偵丄怑応偵偍偗傞捓嬥抣忋偘偵绨恑偟丄傑偭偨偔梷惂偑岠偐側偔側偭偨忬懺偺偙偲傪巜揈偟偰偄傞偺偱偁傞丅偦偺寢壥丄楯摥搣傗曐庣搣壐寬攈偺惌帯壠傕丄暉巸崙壠傪梚岇偡傞偵傕丄揘妛側偒杊塹愴偵側偭偰偟傑偆偲儅乕僇儞僪偼弎傋傞丅偦偟偰丄偦偆偄偆夣妝揑屄恖庡媊偑枲墑偟丄暉巸崙壠偑揘妛傪幐偭偰偄傞偲偙傠偵丄屄恖庡媊傪杮椞偵偡傞僯儏乕丒儔僀僩偑戜摢偟丄僒僢僠儍乕惌尃偺搊応傪嫋偡偙偲偵側傞偲弎傋偰偄傞(70)丅

丂丂杮榑暥偺朻摢偱丄僊儍儞僽儖偑僒僢僠儍乕惌尃埲屻偺揥奐偺拞偵丄怴偟偄僐儞僙儞僒僗偺壜擻惈傪帵嵈偟偰偄傞偙偲傪徯夘偟偨偑丄堦曽偱傛傝摜傒崬傫偱丄怴偟偄僐儞僙儞僒僗偺揥奐傪愢偔榑幰傕偄傞丅偦偆偄偆榑幰偺婔恖偐傪丄偙偙偱徯夘偡傞丅

丂丂偦偺嵟弶偼丄愭弎偺僟僢僩儞偱偁傞丅僟僢僩儞偼丄僒僢僠儍乕惌尃偐傜儊乕僕儍乕惌尃傊偺揥奐傪丄怴偟偄僐儞僙儞僒僗偺揥奐偲偟偰愢偄偰偄傞丅斵偵傛傟偽丄愴屻僐儞僙儞僒僗偼丄堦嬨幍乑擭偐傜堦嬨幍嬨擭偺廬棃偺僐儞僙儞僒僗偺摦梙婜傪宱偰丄僒僢僠儍乕惌尃婜傑偱偵堦扷偼曵夡偡傞偲榑偠偰偄傞丅偦偟偰丄偦偆偟偨曵夡偺屻丄敧乑擭戙偺曐庣丒楯摥椉搣偺懳棫揑帪婜傪宱偰丄乽堦嬨嬨乑擭戙偺惌帯傪怴偟偄僐儞僙儞僒僗偑宍嶌偭偰偄傞乿偲榑偠偰偄傞丅偝傜偵丄斵偼丄乽彮側偔偲傕丄偦偺怴偟偄僐儞僙儞僒僗偼丄戞堦偺傕偺傛傝傕傛傝嬞枾偱偁傞偲丄榑偠傞偙偲偑偱偒傞乿偲弎傋偰偄傞丅僟僢僩儞偵傛傞偲丄戞堦偺僐儞僙儞僒僗偼曐庣丒楯摥椉搣偺娫偵丄崻杮揑側棟擮偺懳棫傪撪曪偟偰偄偨偑丄偙偺嬨乑擭戙偺戞擇偺僐儞僙儞僒僗偼丄偦偆偟偨懳棫傪斾妑揑撪曪偟偰偍傜偢丄偼傞偐偵埨掕揑偱偁傞偲偄偆(71)丅

丂丂偝傜偵丄嬨幍擭埲屻偺僽儗傾楯摥搣惌尃傪傔偖偭偰偼丄柧妋偵偦傟傪愴屻僐儞僙儞僒僗偺拞偵埵抲晅偗傛偆偲偡傞媍榑偑偄偔偮偐弌偰偒偰偄傞丅僽儗傾惌尃偵娭偟偰偼丄憤慖嫇埲慜偐傜儊乕僕儍乕丒僒僢僠儍乕慜曐庣搣惌尃偲偺惌嶔揑椶帡偑巜揈偝傟偰偄傞偟丄傑偨栰搣曐庣搣偲偺娫偱傕丄扨堦捠壿傊偺懳墳埲奜偺晹暘偱偼婎杮惌嶔偺偐側傝偺晹暘偱嫟捠惈偑偁傞偙偲偑偡偱偵巜揈偝傟偰偒偨(72)丅偙傟傜偺媍榑偺摿挜偼丄偦偆偟偨僽儗傾惌尃傊偺昡壙傪庴偗偰丄僽儗傾惌尃偵偍偄偰僒僢僠儍乕惌尃埲慜傑偱偺屆偄僐儞僙儞僒僗偑怴偟偄僐儞僙儞僒僗偵揮姺偟偨偲偄偆揰偱嫟捠偟偰偄傞丅

丂丂傑偢丄僈乕僫乕=働儕乕偼丄僒僢僠儍乕惌尃偵傛偭偰偦傟傑偱偺屆偄僐儞僙儞僒僗偑曵夡偟偨屻丄偦偺壓偱怴偟偄僐儞僙儞僒僗偺宍惉偑恑傒偮偮偁偭偨偲榑偠傞丅僒僢僠儍乕惌尃壓偵偍偗傞楯摥搣偼丄敧嶰擭憤慖嫇偱偺戝攕埲屻抐懕揑偵塃傛傝偵婳摴廋惓傪寁偭偨偑丄偦偺堦曽偱僒僢僠儍乕曐庣搣傕丄幚嵺偵偼岞揑巟弌偺嶍尭傪廫暘偵幚峴偱偒側偄側偳丄幚嵺忋偼偦偺庡挘偲偼棤暊偵嵍曽岦傊偲婳摴廋惓偝傟偮偮偁偭偨丄偲弎傋傞丅偦偟偰丄偦傟傪庴偗宲偄偩儊乕僕儍乕惌尃傕丄摨條偺楬慄傪摜廝偟丄寢嬊丄乽億僗僩丒僒僢僠儍儔僀僩偼丄偁傞堄枴偱偼丄娫堘偄側偔堦嬨嬨擇擭傑偱偵尰傟偨僐儞僙儞僒僗傪彇弎偟偰偄偔忋偱丄堦偮偺惓偟偄曽朄偺傛偆偵巚傢傟傞丅偦傟偼丄僒僢僠儍儕僘儉偺恖婥偺偁傞梫慺(掅僀儞僼儗丄斾妑揑掅偄捈愙惻丄峀偄壠偲姅幃強桳丄宱嵪偵偍偗傞岞揑強桳偺梷惂)偲丄幮夛柉庡庡媊偵偍偄偰枹偩側偍恖婥偺偁傞摿挜(崙壠偵傛傞堛椕丒暉巸僒乕價僗偺奼戝丄斾妑揑崅偄儗儀儖偺岞揑巟弌)傪梈崌偝偣偨傕偺偱偁傞乿偲榑偠傞(73)丅

丂丂偦偟偰丄堦嬨嬨敧擭偺挊嶌偱偼丄僽儗傾惌尃偵偍偄偰偼丄塸崙惌帯偑屲乑擭戙偲摨條丄嵞傃僐儞僙儞僒僗偺弶婜偵栠偭偨偲偄偆堄枴偱丄乽怳傝弌偟偵傕偳偭偨乿偲弎傋丄偦偺怴偟偄僐儞僙儞僒僗傪乽幮夛揑巗応僐儞僙儞僒僗乿偲屇傇偙偲偑偱偒傞偲庡挘偟偰偄傞丅斵傜偵傛傟偽丄偦偺怴偟偄僐儞僙儞僒僗偼丄屄恖揑帺桼偺庴梕丄巗応幚慔偲徚旓幰慖戰偺庴梕丄巹婇嬈惛恄巙岦偺崿崌宱嵪偺庴梕丄屄恖廳帇偺楯摥慻崌偺庴梕丄岞揑僒乕價僗偵偍偗傞徚旓幰慖戰偲岠棪惈偺庴梕丄EU摑崌偲宱嵪偺崙嵺壔偵傛傞惌嶔揑惂尷偺庴梕丄敧乑擭戙偵幐傢傟偨幮夛揑楢懷偺嵞惗偺庴梕偲偄偆幍偮偺庴梕偵傛偭偰摿挜晅偗傜傟傞偲偟偰偄傞丅傑偨丄偙偺怴偟偄僐儞僙儞僒僗偵娭偟偰偼丄嬨幍擭憤慖嫇偵偍偗傞曐庣搣丒楯摥搣偺儅僯僼僃僗僩傪斾妑偟偰傒偨偲偙傠丄僟僢僩儞偲摨條偵丄屲乑擭戙傛傝傕偝傜偵僐儞僙儞僒僗偺搙崌偄偼崅傑偭偰偄傞偲傕弎傋偰偄傞(74)丅

丂丂傑偨丄僐儕儞丒僋儔僂僠偼丄乽悽奅揑偵傕偭偲傕怴帺桼庡媊揑側惌晎偺傕偭偲傕寑揑側攋柵偑丄怴帺桼庡媊揑側僐儞僙儞僒僗偺摓棃傪崘偘偨乿偲丄儊乕僕儍乕曐庣搣惌尃偐傜僽儗傾楯摥搣惌尃傊偺堏峴傪昡偟偨偩偗偱側偔丄乽怴偟偄惌帯偺嫬奅慄偼丄擇乑悽婭偺偼偠傔偐傜撻愼傒偺怺偄偟傞偟偵傛偭偰巇愗傜傟偰偄偨丄偡側傢偪丄僐儞僙儞僒僗偺僗儁僋僩儖偼丄塃偵偍偗傞僫僔儑僫儕僗僩怴帺桼庡媊偐傜丄嵍偵偍偗傞幮夛揑怴帺桼庡媊傊偲堏峴偟偨偺偱偁傞乿偲丄偙偺惌尃岎戙傪愴屻巎偺戝偒側棳傟偺拞偱攃埇偟傛偆偲偟偰偄傞(75)丅

丂丂偝傜偵丄僐儕儞丒僿僀偼丄偙偺僽儗傾楯摥搣惌尃傪丄愴屻偺僐儞僙儞僒僗傪妋棫偟偨偲尵傢傟傞僠儍乕僠儖曐庣搣惌尃(堦嬨屲堦乕屲屲擭)偵側偧傜偊丄傑偨丄儊乕僕儍乕偐傜僽儗傾傊偺惌嶔揑宲懕傪丄僶僩儔乕偐傜僎僀僢働儖傊偺惌嶔揑宲懕偵側偧傜偊偰丄乽僽儗乕僕儍乕儕僘儉乿偲偄偆尵梩傑偱嶌傝弌偟偰偄傞(76)丅

丂丂僽儗傾惌尃傪僐儞僙儞僒僗偺拞偵埵抲晅偗傛偆偲偡傞偙傟傜偺庡挘偼丄僒僢僠儍乕惌尃婜傪堦偮偺嬫愗傝偲尒傞揰偱偼丄僇僶僫乕=儌儕僗偲摨偠庡挘偱偁傞偑丄僐儞僙儞僒僗偑偁傞堄枴偱偼曄摦偟偮偮傕僽儗傾惌尃婜偵傑偱懕偄偰偄傞偲偄偆揰偱偼丄儉乕價儞僌丒僐儞僙儞僒僗偲偄偆僥乕僛傪曗嫮偟偰偄傞偲傕尵偊傛偆丅

丂丂偟偐偟堦曽丄儉乕價儞僌丒僐儞僙儞僒僗偺庡彞幰偱偁傞儘乕僘偼丄愴屻偺僐儞僙儞僒僗偼堦搙傕廔鄟偣偢偵懕偄偰偄傞偲偄偆丅斵偼丄愴屻傪捠偠偰僐儞僙儞僒僗偺幉揰偑摦偔偙偲偼擣傔傞偑丄偦偺僐儞僙儞僒僗偑抐愨偡傞偙偲偼擣傔偰偄側偄丅

丂丂嬶懱揑偵尒偰偄偔偲丄傑偢丄儗僩儕僢僋偲尰幚揑懺搙偺暘棧傪擣傔傞儘乕僘偵偲偭偰偼丄僒僢僠儍乕偺偄傢備傞乽妋怣偺惌帯乿傕丄扨側傞儗僩儕僢僋偩偗偱偁傝丄尰幚偺惌嶔偵偍偄偰偼丄僐儞僙儞僒僗偑娧偐傟偰偄傞偲棟夝偝傟偰偄傞丅堦嬨敧嶰擭憤慖嫇慜偵丄僒僢僠儍乕偑NHS偺惉壥傗擭嬥惌嶔偺惉壥(僒僢僠儍儔僀僩側崻杮揑側棟擮偵偼斀偡傞)傕丄慖嫇愴偺拞偱嫮挷偣傛偲柦偠偨偙偲偵懳偟偰丄儘乕僘偼師偺傛偆偵昡壙偡傞丅

丂丂乽斵彈偺妋怣偐傜偼堦娧偟偰偄傞偑丄桳尃幰偵偼恖婥偺側偄僼儕乕}乕働僢僩偺儗僩儕僢僋傪嵞傃庡挘偡傞偐丄桳尃幰偵恖婥偑偁傝丄曐庣搣惌晎偺巟弌偱巟偊傜傟偰偄傞暉巸崙壠偺僾儘僌儔儉傪梚岇偡傞偐偺慖戰偵捈柺偟偨偲偒丄僒僢僠儍乕偼慖嫇忋偺僐儞僙儞僒僗傪巟帩偟偨(77)乿丅

丂丂偝傜偵丄僐儞僙儞僒僗偺撪梕偱偼側偔丄堎側傞惌搣偑扴摉偟偨奺乆偺惌尃娫偱惌嶔揑楢懕惈偑偁偭偨偲偄偆宍幃揑帠幚偵廳揰傪抲偔儘乕僘偺棟夝偐傜偡傟偽丄僒僢僠儍乕惌尃傕偦傟埲慜偺惌尃偲壗傜曄傢傞偲偙傠偑側偄偲偝傟傞丅偮傑傝丄僐儞僙儞僒僗傪拞抐偝偣傞傎偳偵丄僒僢僠儍乕惌尃偼丄摿暿夵妚揑偱偼側偐偭偨偲榑偠傜傟偰偄傞丅偙偆偟偨娤揰偼丄嬨巐擭偵儘乕僘偑嫟挊偱彂偄偨亀岞嫟惌嶔偵偍偗傞憡懕惈亁Inheritance

in Public Policy 偵偍偄偰丄偲偔偵尠挊偱偁傞丅

丂丂儘乕僘傜偼丄曐庣搣惌尃壓偵偍偄偰堦嬨屲堦擭偐傜堦嬨敧嶰擭傑偱丄楯摥搣偑曐庣搣偺朄埬偵斀懳偟偨偺偼丄偨偭偨擇乑亾偱偁傝丄傑偨丄楯摥搣惌尃壓偵偍偄偰堦嬨巐屲擭偐傜堦嬨幍嬨擭傑偱丄曐庣搣偑楯摥搣惌晎偺朄埬偵斀懳偟偨偺偼丄偨偭偨堦榋亾偱偁傞偙偲傪偁偘丄僒僢僠儍乕惌尃婜偵偄偨傞傑偱椉惌搣偺惌尃偵惌嶔揑側嵎堎偼傎偲傫偳側偄偲嫮挷偟偰偄傞(78)丅

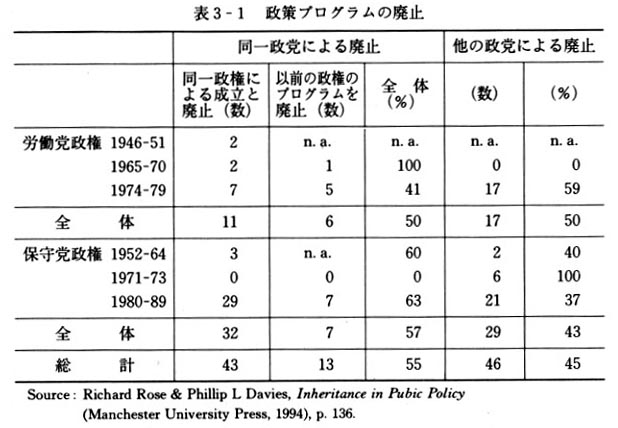

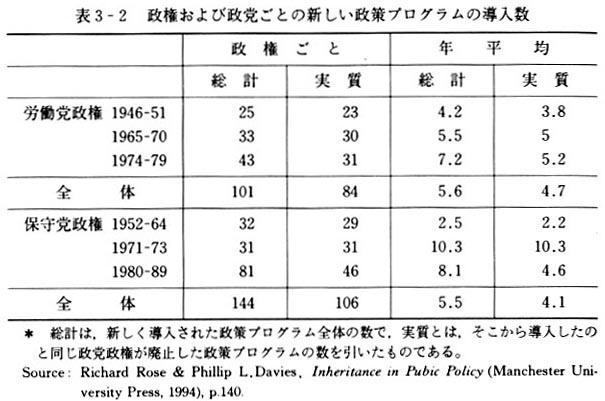

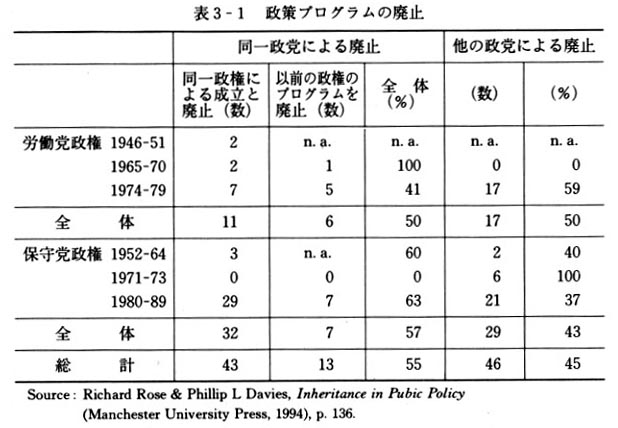

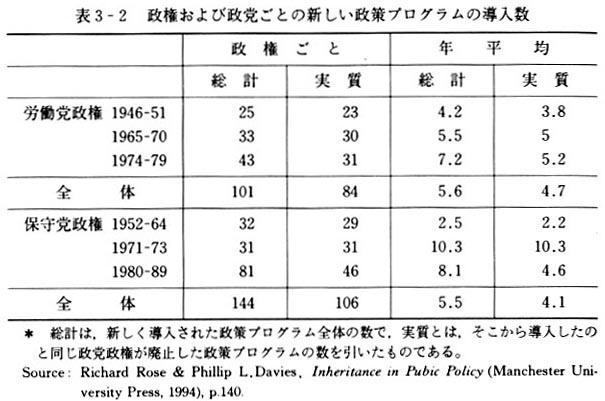

丂丂偝傜偵丄儘乕僘偼丄昞3乕1偺傛偆偵惌搣偑弌偟偨惌嶔僾儘僌儔儉(堦偮偺惌嶔傪幚尰偡傞偨傔偺彅朄埬)偺徚挿傪専摙偡傞偙偲偱丄楯摥搣偺曽偑丄偁傞偄偼曐庣搣偺曽偑傛傝夵妚揑偱偁傞偲偄偆媍榑傪戅偗傛偆偲偟偰偄傞丅昞3乕1偵傛傟偽丄楯摥搣惌尃壓偱傕丄曐庣搣惌尃壓偱傕丄惌嶔僾儘僌儔儉傪廔椆偝偣傞偙偲偵娭偟偰偼丄嵎偑側偄偲寢榑晅偗傜傟偰偄傞丅偮傑傝丄曐庣搣惌尃壓偱傕丄楯摥搣惌尃壓偱傕丄偁傞惌尃搣偑帺搣偺惌嶔僾儘僌儔儉傪廔椆偝偣傞偺偲丄偁傞惌尃搣偑懠搣偺惌嶔僾儘僌儔儉傪廔椆偝偣傞偺偼丄斾棪偲偟偰摨偠偱偁傞偲尵偆偺偱偁傞丅偦偟偰丄偙偙偱偼丄僒僢僠儍乕惌尃婜偺枛婜偵偁偨傞堦嬨敧嬨擭傑偱偑帇栰偵擖傟傜傟偰偄傞偑丄偦偺帪婜傕偦傟埲慜偺帪婜偲摨條偵丄僐儞僙儞僒僗偺榞撪偲偟偰懆偊傜傟偰偄傞丅

丂

丂

丂

丂丂昞3乕2偼丄媡偵怴偟偄惌嶔僾儘僌儔儉偑摫擖偝傟偨働乕僗傪丄曐庣搣惌尃壓偲楯摥搣惌尃壓偱斾妑偟偨傕偺偱偁傞偑丄偙偙偱傕曐庣搣惌尃偵傛傞怴偟偄惌嶔僾儘僌儔儉偺摫擖偲楯摥搣惌尃偵傛傞偦傟偲偱偼丄戝偟偨嵎偑側偄偲寢榑晅偗傜傟偰偄傞丅傕偪傠傫丄僒僢僠儍乕惌尃婜傕娷傔偰偱偁傞(79)丅

丂丂偙偺傛偆偵丄儘乕僘偺庡挘偵偍偄偰偼丄僐儞僙儞僒僗偺偁傝曽偵娭偟偰偼丄僒僢僠儍乕惌尃婜傪堦偮偺帪婜嬫暘偲偟偰偼丄傑偭偨偔峫椂偟偰偄側偄偟丄摿暿偵夵妚揑偱偁偭偨偲傕峫偊傜傟偰偄側偄偺偑摿挜偱偁傞丅斵偵偲偭偰偼丄僐儞僙儞僒僗偼塸崙惌帯偵尒傜傟傞嬌傔偰晛曊揑側傕偺偱偁傝丄偁傞堄枴偱偼丄崌廜崙偵偍偗傞惌帯偲偺傾僫儘僕乕偱峫偊傜傟偰偄傞偲傕偄偊傛偆丅

丂丂偨偩偟丄儘乕僘偺偙偙偱偺専摙偺曽朄偵偼丄庒姳偺媈栤傕偁傞偺偱丄堦尵尵媦偟偰偍偒偨偄丅偙偺揰偵娭偟偰偼丄戞擇復偱巜揈偟偨偙偲偲丄摨條偺栤戣揰偑偁傞丅偲偄偆偺偼丄昞3乕1傗昞3乕2偵偁傞傛偆偵丄悢帤偺忋偐傜尒偰傕丄傗偼傝僒僢僠儍乕惌尃婜偵摿暿偺戝偒側摦偒偑偁偭偨偙偲偑丄斵偺暘愅偵傛偭偰偼傎偲傫偳徣傒傜傟偰偄側偄偐傜偱偁傞丅擇偮偺昞偵偁傞傛偆偵丄惌嶔僾儘僌儔儉偺廔椆偵偮偄偰傕丄怴偟偄惌嶔僾儘僌儔儉偺摫擖偵偮偄偰傕丄僒僢僠儍乕惌尃婜偼柧傜偐偵悢揑側憹壛偑偁傞偺偱偁傞丅椺偊偽丄惌嶔僾儘僌儔儉偺廔椆偵娭偟偰偼丄偨偟偐偵丄僒僢僠儍乕曐庣搣惌尃偑堦曽揑偵楯摥搣惌尃婜偺惌嶔僾儘僌儔儉傪攑巭偟偨偺偱偼側偔丄帺傜嶌傝攑巭偟偨傕偺傕懡偐偭偨偲偄偆偺偼丄帠幚偱偁傞丅偟偨偑偭偰丄僒僢僠儍乕惌尃婜偵偍偗傞丄帺搣偺惌嶔僾儘僌儔儉傪攑巭偟偨棪偲丄懠搣偺惌嶔僾儘僌儔儉傪攑巭偟偨棪偺斾棪偼丄曄傢傜側偄偐傕偟傟側偄丅偟偐偟丄偦偺愨懳悢偺憹壛帺懱偼丄僒僢僠儍乕惌尃婜偵偍偗傞働僀儞僘庡媊揑暉巸崙壠偺摦梙傪丄斀塮偟偰偄傞偺偱偼側偄偱偁傠偆偐丅偦偟偰丄偦偺偙偲偵柍帺妎偱偁傞偑備偊偵丄戞擇復偱巜揈偟偨傛偆偵丄僇僶僫乕=儌儕僗偑僐儞僙儞僒僗偺廔鄟偲偲傜偊偨帪婜偺桳尃幰偺僋儘僗丒儃乕僥傿儞僌傪偲傜偊偰丄桳尃幰儗儀儖偱傕僐儞僙儞僒僗偑偁傞偐偺傛偆側媍榑傪揥奐偡傞偺偱偼側偄偩傠偆偐(偪側傒偵丄儘乕僘帺恎傕僒僢僠儍乕惌尃婜偵偼乽憶乆偟偄惌嶔娐嫬乿偑偁偭偨偙偲偼擣傔偰偄傞偑丄偦傟傪僐儞僙儞僒僗偵偍偗傞幙揑憡堘偲偼偲傜偊偰偄側偄(80))丅

丂丂戞屲愡丂丂彫丂丂丂丂丂丂妵

丂丂偙偙傑偱丄愴屻僐儞僙儞僒僗偵娭偡傞偝傑偞傑側庡挘偵偮偄偰丄徯夘偍傛傃専摙偟偰偒偨丅傕偪傠傫丄偙偙偵徯夘偱偒偨傕偺偑偡傋偰偲偄偆傢偗偱偼側偄偟丄尵媦偟側偐偭偨傕偺傕偁偭偨丅偟偐偟丄偱偒偆傞尷傝懡偔偺暥專偵傢偨偭偰専摙傪峴偄丄庡側傕偺偵娭偟偰偼尵媦偱偒偨偮傕傝偱偁傞丅

丂丂杮復偼丄朻摢偵弎傋偨傛偆偵丄戞巐復埲崀偵偍偗傞愴屻僐儞僙儞僒僗偲惌帯堄幆偺娭學傪暘愅偟偰偄偔忋偱偺梊旛揑嶌嬈偱偁偭偨偑丄堦曽偱丄偙傟傑偱徯夘偟偰偒偨傛偆偵丄愴屻僐儞僙儞僒僗偵娭傢偭偰偼丄塸崙杮崙偵偍偄偰傕偐側傝偺拁愊偑懚嵼偟偰偄傞丅摿偵丄尰戙巎傗惌帯巎偺暘栰偵偍偄偰偼丄摿偵愴帪婜偲愴屻捈屻偵偐傫偟偰嬤擭栚妎偟偄尋媶偺恑揥偑偁傞偟丄崱屻傕偦傟偑懕偔偲巚傢傟傞丅偲偄偆偺偼丄偙偙堦乑擭偁傑傝丄塸崙偺愴帪婜傗愴屻捈屻偺暥專巎椏偑棙梡壜擻偵側傝丄婔懡偺尋媶偑庢傝慻傑傟偮偮偁傞偐傜偱偁傞丅杮復偱徯夘偟偨僕僃僼儕乕偺庡挘偼傑偝偵偦偺揟宆偱偁傞丅

丂丂偟偨偑偭偰丄愴屻僐儞僙儞僒僗偲偼壗偐偲偄偆偙偲偵娭偟偰丄尩枾側掕媊傪側偡偙偲偼丄杮棃丄抧摴偵巎椏偵偁偨傞偲偄偆庤懕偒偑晄壜寚偱偁傞偙偲偼偄偆傑偱傕側偄丅偟偐偟丄摨帪偵丄杮榑偺栚揑偱傕偁傞愴屻僐儞僙儞僒僗偲惌帯堄幆偲偺娭楢傪峫偊傞忋偱丄愴屻僐儞僙儞僒僗偵娭偟偰偺堦墳偺掕媊傪峴偭偰偄偔偙偲傕丄偝偟偁偨傝昁梫偱偁傞丅偦偆偄偆偙偲偱晄廩暘偝傪擣幆偟側偑傜傕丄埲壓巹側傝偵丄愴屻僐儞僙儞僒僗偵娭偡傞媍榑偺岎捠惍棟偲丄掕媊傪峴偭偰偄偒偨偄丅

丂丂傑偢丄媍榑偺惍棟偱偁傞偑丄愴屻偺僐儞僙儞僒僗偼儘乕僘偑尵偆傛偆偵丄曵夡傪偣偢偵崱擔偵帄傞傑偱傕宲懕偟偰偄傞偲峫偊傞丅偨偩偟丄偦偺娫偵偼擇偮偺帪婜偑偁偭偨偲峫偊傞偺偑懨摉偱偼側偄偱偁傠偆偐偲峫偊偰偄傞丅偦偺戞堦偺帪婜偼丄傾僩儕乕惌尃婜偐傜堦嬨榋乑擭戙廔傢傝傑偱偺僐儞僙儞僒僗偑偁傞掱搙埨掕揑偱偁偭偨帪婜偱偁傝丄偦偙偱偼僐儞僙儞僒僗偺撪梕偲偟偰丄働僀儞僘庡媊傗儀償傽儕僢僕曬崘傪搚戜偲偟偨暉巸崙壠偺楬慄偺堐帩偑搘椡偝傟偨丅傑偨丄偙偺帪婜偼楢懕偡傞惌尃娫偱偺惌嶔揑楢懕惈偩偗偱側偔丄梌搣偲栰搣偺娫偱傕斾妑揑惌嶔揑側廂澥偑偁偭偨丅戞擇偺帪婜偼丄堦嬨幍乑擭偺曐庣搣僸乕僗惌尃埲崀偐傜崱擔偵偐偗偰偺僐儞僙儞僒僗偺摦梙婜偱偁傞丅偦偺帪婜偵偼丄暉巸崙壠傪栤偄捈偡摦偒偑師乆偲婲偙偭偰偄偒丄嵟廔揑偵偼僒僢僠儍乕惌尃偵傛偭偰丄偦偺暉巸崙壠楬慄偼嵎暿壔丒慖暿壔偵傛偭偰偦傟埲慜偺傕偺偲偼柧妋偵堎側偭偰偄偔丅偦偺堄枴偱偼丄僐儞僙儞僒僗偺撪梕偼丄暉巸崙壠偺堐帩偐傜暉巸崙壠偺尒捈偟丒嵞曇偵曄壔偟偨偲偄偭偰椙偄偱偁傠偆丅傑偨丄僸乕僗惌尃婜偐傜僒僢僠儍乕惌尃婜偵偐偗偰偺傛偆偵丄梌搣偲栰搣偺娫偱偺僐儞僙儞僒僗偼曵夡偡傞偙偲偑弌偰偔傞丅偟偐偟丄堦曽偱惌尃偛偲偺惌嶔偺楢懕惈偲偄偆揰偱偺僐儞僙儞僒僗偼丄幉揰偼堏傝側偑傜傕寢壥揑偵堐帩偝傟偰偄偔偺偱偁傞丅

丂丂昅幰偺偙偆偟偨惍棟偼丄婎杮揑偵偼僐儞僙儞僒僗偵娭偡傞儕僠儍乕僪丒儘乕僘偺峫偊曽傪巟帩偡傞傕偺偱偁傞偑丄堦曽偱昅幰偼丄幍乑擭戙偼偠傔埲崀僐儞僙儞僒僗偺撪梕帺懱偑曄壔偟偰偄偔夁掱傗丄屲乑擭戙丒榋乑擭戙偲斾妑偟偰丄幍乑擭戙埲崀曐庣丒楯摥椉搣偺娫偱柧妋偵婎杮惌嶔偱晄堦抳偑弌偰偔傞帠懺偵娭偟偰丄傎偲傫偳儘乕僘偑峫椂傪暐偭偰偄側偄揰偵晄枮傪帩偭偰偄傞丅偦偙偱丄愭弎偺傛偆偵丄僐儞僙儞僒僗傪擇偮偺帪婜偵暘偗偰峫偊偰偄偒偨偄偺偱偁傞丅偮傑傝丄儘乕僘偺儉乕價儞僌丒僐儞僙儞僒僗偺僥乕僛傪庴偗擖傟側偑傜傕丄側偤丄偄偮丄僐儞僙儞僒僗偑堏摦偡傞偺偐傪峫偊丄偦偟偰偦偆偄偆働乕僗偑幍乑擭戙埲屻偵廤拞偟偰偄傞偙偲傪峫偊傞側傜偽丄愴屻僐儞僙儞僒僗慡懱傪擇偮偺帪婜偵暘偗傞傋偒偱偼側偄偩傠偆偐偲峫偊傞偺偱偁傞丅

丂丂偦偺忋偱丄杮榑暥偵偍偄偰偼丄愴屻僐儞僙儞僒僗傪丄堎側傞惌搣偺惌尃娫偵偍偗傞婎杮惌嶔偺楢懕惈偲丄曐庣搣丒楯摥搣娫偺婎杮惌嶔偺廂澥偲掕媊偟偰偍偒偨偄丅婎杮惌嶔偺斖埻偱偁傞偑丄偙傟偵偮偄偰偼宱嵪惌嶔偲丄偦傟偑嫮偄塭嬁椡傪梌偊傞嫵堢丒NHS摍偺暘栰偲峫偊偰偍偔丅偟偨偑偭偰丄偦偺帪乆偺惌搣偺慡懱(搣堳傗僶僢僋儀儞僠儍乕)傗桳尃幰儗儀儖偱偺堄幆偼丄愴屻僐儞僙儞僒僗偺幩掱奜偲峫偊傞丅傑偨丄惌搣巜摫幰偺儗儀儖偵偍偄偰傕丄偦偺堄幆偱偼側偔丄寢壥揑側惌嶔揑廂澥偍傛傃楢懕惈傪愴屻僐儞僙儞僒僗偲峫偊傞偙偲偵偟偨偄丅偮傑傝丄偄偐側傞庡娤庡媊揑側僗僞儞僗傕嵦傜側偄偱丄傂偨偡傜偵媞娤揑側惌嶔揑廂澥偍傛傃楢懕惈偺傒傪愴屻僐儞僙儞僒僗偲偟偰掕媊偟偰偄偒偨偄丅

丂丂偲偙傠偱丄側偤惌尃娫偵偍偗傞婎杮惌嶔偺楢懕惈偲丄擇戝惌搣娫偱偺惌嶔揑廂澥偺擇偮偺梫慺傪愴屻僐儞僙儞僒僗偲尒傞偐偱偁傞偑丄偙傟偼丄愴屻僐儞僙儞僒僗偵愭弎偺傛偆偵擇偮偺帪婜嬫暘傪帩偪崬傓偙偲偲娭學偟偰偄傞丅偮傑傝丄幍乑擭戙埲屻偵偼丄屻幰偺擇戝惌搣娫偱偺惌嶔揑廂澥偑幐傢傟傞偙偲偑斾妑揑懡偔側傞偑丄偙偺擇戝惌搣娫偱偺惌嶔揑廂澥傕戞巐復偱偺暘愅偺娭學忋帇栰偵擖傟偰偍偒偨偄偐傜偱偁傞丅

丂丂偲偙傠偱丄偙偆偟偨掕媊偼丄偟偨偑偭偰丄偙傟傑偱尒偰偒偨偄偔偮偐偺庡挘偐傜偡傞偲丄偲傞傋偒偱偼側偄偲偄偆偙偲傕尵偊傞丅偲偄偆偺偼丄媞娤揑側惌嶔偺楢懕惈傗廂澥傪僐儞僙儞僒僗偲屇傇偙偲偼丄僐儞僙儞僒僗偲偄偆塸岅偺岅尮偐傜偡傞偲丄惓偟偔側偄偐傕偟傟側偄偐傜偱偁傞丅偟偐偟堦曽偱丄斾妑惌帯尋媶偵偍偄偰廳梫偲側偭偰偔傞偺偼丄媞娤揑側惌嶔揑偍傛傃楢懕惈偱偁傞丅偦偆偄偆堄枴偱偼丄扨側傞惌嶔揑廂澥偍傛傃楢懕惈傪愴屻僐儞僙儞僒僗偲偟偰掕媊偟偰偄偒偨偄丅

丂丂偦偟偰嵟屻偵丄偙偆偟偨愴屻僐儞僙儞僒僗傪棟夝偡傞忋偱丄巹帺恎偑姶偠丄傑偨偄傑偟傔側偗傟偽側傜側偄偲巚偭偰偄傞丄堦偮偺拲堄揰偵偮偄偰尵媦偟偨偄丅偦傟偼丄偁傞堄枴偱偼崱傑偱偺媍榑偺徯夘偱岅傝恠偔偝傟偰偄傞偲傕偄偊傞偑丄愴屻僐儞僙儞僒僗偺堄枴偡傞偲偙傠偑丄愴屻惌帯傪嬌傔偰暯扲側傕偺偲偟偰昤偔傕偺偱偁傞偲棟夝偟偰偼側傜側偄偲偄偆傕偺偱偁傞丅偦偟偰丄偙偺揰偱偼丄僼傽僀僫乕傗怷搱偑乽揋懳偺惌帯乿偲偄偆庡挘傪偟偨偙偲帺懱傕丄偁傞掱搙揑傪摼偰偄傞偲偄偊傞丅

丂丂幚嵺丄愴屻僐儞僙儞僒僗偲偄偆僄儕乕僩丒儗儀儖偺惌嶔偺宲懕惈埲奜偺晹暘偱偼丄塸崙愴屻惌帯偼寖摦偺惌帯偱偁偭偨偲偄偊傞丅偲傝傢偗丄榋乑擭戙屻敿偐傜敧乑擭戙拞偛傠傑偱尠挊偱偁偭偨丄偄傢備傞乽嫮偡偓傞楯摥慻崌乿偲偄偆奜娤傪傕偭偨楯摥塣摦偼丄偮偹偵偦偺寖摦偺崻尮傪嶌傝忋偘偰偒偨丅僸乕僗偑乽崙傪摑帯偟偰偄傞偺偼丄惌晎偐丄偦傟偲傕扽岯楯慻偐乿偲偄偆僗儘乕僈儞傪宖偘偰丄堦嬨幍巐擭擇寧偺憤慖嫇傪偨偨偐偭偨偺偼偦偺揟宆偱偁偭偨丅傓偟傠丄愴屻僐儞僙儞僒僗偼丄偙偆偟偨楯摥塣摦偺撍偒忋偘傪壗偲偐偟偰怘偄巭傔傛偆偲偟偨寢壥偺嶻暔偲傕偄偊傞偱偁傠偆丅偦傟偩偗偵丄偦偺愴屻僐儞僙儞僒僗傪暯扲側摴偺傝偲偟偰棟夝偟偰偼側傜側偄偺偱偁傞丅

(1)丂丂愴屻僐儞僙儞僒僗偺塸崙偵偍偗傞媍榑偵尵媦偟偨暥專偲偟偰偼丄攡愳惓旤亀僒僢僠儍乕偲塸崙惌帯1亁(惉暥摪丄堦嬨嬨幍擭)偑偁傞丅偙偺暥專偼丄懡婒偵傢偨傞塸崙暥專傪庤嵺傛偔傑偲傔偨楯嶌偱偁傞偑丄愴屻僐儞僙儞僒僗榑媍偺棟夝偵娭偟偰偼杮榑暥偲堎側傞偲偙傠傕懡偄丅

(2)丂丂側偍丄戞擇復晹暘偵偍偄偰偼丄儘乕僘偑堦嬨幍嬨擭傑偱僐儞僙儞僒僗偺懚嵼傪峬掕偟偰偄偨偲彂偄偨偑丄偦傟偼堦嬨幍嬨擭偺僒僢僠儍乕惌尃婜傪娷傫偱偄傞丅壛偊偰丄偦偆偄偆彂偒曽偼丄儘乕僘偑幍嬨擭傪壗偐偺愡栚偲偟偰偄傞偲偄偆偙偲偱偼側偔偰丄扨偵斵偺弶斉杮偺懳徾偑幍嬨擭傑偱偱偁偭偨偨傔偱偁傞丅

(3)丂丂Dennis Kavanagh 仌 Peter Morris, Consensus Politics丗From Attlee

to Major (Blackwell, 1994), p. 13.

(4)丂丂ibid., pp. 10-4.

(5)丂丂ibid., p. 14.

(6)丂丂ibid., p. 16.

(7)丂丂ibid., p. 7.

(8)丂丂Iain Wilton,乭Postwar Consensus丗Some Issues Re亅examined, in Contemporary

Record, Vol. 3, No. 4, April 1990, pp. 27-8.

(9)丂丂Dennis Kavanagh 仌 Peter Morris, op cit., p. 128.

(10)丂丂Robert Garner 仌 Richard Kelly, British Political Parties Today

(Manchester University Press, 1993), pp. 33-43.

(11)丂丂Robert Garner 仌 Richard Kelly, British Political Parties Today丗Second

Edition (Manchester University Press, 1998), pp. 14-7.

(12)丂丂Richard Rose, Do Parties Make a Difference? (Macmillan, 1984),

pp. 33-91.

(13)丂丂ibid., pp. 152-3.

(14)丂丂ibid., p. 155.

(15)丂丂ibid., pp. 143-58.

(16)丂丂Richard Rose 仌 Phillip L. Davies, Inheritance in Public Policy丗Change

without choice in Britain (Yale University Press, 1994), p. 238.

(17)丂丂Ben Pimlott,乭The Myth of Consensus, in L.顸M. Smith (ed), The Making

of Britain丗Echoes of Greatness (London丗Macmillan, 1988), p. 130.

(18)丂丂ibid., p. 139.

(19)丂丂Dennis Kavanagh 仌 Peter Morris, op cit., p. 12.

(20)丂丂Dennis Kavanagh 仌 Peter Morris, op cit., p. 13.

(21)丂丂Iain Wilton op cit., pp. 27-8. 側偍丄偙偺 Postwar settlement 偲偄偆扨岅偼丄僂傿儖僩儞埲奜偵傕丄屻偵尵媦偡傞傛偆偵偐側傝偺榑幰偑巊偭偰偄傞梡岅偱偁傞偑丄偙偺暥柆偵偍偄偰擔杮岅偲偟偰東栿偡傞応崌偵偁傑傝梕堈側傕偺偱偼側偄丅偙偺扨岅偺崻杮揑側堄枴偼丄暔帠偑偁傞偲偙傠偵棊偪拝偔偲偄偆偙偲傪帵偟偰偄傞丅偟偨偑偭偰丄偙偺応崌偼丄NHS傗幐嬈懳嶔丄幮夛曐尟惂搙偺惍旛傗崿崌宱嵪側偳偑丄僐儞僙儞僒僗偲偄偆嫮偄崌堄偺寢壥偲偟偰偱偒偨偺偱偼側偔丄愴拞偐傜愴屻捈屻偵偐偗偰彅惃椡偵傛傞偄偔偮偐偺惌帯夁掱傪宱側偑傜棊偪拝偄偰偒偨(settle)偲偄偆堄枴偱丄傑偝偵寛拝偟偰偟偰偱偒偨傕偺偱偁傞偲偄偆堄枴傪娷傫偱偄傞丅偟偨偑偭偰丄偙偙偱偼丄偙偺

settlement 偲偄偆扨岅傪丄乭寛拝乭偲偄偆尵梩偵栿偟偰偍偔丅settlement 偺偙偆偟偨堄枴傪偼偭偒傝昞偟偰偄傞偺偼丄僺乕僞乕丒僕僃儞僉儞僗偺尵媦偱偁傞丅斵偺庡挘偺摿挜偼丄戞嶰愡偱傒傞傛偆偵丄僐儞僙儞僒僗偼愴屻捈屻偵偺傒懚嵼偟偨偑丄偦傟偼偡偖偵廔傢偭偰偟傑偆偺偱丄僐儞僙儞僒僗偼傓偟傠

postwar settlement 偲屇傇偵憡墳偟偄偲尵偆傕偺偱偁傞丅偮傑傝丄戞嶰愡偱堷梡偡傞傛偆偵丄postwar settlement

偼丄乽愴帪拞偺抁婜娫偺娫偺惌搣惌帯偺掆巭偐傜惗傑傟偨愴屻寛拝 postwar settlement乿偱偁傝丄偦偙偱堄枴偝傟偰偄傞偙偲偼丄廬棃僐儞僙儞僒僗偲屇偽傟偰偄偨傕偺偼愴帪拞偺摿庩側忦審偐傜惗傒弌偝傟偨扨側傞堦帪揑寛拝偱偁傝丄偦傟傪晛曊壔偟偨傝丄愴屻惌帯慡懱傪暍偆傛偆側傕偺偲偟偰攃埇偟偰偼側傜側偄偲偄偆傕偺偱偁傞丅

(22)丂丂James D. Marlow, Questioning the Postwar Consensus Thesis丗Towards

an Alternative Account (Dartmouth, 1996) pp. 23-4.

(23)丂丂ibid., pp. 158-163.

(24)丂丂Philip Norton, The Conservative party (Prentice Hall乛Harvester

Wheatsheaf, 1996), pp. 68-82丟Alan R. Ball, British Political Parties丗the

Emergence of a Modern Party System (Macmillan, 1987), pp. 39-41丟T.顸F.

Lindsay 仌 Michael Harrington, The Conservative Party 1918-1979 (Macmillan,

1974), pp. 3-4. 偙偺揰偩偗偑丄曐庣搣偺巚憐揑惈幙偺偡傋偰偱偼側偄偑丄曐庣搣僀僨僆儘僊乕偵娭偡傞暥專偱偼昁偢偲偄偭偰偄偄傎偳丄尵媦偝傟偰偄傞丅

(25)丂丂James D. Marlow, op cit., pp. 129-57.

(26)丂丂Dennis Kavanagh,乭The Heath Government, 1970-1974, in Peter Hennessy

仌 Anthony Seldon (eds), Ruling Performance丗British Governments from

Attlee to Thatcher (Basil Blackwell, 1987), p. 217.

(27)丂丂John Campbell, Edward Heath (Jonathan Cape, 1993), p. 203.

(28)丂丂Helen Mercer,乭Industrial Organisation and Ownership, and a New

Definition of the Postwar 乪Consensus乫, in Harriet Jones 仌 Michael Kandiah,

The Myth of Consensus丗New Views on British History, 1945-瘾癍0264 (Macmillan

Press LTD, 1996)丟Harriet Jones,乭A Bloodless Counter亅Revolution丗The Conservative

Party and the Defence of Inequality, 1945-51 in H. Jones 仌 M. Kandiah,

(ed.), op. cit.

(29)丂丂Nick Ellison,乭Consensus Here, Consensus There哱but not Consensus

Everywhere丗The Labour Party, Equality and Social Policy in the 1950s

in H. Jones 仌 M. Kandiah, (ed.), op cit., p. 17.

(30)丂丂Neil Rollings,乭Butskellism the Postwar Consensus and the Managed

Economy H. Jones 仌 M. Kandiah, (ed.), op. cit, p. 114.

(31)丂丂S.顸E. Finer (ed), Adversary Politics and Electoral Reform (Anthony

Wigram, 1975), pp. 3-14.

(32)丂丂怷搱捠晇亀懕僀僊儕僗偲擔杮亁(娾攇怴彂丄堦嬨幍敧擭)堦堦嬨儁乕僕

(33)丂丂怷搱捠晇亀僒僢僠儍乕帪戙偺僀僊儕僗亁(娾攇怴彂丄堦嬨敧敧擭)堦幍敧儁乕僕

(34)丂丂側偍丄偦偺懠丄愴屻僐儞僙儞僒僗偵懳偡傞斀榑偱偼側偄偑丄偦傟傪嬌傔偰斲掕揑偵偲傜偊丄愴屻偺塸崙宱嵪偵怺崗側晧偺塭嬁傪梌偊偨偲榑偠偰偄傞僐儗儕乕丒僶乕僱僢僩偑偄傞丅斵偺庡挘偼丄僉乕僗丒僕儑僛僼傗僫僀僕僃儖丒儘乕僜儞傪偼偠傔曐庣搣撪偺恖乆偵懡戝側塭嬁傪梌偊偨丅斵偺庡挘偵傛傞側傜偽丄暉巸崙壠偺妋棫偲偄偆乭怴偟偄僄儖僒儗儉乭偺寶愝傊偺僐僗僩偼丄塸崙偺嶻嬈丒宱嵪悐戅傪揮姺偝偣傞偨傔偵巊傢傟傞傋偒偱偁偭偨偲偝傟傞丅Correlli

Barnett, The Audit of War丗The Illusion 仌 Reality of Britain as a Great

Nation (PaperMac, 1986)

(35)丂丂Ralph Miliband, The State and Capitalist Society (London, 1969),

pp. 46-69.

(36)丂丂Peter Jenkins, Mrs. Thatcher乫s Revolution丗the Ending of the Socialist

Era (Harvard University Press, 1988), p. 50-65.

(37)丂丂Dennis Kavanagh,乭The Postwar Consensus, in Twentieth Century British

History, Vol. 3, No. 2, 1992, p. 183.

(38)丂丂Paul Addison, The Road to 1945丗British Politics and the Second

World War (Jonathan Cape, 1975), p. 14.

(39)丂丂Kevin Jefferys,乭British Politics and Social Policy during the

Second World War in The Historical Journal, Vol. 30, No. 1, 1987, p.

124.

(40)丂丂ibid., p. 131

(41)丂丂ibid., pp. 129-33.

(42)丂丂ibid., p. 132

(43)丂丂Paul Addison, op cit., p. 241.

(44)丂丂Kevin Jefferys, op cit., p. 136.

(45)丂丂ibid., pp. 137-9.

(46)丂丂Ibid., p. 144.

(47)丂丂Kevin Jefferys, The Churchill Coalition and Wartime Politics,

1940-1945 (Manchester University Press, 1991), pp. 214-5.

(48)丂丂Stephen Brooke, Labour乫s War丗Labour Party during the Second World

War (Oxford University Press, 1992), pp. 229-30.

(49)丂丂ibid., p. 342.

(50)丂丂Paul Addison,乭The Road from 1945 in Peter Hennessy 仌 Anthony Seldon

(eds), op cit., p. 4.

(51)丂丂Paul Addison,乭Consensus Revisited in Twentieth Century British

History, Vol. 4, No. 1, 1993, p. 93.

(52)丂丂Paul Addison, The Road to 1945丗The Revised Edition (Pimlico, 1994),

p. 281. 側偍丄偙偺僄僺儘乕僌偵偍偄偰偼丄傾僨傿僗儞偑丄僐儞僙儞僒僗帺懱偺愴屻巎偵偍偄偰壥偨偟偰偒偨栶妱傪丄摉帪愊嬌揑偵昡壙偟偰偄偨偙偲傪弎夰偟偰偄傞偑丄摨帪偵丄偙偺夵掶斉傪幏昅偟偰偄傞帪婜摉帪偵偍偄偰偼丄愴屻僐儞僙儞僒僗偵偼傛傝夰媈揑偱丄傛傝斶娤揑偵側偭偰偄傞偲弎傋偰偄傞丅

(53)丂丂Paul Addison, First Edition, p. 275.

(54)丂丂Paul Addison, Revised Edition, p. 288.

(55)丂丂ibid., pp. 279-94.

(56)丂丂Rodney Lowe,乭The Second World War, Consensus, and the Foundation

of the Welfare State, in Twentieth Century British History, Vol. 1,

1990.

(57)丂丂Robert Garner 仌 Richard Kelly, Second Edition, pp. 17-9.

(58)丂丂Peter Jenkins, op cit., pp. 3-5.

(59)丂丂Charles Webster,乭Conflict and Consensus丗Explaining the British

Health Service, in Twentieth Century British History, Vol. 1, No. 2,

1990, pp. 115-51.

(60)丂丂Aurthur Marwick, British Society since 1945 (Harmondsworth, 1982),

part 1.

(61)丂丂Lord Croham,乭The IEA as Seen from the Civil Service, in Arthur

Seldon (ed), The Emerging Consensus (London, 1981), p. 210.

(62)丂丂儈儞僉儞偺挊嶌偵娭偟偰偼丄弌斉偝傟偨傕偺偱偼側偄偺偱丄弌揟傪婰偡帠偼偱偒側偄偑丄偦偺撪梕偵娭偟偰偼丄偄偔偮偐偺暥專偱尵媦偝傟偰偄傞丅椺偊偽丄Rodney

Lowe, op cit., p. 156.

(63)丂丂Samuel H. Beer, Britain against Itself丗The Political Contradictions

of Collectivism (Faber and Faber, 1982), pp. 8-10.

(64)丂丂David Dutton, British Politics since 1945丗Second Edition (Blackwell,

1997), p. 26.

(65)丂丂Martin Holmes,乭The Postwar Consensus, in Contemporary Record,

Vol. 2, No. 2, 1988, p. 24.

(66)丂丂ibid., p. 25.

(67)丂丂Dennis Kavanagh 仌 Peter Morris, op cit., pp. 116-21.

(68)丂丂Bill Jones 仌 Dennis Kavanagh, British politics today丗the sixth

edition (Manchester University Press, 1998), p. 8.

(69)丂丂Dennis Kavanagh, The Reordering of British Politics丗Politics after

Thatcher (Oxford University Press, 1997), p. 228.

(70)丂丂David Marquand,乭British Politics, 1945-1987, in Peter Hennessy

仌 Anthony Seldon (eds), op cit., pp. 317-24丟乭The Decline of Post亅War

Consensus, in Contemporary Record, Vol. 2, No. 3, 1988丟Unprincipled

Society丗New Demands and Old Politics (Fontana Press, 1988), p. 319.

(71)丂丂David Dutton, op cit., pp. 86-162.

(72)丂丂僽儗傾惌尃偺惌嶔偲儊乕僕儍乕慜曐庣搣惌尃偲偺惌嶔揑椶帡惈偵娭偟偰偼丄愘挊乽堦嬨嬨幍擭塸崙憤慖嫇偵娭偡傞堦峫嶡亅僯儏乕丒儗僀僶乕偲愴屻僐儞僙儞僒僗偵偮偄偰亅乿(亀棫柦娰朄妛亁堦嬨嬨幍擭戞嶰崋)傪嶲徠丅棪捈偵尵偭偰丄宱嵪惌嶔偺婎杮偵偍偄偰偼丄曐庣搣偲曄傢傜側偄偨傔丄懠偺惌嶔偺晹暘偱傕慖戰巿偑尷傜傟偰偄傞偲偄偊傛偆丅偨偩丄偟偐偟丄偦偆偄偆尷傜傟偨斖埻偺拞偱偁傞偑丄偄傢備傞乽戞嶰偺摴乿傪扵傠偆偲偡傞摦偒偑偁傞偙偲傕帠幚偱偁傞丅偦傟偑傕偭偲傕揟宆揑偵尰傟偰偄傞偺偼丄廃抦偺傛偆偵尃尷埾忳

devolution丄偡側傢偪僗僐僢僩儔儞僪丒僂僃乕儖僘丒杒傾僀儖儔儞僪丄偝傜偵偼儘儞僪儞側偳偺搒巗傊偺帺帯尃偺奼戝偱偁傞偑丄偦傟偼NHS夵妚傗嫵堢夵妚丄偦偟偰僋傽儞僑夵攑側偳偲傕楢摦偟偰偄傞丅偙偺暘栰偺惉岟擛壗偑乽戞嶰偺摴乿偺柦塣傪埇偭偰偄傞偲偄偊傛偆丅偙偺揰偵偮偄偰偼丄愘挊乽塸崙偵偍偗傞惌晎偺亀愢柧愑擟亁偲摿庩朄恖乿(婎慴宱嵪壢妛尋媶強曇亀怴悽婭巗柉幮夛榑亅億僗僩暉巸崙壠惌帯傊偺壽戣亁戝寧彂揦丄堦嬨嬨嬨擭丄強廂)傪嶲徠丅

(73)丂丂Robert Garner 仌 Richard Kelly, First Edition, pp. 58-65. 偨偩偟丄堦曽偱丄僈乕僫乕=働儕乕偼丄偙偺忬懺偵偼丄曐庣搣丒楯摥搣椉搣偵偍偗傞怺崗側棟擮揑懳棫傕摨帪偵懚嵼偟偰偄傞偙偲傪巜揈偟偰偄傞丅

(74)丂丂Robert Garner 仌 Richard Kelly, Second Edition, pp. 33-4. 杮暥偺偲偍傝丄僟僢僩儞偲僈乕僫乕=働儕乕偼丄偙偺怴偟偄僐儞僙儞僒僗偼丄屲乑擭戙偲斾傋偰傕埨掕揑偱偁傞偲弎傋偰偄傞傢偗偱偁傞偑丄崱擔僽儗傾惌尃壓偵偍偗傞惌嶔偺揥奐傪尒傞偵偮偗偰丄偄傛偄傛偙傟傜僟僢僩儞傗僈乕僫乕=働儕乕偺庡挘偺懨摉惈偑憹偟偰偄傞傛偆偵昅幰偼峫偊偰偄傞丅幚嵺丄捓嬥偺乽斾妑惈尨棟乿偺壓丄捓忋偘摤憟偱嫮椡側椡傪楯摥慻崌偑敪婗偟偨幍乑擭戙偲斾妑偡傟偽丄嬨乑擭戙敿偽偐傜嬨嬨擭偵偐偗偰偺曽偑丄楯摥搣傗TUC偵偍偗傞惌晎偺曽岦惈偵懳偡傞斀峈偼丄偼傞偐偵庛偄丅傓偟傠丄僽儗傾惌尃偲崱屻塻偔懳棫偡傞偙偲偑梊憐偝傟傞偺偼丄扨堦捠壿偵娭偡傞曐庣搣偺摦岦偺曽偱偁傠偆丅偟偐偟丄媍惾偺嵎偑戝偒偄偙偲傕偁偭偰丄曐庣搣偺摦偒偼婎杮揑偵惌尃偵塭嬁傪傕偨傜偡偙偲偼側偄偟丄傑偨丄懠偺惌嶔暘栰偱偼偦偆戝偟偨堘偄偼側偄丅

(75)丂丂Colin Crouch,乭The Terms of the Neo亅Liberal Consensus in The Political

Quarterly, Vol. 168, No. 4, 1997, p. 352.

(76)丂丂Colin Hay,乭Blaijorism丗Towards a One亅Vision Polity?, in The Political

Quarterly, Vol. 168, No. 4, 1997, p. 373.

(77)丂丂Richard Rose op cit., p. 167.

(78)丂丂 Richard Rose 仌 Phillip L. Davies, op cit., p. 132.

(79)丂丂ibid., pp. 135-41.

(80)丂丂ibid., p. 136.

|