|

は じ め に

第一章 ルネサンスⅠと官民パートナーシップ

(1) ルネサンスⅠとACCD

(2) ゴールデン・トライアングルの再開発

(3) URAとパートナーシップの関係

第二章 都市再開発と近隣住区

(1) 官民パートナーシップによる都市再開発の政治的脈絡

(2) スラム・クリアランスに対する近隣の抵抗

(3) フラハティ市長の登場と近隣政策の新展開

第三章 近隣集団の戦略上の諸課題

(1) カリジュリ市政の近隣政策

(2) ルネサンスⅡと産業構造の転換

お わ り に

は じ め に

近年、地域社会の経済的活性化、行財政の効率的配分、さらに最近では、地方分権化の構想といった新しい動向を背景に、これまで多くの先進諸国のなかで、都市の再開発問題をめぐるさまざまな理論的・実践的営為が試みられてきた。なかでも、アメリカの都市開発事業は、社会科学の幅広い分野からの理論的蓄積という面からみても、また、中央の連戕9845政府に対する地方政府の相対的に高い自律性という、その政治ー行政構造の枠組の面からみても、数多くの教訓的事例を提供してきたといえる。戦後アメリカの都市開発の段階を概括的に示せば、一九四〇年代から一九六五年までの社会的インフラの整備・拡充の段階(第一期)、次に、ジョンソン大統領の「偉大な社会」計画から七〇年代全般にまたがる、社会的平等化と貧困の絶滅を唱えた社会計画(social

planning)の段階(第二期)、そして、一九八〇年にレーガン大統領が登場して以降の、経済活動が大きな比重を占める都市再開発の段階(第三期)に、それぞれ区分することができる(1)。

この第三期の都市再開発政策で実りある成果を出したとされるケースのひとつに、ペンシルヴェニア州南西部の中心都市ピッツバーグの都市再開発事業をあげることができる。ランド・マクナリ(Rand

McNally)社の一九八五年の評価で、ピッツバーグ市が全米で最も住みやすい都市に選ばれたことも(2)、この都市の再開発事業の到達度の高さを印象づけるものとなっている。したがって、ピッツバーグに関する研究の基本的論点は、この再開発事業の到達をどのように評価するか、という点にかかっているといって過言ではない。

ピッツバーグの再開発が成功したとされるその経済的基礎は、従来の重工業中心型の産業構造を転換できた点に求められる。周知の通り、かつて全米有数の鉄鋼業に代表される製造部門が主力産業であったこの都市は、とくに一九八〇年代以降、コンピュータをはじめとするハイテク産業やサービス業に主軸をシフトさせることによって、新しい産業基盤の構築に一定程度成功してきた。だが、産業基盤を整備するためには、それと同時に、都市機能の高度化を達成しなければならず、とりわけ、ダウンタウン=中心ビジネス地区(central

business district:CBD)の再開発が不可欠であった。戦後からこれまで二度にわたって展開され、しばしば「ルネサンス」と評される都市復興事業がこの役割を遂行したのだが、その推進体制として、「官民パートナーシップ」(public−private

partnership)と呼ばれる、経済開発における公的部門と民間部門との強固な協力体制が形成されていたことは、ピッツバーグの都市再開発を理解するうえで決定的な意味をもっている。

カーター大統領が登場した一九七〇年代後半以降のアメリカでは、それまでの「大きな政府」路線への反動として、「新連戕9845主義」にもとづく民間部門の活力と地方の主導権を軸にした経済・都市開発政策が喧伝されるようになった。開発政策に対しては、財政的にも政策的にも深刻な超過負担に陥っていた、公的部門が単独で対応するだけでは不十分であり、民間部門の協力もそこに導入し、両者の協調・協同なしに成功はありえないという認識が、官民パートナーシップの展開に寄せられた期待に結びついた(3)。この動向は、八〇年代以降のレーガン政権期に入ってからいっそう本格化していくことになるが、ピッツバーグが全米で最も住みやすい都市として注目されるようになったのも、まさにこの時期の官民パートナーシップの展開によるものであった。さらにつけ加えれば、ピッツバーグの官民パートナーシップの歴史は、アメリカの都市政策史のなかでも最も古い部類に属し、ひとつのモデルとして重要な事例を提供していると考えられる。

ここであらかじめ、定義の問題に関わると同時に、本稿の重要なモチーフにも関係してくる論点を整理しておこう。「パートナーシップ」とは、一般的・抽象的には「複数の個人が、ある共通の目的のために、資金、労務、技術を提供しあうことを約束した関係(4)」といえる。「官民パートナーシップ」による都市再開発とは、当然、このような関係が「官」=公的部門と「民」=民間部門との両部門の協力によって担われる開発提携様式を意味する。本稿ではさらに限定して、公的部門として、ピッツバーグ市を中心とした地方政府および公的機関を、民間部門として、企業、企業団体、もしくはこれらと密接な関係を有する都市計画機関および民間財団などを、検討対象に置くことにする。したがって、本稿ではあえて、民間部門の範疇から労組や住民組織をはじめとする各種の社会運動団体を除外している。その理由は、のちにより明確になることだが、これらの諸組織が、先のように狭義に規定された公的部門や民間部門と対等なかたちで、都市再開発に関わるパートナーシップに参画しうる政治的位置・資源を有していない点に求められる。

他方、現代の都市は、産業活動の中枢を担う装置としてだけでなく、そこで生活する住民の基本的な生活諸条件をトータルにサポートする役割をも要求されている。一連のルネサンス事業によって経済の再活性化がもたらされたことについては、大筋認めることができたとしても、それによって住民の生活条件・空間がどのように変化したのかについても、考察する必要がある。

本稿では、このような問題意識から、ピッツバーグの再開発事業を担った官民パートナーシップの主体構成、行動様式の基本的性格を分析することによって、この再開発事業によって住民の生活条件がどのように変化したのかという視角から、とりわけ、都市生活の基礎的な社会的単位である近隣住区(neighborhood)の置かれた政治的・社会的状況について検討する。その場合、議論の筋道として、再開発事業を推進するパートナーシップと近隣住民(組織)とによって繰り広げられる、複雑な政治過程の分析が重要な意義をもつものと考えられる。

二度にわたって展開されたルネサンスのうち、最初の「ルネサンスⅠ」は一九四五年から一九六九年までを、「ルネサンスⅡ」は一九七七年から一九八八年までをさすものとする。市政の区分でいえば、前者ではD・ローレンス(David

Lawrence)とJ・バー(Joseph Barr)が、後者ではR・カリジュリ(Richard Caliguiri)がそれぞれ市長を務めている。両ルネサンスの間には、中間期(Interlude一九七〇年−一九七七年)と呼ばれ、都市再開発を軸に形成された官民パートナーシップが一時期解消する期間がはさむ。ピッツバーグ・ルネサンスがとくに脚光を浴びるようになったのは、一九八〇年代以降のことであるから、この時期区分でいうとルネサンスⅡにおいてであるが、ピッツバーグの官民パートナーシップの形成過程を理解するためには、ルネサンスⅠにさかのぼって検討する必要がある。まずは、その展開過程の考察からはじめることにする(5)。

第一章 ルネサンスⅠと官民パートナーシップ

(1) ルネサンスⅠとACCD

ピッツバーグにあって官民パートナーシップによる都市開発事業の歴史は、ルネサンス以前の段階から存在した。一九世紀でも、産業の発展に伴って生み出された劣悪な社会的諸条件を改善する目的から、鉄道建設や住宅開発に際して市が民間企業を援助するといった、官民パートナーシップの実績が端緒的にみうけられた。もっとも、パートナーシップが本格化したのはやはり今世紀に入ってからのことであり、とりわけ一九三〇年代後半以降の約一〇年間が、ルネサンスⅠに連なる重要な準備期間として注目される。この時期に抜本的な再開発が強く求められた社会的背景には、いうまでもなく、一九二九年にはじまった大恐慌による長期にわたる経済的ダメージから脱却をはかるという、合衆国全体の歴史的課題があり、ピッツバーグもその例外ではなかった。ピッツバーグの場合は、さらに個別状況がつきまとう。この都市は長きにわたって鉄鋼を中核とする製造業によって栄えてきたが、このことがかえって悪評高い大気汚染を生み出し、さらに交通問題などが山積することによって、都市機能が全体的に低下していった。その結果、市全体の課税対象資産の評価額が、一九三六年には一二億ドルを上回っていたのが、一九四七年には九億六〇〇〇万ドルにまで急落するという、経済的危機にピッツバーグは直面した(6)。こうした状況のなかで、ピッツバーグ圏計画協会(Pittsburgh

Regional Planning AssociationPRPA)、ペンシルヴェニア経済連盟(Pennsylvania Economy

League)、さらには、アレゲニー地域開発会議(Allegheny Conference on Community DevelopmentACCD)などといった都市開発計画を担う民間機関が設立され、ピッツバーグやその周辺の地域の経済的活性化に向けた開発計画が着実に積み上げられていった。大雑把な時期区分では、ルネサンスⅠは大戦後の一九四五年から開始するとされているが、その布石は、このように、それ以前の段階から打たれていたのである。

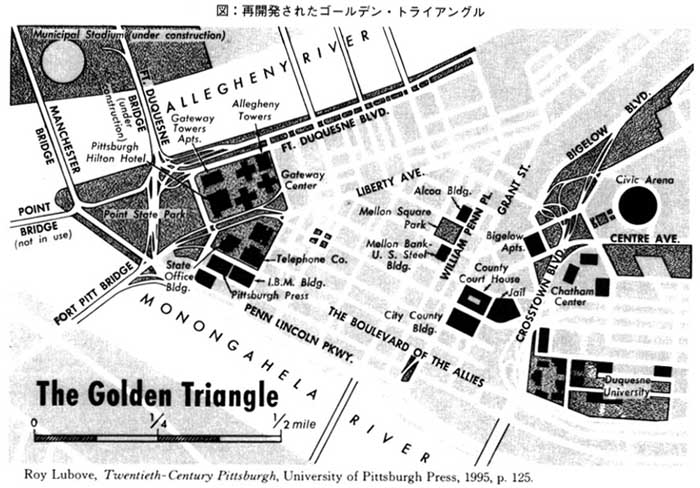

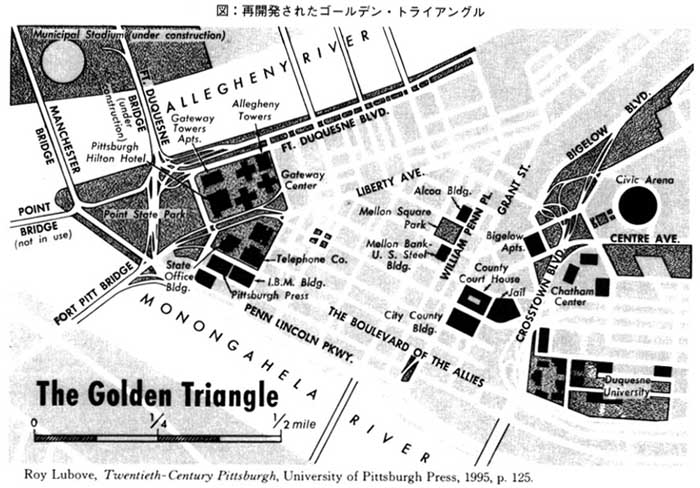

ルネサンスⅠの主要課題は、煤煙問題や洪水対策に代表される環境整備に関わる対策と、ポイント地区(Point District)の公園建設のセットで構想された、一般にダウンタウンと呼ばれるCBDの再開発事業である。ポイント地区とは、市内を流れるアレゲニー川とモナンゲヒラ川とが合流してオハイオ川になる地点にできた、面積約三六エーカーの三角州をさす。そして、このポイント地区とその東側に隣接するダウンタウンとを含めた面積約三一五エーカーのエリアをゴールデン・トライアングル(Golden

Triangle)という(7)。このゴールデン・トライアングルこそ、ピッツバーグの産業基盤の心臓部であり、多くの有力企業が本社ビルを構えていることからしても、再開発の第一の対象にすえられたことは当然のことであった。市全体の課税対象資産評価額の約四分の一を占めるこの領域を再開発することが、ピッツバーグの再生にとって不可欠の課題として認識されていたのである(8)。

さて、ルネサンスⅠを推進した官民パートナーシップは、ピッツバーグ経済界の老舗的存在であるメロン財閥を率いる、R・K・メロン(Richard

K. Mellon)を中心とする地元有力企業の指導者層からなる民間部門と、一九四五年から市長に就任した民主党の政治ボスであるD・ローレンスを代表とする公的部門との提携関係から成立したといわれるが、より主導的な役割を果たしたのは民間部門であり、その中核的位置にあったのがACCDである。それゆえ、開発計画全体のなかでACCDがどのような位置を占め、いかなる役割を果たしてきたのかを検討することが重要な意味をもってくる。ACCDは一九四三年に創立された。その発足を最初に提案したのは、PAPAの専務理事を務めたW・K・リチャーズ(Wallace

K. Richards)であるという見方や、当時のカーネギー工科大学(現カーネギー・メロン大学)の学長であったR・E・ドゥハーティ(Robert

E. Doherty)であるなどの見方があるが(9)、両者はともに、組織発足後、その中核的幹部として運営にコミットしている。いずれにせよ、彼(ら)の提案にメロンがこたえることによって、ACCDの活動は開始された。

ACCDは、都市開発を担う非営利の調査・計画機関として、自ら開発政策を立案するだけでなく、エンジニア、建築家、エコノミストその他の専門家によって準備される、詳細で具体的な計画をも後援する組織である(10)。組織の運営資金は、商工会議所などの民間団体、企業、個人の寄付などで賄われている。発足時点のメンバーをみると、ドゥハーティ初代会長を筆頭に、市や州政府の代表、地元紙のジャーナリストのみならず、メロンをはじめ有力企業の経営者(層)から構成されている。注目したいのは、そうした経営者(層)の出身企業である。主だったものをみると、メロン銀行、USスチール(現USX)、ウェスティングハウス、アルミニウム・コーポレーション(現アルコア)、ハインツなど、全米でも有数の企業の最高幹部がメンバーに参入し(11)、実質的にも、こうした経済界のメンバーが組織運営の指導権を握っている。この意味で、ACCDは、資金面・人的構成面からみれば事実上の経営者団体といっても過言ではない。ルネサンスⅠの一般的な開発スタイルをみると、ACCDが主軸となって、これと密接な関係をもつPAPA(のちにACCDに吸収される)やペンシルヴェニア経済連盟といった、他の都市計画機関とともに事業の計画を作成し、これを市や都市再開発公社(Urban

Redevelopment AuthorityURA)、駐車場公社(Parking Authority)などの公的機関に実施させる、という一般的なパターンが確認できる(12)。

それゆえ、ACCDなどの民間部門と公的部門との恒常的なコミュニケーションが不可欠となる。そこで、この経路を媒介するうえで重要な役割を果たしたのは、一九四五年にACCDの専務理事(executive

director)に就任したP・マーチン(Park Martin)であり、彼が地方政界との密接なコネクションを利用して、ACCDの計画を市や郡の政府に履行させていった点は見逃せない(13)。ローレンス市長も、公的部門と民間部門とのコミュニケーション経路を積極的に開拓する立場から、このマーチンを市の都市計画委員会(City

Planning Commission)に配属して、市長室(mayor’s office)、市議会、ACCDの間の連携役を彼に託した。したがって、マーチンは、ACCDのスポークスマンであると同時に、市=公的部門におけるそれをも兼任しており、両部門の橋渡し役を担う重要人物だということになる。しかも、ローレンスは、マーチン以外にもACCDの重鎮との太いパイプをもち、先に述べたようにACCD発足の考案者とされ、ルネサンスⅠのプロジェクトに対して多くの創造的な考案をもたらしたW・リチャーズとも、市長就任以前から親交を深めていた。このように整備された人的・組織的配置をもとに、ローレンスは、ACCDなどの調査・計画機関の開発プランを最大限尊重し、それを公的アジェンダに浮上させるうえで、決定的な役割を果たした。

以上のことからもわかるように、パートナーシップを主に担った当事者として、公的部門においてはローレンス市長が、民間部門においてはACCDなどがそれぞれ代表的役割を果たしつつ、マーチンやリチャーズのように基本的な足場をACCDに置きつつもローレンスと密接な関係を形成することによって、両部門の相互関係はいっそう親密なものとなった。ちなみに、メロン自身は、商工会議所のゴールデン・トライアングル局やPRPAの代表役を務めつつ、ピッツバーグ財界のリーダー的存在として、また、メロン一家の顧問的役割を担った法律家のA・V・バスカーク(Arthur

Van Buskirk)などを通じて、直接・間接にACCD、さらにはパートナーシップの形成に多大な影響力を行使したと考えられる。ルネサンスⅠの組織的原動力は、以上のような人的ネットワークの上に構築される官民パートナーシップにあったことが、あたらめて確認できよう。

官民パートナーシップが効率的に機能するためには、公的部門、民間部門双方の都市再開発事業に対するモチベーションも重要な要素である。両部門の共通のモチベーションはいうまでもなく、開発によってもたらされるであろう経済的な利益であるが、それは、目前の短期的・個別的利益ではなく、都市の産業基盤の再整備という長期的・計画的観点によって得られる利益であり、とくに企業などが傾斜しがちな個別の短期的な私的利害に優先する利益である。しかし、それは、あとで論ずるように、あくまでもパートナーシップの構成主体からみた利益的観点であることに注意しておきたい。

ACCDが一連の再開発事業に本格的にコミットするためには、のちに「ピッツバーグ・パッケージ」と呼ばれるようになる一括法案をペンシルヴェニア州議会で可決させることが不可欠であった(14)。一九四五年に州議会では、住宅・再開発法が可決されたが、ACCDはこれを受けて種々の開発プログラムを実施するための一括法案の準備に取り組まなければならなかった。ルネサンス事業の展開領域は基本的にピッツバーグ市を中心としながらも、実際の履行には開発資金の面でも、ピッツバーグが属するアレゲニー郡やペンシルヴェニア州といった広域行政による支援が不可欠であったからである。法案作成には、ACCDのほかにも、ペンシルヴェニア経済連盟やPAPA、さらにはローレンス市政が加わり、これらのアクターの協同歩調によって準備作業がすすめられた。また、公的機関との渉外活動においてはACCDを中心に、とりわけアレゲニー郡の議員との折衝を強めるなどして、法案の趣旨の理解を求める活動も展開された。

こうした取り組みの結果、提出した一〇の法案のうち八つが可決された。①鉄道にも管轄が及ぶ煤煙規制、②郡の廃棄物処理、③郊外の細分化計画に対する郡の計画委員会の監督権強化、④ピッツバーグ市の駐車場公社の設置、⑤郡の運輸・交通研究委員会の設置、⑥公園およびレクリエーション局の創設、⑦ペン・リンカーン・パークウェイの早期着工、⑧ピッツバーグの税基盤の不動産以外の資産への拡大、といった広範囲にわたる内容が法案に盛り込まれていた。ACCDの戦略からみてとくに重要なのは、上記のうち④⑤⑥に示されているように、各種の公益事業機関を再開発事業の足掛かりとみなした点である。その意図には、こうした機関が自治体への債務制限に拘束されないことや、大都市的性格に伴う危険性と民主政治の通常のプロセスとに由来する政治的障害を回避できるという、計算がはたらいていたのである。この一括法案以外にも、一九四七年に州議会は、再開発地域への投資を保険会社にも許可するという、ゴールデン・トライアングルの復興を促進する法案を可決した。これらの立法上の改革をもって、ルネサンス始動の制度的準備が整った。

(2) ゴールデン・トライアングルの再開発

ピッツバーグが大気汚染や洪水問題を抜本的に解決する措置を確立した経過については、既に寄本勝美の研究もあり(15)、ここでは、前者に限ってわずかながら言及しておく。「鉄鋼の街」として繁栄したピッツバーグは「煙の街」でもあって、この汚名を返上して都市のイメージを一新することは、都市の将来の発展にとって欠かすことのできない重要な課題であるという認識が、メロンをはじめとする経済界のリーダーたちに共有されていた。大気汚染という問題の性格からして、ピッツバーグ市のみならず、その周辺の自治体も含めた州全体のレヴェルでの規制策が必要であった。市では、役人、市会議員、市民団体、メディアなどが協同歩調で大々的なキャンペーンを展開するという運動の後押しを受けて、すべての燃料使用者に無煙の燃料または技術の使用を要請するという内容を盛り込んだ条例が、一九四一年に制定された。四三年にはペンシルヴェニア州で、四九年にはアレゲニー郡で、それぞれ規制条例が制定されたことをもって、ピッツバーグ近辺の広範な行政区域を視野に収めた、煤煙規制の制度的土台が完成した。この過程でACCDは、規制実施に関する専門情報の提供、当時蒸気機関車を走行させていた鉄道会社をはじめとする利害当事者間の調整、燃料の転換に伴って低所得者層にのしかかる経済的負担の軽減など、規制実施の具体的措置に向けてイニシアティヴを発揮した。

他方、もうひとつの重要課題であるゴールデン・トライアングルの再開発については、既に述べた事情からも容易に理解できるように、当初から公的部門、民間部門双方の間に高度な一致点が形成されていた。ローレンスにしてみれば、このエリアの再開発を通じてその商業的価値を高めることによって、市の税収基盤を強固なものにしたいという思惑があった。民間部門がこの再開発に寄せる期待については、あらためて説明する必要もなかろう。

ゴールデン・トライアングルの開発領域は、互いに隣接しているものの、ポイント地区とダウンタウンとに区分でき、実際にはこれらは一体のものとして開発されたのだが、前者にはポイント公園の建設が、後者には高層ビル・コンプレックスの建設が主要な計画として定められた。まず、ポイント公園建設の経緯について述べよう。三角州の角の先端部分に位置するポイント地区とその近辺のエリアは開発前まで、鉄道施設、貨物ターミナル、倉庫などの建物、スラムなどが集積する「荒廃地」であったが、都市景観を損なうという理由から、公園建設計画が構想された。一九三七年に市は、ポイント公園委員会(Point

Park Committee)を設置し、四五年にはACCDが、バスカークとリチャーズをトップにすえたポイント公園運営委員会(Point

Park Steering Committee)を設立するなど、ポイント地区の公園計画は着々と進められた。この公園建設の手順は次のようになる。まず、市の都市計画局(Department

of City Planning)内に市長の諮問機関として設けられている都市計画委員会(City Planning Commission)がポイント地区を開発予定地に指定したあと、この場所を都市開発公社(URA)が収用権を行使して買収し、老朽化した建築物やスラムなどをクリアランスしていく。土地収用権の発動はURAの主要な任務でもあるが、それは州の開発法にもとづいており、そこには、「荒廃地」に指定された土地を商業上の目的のために買収・クリアランスできることが付されている。建設工事は、ペンシルヴェニア州から四〇〇万ドルの開発資金を得て、一九四六年に着工された(16)。この州立公園は、最終的に一九七四年に完成し、今日ではピッツバーグのシンボル的名所として位置づけられている。

ポイント公園の建設と並行して、それに隣接する約二三エーカーの面積で、のちにゲートウェイ・センター(Gateway Center)と呼ばれ、ダウンタウンの一角をなす土地の再開発がはじまる。この場所には当初、アパートメントの建設が予定されていたが、ACCDの働きかけでディベロッパーとして参画し、開発資金を提供することになった生命保険会社(Equitable

Life Assurance Society)の勧めもあって、高層オフィスが集積するコンプレックスを建設することに計画が変更された。事実、過去一八年間、ダウンタウンでは新しいオフィス・ビルの建設は途絶えていたため、オフィス占有率が九九%に迫り限界に達していた(17)。ピッツバーグはもともと、全米のなかでも大企業の本社が数多く集中する都市であったが、これらの企業を新たに建設されるオフィス・ビルにできる限り進出させることが、プロジェクト成功の鍵を握っていた。この案件をめぐる企業との交渉には、メロンやバスカークが重要な役割を果たした。以上のような準備を整えて、一九五〇年以降、ゲートウェイ・センターを中心にダウンタウンは中高層ビルの建設ラッシュに突入する。五二年から五三年にかけて、三つのビル(二つの二〇階建とひとつの二四階建)がセットになったオフィス・ビルが完成したのをはじめ、ペンシルヴェニア州(五七年)、ベル電信電話(五八年)、ヒルトン・ホテル(五九年)、IBM(六三年)などのオフィス・ビルが次々に完成していった。

また、メロン自身も、周囲が高層ビルに囲まれ、植樹とオープン・スペース、さらには地下駐車場を備えた、都市空間の景観度を高めるオフィス・パークの建設を計画した。メロン財団の資金提供をもとに、市および、「ピッツバーグ・パッケージ」の産物である駐車場公社(Parking

Authority)の協力を得て、建設とその後の運営が行われた。このオフィス・パークは考案者自身のその名の通り、メロン・スクウェア(Mellon

Square)と呼ばれ、一九五三年に工事が着工され、二年後に完成した。以上の再開発がほぼ完了した時点のゴールデン・トライアングルの様子については、次のページに示した図を参照されたい。

ゲートウェイ・センターをはじめとするダウンタウンの主だった開発は、一九五〇年代のとりわけ前半に集中し、計画全体の執行は六〇年代全般まで継続した。その結果、次のような経済的効果が見出される。ゲートウェイ・センターの雇用人口についていえば、開発前は四〇〇〇人だったのが、ルネサンスⅠが終った時点では二二、〇〇〇人にも増大した(18)。また、ピッツバーグ市は、ポイント公園の建設のために課税対象資産に換算して二五〇〇万ドル近くを失った反面、ゲートウェイ・センターの建設によって新たに一億七〇〇〇万ドル以上を獲得したことからも明らかなように、ゴールデン・トライアングル全体の開発によって税基盤を飛躍的に強化することができた(19)。

ルネサンスⅠ全体で遂行された開発事業は、以上論じてきたゴールデン・トライアングルの再開発にとどまらない。公園やオフィス・ビルの建設以外にも、市民・文化施設として、シビック・アリーナ(Civic

Arena)、ハインツ・ホール(Heinz Hall)、およびスタジアムの建設、また、都心部と郊外とを結ぶ高速道路、交通機関の整備、飛行場の拡張なども同時に進められた。

(3) URAとパートナーシップの関係

ここであらためて、再開発事業の一環で重要な役割を担った都市再開発公社(URA)に着目しておきたい。URAは、一九四六年にACCDのメンバーによる立案と市議会の承認をもって、市の新たな開発部門として設立された。URAは、開発のための土地と資金を集めることを主要な任務とし、とくに土地買収に際しては収用権を行使してこれにあたり、スラムなどの老朽化した建築物をクリアランスしていった。五人の委員は市長の指名によって選ばれるが、組織発足当時の内訳をみると、議長にはローレンス市長自らが、副議長にはACCDの幹部でもあるバスカークが就任したのをはじめ、カーネギー・イリノイ製鋼の社長を退いたL・ベリー(Lester

Perry)、百貨店経営者E・コーフマン(Edgar Kaufmann)、市議議員W・A・スチュワート(William A. Stewart)が委員に就任し、これにローレンスの右腕である市長室長のJ・P・ロビン(Lohn

P. Robin)が専務理事として加わっている(20)。これらのメンバーからもわかるように、この公社には、現職市長をはじめ、ACCDの主要幹部や有力企業の経営者、市会議員など、官民パートナーシップの柱となるアクターが一同に結集しており、彼らの強力なイニシアティヴのもとに再開発事業が展開されたことがわかる。発足時に限らず、後任の委員の構成についても、市長、市会議員のほか、残り三人は、有力企業の経営者(層)で占められるというのが通常のようである。

民間部門と公的部門それぞれのメンバーの相互交流がきわめて活発であったことは、これまでの叙述から既に明らかであるが、さらに踏み込んで注目したいのは、URAの構成員とACCDのそれとがしばしば重複している点である。ACCDの主要メンバーのなかでURAにも同時に加わっているアクターは、バスカークだけでなく、ほかにも、リチャーズがスタッフとして、さらに、アレゲニー郡の煤煙規制法の準備で尽力した弁護士のT・ハズレット(Theodore

Hazlett)が顧問として、それぞれ名を連ねている(21)。これらの事実は、ピッツバーグ経済界の全体の意思を体現しているといっても過言ではないACCDの役員が半ば公的機関であるURAにも参加することによって、都市開発に対する経済界の意向がより直接的なかたちで公共政策に反映される、ということを意味している。ほかにも、ACCDとPRPAのメンバーを兼任している人物が、同時に市の駐車場公社の委員長を務めるなど、民間部門のエリート的人材が公的部門の諸機関の代表的な幹部にリクルートされるという、メンバーシップの重複は数多くみられる。これらの事実から、メンバーシップの重複が、ルネサンスⅠを支えたパートナーシップの構成基盤を、民間部門優位のもとにいっそう強固なものに仕立てあげたことが理解できよう。

ところで、URAの土地収用活動のスタイルは、誇張していえば、行政的に「荒廃地」(‘wasteland’)と指定された土地の所有者の権利に著しい制限を加える、もしくはこれを否定する、というものであった。そのため、こうした行政活動に対しては、結果的に合憲判決が下されたものの、土地所有者から訴訟を起こされる事態も生じた。また、再開発に伴うスラム・クリアランスによって、一九六六年までにピッツバーグ全体で、少なくとも五四〇〇世帯にも及ぶ住民が「追放」されたと見積もられている(22)。これらの事実は、ときに満場一致ともいえる強固なコンセンサスを形成してきた、官民パートナーシップに参加する諸アクターの行動が、それに参加していないその他の組織・住民の利害と衝突する、潜在的・顕在的可能性が存在することを意味している。ルネサンスのさまざまな事業を経て、ピッツバーグが、煤煙規制などの環境整備に成功し、ダウンタウンの再開発が地域の産業基盤を整備・強化することによって、都市の発展の土台を築いた点は否定できないし、その公共的意義は大きいはずである。しかし、官民パートナーシップによる開発行政は、都市のもうひとつの姿である地域住民の日常生活の向上に、いかに結びついたのであろうか。次の章では、この点を、再開発事業に関わる諸決定への参加の道を閉ざされていた、ピッツバーグ市内の近隣住区の状況を軸に検討したい。

第二章 都市再開発と近隣住区

(1) 官民パートナーシップによる都市再開発の政治的脈絡

前章では、企業活動のインフラ整備を目的としたゴールデン・トライアングルの再開発が、ルネサンスⅠの主要課題であることをみた。そして、この開発事業が、実態的には経営者団体であるACCDが軸となって市の公的機関を活用しながら、推進されてきたことも示した通りである。ルネサンス事業を支えた官民パートナーシップは、端的にいえば、地方政府と財界との利害の一致のうえに形成され、とりわけ後者の主導のもとに展開される、ある種のコーポラティズム的な開発行政の形態である。このような開発行政の政治的性格はどのようにとらえたらよいのであろうか。

水口憲人は、現代のアメリカの都市構造、再開発事業、それを支えた権力基盤の相互連関について考察するなかで、筆者なりに要約すれば、次のような見解を提示している。「脱工業化」段階に到達しつつある現代都市は、企業の中枢管理機能を高度化するために、CBDの「オフィス・パーク」化および「サービス都市」化をはかる。その結果、CBDとその周辺には、企業の中枢管理部門、政府諸機関、広くサービス業の諸施設が集中し、その外環を、中小の商工業部門やそこで雇用される低所得者層の居住地が取り囲むようになる。後者においてはしばしばインナー・シティ化が生じる一方、都心部の人口減少と同時並行するホワイトカラー層の郊外化とによって、「貧困な中心市、豊かな郊外」という方向に都市の空間配置に変化が起きる。オフィス・パーク化とサービス都市化をはかるためには、土地の高度利用が要請されると同時に、非効率な土地利用とみなされる衰退地域=スラムのクリアランスや整備が課題として浮上する。土地の高度利用に積極的関心を示すビジネス・グループは主として、金融、不動産、大手商業資本などから構成されるが、このグループが同じ意図をもつ他の政治勢力と結びついたとき、「土地利用同盟」(land

use coalition)もしくは「成長志向同盟」(pro−growth coalition)が形成されるという(23)。そこで、同盟の凝集度や行動様式は各都市で異なるとしながらも、都市再開発事業を政治的に担った同盟構成の「理念型」として次のような分析が行われている。それによると、CBDの再開発を軸に、低下する都心部の地位回復をはかり、都市の成長を期そうとするこの同盟は、いま述べた①ビジネス・グループ=諸資本のほかに、②マシーン政治衰退と都心部の機能低下という危機打開のために登場し、その多くが民主党出身者で占められる「革新スタイルの市長」、③土地利用や都市計画に従事する専門官僚(「都市計画官僚」)から構成されている。しかし、この土地利用同盟=成長志向同盟は、都市再開発と銘うって資本の管理中枢機能の強化=オフィス・パーク化を推し進めた結果、スラム・クリアランスによって追い立てられる貧困層や民族的マイノリティをはじめ、近隣住民との政治的緊張を高め、彼らの抵抗運動を誘発するようになる(24)。

以上の考察は、アメリカの都市再開発を担った推進勢力の一般的性格を論じたものだが、開発行政のスタイルという点で、ピッツバーグのルネサンスⅠにおけるそれときわめて類似している。ピッツバーグ市の場合では、上記でいうところの、商業地の土地利用の効率化に利害をもつ諸資本とはACCDを中軸とする民間の開発機関・企業に、「革新スタイルの市長」はローレンス市長に、「土地計画官僚」はURAや都市開発局に、それぞれ相当すると考えられる。そのうえ、ACCDなどの民間部門とURAとの間では、相互の人的交流が活発であるだけでなく、しばしばメンバーシップが重複しており、しかも、この両部門を政治的に後見したローレンス市長の絶大な政治的指導力がこれに合わさることによって、ピッツバーグの官民パートナーシップは、開発行政の強力な政治基盤を形成していたと評価できよう。

しかしながら、ピッツバーグの開発行政が住民の一切の要求を無視した「横暴な」スタイルで推し進められた、などと一括して評価するには無理がある。ピッツバーグの官民パートナーシップの性格および行動様式については、以上のような土地利用同盟=成長志向同盟の一般的性格だけで論じきれない側面があることに注意しておきたい。ピッツバーグの官民パートナーシップとそれを支える諸エリートの間では概して、紛争を極力回避し、市民参加、協調的関係を強調する政治文化が形成されており、パートナーシップの陣営は、行政に対する市民の要求に対して、強権的に排除するというよりも、温和で懐柔的な統合戦略でもって対応することがむしろ一般的といえる。こうした政治行動・スタイルを可能にしている重要な背景として、次の点をあげることができる。すなわち、民間部門は、マシーンの支配や選挙過程によって生じうる政治的な干渉や制約を受けやすい公的資金に深く依存することなく、独自の豊富な開発資金を掌握し、あとで確認するように、こうした資金を近隣住区のさまざまなプログラムに配分していくことによって、開発政策全体の主導権を掌握するができた、ということである(25)。換言すれば、ピッツバーグの官民パートナーシップで民間部門が主導権を握れた理由のひとつは、民間部門がこうした開発資金を配分できる地位を確保している点にあった。その意味で、ピッツバーグの官民パートナーシップの政治的正統性は、「強権的な」それよりも、いっそう強固で柔軟な土台を有していたともいえる。

にもかかわらず、ルネサンスⅠでは、官民パートナーシップがCBDを軸に再開発を強力に推進した反面、それに加わらなかった地域住民の利害が十分に考慮されたとはいいがたい。ピッツバーグの一連のルネサンス事業に関する研究では、この事業の先進的到達を過度に強調する立場から、ルネサンスⅠではダウンタウンの再開発に重点が置かれたが、ルネサンスⅠと後続するルネサンスⅡをつなぐ中間期には、近隣住民を対象にした社会的プログラムの充実がはかられ、総じて経済開発、社会福祉ともにバランスよく質的向上を実現した、などと評価される場合が多い。しかし、現実は、このように調和的で無矛盾的な過程をたどっていない。確かに、ルネサンスⅠの後半期から、すなわち、一九五九年からバーがローレンス市政を引き継いだあたりから中間期かけて、あとでみるように、黒人を対象とした労働・教育政策が、また、近隣における住宅リニューアルなどに関する各種のプログラムがそれぞれ確立され、一定の制度的拡充をみるにいたるが、これは、ひとつには公民権運動の成果であることはもちろんのこと、官民パートナーシップ主導の都市再開発に対する近隣諸組織による抵抗活動の所産と受け止めるべきであり、パートナーシップの側からみれば、自らの政治的正統性を確保するために余儀なくされた譲歩の産物であった。

次に、都市再開発をめぐる以上のような政治的諸関係を念頭に置きながら、都市開発が近隣住民にいかなる影響を及ぼしていったのかという問題に議論を進めることにしよう。

(2) スラム・クリアランスに対する近隣の抵抗

ゴールデン・トライアングルの開発が急速に進む一方、近隣住区の利害は顧みられなかった。この開発と近隣住民の利害が衝突したのは、主として開発に伴うスラム・クリアランスをめぐってである。

個々の事例をみてみよう。まず、ジョーンズ・ローリン製鋼のプラント拡充計画によって、一九四〇年代末から五〇年代前半にかけて近隣住区のサウスサイド(Southside)、ハゼルウッド(Hazelwood)、スコッチボトム(Scotchbottom)から七二八家族が立退を求められた。これには、合衆国鉄鋼労働組合(United

Steelworkers)が関与していて、基本的にこれらの地域の雇用の確保を条件にクリアランスが行なわれたために、表立った異議申し立ては生じなかった。ところが、ダウンタウンと隣接し、市内で最も黒人が集中する近隣住区ロウァー・ヒル(Lower

Hill)では、文化施設シビック・アリーナの再建のために、一九五六年に九五エーカーの土地のクリアランスが始まり、「黒人除去」という名のもとに一五五一家族と四一三の小規模業者が立退を迫られた。ジョーンズ・ローリン製鋼のプラント拡充の事例の場合のように、実質的な交換条件が提示されることも、また、関係住民に新たな住宅を確保したり、再び定住させるといった有効な手立てが示されなかったために、公然たる抗議活動が展開されるに至った。この住区の七〇%以上もの住民が公共住宅に入居できる所得審査基準にありながらも、実際にそこに移れたのは三分の一にも充たなかった(26)。同様のことは、他の近隣住区のリニューアルや、ダウンタウンと郊外とを結ぶ高速道路の建設をはじめとする大規模な公共事業の際にも生じており(27)、開発に伴うクリアランスに対する近隣住民の不満は次第に高まっていった。

では、ピッツバーグの状況を、戦後アメリカの住宅状況とそれに対する連戕9845政府の住宅・都市政策の全体像と照らし合わせるとどうなるか。戦後、アメリカの都市では、ベビーブーム、復員兵の帰還などによって住宅需要が大幅に高まったために、一九四〇年代から急速に郊外化が進むとともに、都心部では黒人などの民族的マイノリティが集中するスラム地域が拡大してきた。このような住宅問題を解消するために、連戕9845政府は一九四九年に住宅法を制定したが、そこに盛り込まれていた都市再開発事業は、荒廃したスラムをクリアランスして、その跡地に公共住宅を建設することを掲げていた(28)。この四九年住宅法に対しては当初、再開発の結果、劣悪な住宅事情も「循環過程」(filtering

process)と呼ばれる社会的効果によって改善されるという、見通しが期待されていた(29)。この循環過程の論理とはこうである。すなわち、①都心部の再開発の結果、そこに新たに建設された住宅(街)が出現すると、②多くの場合都心部に職場をもちながらも、いったんは郊外に脱出した中間層がここに回帰し、③今度はこの中間層がそれまで住んでいた郊外の住宅にスラムの住民が移り住む、というある種の玉突き現象が生じ、こうした住居移動を通じてさまざまな階層の住宅環境が改善される、というのがこの過程である。しかし、合衆国全体の都市開発の経験をみても、このような楽観的な効果を生み出した成功例はほとんど聞かれない。都心部に新たに建設された住宅(街)が郊外の中間層を十分に確保できるキャパシティがあるのかどうか、スラムの住民が他の住宅に移り住む経済的余裕があるのかどうか、といったような一連の課題が解決されない限り、循環過程は生じないのである。事実、スラムから追い立てられても経済的事情を理由に正規の住居に移転する余裕のない住民は、別の場所に移って再びスラムを形成することもあった。結局、四九年住宅法の描いたビジョンは破綻していった。

再びピッツバーグに話題を戻すと、スラム・クリアランスと劣悪な住宅環境への不満に起因する近隣の抵抗運動は、スラム=黒人密集地帯がしばしば再開発=クリアランスの対象とされたこととも関わって、一九六〇年代には公民権運動によって鼓舞された。黒人が集住する近隣住区のひとつアッパー・ヒル(Upper

Hill)では、ついに再開発計画が頓挫させられるまでに至った。官民パートナーシップによるゴールデン・トライアングルの再開発政策は、近隣住民からみて雇用の確保など何らかのメリットがあると考えられると、一定の正統性を獲得し、計画の執行も比較的スムーズに行なわれるが、そうでない場合は、近隣住民が開発政策と真っ向から対峙する立場をとるようになり、その正統性は動揺をきたすことを、以上の事例は示している。

こうしたピッツバーグのスラム・クリアランスをめぐる動向とほぼ並行して、先にみた四九年住宅法も修正を迫られるようになった。ルネサンスⅠもそうであったように、CBDの再開発とスラムの解消を同時に追求した再開発政策が、住宅政策として行き詰まっていることを認識して、連戕9845政府は、一九五四年に四九年住宅法を改正して都市改造(Urban

Renewal)政策に転換していく。この政策は、都心部の荒廃地域の不良住宅をとりこわしてクリアランスするという従来の政策を極力避けて、建築物の復興(rehabilitation)や保全(conservation)に重点を置いて、都市機能の回復をはかろうとするものであった。このような連戕9845政府の政策転換を受け、さらに、再開発事業に対するおりからの近隣住民の抵抗にも直面して、ルネサンスⅠを推進してきたパートナーシップの陣営は、その正統性に動揺をきたし、近隣住区への政治的譲歩を余儀なくされるようになる。その結果、一九五〇年代後半から六〇年代初頭にかけて、民間非営利団体であるアクション・ハウジング(Allegheny

Council for the Improvement of Our Neighborhoods:ACTION−Housing, Inc.)、都市計画局のコミュニティ復興計画(Community

Renewal Plan)および近隣市街地拡大政策(Neighborhood Urban Extension Policy)、アレゲニー住宅修復組合(Allegheny

Housing Rehabilitation Corporation)など、近隣・住宅関連の機構・プログラムが組まれ、一定の改善がはかられた。とはいえ、これらのプログラムの利用者は概ね中間層に限定され、必ずしも低所得者層の抜本的な住宅改善には結びつかなかったとされる(30)。ちなみに、アクション・ハウジングはACCDによって設立されたものだが、これは、民間部門が近隣住区の地域改善に関する要求を、選挙・党派的過程をバイパスして直接統合するための政治戦略にもとづいている(31)。

市民参加の観点から、住宅修復に関する政策のなかで最も意義があると思われるのは、近隣住宅サービス(Neighborhood Housing

ServicesNHS)である。このプログラム成立の発端は、一九五四年の市のマスター・プラン(Six Year Development

Program六ヵ年開発計画ともいう)が、近隣住区セントラル・ノース・サイド(Central North SideCNS)を開発予定地に指定したことから始まる。この地区では、全体的に建物が老朽化し、低所得者層が多く、しかも高齢化が進んでいたために、クリアランスは不可避であると考えられた。そうした瀬戸際に立って、スラム住宅反対市民会議(Citizens

Against Slum Housing)、セントラル・ノース・サイド近隣協議会(Central North Side Neighborhood

Council)、ノース・サイド市民開発協議会(North Side Civic Development Council)など、同近隣住区の諸組織がクリアランスの反対活動に結集していった。市当局との度重なる会合の結果、一九六六年に、当時のバー市長は、クリアランスの方針を撤回して、住宅修繕を通じたCNSの復興を追求する政策を決定した。こうして六八年には、あくまでもCNSに限定してNHS(セントラル・ノース・サイド基金Central

North Side Improvement Fund の名称変更)が創設される運びとなった。

NHSの創設と目標・内容設定には、近隣組織が積極的なイニシアティヴを発揮し、その呼びかけによって、民間基金の協力を得て回転ローン(revolving

loan)の資金を集めた。NHSの制度的趣旨は、この回転ローンを担保能力のない住民にも融資することにあるが、ローン資金の管理費用とローンの計算に関する情報処理のサービス提供については、住民組織が金融機関を組織して、その協力をとりつけることにも成功した。融資の基準は厳格に定められておらず、金融機関、コミュニティ組識、市、郡の代表者から一五人で構成されるNHS理事会が、融資を希望する各応募者の担保能力および返済能力の有無を資格審査したうえで、本人の状況に見合った利率、融資期間を柔軟に設定していく。ローン資金の管理に要する費用は金融機関が捻出するが、管理そのものは、三人の市民と二人の銀行員からなるローン委員会が行なう。運用の結果、NHSは、民間基金から提供された六〇万ドルを元手にして、開始年度の一九六九年から一九七四年までの六年間に、総計で三三九人の住宅所有者に対して八一万ドルあまりの融資実績を築いた。元手より融資実績額が上回っているのは、いうまでもなく、このプログラムが回転資金で運用されいるためである。

しかしながら、①ローンの資金規模が少額であること、②実際に融資に関わった銀行がNHS委員会に加わった四行にとどまったこと、③若干のジェントリフィケーション(gentrification都市人口回帰)が生じたごく一部の地域でのみローンの返済状況が良好であったことから、再融資が行われたにすぎないこと、などが運営実態に関わる無視しえない課題として残された(32)。それにもかかわらず、以下のような意義が見出される。第一に、近隣組織がはじめて、民間の金融機関の融資業務のなかで一定の発言権を獲得したことである。第二に、当初はあくまでもCNSというごく限られた地域でのみ実施されたこのプログラムが、やがては連戕9845政府の事業のモデルとされて、一九七四年に連戕9845住宅貸付銀行(Federal

Home Loan Bank)と住宅・都市開発省による都市再投資運営委員会(Urban Reinvestment Task Force)の創設に結実し、四〇の都市でNHSプログラムが実施されるようになった(33)。

このように、ピッツバーグでは、ルネサンスⅠの後半期に近隣・住宅関連の諸政策が新たに打ち出されていったが、他方では、一九五四年に改正された住宅法のもつもうひとつの側面に起因する、次のような問題がその後の経緯に影響を及ぼしたのではないかと推測できる。この法律は元来、住宅事情の改善を最大の趣旨としていたが、その後も数次にわたる改正を経て、住宅政策に限定されない広義の都市再開発政策へと次第に重点をシフトしていった。その結果、五四年住宅法は、既存の住宅の修復には力点を置くが、仮にスラムの跡地に住宅が一戸も建てられないという事態が生じてもその趣旨に反しない、という法解釈上の余地を残し、住宅政策としては実質的に後退していった(34)。こうした連戕9845政府の住宅政策の変化が直接影響したかどうかを確かめる術はないが、ピッツバーグの住宅事情をみる限り、それと関連があると思われる実態が確認できる。すなわち、ルネサンスⅠが終焉した一九六九年前後の時点をとってみると、貧困基準以下にあり公共住宅を必要とする五二、〇〇〇の世帯が存在していたのに対し、一九四九年以降新たに建設された公共住宅は、わずか一万戸程度にすぎなかったという到達が(35)、連戕9845政策との関連性を想起させる。要するに、ルネサンスⅠでは、スラム・クリアランスに伴う補償措置も含めて、低所得者層向けの抜本的な住宅政策が講じられていなかったのである。

なお、官民パートナーシップは、スラム・クリアランスへの近隣の抵抗と相まって、公民権運動の台頭からも挑戦を受けた。パートナーシップは近隣対策だけでなく、黒人を対象とした社会的プログラムの整備にも着手せざるをえなくなった。一九六三年には、奨学金制度であるNEED(Negro

Education Emergency Drive)、一九六八年には、コミュニティの要求・問題に対処する補助金制度PACE(Program

to Aid Citizen Enterprise)、雇用・職業訓練の機会を提供するNAB(National Alliance of Businessmen)、マイノリティの起業活動を支援するMELP(Minority

Entrepreneur Loan Program)がそれぞれ開始された(36)。こうした黒人対策プログラムや先の近隣・住宅対策のプログラムの運営には多くの近隣組織が加わっているが、これらの組織が公的部門や民間部門と事実上提携して、社会福祉的色彩の強い都市計画事業に加わるケースは、このあとのピッツバーグの都市政策史のなかでも数多く見出されることになろう。

(3) フラハティ市長の登場と近隣政策の新展開

スラム・クリアランスを伴うゴールデン・トライアングルの再開発を推し進めてきた、官民パートナーシップの政策が行き詰まりを見せはじめた状況をさらに決定づけたのは、P・フラハティ(Pete

Flaherty)市長の登場である。バー市政は、公民権運動の高揚とも関わって頻発した、既にみたような主として黒人の近隣における反乱、さらには、ストライキ、財政危機に見舞われた結果、政治的支持を失っていった。フラハティは、一九六九年の市長選挙で民主党内の予備選挙で推薦を受けないインディペンデントとして、しかも財界や労組といった有力な組織から一切の支援も受けずに選挙に挑み、当選を果たした。その意義・帰結は、次の諸点にまとめることができよう。①ルネサンスⅠを支えた官民パートナーシップに大きな楔が打ち込まれるとともに、その事業の継続が困難になった。②インディペンデントの候補者であったフラハティの当選を阻止できなかったという事実そのものに示されているように、ピッツバーグ市政を長年にわたって支配してきた民主党の政治マシーンの影響力が、決定的な衰えをみせ始めた。③こうした状況に追い込んだ近隣住民・組織は、近隣重視のアジェンダを政策決定の場に浮上させるために、官民パートナーシップを支える権力構造の一角(市庁)に対して、選挙を通じた拒否権を行使した(37)。

フラハティの基本政策は次の二点にあった。ルネサンスⅠの再開発事業の展開と市の行政機構の拡充とが増税につながり、このことが市政に対する多くの市民の不満の種になっていたことから、フラハティは、第一に、行政のコスト・ダウンと効率化を政治課題として掲げた。財政再建に向けて増税なき均衡財政政策を達成するためにも、また、パトロネイジによる職員採用という民主党マシーン支配の悪しき慣行に終止符を打つためにも、彼の七年の任期のうちに常勤雇用職員が二七%も削減された(38)。

第二に、フラハティは、再開発の重点をゴールデン・トライアングルから近隣住区に大きくシフトさせたが、そのためにはまず、開発行政を担った各部門の大幅な改革が必要であった。ダウンタウンの開発を直接担ってきた都市計画局やURAの幹部が入れ替えられると同時に、都市計画局の機能を、URAの影響力のもとから切り離して市長室の管轄下に置いた。URAを遠ざけたのは、それと密接な関係にあるACCDの影響力をも退けることにつながるからである。さらに、これまで主にダウンタウンの開発に向けられてきた連戕9845補助金を、ダウンタウンと近隣開発にそれぞれ折半するという政策がとられた結果、ACCDが要請してきたスカイバスと呼ばれる高速輸送機関やイースト・ストリート・ヴァレイの高速道路の建設計画が中止に追い込まれるなど、一九五〇年代から六〇年代に活発に進められてきた経済開発のテンポは急速に落ちていった。例外として、従来型の官民パートナーシップのスタイルで達成された主な事業は、新しい会議施設(コンベンション・センター)の建設と、スカイバスの代わりの軽軌式輸送機関(light−rail

transit system)の導入にとどまった。

フラハティ市政の近隣対策は、ひとことでいえば、近隣住民が開発政策に参加する機会を拡大することにあった。一九七〇年以降、都市計画局内にコミュニティ計画・予算課(Division

of Community Planning and Budgeting)が設立されたのを契機に、そこに所属する数人のプランナーをそれぞれ市の各エリアに配置して、近隣住民の諸要求を市政に反映させる(39)、また、市の資本予算(capital

budget)に関する詳細な情報を提供したり公聴会を開催するなど、近隣住区と市政とのコミュニケーションをより密接なものにする制度的措置が整備され、こうした方向性は、次期のカリジュリ市政のもとでも継承・発展されていく。このような試みと前後して、六〇年代から近隣住区の政治的組織化が進展し始め、七〇年代には当時七八あった全ての近隣住区の各々に、最低でもひとつは近隣団体が結成されるに至る(40)。近隣住区オークランドを軸に独自の地域プラン作成に携わった人民のオークランド(People’s

Oakland)、ピッツバーグの近隣住区の圧倒的大部分を組織して超党派の政治改革をめざすピッツバーグ近隣同盟(Pittsburgh Neighborhood

AlliancePNA)などがその代表であり、これらの組織の活動は通常「アドボカシー」(advocacy)ないし「アドボケイト」(advocate)と呼ばれている。その活動内容はさしあたり、「専門家が特定集団の利益を擁護するという明確な目的意識をもって、この特殊利益にかかわる計画の策定につきその利益主張を擁護し、これを洗練させたものにしていく計画活動(41)」にあるとされ、プランナー的な人材養成がいずれの集団にも求められるようになった。アドボカシー機関以外にも、民主党のマシーン支配を覆すためにインディペンデントの民主党員が組織して草の根の運動を展開したシャディサイド行動連合(Shadyside

Action Coalition)が、同じ時期に結成された近隣集団として注目される(42)。以上のような政治変動と政治的組織化を通じて、近隣集団は、近隣住区に関するさまざまな政策に一定の発言権を獲得するようになった。だが、その台頭の要因を十分に理解するためには、近隣集団、とりわけコミュニティ開発組合に投資された、多くの公的・民間資金についても論じる必要がある。

第三章 近隣集団の戦略上の諸課題

(1) カリジュリ市政の近隣政策

一九七七年からフラハティに代わって市長に就任したR・カリジュリ(Richard Caliguiri)は、フラハティの近隣重視の路線を継承しつつも、同時に、フラハティ市政のパートナーシップ連合に対する敵対的なスタンスを改めることによって、ACCDなどの民間部門との結びつきを再建し、ゴールデン・トライアングルの新たな再開発に再び乗り出し始めた。このカリジュリ市長の登場をもって、ピッツバーグは「ルネサンスⅡ」の段階を迎えることになる。しかし、カリジュリは近隣対策を軽視したわけでは決してない。一九八〇年代前半にはコミュニティ開発一括補助金(Community

Development Block GrantCDBG(43))など都市開発関連の連戕9845補助金の七五%が、さらに一九八六年から一九九一年までの市の資本予算の七五%が、近隣対策のために配分されており、むしろフラハティ市政の時期をも上回る割合で手厚い予算配分を行っていたからである(44)。

さらに、カリジュリは、近隣住区の開発問題をめぐって近隣集団が民間部門と直接提携することを促し、ACCDや民間財団も、近隣集団が自ら地域の経済開発に乗り出せるよう、財政的・技術的支援を行うようになった。近隣集団のなかにも、こうした動向を歓迎し、実際に積極的な開発活動に乗り出す組織が現れ始めた。地域の開発活動に携わるこうした機関は、コミュニティ開発組合(Community

Development CorporationCDC)と呼ばれる。そもそもCDCとは、各地方政府から公共事業のひとつであるコミュニティ活動事業を受託する、近隣住民が担う民間非営利団体のことをいい、アメリカに広くみられる。その基本目的は、広く近隣活動を支援すること、具体的には、マイノリティや高齢者の生活サポート、近隣住区の住宅・商業施設の建設・改良、小企業のための産業振興などにあり、アドボカシー機関の目的と本質的な差異はない。CDCは、市政と近隣住区の媒介的な位置に立って、近隣開発において重要な役割を果たすことになるが、その活動に要する資金は、先に触れた、連戕9845政府からのCDBGや市の資本予算のほかに、ACCDや民間財団などによっても供給された。このように、ピッツバーグの近隣対策関連の予算・資金は、公的部門・民間部門双方の資金導入を含めて、ルネサンスⅠの段階とは比べものにならないほど潤沢に配分されるようになったことがわかる。CDCを支援する代表的な組織には、コミュニティ技術支援センター(Community

Technical Assistance Center)、URAが全面的なスポンサーになっている近隣生活センター(Neighborhood

for Living Center)などがあるが、なかでも、ACCDやフォード財団などをはじめとする民間財団によって設立された、ピッツバーグ近隣開発パートナーシップ(Pittsburgh

Partnership for Neighborhood DevelopmentPPND)が指導的地位を占めている。

しかし、CDCの活動については、近隣住区の全体的な観点からみて、次のような問題点も指摘されている。第一に、アドボカシー活動という近隣集団の本来の活動スタイルからみてとくに問題なのは、これまで地域の社会奉仕活動に尽力してきた優秀な活動家が、こぞって経済開発活動に吸収されていったことである。「優秀な人材がいまは開発に引き込まれて、われわれは良き組織者になる能力を失ってしまった。われわれはみな、泡銭のなかにどっぷりつかっている(45)」というある地域活動家のコメントは、この事態の深刻さを端的に示しており、「泡銭」の源泉が近隣対策の資金にあったこともこの文脈からうかがえる。事実、アドボカシー活動から経済開発活動への人材「流出」の例として、アドボカシー機関であるPNAの指導者を務めた経歴をもつ人物が、カリジュリの指名によって近隣生活センターの重役に就任していることをあげることができる。第二に、ひとくちにCDCといっても、その実績や活動能力に応じてそれぞれいくつかの階統的ランクに分類されており、ランクが高いCDCほど近隣開発政策に対してより大きな影響力を行使する(46)。したがって、民間資金の獲得を求めてCDC間で競争状態が生じやすくなり、財源の不均等な配分が、そのまま地域の不均等の開発をもたらす危険性がつきまとう。そして何よりも、民間資金の配分の決定権は、近隣開発の経済的な見返りが期待できるかどうかという観点から、最終的にはACCD、民間財団、PPNDなどに委ねられることになるから、活動水準・実績が低いとみなされるCDCおよびその地域が、経済発展上不利な立場に追い込まれる可能性もある。近隣集団とのある種のパートナーシップを軸にした近隣開発活動に対しては、ピッツバーグに関する研究のなかでしばしば高い評価を与えられることがあるが、以上の問題点を考慮すると、その評価には慎重な判断が必要だと思われる。かつてと比べてピッツバーグの近隣対策が格段に重視されるようになってきたとはいえ、有力な民間諸組織がもつ「成長志向」へのコンセンサスの範囲内で、CDCはその活動を展開できるにすぎないのではないか、という疑問をここではさしあたり提示しておきたい。

(2) ルネサンスⅡと産業構造の転換

カリジュリ市政の登場とともに始まったルネサンスⅡでは、Ⅰの時期の到達をはるかに上回る規模でゴールデン・トライアングルの新たな再開発が進められ、高層ビルや各種のショッピング・センターを中心とした建設ラッシュが再開した。ピッツバーグに本社を置く「フォーチュン五〇〇企業」が一九六〇年には二一社あったのが、一九八〇年には一四社に減少してきたという事態にも直面して(47)、再び狭隘化したオフィス空間の拡大が重要な課題であるという各界のリーダーたちの認識が、ゴールデン・トライアングルの新たな再開発に向かわせたのである。再開発の結果、オフィス面積は、再開発直前の一九七八年に一九〇〇万平方フィートであったのが、わずか七年後の一九八五年には、六〇〇平方フィート増えて二五〇〇平方フィートにまで拡大された。ちなみに、一九五七年時点のオフィス面積は一二〇〇万平方フィートであり、大規模建設プロジェクトが途絶えた中間期を挟んで、一九五七年から約二〇年かけて七〇〇平方フィート増大した(48)ことになる。したがって、この7年間の建設ラッシュは、それまでの二〇年間の建設ペースにほぼ匹敵し、このことが、ルネサンスⅡで到達したビル建設の規模の大きさとテンポの早さをいっそう際立たせるものとなっている。

ところが、ピッツバーグ市の人口に着目すると、この都市の「衰退」状況に歯止めがかかっていないことが確認できる。一九五〇年にほぼピークの六七六、〇〇〇人に達したあと、六〇年には六〇四、〇〇〇人、七〇年には五二五、〇〇〇人、八〇年には四二四、〇〇〇人、そして、八五年前後には四〇万人を割り込むまで、人口は急速に減少してきた。もっとも、人口減は、主に白人層による郊外化の結果であり、その多くはアレゲニー郡近辺にとどまっている。市の人口減を近隣住区の状況に照らしてみるとどうなるか。八〇年代のピッツバーグ市は、八八の近隣住区から構成されており、各居住者数は、四〇〇人から一六、〇〇〇人という範囲でかなりの格差がある。七〇年代の一〇年間をみると、鉄鋼業を中心とした製造部門の地盤沈下の影響を強く受けて、七つを除く全住区で人口が減少し、全体で二〇%もの減少を招いた。他方、この同じ時期でも、二〇%という人口数の減少に比して、各近隣住区の世帯数の減少は比較的緩やかであり、七%程度にとどまった。そのため、住区内の旧来からの社会的ネットワークは概ね残存し、同じ住区内に親戚や友人をもち、かつ、そこで何らかの地域活動に参加している住民が多く、住区に対する住民のアイデンティティは一般的に強い。この意味で、ピッツバーグの大幅な人口減にもかかわらず、これまでにも述べてきたような政府のさまざまな社会的プログラムを構築する堅固な基礎を、ピッツバーグの近隣住区は維持してきたといえる(49)。

それにしても、産業構造全体における製造部門の衰退ぶりは顕著である。製造部門は、一九六〇年代以降次第に縮小してきたとはいえ、一九七六年の時点まではかろうじてピッツバーグの支配的部門の地位を維持してきたが、一九八六年には全米の就業者割合(一六・三%)を下回るレヴェルにまで落ち込んだ。それとは対照的に、サービス部門は六〇年代以降一貫して増大し、一九八〇年を境に就業者数では製造部門に逆転した。しかし、サービス業のこのような成長でさえ、製造部門がその間に減少させてきた収益・就業者数のいずれの面でも、ルネサンスⅡの段階ではこれを補うまでには至っていない(50)。

このような産業構造の転換は、次の二つの脈絡からみるとき、重要な意味をもつ。第一に、こうした動向に影響されて、パートナーシップの民間部門を構成する資本関係にも変化が現れるようになる。とりわけ、成長著しいハイテク分野に関しては、ピッツバーグ・ハイテクノロジー協会(Pittsburgh

High Technology Council)をはじめ新しい組織が、ACCDなどの伝統的な参加者と合流しつつ、ピッツバーグ大学やカーネギー・メロン大学といった研究大学ともネットワークを形成して、パートナーシップ内部への影響力を強めてきた(51)。ルネサンスⅡにおけるこうしたアクター構成の変化によって、高度な専門技術を擁して装いを新たに形成されたパートナーシップは、近隣集団の戦略にとって大きな障壁となりえた。

第二に、鉄鋼業を中心とした製造部門の長期的な衰退傾向が、近隣住民の経済生活に深刻な影響を及ぼしてきたことも重要な側面である。一九八〇年代の半ばを例に住民の生活水準に着目すると、ピッツバーグは他の大都市と比較しても、中・低所得者の割合が高いことがわかる。ひとつには、全米でも高齢化率が最も高い都市(一六%)であるということとも関連して、一九八六年時点の標準大都市圏(Standard

Metropolitan Statistical AreaSMSA)の世帯年収の中央値が二八、七〇〇ドルであるが、ピッツバーグではその八〇%にも満たない階層が増えている(52)。そして、より決定的には、製造部門には白人よりも黒人の労働者が集中していたため、この部門の衰退によって生じる失業問題は黒人層の経済生活を直撃した。このことは、八六年の白人失業率が四・三%であるのに対して、黒人失業率がそれをはるかに凌ぐ一九・七%にのぼることからも読みとれる(53)。ピッツバーグ市の所得水準の低さは、市の人口の二五%を占めるこうした黒人の貧困層が置かれた状況を反映するものとなっている。もっとも、黒人の劣悪な生活状況は合衆国の大都市に一般的に確認されることだが、ルネサンス事業を二度にわたって展開したピッツバーグにおいても、あるいはそれゆえに、パートナーシップから程遠い位置に立脚する黒人層が抱える問題を、容易に解決できないでいるという点にとりあえず注目しておきたい。

製造部門における雇用問題についてさらに言及すると、それは、黒人固有の問題であるのみならず、今後の近隣集団の戦略を左右するうえで重要な意義をもつ課題になると考えられる。近隣住区の生活水準を全体的に向上させようとするならば、住宅改善や近隣周辺のインフラ整備だけでなく、住民の経済生活の基盤を安定させることも求められるからである。しかし、雇用問題は、リージョナルな範囲に関わる問題だということもあって、それまで長きにわたってピッツバーグ市の主要な政治争点とはならなかった。また、一般的には、雇用問題に最も敏感に対応する組織はいうまでもなく労働組合であるはずだが、製造部門の雇用者数が長期間かけて漸進的に減少してきたために、労組のラディカルな運動が芽生えにくく、結果的にこのことが組織の活動力を低下させる遠因にもなった。

ルネサンスⅡが展開した時期は、一九七九年に起きた第二次オイル・ショックの影響を受けて、その後合衆国が長期的な経済不況に突入する時期とも重なる。しかし、ルネサンスⅠと同様にゴールデン・トライアングルの高層ビル建設に力点を置いたルネサンスⅡは、正確にいえば、この不況が始まる以前に既に展開しており、しかも、不況がはじまったあとも、その対策としての経済的リストラを正面にすえて展開されたわけではなかった(54)。不況問題は、そのまま現場の関係当事者が背負うことになった。こうした状況のなかで一九八二年に、近隣住区イースト・リバティ(East

Liberty)に工場をもつ総合食品会社ナビスコが、製パン所の閉鎖による従業員六五〇人全員の解雇を発表し、その時点から、解雇撤回運動が起きた。運動は、当社の労組はもちろんのこと、運動に支持的な他の労組、近隣集団、教会、左翼活動家なども加わった、ナビスコ救済活動連合(Save

Nabisco Action Coalition)を軸に展開された。メディアや市議会からも運動に支援が寄せられ、カリジュリが工場操業のサポートを申し出た効果もあって、運動が開始されてから二ヵ月後、会社はピッツバーグにとどまって操業を再開することを決定し、従業員全員の雇用が救済された。

この「労働争議」で注目したいのは、近隣集団が関与していた点である。自力では雇用も確保できないほど活動力を低下させた組合とともに、あるいはこれに代わって、近隣集団が雇用の安定を求める活動に着手せざるをえない深刻な状況が、この運動には示されている。しかし、見方を変えれば、これまで地域社会において住宅や教育といった広義の社会福祉的争点(=消費過程)を主に担ってきた近隣諸組織が、労働・雇用問題(=生産過程)にも積極的にコミットし、市民生活をトータルにとらえ直す社会運動に進出しつつあるという点に、この運動の特徴点が現れており、このことが、今後の都市創造に向けた重要な手がかりになるのではないかと考えられる(55)。ともあれ、地域の雇用政策に近隣集団がアクセスしていくというそのスタイルは、その後、さらに広域の雇用問題に対処するために、より発展的な組織形態を備えていく。オハイオ州に基盤を置く地域の非営利団体で、経営悪化に直面した鉄鋼・製造業の工場を救済するという目的をもつ、鉄鋼三州会議(Tri−State

Conference on Steel)による各自治体への働きかけによって、閉鎖された工場を再開させるために収用権を行使できる公共機関=スチール・ヴァレイ・オーソリティ(Steel

Valey Authority)が創設されたことは、地域集団の活動水準が新たな段階に到達したことを示すものであり、その後の動向が注目されるところである。ただし、このような近隣集団と地方政府の関わり方は、一連のルネサンス事業を推進してきた、従来の官民パートナーシップの枠組とは明らかに異なるものであり、これとの政治的緊張関係はこのあとも継続することになろう。

お わ り に

都市は、生産活動の場であるだけでなく、消費の場でもある。この二つの要素が統合されてはじめて、調和のとれた都市構造が成立することになるというのが筆者の立場である。この点、ピッツバーグの二度にわたるルネサンス事業は、CBDの再開発に示されているように、生産活動、すなわち大企業の管理中枢機能の高度化やきらびやかな消費施設の拠点づくりには、大きな到達点を示してきたといえる。では、消費の場、すなわち近隣住民の生活諸条件についてはどうか。この問題に対して最終的な判断を下すことは困難であるが、近隣対策の重視という観点でいえば、ピッツバーグはこれまで、制度的には比較的高い水準を築いてきたといえるかもしれない。しかし、近隣開発の展開には、「成長志向」へのコンセンサスが前提とされているために、コンセンサスの外部からそれにアプローチすることは、官民パートナーシップの枠組への挑戦を意味することになろう。このことから、官民パートナーシップが近隣対策を重視した背景に、「成長志向」路線を近隣住区にも拡大しようとする戦略があったことにも目を向ける必要がある。

ルネサンスⅡは、それと同時に生じてきた不況・雇用問題に対しては、そもそもその意図を備えていなかったこともあり、効果的な経済戦略を提供できなかった。トータルな都市の構築をめざすという課題は、本論の終わりの部分で若干触れたように、「消費」過程だけでなく、「生産」過程の問題にも焦点を置いた近隣集団の運動が、現段階では初歩的でありながらも、ひとまず背負うことになった。しかし、歴史的にみて地域政治においても労働者政党がその政策決定過程においてほとんど影響力をもちえなかった、合衆国の特殊な政治構造が生み出したともいえる、この皮肉な展開が、今後どのような方向をたどるのかを考えると、その重荷はあまりにも大きいといわざるをえない。同時に、ピッツバーグの都市政治の軌跡は、この国の半永久的な課題ともいえる黒人問題の根深さを、あらためて再認識させることにもなった。各近隣住区にみられるコミュニティ開発の到達度の格差にも、実は人種問題が色濃く影を落としている。これらの問題をどのように「クリアランス」するかが、今後のピッツバーグの課題として残されている。

(1) 中邨章『アメリカの地方自治』学陽書房、一九九一年、八九−九〇ページ。

(2) Richard Boyer and David Savagean, Places Rated Almanic, Rand Mcnally

and Company, 1985.

(3) 秋本福雄『パートナーシップによるまちづくり』学芸出版社、一九九七年、一二−一四ページ。

(4) 同右書、一四ページ。

(5) ルネサンスⅠの経過については、主として次の文献にもとづいている。①Roy Lubove, Twentieth−Century

Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 1995, pp. 106-141 (first

published by John Wiley and Sons, 1969). ②Roy Lubove (ed.), Pittsburgh,

Viewpoint, 1976. ③Shelby Stewman and Joel A. Tarr,”Four Decades of Public−Private

Partnerships in Pittsburgh, R. Scott Fosler and Renee A, Berger (eds.),

Public−Private Partnership in American Cities:Seven Case Studies, Lexington

Books, 1982.

(6) R. Lubove (ed.), op. cit., p. 212.

(7) 寄本勝美『自治の形成と市民』東京大学出版会、一九九三年、一一四ページ。

(8) R. Lubove (ed.), op. cit., p. 211.

(9) S. Stewman and J.堞A. Tarr, op. cit., p. 63.

(10) R. Lubove, op. cit., p. 110.

(11) R. Lubove (ed.), op. cit., p. 191.

(12) Brian J.堞L. Berry, Susan W. Sanderson, Shelby Stewman, and Joel

Tarr,”The Nation’s Most Livable City:Pittsburgh’s Transformation, Gary

Gappert (ed.), The Future of Winter City, Sage, 1987, p. 175.

(13) S. Stewman and J.堞A. Tarr, op. cit., p. 65.

(14) ibid., pp. 66-67.

(15) 寄本、前掲書、九三−一〇二ページ。

(16) R. Lubove (ed.), op. cit., p. 191.

(17) S. Stewman and J.堞A. Tarr, op. cit., p. 74.

(18) R. Lubove, op. cit., p. 128.

(19) S. Stewman and J.堞A. Tarr, op. cit., p. 76.

(20) R. Lubove, op. cit., p. 122.

(21) S. Stewman and J.堞A. Tarr, op. cit., p. 77.

(22) R. Lubove, op. cit., p. 130.

(23) 水口憲人『現代都市の行政と政治』法律文化社、一九八五年、二〇−六一ページ。

(24) 同右書、三〇−三三ページ。なお、「土地利用同盟」については、次を参照。S.堞L. Elkin,”Cities Without

Power, D.堞E. Ashford (ed.), National Resources and Urban Policy, 1980,

pp. 267-271.「開発志向同盟」については、次を参照。J.堞H. Mollnkoph,”The Post−War Politics

of Urban Development, Politics and Society, vol. 5, 1975, pp. 273-281.

(25) Barbara Ferman, Challenging the Growth Machine:Neighborhood Politics

in Chicago and Pittsburgh, University Press of Kansas, 1996.

(26) ibid, p. 77.

(27) R. Lubove (ed.), op. cit., p. 260.

(28) 佐々木晶二『アメリカの住宅・都市政策』財団法人経済調査会、一九八八年、五〇ページ。

(29) 中邨、前掲書、九一ページ。

(30) Louise Jezierski,”Neighborhood and Public-Private Partnerships

in Pittsburgh, Urban Affairs Quarterly, vol. 26 (No 2), 1990, p. 230.

(31) B.堞Ferman, op. cit., p. 75.

(32) L.堞Jezierski, op. cit., p.232.

(33) S. Stewman and J.堞A. Tarr, op. cit., p. 86.

(34) 水口、前掲書、二二−二七ページ。

(35) R.堞Lubove (ed.), op. cit., p. 259.

(36) S. Stewman and J.堞A. Tarr, op. cit., pp. 79-81.

(37) L. Jezierski, op. cit., p. 232.

(38) Alberta Sbragia,”The Pittsburgh Model of Economic Development:Partnership,

Responsiveness, and Indifference, Gregory D. Squires (ed.), Unequal

Partnerships, Rutgers University Press, 1989, p. 108.

(39) 市が派遣する各コミュニティ・プランナーの役割は多岐にわたっており、①土地活用計画、ゾーニング、土地区画などの技術的支援、②コミュニティ、政府、民間部門の間の連絡、③近隣の諸要求を市の行政機関に反映させるアドボカシー、④近隣のプログラムの調整、などに大別される。Robert

H. Lurcott and Jane A. Downing,”A Public−Private Support System for

Community−Based Organizations in Pittsburgh, American Planning Association

Journal, 1987 (Autumn), p. 461. しかし、新藤宗幸『アメリカ財政のパラダイム』新曜社、一九八六年によると、行政と住民との媒介役を果たすこのプランナーはやがて、都市計画行政の官僚制的側面に起因する「階統制的権威関係」のなかに取り込まれていくとされる(一六六−一六八ページ)。

(40) James V. Cunningham and Milton Kotler, Building Neighborhood Organizations,

University of Notre Dame Press, 1983, p. 51.

(41) 西尾勝『権力と参加』東京大学出版会、一九七五年、一二三ページ。

(42) このシャディサイド行動連合については、次に詳しい。J.堞V. Cunningham and M. Kotler, op. cit.

(43) CDBGの成立過程と制度については、次に詳しい。新藤、前掲書、七五−九六ページ。

(44) A. Sbragia, op. cit., p. 109.

(45) ibid., p. 110.

(46) B. Ferman, op. cit., pp. 99-103.

(47) B.J.L. Berry, S. W. Sanderson, S. Stewman, and J. Tarr, op. cit.,

p.180.

(48) ibid., p. 182.

(49) Roger S. Ahlbrandt, Jr.,”Public−Private Partnerships for Neighborhood

Renewal, Annals of the American Academy of Political and Social Science,

1986 (November), pp. 123-124.

(50) Joan Fitzgerald and Louise Simmons,”From Consumption to Production:Labor

Participation in Grass−Roots Movements in Pittsburgh and Hartford, Urban

Affairs Quarterly, Vol. 26 (No4), 1991, p. 516.

(51) ハイテク産業とパートナーシップの関係については、次を参照。①Roger S. Ahlbrandt, Jr. and Clyde

Weaver,”Public−Private Institutions and Advanced Tchnology Development

in Southwestern Pennsylvania,②Marc A. Weiss and John T. Metzger,”Tchnology

Development, Neighborhood Planning, and Negotiated Partnerships, American

Planning Association Journal, 1987 (Autumn), pp. 449-458, pp. 469-477.

③平岡和久「ピッツバーグにおける経済構造変化と都市問題、都市財政(一)(二)(完)」『高知短期大学社会科学論集』第七四号・七五号、一九九八−一九九九年。④森裕之・本多哲夫「産業構造の転換と地域政策ʢʢピッツバーグを事例としてʢʢ」『大阪教育大学紀要』(第Ⅱ部門・社会科学・生活科学)第四七巻第一号、一九九八年。

(52) R. H. Lurcott. and J. A. Downing, op. cit., p. 460.

(53) A. Sbragia, op. cit., p. 112. 同論文は、黒人の失業問題のほかに、乳児死亡率や政治的組織化の状況についても扱っている(pp.

111-116.)。

(54) A. Sbragia,”Pittsburgh’s ‘Third Way’:The Nonprofit Sector as a

Key to Urban Regeneration, Dennis Judd and Michael Parkinson (eds.),

Leadership and Urban Regeneration (Urban Affairs Annual Reviews, vol.

37.), Sage, 1990, p. 60.

(55) J. Fitzgerald and L. Simmons, op. cit. pp. 512-531.

|