|

一、は じ め に

一九八七年、全国民的な民主化運動であった六月抗争、そしてその要求を受け入れる形で行われた政府の民主化宣言を起点とし、韓国は本格的な民主化過程に進入した。この歴史的な事件を踏まえて振りかえると、一九四八年の政府樹立以後、長期間にわたる国家と社会との拮抗関係の中で主な政治変動が現われ、現在に至るまでの一連の流れとしてあらわれている。この点を明らかにした上で、韓国社会が抱えている課題について考察するために次のような論点をあげて論じてみる。

第一に、韓国においてなぜ社会に対し強い国家が存続しえたのか、という問題である。西欧の場合とは異なり、国家より社会が優先するエピステメ(episteme)が少なかった東アジアの文化的な特徴は論外にしても、米ソによる朝鮮半島の分割占領、分断国家の樹立、朝鮮戦争、分断状況の固着という一連の歴史的過程が、強い国家の出現を刺激する要因となったといえる。すなわち韓国において国家と社会とのアンバランスな関係は冷戦構造や朝鮮戦争を抜きにしては考えられない構造的なものである。

第二に、強い国家の変化に関するものである。高度の統制力を持っていた強い国家の存在にも関わらず、国家に対抗する社会が徐々に形成されていく過程そのものが政治変動の様相であった。したがって韓国の政治変動においては強い国家が存続する状況下でどのように対抗的な社会が形成されつつあったのかを説明しなければならないだろう。この問題に対しては、国家権力の正統性にかかわる権威主義体制のジレンマと対抗勢力の登場との相関関係に焦点を当てて論じることにする。

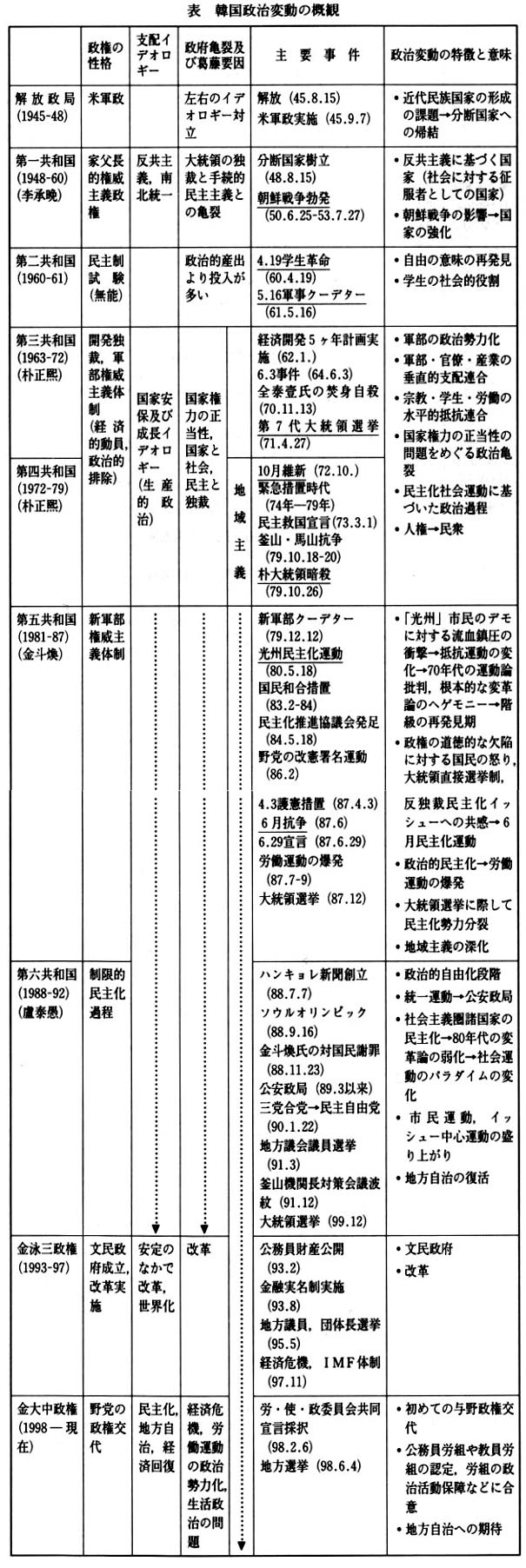

第三に、民主化過程に入ってからあらわれる一連の変化に対する総合的な評価に関わるものである。一方では政治的な自由化と共に労働者問題を含め市民の権利や人権に関する意識が高まっている。選挙の定着や地方自治制の復活とともに、市民の立場でものを考えようとする市民運動も出現している。反面、政治的なるものを形成していく社会的な文法あるいはメカニズムは、まだ時代の要請に応じられず遅れているところが多い。例えば地域間の排他意識に基づいた擬似政治イデオロギーの地域主義がその典型としてあげられる。これらの問題は長期間続いてきた権威主義体制、そしてそれに根ざして形成されてきた政治的なるものに大きな原因があると考えられる。これらについて社会づくりという観点から批判し、現在、韓国が迎えている新たな課題を考えて見ることにしたい。韓国政治の年代記的な事項については文末の表を参照されたい。

二、強い国家の傾向

西欧において国家は、まず社会を前提とし、社会の結社のひとつとして形成され、社会から権限の委任を受け存在しうるものとされている。これは左派、右派をとわず一般化している近代政治のパラダイムであり、現代のあらゆる国家はこのようなパラダイムを規範として受け入れることによって社会構成員からその役割や機能の正統性を認定されている(1)。しかし、韓国において国家は社会に対して実際的かつ論理的に優先する存在としてあらわれたのである。西欧と東アジアとの伝統的文化的な違いはさておき、ここでは一九四五年日本植民地からの解放後の政治史的な側面から検討してみることにする。

まず、過大成長国家論(2)が指摘しているように、韓国における強い国家の傾向を考えるに際して日本植民地支配を抜きにしては論じることができないだろう。植民地時代において朝鮮総督府を頂点とした警察、憲兵、官僚組織などが植民地支配機構として存在してきた。このような植民地支配機構は支配の効率性を高めるためにつくられ、社会に対し抑圧的な統制機関として君臨してきた。ところが、解放直後の米軍政において米ソ緊張関係を考慮し占領政策の効率性を高めようとした米軍政の政策、そして冷戦構造に頼って政治的ヘゲモニーを握ろうとした既得権層の反共主義が相互作用し、植民地時代に肥大化していた抑圧機構や人員がそのまま温存される結果を招いたのである。その過程で国家はイデオロギー的な境界を設定し、そこから逸脱する勢力を排除する形で社会に対する優位を占めるようになったのである(3)。

このような状況にさらに決定的な影響を及ぼしたのが朝鮮戦争である。戦争がどのように強い国家の基盤を作り上げたのかを明らかにするためにイデオロギー、経済、軍事、政治という四つのレベル(4)からその影響を検討する必要がある。

第一に、イデオロギー的な側面からみると朝鮮戦争は二項対立的な言説(discourses)を社会化する原因となった。二項対立というのは「善/悪」、「白/黒」のように、相殺することのできない二つの相互排他的な関係をしめす記号学の概念である。人間の認識活動において二項対立の作用がさけられない条件であるのも事実であるが、二項対立的な認識には多様な可能性として存在している現実を二つの範疇で裁断してしまう恐れがあるとの批判もある。さらに問題になるのは二項対立の中に組み込まれている権威主義的で不均等な力の関係である。例えば「善」「白」「味方」のように二項対立の前項は「中心」「真理」「正常」という意味を持つようになっている。反面「悪」「黒」「敵」のように後項は「周辺」「虚偽」「非正常」という意味を持つようになる。このような意味連想によって前項の後項に対する優位主張の語りがつくられ、前項は後項を同化させるか排除することによって自分のアイデンティティを守ろうとするのである(5)。

朝鮮戦争は二項対立的な状況を誰もが否定できない現実として固着させた。さらに敵に対する敵愾心や恐怖感から味方という範疇が絶対的なものになり、北朝鮮に反対するアイデンティティを持とうとする強烈な慣性を生み出した。国家は敵と対峙している現実を危機と規定し、政府に対するあらゆる批判に対して味方を害する行為と規定することによって、社会からのいかなる挑戦をも効果的に管理することができるようになった。朝鮮戦争でつくり上げられた二項対立的な言説に乗じて、国家は長期間にわたって社会に対する検閲者、矯正者、征服者として位置付けられたのである。

第二に、朝鮮戦争はベトナム戦争と共に、第二次世界大戦後の最も激しかった戦争と言われている。三年間の戦争で脆弱な経済の基盤すらも破壊された。経済基盤の破壊は、国家に影響を与えるほどのヘゲモニー的な社会勢力が出現しにくい状況をうみだした。なおかつ戦後の経済再建が米国の援助や借款に頼る形で行われたので、当然ながら政府が配分や管理の混乱やインフレーションの主体となり、国家の位相はさらに強くなった。地主階級は戦争のせいで農地改革に対する実質的な補償を受けることができなくなって力を失った。また国民の大部分を占めていた農民は戦争中保守化し、政権の支持基盤となった。このような社会的ヘゲモニーの空白を国家が占めるようになったのである。

このような状況は、その後、国家が経済建設の主体として一層権威主義化する背景となる。一九六〇年代以来、軍部政権下で進められた近代化、産業化政策は、国民経済の安定だけでなく、安保危機から抜け出す方法として経済開発による国力伸長が強調される中で進められた。権威主義政権は反共主義と経済成長イデオロギーとを結び付けて、国民を経済的に動員しながらも政治的には排除する政策を堅持した。また量的な経済成長を執権の正統性を裏付ける素材として活用することによって支配の安定化を図ってきたのである。

第三に、戦争は軍部の位相や社会的な比重を高めた。戦争勃発当時九万八千人だった軍隊は、二年後二五万、休戦の時には約六三万にまで増強され現在に至っている。単なる数だけでなく軍の社会的役割や比重にも変化があった。何よりも戦争の遂行者としての軍は知識、情報、組織、管理力、教育など、近代的な組織に求められる能力を備えるようになった。それと共に戦争の一次的な担当者として危険を引き受けてきたという理由でその社会的な比重も高まった。戦争は一応終わったにせよ分断状態が続く状況下で、このような変化は軍部が政治勢力に変わる可能性を意味するものであった。

第四に、軍部の政治勢力化の可能性は一九六一年五月一六日の軍事クーデターとして現実のものになった。軍部のこのような行動は李承晩政権の独裁に対抗した一九六〇年四月の学生革命が起きてからたった一年後のことで、一方では李政権とそれに協力しながら既得権を保ちつづけた軍首脳部に対する少壮派将校の反乱であり、他方では学生革命以後の政治混乱や社会的不安定に対する軍部の反共主義あるいは国家主義的な代案でもあった。国内の勢力関係が民主化を推進するのに力不足である場合、戦争を通して膨張した軍部と、国民の間で形成された国家主義的な民族主義とが結合し、非民主主義的な国家が出現しやすいという比較歴史学の命題(6)は、韓国の場合にも現実としてあらわれたのである。このように誕生した軍部政権が三十年続く中で、画一的で目的合理的な軍事文化が社会のあらゆる面に浸透するようになった。それに軍部出身エリートの天下り先として行政や企業の高位職が提供され、軍隊式の社会になっていった。

要するに、朝鮮戦争とそれに続く分断状況の固着は、韓国において強い国家の傾向が存続するのにもっとも大きな原因となった。朝鮮戦争は李承晩政権の権威主義化だけでなく軍部政権の出現をも準備してくれたのである。理念の保守化や経済的基盤の破壊は自律的な社会の形成可能性を制約し、国家の統制力を大幅に強める要因となった。特に戦争の体験に根ざす危機意識は危機管理者としての国家の役割を優先する傾向を生み出し、軍部政権時代にみられるように社会の自律性や多様性に基づいた政治より国家中心の統合や国論統一のための統制機能だけが強調されるようになった。社会の従属変数としての国家ではなく、社会を征服していく国家というパラダイムが政治的に正しいものとしての位相を占めると共に、国民基本権の制約、政党政治や議会の歪曲などを通じて政治社会や政治的なるものが深刻に毀損されるようになった。強い国家の傾向はこのような基盤の上で維持されてきたのである。

三、対抗勢力と民主化運動

逆説的な側面であるかも知れないが、韓国政治変動のもう一つの特徴は強い国家が存在しながらも、それに対抗する社会が形成されつつあったという点である。権威主義体制の変動について比較研究をした

O’Donnell と Schmitter(7)によると、一般的に権威主義政権は二つの自己矛盾をはらんでいる。一つは発生的な正統性の問題である。権威主義政権は、そもそも社会からの同意という合法的な手続きなしに執権延長をしたりクーデターをおこしたりすることによって誕生したものである。したがって権威主義体制は常に正統性の根拠が問われる政権でもあるといえる。もう一つの矛盾は正統性問題と密接な関連のあるもので、イデオロギー的分裂症(ideological

schizophrenia)といわれるものである。正統性の問題の是非を回避するために、政権は自らを危機管理者として位置付け、現実を非常に不安定な状況として規定し、危機を乗り越えるためには国民の権利を制限するしかないとの言説(discourses)を動員して権威主義体制の存在理由を力説することになる。実際に権威主義政権は、当面の危機を乗り越えた時点で民政移譲あるいは民主主義に復帰することを闡明することによって自らを正統化しようとするものである。しかしこの言説を逆に解釈する場合、もし危機がなくなれば、存在理由が消滅する、ということを意味することになる。このジレンマ、すなわち実際には権威主義政権であるが、理念的には民主主義の普遍性をまったく否定できないイデオロギー的な分裂症の間隙から対抗勢力が形成されつつある、というのが比較政治論の一般的な説明である。それに加えて、理想であれ実際であれ権威主義への政治変動が起こる前に体験していた民主主義についての知識や経験が権威主義体制の民主化を求める根拠として作用し始めるのである。

韓国の権威主義政権も民主主義や自由という普遍的な価値を全面的に否定することができなかった。民主と自由は北朝鮮と区別するために掲げた理念であり、それを否定するのは自分のアイデンティティを自ら否定する結果になるからである。したがって権威主義政権は、一方では現実が危機であるという言説を使って非民主主義的な措置を正統化しながら民政移譲あるいは民主化を約束するが、他方ではそれを先送りすることによって政権の維持を図ってきたのである。これが韓国権威主義体制のジレンマであり、対抗勢力の政権批判の根拠でもあった。

とはいえ、国家に比べて極めて弱い立場に置かれていた社会からどのように抵抗運動が起こり始めたのであろうか。韓国の場合、抵抗運動は大学を中心とした知識部門からはじまった。高等学校や大学が中心であった知識部門は軍隊と共にもっとも近代化された部門であった。特に大学は、一九四五年解放以来、積極的に西欧的な価値を受け入れ始め、自由、平等、人権、民主などの価値を踏まえて現実を考えようとしてきた。実際に国民教育においても共産主義批判とセットで自由民主主義が教えられ、知識層は民主主義の理念を身につけるようになった。そして、前述のようにヘゲモニー的社会階級の不在も、大学という知識部門が社会の代弁者としての役割を果たすようになった原因であった。朝鮮戦争をきっかけにしだいに独裁を強めつつあった李承晩政権が一九六〇年四・一九学生革命によって崩壊したのはその象徴的な事件であった。翌年の五・一六軍事クーデター以後にも学生運動を中心とした知識層は政権批判の牽引車の役割を果たしてきた。特に学生という存在はもっとも理想主義的な世代で、彼らの属している大学は絶えずに新しい知識が疎通する空間でもある。それに、毎年新入生によって人的な資源が安定的に供給されるばかりか、大学キャンパスは全国の主な都市に分散しているから、大学は政権に対する反対運動の拠点でもあり、水平的ネットワークの網目でもあった。このような要因が重なって、学生運動は社会の代弁者として政権に動きかける役割を果たすようになったのである。

もう一つの対抗部門は宗教部門の中で主にキリスト教の少数派ではあるが、進歩的な教団が中心となった人権運動グループであった。宗教部門は現実的な権力に服従するのではなくあくまでも普遍的な価値に従おうとする特徴を持った部門であるので、現実的な苦難を冒しながらより高次元的な観点からの現実批判が可能な部門であるからである。例えば人権問題がそうである。宗教グループの人権運動が必ず政権に対する政治的な挑戦であるとはいい難いが、結局のところ政治的な批判につながるものであり、一方では政権からの弾圧を避けながら、他方では批判する側の負担を軽減することによって民主化社会運動を育てることが可能であった。それに宗教組織の持つ世界的なネットワークを意識せざるをえない政府が宗教部門の人権運動にたやすく手を出せなかったという事情も、人権問題を中心とした民主化運動の活性化の背景となったといえよう(8)。

このように一九六〇年代から七〇年代にわたる民主化運動において主な牽引車となったのは学生運動や宗教部門の人権運動、そして両勢力が生み出した水平的なネットワークであった。もちろん軍部政権が推進した産業化政策による労働者階層の増加も見られるが、いわゆる基層民衆が直ちに政治的な勢力として役割を果たしてきたのではなく、むしろ学生運動や宗教部門の運動に支えられながら、民主化運動により体制の掌握力が弛緩した時には、政権に対する潜在的な脅威として存在感を発揮したといえる(9)。しかし知識人、学生運動、宗教グループ、労働者などの部門が権力的弱者の立場から水平的な関係を作り出し、軍部を頂点とした官僚や産業の垂直的支配ネット・ワークに対抗しつつある過程そのものが民主政治変動の主要な様相であったことには間違いないだろう(10)。このような力学によって強い国家に対抗する社会の基盤があらわれ始めたのである。

一九八〇年代の民主化運動は一九七〇年代の運動とは性格が異なる。一九七二年、維新体制の宣布で独裁化の道を歩んできた朴政権は、一九七九年一〇月、中央情報部長による大統領の暗殺で、突然終わりを告げる。それと同時に民主化への期待感が盛り上がる中で、全斗煥氏を中心とした新軍部が動きはじめ、翌年五月、光州市民の民主化運動を流血鎮圧して政権を握るようになる。厳重な報道統制があったにも関わらず、この事件がおおやけに知られるようになり、民主化運動に大きな衝撃や変化をもたらした。光州事件で見られるように対抗勢力にとって新軍部政権は思ったより強硬な存在であって、政権に対抗するためには理論的にも組織的にも一層強化されねばならないとの認識が広かったのである。その結果、一九七〇年代の民主化運動をプチブル的リベラリズム運動であったと批判し、将来の運動は基層民衆に根ざしたもっと根本的な社会変革を目指さなくてはならないという観点が説得力を得るようになった。さらに、朝鮮戦争以来韓国軍の指揮権が駐韓米軍に移譲されたことを勘案すると、光州事件当時鎮圧のために特殊部隊を投入することができた背景には、米国の黙認があったはずであるとして、民主化運動勢力の間で反米意識が盛り上がるようになったのも以前の運動とは異なるところである(11)。

一方、中産層と呼ばれる多数の国民が、権威主義体制から徐々に離反していく傾向もあらわれ始めた。中産層は権威主義政権の推進した経済成長政策の恵沢にあずかった階層であり、政治安定を前提とした経済成長という政府の政策を支持してきた。しかし長いあいだ権威主義体制が続く中で、むしろ政治安定は期待できず、支配勢力による経済不正や道徳的な欠陥があらわれるにつれて、政権に対する支持を撤回しつつあったのである。このような変化を促したのが金泳三氏と金大中氏が中心となった野党の活動であった。一九八三年末から統治にある程度自信がついた全政権は、学園自律化措置(12)や野党政治家の政治活動解禁など一連の政策転換を通じて独裁政権というイメージを拭い去ろうとした。このような変化につれて解禁政治家を中心とする新韓民主党が結成され、文民政治の確立、平和的政権交代、独裁の排除、大統領直接選挙制などを掲げ活発な活動を展開した。その結果一九八五年二月に実施された国会議員選挙では二九・四%の得票率で第一野党として急浮上したのである(13)。選挙革命とも呼ばれる選挙結果を生むまでには、学生運動を始めとする民主化勢力の支援があったわけであるが、選挙の結果は、長期間の権威主義体制に嫌気を感じる国民がかなり増加してきていることを裏付けるものでもあった。これがきっかけになって野党は大統領直接選挙制を柱とする改憲運動を本格的に展開していくようになった。

そうする内に、一九八〇年代に入ってイデオロギー的に硬直し国民からの支持を失いつつあった運動勢力が、一九八六年ごろから反独裁民主化を共通の目標として再認識し、民主化を求める広範な勢力と連携することによって、民主化運動は一大転換期を迎えるようになる。このような民主化運動が一九八七年六月抗争という全国的な抵抗へと発展するようになったのには幾つかの事件があった。同年一月、ソウル大学の学生が情報機関に連行され、捜査官から水拷問や電気拷問を受けて死亡した事件に対し、政府が単純なショック死として虚偽の発表をした事実がカトリック正義具現司祭団の調査によって明らかになったのである。それに、国民の民主化や改憲の要求にもかかわらず、政権は改憲を拒否する姿勢を崩さなかったので、政権の道徳性の欠如に対して大数の国民は決定的に背を向けたのである。この事件が引き金になって、大多数の人権運動や民主化運動団体の結合体である「民主憲法争取国民運動本部」が結成され、全国的な対抗運動を広げるようになった。その過程で六月、延世大学の学生が警察の催涙弾によって死亡する事件が再び起こり、国民の抵抗運動は頂点に達した。結局、国民の民主化要求を押さえることができなくなった政権は大統領直接選挙や民主化措置の宣言を負われ(六・二九宣言)、これによって長期間にわたった民主化政治変動はやっと節目を迎えた。

その後、三ヶ月間にわたる爆発的な労働運動が起こったが、十数年ぶりに実施するようになった大統領選挙の熱気や政府のイデオロギー攻勢によって鎮静化した。一二月の大統領選挙では野党の金泳三氏と金大中氏が候補単一化交渉に失敗し、別々に出馬したせいで、全政権の第二人者で全大統領に代わって六・二九宣言文を読んだ盧泰愚氏が当選した。慮政権は民主化を実施することを前提として誕生した政権だったので、制限的ではあるが民主化措置を取らざるをえなかった過渡期的な政権であった。しかもこの時期に前大統領の一家に対する汚職調査が行われたり、地方自治の復活が議論されたり、ソ連や東欧諸国の変化につれて共産圏国家との国交が結ばれたりするなど、韓国社会は大きな変化を迎えるようになる。一九九二年の大統領選挙では野党の金泳三氏が与党と連合して与党の候補として当選した。大統領自身が軍部出身ではないという点で、いわゆる「文民政府」が誕生したのだが、旧勢力との連合という不安定な出発であったので執権当時の改革政策を十分に実現することはできなかった。しかしこの時期に地方議員選挙や自治団体長選挙が実施され、地方自治制は完全に復活するようになる。また一九八〇年代の民衆運動とは異なる市民運動が新しく展開され始めたのもこの時期である。続いて一九九七年の選挙では野党の金大中氏が当選し、ようやく与野党間の政権交代が実現するようになり現在に至っている。

四、「政治的なるもの」の交錯と可能性

今まで韓国政治変動の力学について国家と社会との関係を中心に考察したが、ここでは一九八七年以来、政治的なるものにどのような変化が起こったのかに重点をおいて民主化以後の韓国政治の問題について論じてみる。

ふりかえってみると、一九八七年を起点として韓国政治は大きく変わってきた。その変化については、さまざまな解釈ができるだろうが、一九八七年の意味は、何よりも国家権力の正統性が選挙を通じて解決されるようになった点にある。つまり社会からの抵抗に押されて民主化の入口に入った以上、その道を引き返すのは社会的に許されないだけではなく、何ら得るものがないという認識が定着したのである。とは言え、一九八七年の意味が単なる手続き的民主主義の定着に限られているわけではない。むしろ国家の正統性は、社会に根差すべきであるとの共通の認識が生まれたところに根本的な意味があるといえよう。すなわち国家の影に隠れてきた社会の意味を再発見する契機であったのである。しかし権威主義体制の下で形成されてきた「政治的なるもの」の慣性も根強く残っているので、変わったものと変らぬものとの交錯現象も見られる。この点を明らかにするため、まず権威主義体制から成り立った「政治的なるもの」とはいったい何かを考察する必要があるだろう。

1 権威主義体制における政治

権威主義体制によって政治社会や公共圏的な社会空間が深刻に歪曲された状況下で、政治は二項対立の戦争のような展開を見せてきた。前述のように正統性危機に逢着した支配勢力は朝鮮戦争や分断状況から成り立った二項対立を国内政治に利用し、反対勢力に対しては体制の裏切り者、国家の敵という非難を動員して、抑圧や排除する対決政策で一貫してきた。したがって政治は自ら国家と同一化した政権が異質的に思える存在のすべてを恣意に他者と規定し、排除していく過程にすぎなっかたのである。「政治的なるもの」の観点からみれば、権威主義体制がもたらした最も大きな社会的損失は政治のもつ多様な性格の中でも、戦争のような二項対立的性格だけを浮きだたせたところにあるといえる。なぜならば政治の場を独占した権威主義政権の政治スタイルは社会全体に影響し、例えば対抗勢力もやはり支配勢力の駆使する戦争の文法に慣れなくては生き延びることができない状況に置かれるようになったからである。抵抗運動は権威主義体制を悪として規定する言説の実践によって自らのアイデンティティを維持してきたが、国家権力との対立が尖鋭化することにつれて、敵の正統性を否定すると同時に、抵抗運動の強度や求心力を強めるように、さらに強力な修辞的武器が必要となった。このような傾向の中で支配勢力の打倒や社会の急激で根本的な変革だけが有意味な政治行為であるかのような認識が対抗勢力の中でヘゲモニーを握るようになったのである。

政治的意味の生産を主導してきたこのような言説実践はみな「同一者/他者」、「主体/反主体」、「味方/敵」という二項対立的な差別化(区別化)体系を基本的な仕組みとしているものであった。勿論、M.

Foucault や M. Edelman が言ったように(14)、政治にはある程度、戦争のような文法が内在しているのをまったく否定することはできない。しかし市民社会が発達していて政治が市民社会に根ざしている場合、ある政治言説が二項対立に基づいていても、その社会全体が二元化しているとは言い難い。このような社会は政治的争点の震源地が多元的かつ多層的であり、一つの大きい争点がその社会の問題を総体的に反映しているとは限らない。生活の多様な側面から生じる問題の多様性があるから、特定の認識が社会全体の対立や葛藤につながるわけではないからである。しかし韓国のように国家権力の正統性そのものが問題になる場合、そして国家と社会の対立を前提として社会が成長しつつある社会の場合、二項対立関係がその社会の総体的な亀裂としてあらわれるようになりやすい。それに朝鮮戦争によって朝鮮半島が地理的な二分化の上で理念的にも二分化され、さらに支配勢力がこの二分化の現実を国内政治に再生産してきたので、実際の政治は勿論、「政治的なるもの」の生産基盤である象徴政治の場もやはり二分化され特定の政治勢力の差別化体系そのものが社会全体の二項対立的差別化体系を意味する状況に突入することになったのである。したがって、政治的行為は社会的な合意形成あるいは公論形成とは関係なく、ひたすら敵という範疇を創出し敵の倫理的根拠を罵ることを意味するようになった。「政治的なるもの」の意味生産を主導してきたこのような言説実践はまずは権威主義体制によって引き金が引かれて権威主義体制の抑圧かつ閉鎖的な言説状況と共に各々の政治言説に影響してきた。したがって政治的なるもののほとんどが戦争的な文法を反映せざるを得なかった現実を生み出したのである。その結果、政治的な意味生産の場では政策指向的な討論より区分、排除、誹謗のような分離や差別化の実践が優先するようになった。社会成員の生活から生じる多様な問題は国家権力という争点によって周辺化されたり総体的な理論あるいは中心を指向する記号の権威によって抑圧されたりしながら政治の全面にあらわれることができなかったのである。

要するに、排除すべきな他者性の境界を絶対化した二項対立的な言説実践によって社会の意思疎通的合理性や社会的論議性の地平はさらに縮小させらたといえる(15)。権威主義体制によって歪曲された社会的意思疎通構造や戦争の文法の突出した象徴政治の空間の中で、相互性に基づいた討論や合意形成の実践は誹謗や分離の実践によって蚕食されたのである。意思疎通的合理性は非効率の領域に押しのけられその代わりに実用的な意思決定のための道具的合理性が政治的な意味形成の過程を支配するようになったといえる。一九八七年以後、権威主義体制から政治的自由化過程に移っていくにつれて政治に見られてきた戦争の文法も少しずつ消えていったが、このような変化が権威主義体制の中で傷つけられてきた政治的なるものの回復を意味するものではなかった。長期間続いた権威主義的な言説実践が社会の意思疎通的合理性に基づく公論形成の機能を麻痺させてきたからである。それは地域感情の擬似政治イデオロギー化という現象に如実に表れている。

2 地域感情の政治的動員

そもそも地域感情というものは、地域間の偏見あるいは全羅道に対する差別意識の形で存在してきたのだが、これが政治イデオロギーとして登場したのは一九七一年大統領選挙の時からである。当時、与党の朴正煕大統領の選挙運動陣営は野党の有力な大統領候補である金大中氏を意識し地域感情を利用して支持を呼びかけたことが引き金になった。当選後朴政権は選挙を通して長期執権するのはあまりにもコストが高いとして、翌年いわゆる一〇月維新を断行し大統領の直接選挙を廃止した。そのため地域感情が選挙政治に利用されることはなくなったが、その裏面で地域感情は一層深くなりつつあった。なぜならクーデターで執権し、さらに独裁化に走りつつあった朴政権は前述のような正統性の危機に逢着し、権力の安定を図るため地縁を十分に活用したからである。例えば政権の最大の支持基盤である軍部要職に慶尚道出身をたくさん配置したり、国土開発政策においても偏重した開発を行ったりすることによって地域への利益配分と政権支持が結合した形の政治を行ってきたのである。それに全羅道地方は農地が多く険しい山があるせいで、朝鮮戦争を前後にしてゲリラ戦が行われたこともあって、全羅道に対する偏見がさらに深まってきたと言える。一九八〇代全羅道光州市で起こった民主化運動に対する新軍部の流血鎮圧も全羅道民の被害者意識をさらに悪化させる要因となった。しかしこのような地域感情は国家権力の正統性問題、つまり独裁対民主という大きな対立によって押さえられ、政治的な亀裂として表面化することはなかったが、一九八七年以後、独裁対民主という亀裂が消えるにつれ、その空白を埋めるかのように急激に表面化したのである。

勿論、一九八七年の選挙で金泳三氏や金大中氏が分裂し大統領の座を争ったことや、一九九二年の選挙で金泳三氏が与党と合党した際に金大中の当選を憂慮した勢力が地域感情を選挙戦略として駆使したこと、そして政権から疎外されてきた全羅道の人々が金大中氏を絶対的に支持したことなどが原因で地域主義が本格化したといえる。しかし地域感情という政治亀裂は構造的な原因から作り出されたものであって、むしろ権威主義体制の生み出した社会的損失であると規定せざるを得ないだろう。何よりも権威主義政権によって社会的意思疎通が封鎖され合理的な意思形成の可能性や経験がまったくない状態、言いかえれば国家権力による公共圏の植民地化が長期間続いてきた結果、政治の本来の機能が働かなかったからである。さらに一方は国家権力に執着し、他方は国家権力を獲得しようとしてきたのが政治の基本な対抗図だったので、政治的なるものが国家権力の獲得の問題に限られてしまい、相手に対する誹謗を通じて自分の正統性を確保しようとするもの以上には政治の成熟が期待できなかった状況も大きい原因であった。一九八七年以後、制度的には民主化しつつあったが、このような慣性がそのまま残るようになって、あらためて地域感情という修辞的武器を見つけ出し、これを政治道具化したのではないかと考えられる。

政治本来の機能がまったく働かなかったせいで、政党の間に理念や政策の差を見付け難くなった状況下では、地縁に頼って政党や政治家を支持するのはそれなりの合理性を持っている選択なのではないかとの意見もないわけではない。しかしこのようなパターンは地縁以外の争点を見逃させるプリズムとして作用し、政治的なるものをさらに歪曲しているという批判を避けることはできないだろう。何よりも「わが地域/他の地域」という二項対立を政治言説として効果的に使えるという現実は、韓国政治において意思疎通的合理性の地平がどれほど狭くなったのかを裏付ける証拠であると言わざるを得ないだろう。

3 新しい可能性

反面、一九八七年以後の変化の中で明るい面もないわけではない。もっとも注目すべきなのは、民主化政治変動の中で民主主義や人権などをつよく求める批判勢力の社会空間が広がり、それが軍部、官僚、産業の権力を牽制できる社会の形成に繋がっていると考えられる。もう一つは市民運動の活発な展開であるといえる。一九八〇年代後半から一九九〇年代にかけて環境、経済正義、参加民主主義、交通、福祉、教育など市民の生活に密接な問題に取り組んでいる市民団体が続出している。その背景としては二つの要因をあげることができるだろう。まず、ソ連や東欧諸国の民主化である。これは従来の中央集権型の社会主義国家が失敗を告げたことを意味するもので、韓国の知識社会においても第三の代案として市民社会を再発見するきっかけになったのである。もう一つは、韓国社会も既に労働者階級を中心とする単純な図式では説明できないほど多元化した構造を持つようになったという現実である。このような省察を踏まえて一九八〇年代の民衆という概念を代替する市民という概念に注目が集められ市民運動が拡大していくようになった。勿論、市民運動とはいえ草の根レベルでの市民活動であるとは言い難い点がないわけではないが、専門家運動であれ中央政治に関わる運動であれ、それが従来とは違う形の政治、すなわち参加型政治へ転換するのに必要なモデルや言語づくりの試みであることには間違いない。

もう一つの可能性は地方自治制の定着にあると考えられる。そもそも地方自治は一九四八年政府樹立と共に出発したのだが、地方自治のための地方自治制というより政権延長あるいは中央の政治家が地方を掌握するための手段として利用された側面が多かった。それさえも軍部政権の樹立後には、地方自治が韓国の現実には相応しくないので南北統一以後に実施を延期するという特別措置法ができ、地方自治法はあるものの実質的な機能は停止されたままであった。そうするうちに民主化過程に入ってから地方自治復活の議論が始まり、一九九一年には地方議会議員選挙、一九九五年には地方自治団体長選挙が行われやっと地方自治制が定着するようになった。現在、地方自治によって開かれる新しい政治への期待は高まっているが、多くの現実的な問題を抱えている。例えば、地方自治体の自立性の欠如や草の根保守主義、住民参政権の不備などが課題として取り上げられるだろう。

にもかかわらず地方自治の実施が韓国政治に示唆する意味は大きい。第一に、今まで中央の政治舞台を中心に行われてきた政治から住民が生活を営んでいる地域に根ざす政治に変わらなければならないとの認識が広がっている。住民が地域という空間を通じて政治に参加しながら政治に対する統制力を拡大するのが真の民主主義であるという観点が説得力を得つつある。第二に、行政に対する認識も変わりつつある。行政は統治機関でありそれに服従するか自分とは関係のないままのほうがいいとの認識ではなく、行政は住民が生活を豊にするための道具であるとの認識が広がっている。行政側にも自ら住民の立場に立ってものを考えようとする傾向が生まれつつある。これらの変化が日本の住民自治実験のようにシステムづくりとして定着しているとはまだ言い難いが、地方自治の活性化と共に生活に根ざした政治ができ、市民社会も生活の基盤である地域を中心に形成される可能性が生じていると考えられる。

五、お わ り に

要するに、一九八七年までの政治変動は国家権力の正統性問題を中心に展開してきた。政治共同体の基本となる権力正統性の問題が一九八〇年代末まで続いたので、韓国の政治は長期間にわたって運動政治の様相であらわれ、政治は政策や合意形成より戦闘としての体質を持つようになったのである。勿論、権威主義体制が存在する限り政治の本来の機能は歪曲され、それを克服するためには強力な闘争しかなっかたのではないかという議論もないわけではないが、それこそ権威主義体制が生み出した社会的損失であると言わざるを得ないだろう。

一九八七年までの政治変動が、国家をどんな規範に基づいて作っていかなければならないのか、という問題に関わるものであったとすれば、一九八七年以後には、国家権力の正統性を踏まえて如何に社会を作っていくのかという課題をはらむようになったといえる。民主化というのは単なる選挙制度の確立あるいは手続き的な民主主義だけを意味するのではなく、社会に根ざした政治が形成できるかどうかという問題であるからである。しかし権威主義体制から引き続く慣性がないわけではないから、道具的合理性や二項対立に基づいた政治言説がまだ有効なまま残っているのも現実である。

しかも、職業集団になってしまった従来の政治圏とは別に市民運動や地方自治を通じて政治を変えていこうという動きが、従来の政治に対する統制力として、あるいは代案として出現し始めたのは幸いなことであると考えられる。ただ専門化した市民運動だけではなく生活や地域に根ざした市民活動がいろんな部面で広がり、これに基づいて政策や合意が立てられるように社会的意思疎通の過程をシステム化する課題を抱えているといえる。このような改革を通じて、韓国政治が生活政治や地域政治という基盤を持つようになり、その基盤の上で本来の政治、つまり市民による市民のための政治が確立され、山積している社会づくりの課題に取り組んでいくことを期待するのである。この過程があってこそ権威主義体制から形成された政治的なるものをも新しく作り直せると考えられる。

国家権力の正統性という国家づくりへの変動は、いま社会づくりという新たな地平に入ったばかりである。市民社会や自治というものが新しい社会システムとして定着できるかどうかによって将来の韓国政治の型や質が決定されるだろう。結局、住民であれ市民であれ草の根レベルからの参加ができるように政治構造を変えていく努力、そしてもっと生活に密着した形で公的なるものあるいは政治的なるものを確立しようとする努力を抜きにしては韓国政治の発展は期待できないだろう。

*この論文は日本学術振興会の外国人特別研究員招へい事業や文部省科学研究費補助金による研究成果である。日韓両国における市民社会の条件を比較するために書いたものである。

(1) Terence Ball and Richard Dagger, Political Ideologies

and the Democratic Ideal (New York:HaperCollins), 1991.

(2) 過大成長国家論については崔章集著・中村福治訳『韓国現代政治の条件』(東京法政大学出版局、一九九九)の第一章を参考していただきたい。

(3) 冷戦構造や朝鮮半島の緊張関係を権力の安定化に利用してきたのには北朝鮮も例外ではない。

(4) 四つの区分は、Michael Mann が社会権力の起源を分析するために使った IEMP モデルを適用したものである。IEMP

というのは、Ideology、Economy、Military、Politics を意味するものであり、いかなる究極的な決定因子にも従属せずお互いに影響する、権力形成の主なチャンネルである。Michael

Mann, The Sources of Social Power:A History of Power from the beginning

to A.D. 1760 Vol. 1. (London:Cambridge University Press), 1986, pp.

1−32.

(5) Winfried No¨th, Handbook of Semiotics (Bloomington:Indiana University

Press), 1990, p. 319.

(6) Theda Skocpol, States and Social Revolutions:A Comparative Analysis

of France, Russia, and China (Cambridge:Cambridge University Press),

1979.

(7) G. O’Donnell and P. Schmitter, Transitions from Authoritarian Rule:Tentative

Conclusions about Uncertain Democracies (Baltimore and London:The Johns

Hopkins University Press), 1986.

(8) 宗教部門の民主化運動については、韓国キリスト教教会協議会人権委員会『一九七〇年代民主化運動(一ー五)』(ソウル光明社、一九八七)を参考していただきたい。

(9) 労働者層が自立した社会運動勢力として登場したのは、一九八七年民主化がすすむ中でのことである。

(10) 韓国政治変動について学生、宗教、労働部門のネットワークの観点から分析している研究としては、李信行、『韓国の社会運動と政治変動』(ソウル民音社、一九九七)を参考していただきたい。

(11) 金基成「韓国政治と改革主義ー民主化運動と対抗言説ー」韓興寿(編)『韓国政治動態論』(ソウルオルム出版社、一九九六)。

(12) 学生運動の履歴のせいで除籍された大学生の復籍、大学に常駐していた警察兵力の撤収の措置などを意味する。

(13) ソウル、釜山などの大都市圏では新韓民主党の候補が一位で当選する例が続出し、当時与党であった民主正義党を圧倒する現象が起こった。

(14) Foucault によるとすべての勢力関係は戦争からその表現を覚えてきた。言説(discourses)においても戦争の文法のような戦略的関係が見られる。Edelman

はこの点をより明らかに主張している。彼によると政治は敵の存在抜きには考えられない現象である。Michel Foucault, The History

of Sexuality:An Introduction (New York:Random House, 1978), p. 192;M.

Edelman, Constructing the Political Spectacle (Chicago:The University

of Chicago Press, 1988), p. 66.

(15) 民主主義というのは一般市民が主体になる支配形態であると言われているが、民主主義のもう一つの本質は、市民的な公共性の価値を目指して合意を創出することができるシステム、すなわち参加と疎通のシステムにあると言える。現代のように社会構造の複雑性が増大し、近代国家や市場の原理だけでは問題の解決や政策の提示に欠陥があらわれている時代には、自立した社会構成員が共通の問題に対してお互いに討論しながら疎通するシステムとしての民主主義が求められる。J.

Habermas によるとこれを支えるのが意思疎通的合理性である。つまり官僚組織や資本の力を支えている道具合理性によって植民地化された市民社会の意思疎通的合理性を再活性化するのが現代の課題である。韓国の場合は権威主義体制によって意思疎通的合理性の基盤が深刻に歪曲されてきたといえる。J.

Habermas, The Theory of Communicative Action Volume2, Lifeworld and

System:A Critique of Functionalist (Boston:Beacon), 1987;The Structural

Transformation of the Public Sphere:An Inquiry into a Category of Bourgeois

Society (Cambridge:The MIT Press), 1991.

|