2024年度

- 自分を試す旅

- 中川 岳

2024年の9月から約2ヶ月間、オランダ・ライデン大学のInstitute of Environmental Sciences(CML)に留学させていただきました。私は、廃棄物の焼却熱を産業利用することによる環境負荷と経済性の評価についての研究を行なっており、CMLでは、Rene Kleijn教授の指導の下、焼却施設から排出される二酸化炭素をリサイクルするCCU(Carbon Capture and Utilization)に関しての研究を行いました。

私はこれまで海外に行った経験が少なく、今回の渡航は人生で2度目の海外渡航であり、さらに1人での渡航は初めてでした。そのため、不安要素が多く、渡航の日が近づくにつれて楽しみよりも恐怖心が増していきました。それでも私が留学を決意した理由は、大きく2つあります。

1つ目は、新しい環境で研究と生活に挑戦したいという思いからです。日本では、橋本先生をはじめとする多くの方々の支援を受けながら研究を進められる恵まれた環境にいましたが、未知の環境で自分自身の力を試してみたいという気持ちが芽生えました。

2つ目は、自分の研究をさらにブラッシュアップしたいという願いです。私の研究分野は日本国内ではほとんど事例がありませんが、欧州では多くの実例があります。そのため、欧州の研究機関でさまざまな専門家からアドバイスをいただくことで、自分の研究をより深め、質を高められるのではないかと考えました。この2つをモチベーションに私は留学に挑みました。

現地では、平日は午前10時から午後5時まで大学で過ごしていました。初めのうちは、日本で研究しているのと変わらない日々が続き、物足りなさを感じていました。このままではいけないと思い立ち、Rene教授にお願いして週に1回の個別ミーティングを設けてもらったほか、研究所で毎週開催されているランチミーティングやセミナーにも積極的に参加しました。さらに、現地でしか得られない学びを追求しようと考え、自ら焼却施設にコンタクトを取り、見学ツアーを申し込みました。ここでは、日本では見ることのできない規模の焼却炉やCCUSの施設を見学し、マネージャーの方と欧州における廃棄物処理の最新動向や施設の技術、日本との違いについて話し合いました。専門的な内容を英語で伝えるのは非常に難しかったですが、貴重な経験となりました。これらの活動はすべて自分から提案し、主体的に行動した結果、さまざまな刺激的な経験を得られたと感じています。

現地での生活についてですが、ライデン大学には短期留学生用の寮がなかったため、私はAirbnbを利用してシェアハウスで生活していました。大学から少し離れた場所に住んでいましたが、電車と徒歩での通学は心地よく、日々のリズムを楽しむことができました。帰宅後は現地の食材を使って料理をしたり、ルームメイトと紅茶を飲みながら話したりと、穏やかな時間を過ごしました。英語が得意ではない私にとって、ルームメイトとの日々の会話は英語力を向上させる良い機会となりました。休日は研究から少し離れ、美術館や公園を訪れたり、ドイツやベルギーへの旅行を楽しんだりしました。また、オランダ人の友人と飲みに行ったり、ルームメイトに旅行に連れて行ってもらったりと、現地の人々との交流を深めることができました。平日も休日も、毎日が新しい発見と充実感に満ちていました。

留学に行く前は、自分の英語力への不安だけでなく、夏のインターンに参加できないことにも心配がありました。しかし、今振り返るとその心配は必要なかったと思えるほど、この留学に1ミリも後悔はありません。わずか2ヶ月という短い期間ではありましたが、毎日が刺激に満ちていて、新しい価値観やモチベーションを得ることができただけでなく、自身の研究を大きくブラッシュアップすることができました。最終日には、Rene教授と「来年の国際学会でまた会おう」と約束を交わしました。この約束が、今の私にとって大きなモチベーションのひとつとなっています。現在は、その目標を胸に、研究に励むとともに英語力の向上にも力を注いでいます。

もしこの体験記を読んでいる学生の中で、留学に行くべきか迷っている人がいたら、私は心から「絶対に行ったほうがいい!」と伝えたいです。留学中には多くの壁にぶつかるかもしれません。しかし、それらを乗り越えることで得られる経験や成長は、何にも代えがたいものになると私は確信しています。

最後になりましたが、留学するにあたって支援していただいた橋本先生、Sebastien先生、Prof Rene、橋本研の皆様、家族、関わって下さった全ての方に改めて感謝申し上げます。

- 自分をアップデートできる日々

- 盛本 怜太郎

2024年の9月から10月にかけて約1か月間、インドネシア・バンドン工科大学(Institut Teknologi Bandung / ITB)に短期留学しました。修士過程では、住宅耐震化による災害廃棄物発生量の削減効果についての研究を行っています。インドネシアでは地震等の災害が頻繁に起きており、これらの地域における災害廃棄物処理についての研究が行われていたので、今後の研究につながると感じ留学しました。

バンドン工科大学は、首都ジャカルタから車で約2時間半の距離にあるバンドンという都市にある大きな大学で、学内には国際寮があり、私はその寮で生活していました。私は一人で海外に行くのは初めての経験で、現地でどのような生活になるのか楽しみと不安が入り混じった状態でした。どちらかというと現地の人とうまくコミュニケーションが取れるか、英語が公用語でない中でうまく生活できるかといった不安が強かったように思います。ただ寮には私と同じで留学している日本人が5人ほど生活しており何もわからない状態の私にとってはとても心強い存在でした。ロシア人やデンマーク人などもいて彼らとも他愛もない会話をして楽しみました。

研究生活では、主にバンドンの郊外に位置するクリサタリ地区における災害廃棄物の管理と処理評価に関するプロジェクトに参加しました。全部で2回その地区の被災地を訪問し、1回目の現地調査では、被災地の様子を見学し実際に廃棄物処理の光景や被災者の様子などを観察しました。2回目の現地調査では、実際に災害廃棄物の管理と処理の評価をするためにクリサタリ地区の災害廃棄物の構成要素を調査する活動に参加し、被災地の中から2つの場所を選定し各場所の3つの地点で災害廃棄物の各物質の重量・体積のデータを収集することでその地点の災害廃棄物の要素を分析しました。

日本とインドネシアの生活の違いは私が想像していた以上のものがありました。インドネシアでは日本とは違い、トイレの面では紙をそのまま流せないことや、水道水を飲んだり口に含んだりすることが衛生上危険なため、コンビニや外のお店でミネラルウォーターを購入してそれを使用することなど初めは不便なことが多かったです。私が住んでいた寮はインドネシアの中でも比較的きれいな場所だったので、生活面で苦労することは少なかったと思います。特に19リットルのミネラルウォーターを持ち運ぶのが重くて非常に大変だったので、寮の管理人にお願いして部屋まで持ってきてもらいました。値段は19リットルで220円なので日本と比べてすごくお手軽に購入できました。日本と比べて全体的に物価が安いので、費用を抑えて留学したい方にはオススメだと思います!

留学することに対しては、 不安や心配が大きく、どれだけガイダンスに参加し周囲の先輩の話を聞いていても、不安が100%解消される人は少ないと思います。しかし、実際に自分の足で現地に赴き、自分の目で感じたりすることはすべてのことが新鮮で、留学が終わってみればなんであんな不安を抱えていただろうと思う日々です。結果様々なことを経験でき、私の中で忘れられない思い出になっています。

最後になりましたが、留学するにあたって橋本先生、現地の先生方、両親や研究室の皆様には沢山のご支援をいただき、大変貴重な経験をすることができました。ありがとうございました!

2023年度

- 研究で世界と繋がる

- 管 哲平

2023年の8月に約2週間、オーストラリアのメルボルンにあるRMIT(Royal Melbourne Institute of Technology)に滞在させていただきました。RMITではDr. Trivessの元、オーストラリアの住宅建設に使われる天然資源の使用量の推計を行いました。研究室の3つの力にある「自ら問題を見つけ、対応を考え、改善の方法を導く能動力」を存分に求められ、自信で研究テーマを決め、自ら近い研究プロジェクトを実施しているDr. Trivessにアポイントメントを取って、苦労しながら訪問まで漕ぎ着けることができました。

今回の短期留学で難しかった場面はたくさんありますが、特に研究に協力いただくまでの研究説明やコミュニケーションに苦労しました。なにせ見ず知らずの人が突然「そちらを訪ねて研究がしたい」と言うのですから、簡単に話が進むはずがありません。日本語でも研究を説明することが難しいのに、英語で教授陣に研究の説明をし、どんな事を現地でしたいのかを納得してもらうことに苦労しました。また話が進み、一度2022年の(日本の)冬休みに渡航を予定しましたが、現地の教授が2ヶ月の(オーストラリアの)夏休みを取るために延期になるドタバタもありました。この経験を通して、自身のしたいこと・伝えたいことを明確にして、簡潔にコミュニケーションを取ることが信頼関係を作る事に大切であると感じました。

また今回成長を一番感じた部分として、環境に溶け込む早さが挙げられます。約2週間しか滞在していないにも関わらず、シェアハウスの人達とほぼ毎日遊ぶ仲になり、学科の教授陣やPhDの学生とランチやコーヒーブレイクを共にしました。渡航前は一人も知らない状態から、初日から積極的に話しかけ、毎日沢山の人に囲まれて過ごせた滞在生活は予想以上に楽しいものとなりました。特にオーストラリアは沢山の移民や留学生がおり、バングラデシュやトルコ、イラクなど様々な出身の人と色々な経験を共有できたことは、自身の環境適応力をより強固にできたと感じます。

正直な話、現地に行かずにオンラインのみでも研究が可能だったかも知れません。しかし大学院生として違う国に行き、研究を通して様々な人と繋がることができたことは、他の人には出せない「深み」や「自信」を身に着けることができたと思います。

最後になりましたが、橋本先生、セバスチャン、Dr. Trivessを始め、沢山の方々ご支援いただき貴重な経験をすることができました。改めて感謝申し上げます。ありがとうございました! Thanks mates!

- マレーシアへ

- 林 亮介

2023年の9月11日から10月12日までの約1か月間、マレーシアのマレーシア工科大学(Universiti Teknologi Malaysia/UTM)に短期留学しました。木質バイオマス発電の環境負荷や炭素中立性に関する研究を行っていたことから、マレーシアでは木質バイオマス発電を行うことで削減できた二酸化炭素量に関して、カーボンプライシングという政策手法に着目し研究を行いました。企業などの排出するCO2(カーボン)に価格をつけ、それによって排出者の行動を変化させることを意図した政策手法です。

マレーシア工科大学は、マレーシアのジョホール・バルという都市の郊外にあるかなり大きい大学で、学内には寮があり、留学生のほとんどがその寮で生活していたことから、私も基本的に大学内で過ごしていました。留学前は、大学にはたくさんの学生がおり、毎日研究室に通い、研究室や寮で多くの友達を作り、楽しい生活があるものと想像していました。しかし実際は、大学の休暇期間だったこともあり、学内にはほとんど人がおらず、寮にも僕ともう一人しかいないという、少し寂しいものでした。また、研究活動については、自分の寮の部屋や図書館で作業するしかなく、担当の教授も国際学会の準備で忙しくしており、1週間に1回、進捗報告を行って、指摘やアドバイスを受けるといったものでした。

そこで、私生活については充実したものにしようと心がけました。そのためには、留学先の人と仲良くなることが必要であると考えました。仲良くなることで英語を用いてコミュニケーションをとる機会が増え、英語力の向上にもつながると思いました。一方、留学後1週間を過ぎたあたりから学校や寮にも人が増え始めました。寮生はみんな留学生ということもあり、週末に寮生を誘って2泊3日の旅行にいったりしました。旅行を経てとても仲良くなれ、毎日集まってコミュニケーションを図れるようになり、交友の輪も広がり、英語に触れる機会が圧倒的に増え、充実したものになったと感じています。困ったら、ぜひ思い切って旅行に誘ってみるのも良いと思います。

また、留学後の話になりますが、留学先の先生が日本で開催される国際学会のホストをやっていたため、その学会に参加させてもらい、英語で発表できたのもいい経験になったと感じています。

私自身あまり英語が喋れない中での挑戦で、うまく意思疎通が取れない場合もありましたが、意外とパッションで何とかなることも多かったです。刺激的で楽しいものが待っていると思うので、あまり臆せずぜひチャレンジしてみてください(英語を喋れた方が絶対もっと楽しくなると思うので勉強も頑張ってください)。また、アジア圏はヨーロッパやアメリカなどに比べると魅力的に思えないかもしれませんが、ヨーロッパからの留学生も多く、仲良くなるだけならコスパがかなりいいと思うのでお勧めです(研究室での活動というものがなかったせいか、ほとんどヨーロッパの友達しかできませんでした(笑))。

最後になりますが、留学するにあたって支援してくださった橋本先生、現地の先生方、橋本研関係者の皆さまに改めて感謝申し上げます。ありがとうございました。

2022年度

- 行動力の意味

- 山本 涼太

2022年11月22日から12月26日までの約1ヶ月間、オーストリア・ウィーン工科大学のInstitute for Water Quality and Resource Managementに短期留学しました。現地ではProf. Helmut RechbergerとDr. Sabine Dworakの指導の下、研究活動を行いました。

本当はM1の夏に行くつもりでしたが、コロナ禍で中止になってしまい1年遅れでの留学となりました。留学を支援してくださった橋本先生並びに理工学部の先生方に改めて感謝申し上げます。

私は海外旅行に行くことが好きで、それまでに何度も海外に行ったことがありましたが、自分一人で1ヶ月間も外国で生活するのは初めてでした。日本でもずっと実家暮らしだったので、日本を飛び立つときは不安でいっぱいだったことを思い出します。しかし、異国の地で一人生活したことはこの上なく素晴らしい経験になったと感じます。英語で誰かと話さないと声を出す機会がほぼ無いので、半強制的に英語力が上がっていきました(笑)。どんなに不安を感じていても、やってみると意外とうまくいくものです。

研究室では日本でも取り組んでいた銅製錬由来の水銀大気排出についての研究を、現地の学生や教授の意見を取り入れて、より良いものにすることができました。ミーティングに参加し、自分の研究を英語で発表する機会もいただき、充実した研究室生活を送れたと感じます。私が現地で研究をする中で一番驚いたのは、研究と休憩のメリハリです。研究室の学生はほとんどが10時までに来て、18時くらいにはほとんどが帰宅していました。橋本研では昼過ぎに来て夜8時くらいに帰る学生が多かったです(笑)。また、コーヒーブレークという時間が設けられており、全員が同じ時間に休憩してコミュニケーションを取る機会がありました。留学前の研究室では、休憩したくなったら休憩という具合だったので集中力が途切れることが多かったですが、現地学生の研究に対する取り組みを見て自分もメリハリのある研究を行えるようになりました。

留学中は、よりたくさんの人と関わり合えるように、Airbnbを通じてシェアハウスをして現地に滞在しました。共用スペースと自分専用の部屋が1つ貸し出されるという形で、いろいろな国の方と関わりを持つことができました。ウィーンに1年くらい単身赴任している人や、旅行で長期滞在している人など、様々なバックグラウンドの人がおり、話していてとても楽しかったです。あえて共用スペースで多く過ごすように心がけ、たくさん英語に触れることができたことは、自分の成長につながったと感じます。ぜひ今後留学を考えている人は、ホームステイやホテルも良いですが、より多くの人と関われるシェアハウスを検討してみてください。オススメです。

留学するということはハードルが高いと感じる人が多いかもしれませんが、人生を変えるような経験になること間違いなしなので、ぜひそこに時間とお金を費やしてみてください。英語力不足など不安に感じることもありますが、やってみるとなんとかなるので、まずはやってみようという行動力が一番大事だと思います。迷ってる人は是非、チャレンジしてください(迷ってない人もチャレンジしてください)。

最後になりましたが、留学するにあたって支援してくださった橋本先生、両親、現地の先生方、橋本研関係者の皆さまに改めて感謝申し上げます。ありがとうございました。

2019年度

- 多国籍、多文化で溢れた留学生活

- 野末 浩佑

2019年9月から12月までの約3か月間の間、オーストラリアのメルボルンにて留学生活を体験させていただきました。大学院では南海トラフ巨大地震における災害廃棄物について研究を行っており、メルボルン大学においても災害廃棄物処理に欠かせない仮置き場について研究が行われていたので、今後の研究の発展のために留学を行いました。

私は橋本研始まって以来、過去最弱の英語力で留学に行った生徒であると自負するほど英語が苦手でした。大学受験でも大いに苦労しましたが、その頃から英語を喋れるようになりたいと考え、いつか留学したいと思い続けてきた上でのやっとの留学でした。留学先が英語圏に決まり、大学時代に迷っていた語学留学の憧れから大学と並行して語学学校にも通うことを決心しました。その際に出会った私と同じく語学を勉強しに来た多国籍の友人についてお話しさせていただきます。

私が通っていた語学学校では南米、アジアを中心に多くの国の生徒が在籍していました。私が最初に配属になったクラスには日本人は私以外いませんでした。半分以上がコロンビアやチリなど南米人でそれ以外は韓国、タイ、トルコやフランスなどのヨーロッパ人でした。その人たちは私と同じく英語を学びに来た生徒であるため、お互いに会話に苦労することもありました。しかし、その際に感じた日本人との差は自信の持ち方の違いです。最初の私を含めて多くの日本人は自分の英語に自信がないと話しかけるのに躊躇しますが、多くの外国人は正しい英語でなくても積極的に話しかけてきます。聞いていて文法的におかしくても意味は理解できますし会話は成り立ちます。しかし、日本人は恥ずかしさを感じてしまい話しかけなかったりする人が多いと思います。外国人は間違いを気にせず積極的に話しかけるからこそリスニング力は高いように感じました。私が一番苦手なことです。文法は私の方ができる自信がありましたが、会話力はその他の学生の方が格段にできているように感じました。また、オーストラリア人を含めてバスや電車の中で知らない人同士がいつの間にか会話に入ってバス全体で会話しているような空間になったりすることに何度か遭遇しました。このような場面に遭遇するようになって、私も下手な英語でもいいから積極的に話していこう!という意欲がわきあらゆる場面で英語を使って積極的に会話をするように心がけました。お世話になった教授を含め、会話した方々は私のへたくそな英語を理解する努力をしてくれ、私が理解できなかったことはよりかみ砕いたいい方に変えてくれたり、外国人の優しさにも触れることができました。3ヶ月という短い間でしたが、周りの環境にも恵まれ多くの時間英語に触れることができたので、多少は語学力向上ができたのではないかと感じています。留学が終わる頃、友人と教授から「最初はほとんど何が言いたいのか理解できなかったが、今では意思疎通ができていると感じる」と言ってもらえた時は本当にうれしかったです!

また、オーストラリアでは「休日は休む! 仕事は平日にするものだ!」の意識が高く、それに準じる形で私も休日は観光に出かけたり友人と飲みに行くなど、プライベートも十分すぎるほど満喫させていただきました!(笑) 本当に楽しい思い出ばかりの留学生活を送ることができて大満足です!

私は研究留学というより語学勉強の色が濃い留学になりましたが、たった3ヶ月でも成長を感じられましたし、なにより意識改革することができました。日本人が見習うべき外国人の考え方をこれから見習いたいと、何より語学力の重要性を痛感し、これから日本でも語学勉強を続けていきたいと感じることができた留学になりました!

このような機会を与えてくださった、橋本先生、Prof. Thompson、両親に感謝しています。ありがとうございました。

- 行動する勇気

- 三俣 陽太郎

2019年8月27日から10月15日までの約2カ月の間、イタリアのロマーニャ州・リミニのUniversity of Bolognaへ留学に行きました。日本では「日本におけるポリ塩化ビニルの二次埋蔵量の評価」という題目で研究しており、今後の研究の発展として対象地域を広げるため、イタリアでは欧州を対象として同様の研究を進めました。

現地では、平日は9時から17時で研究室、土日は休みという生活でした。研究室ではデスクとパソコンを用意して頂き、ミーティングは定期的に行うことはなく質問や分からないことがあれば随時聞きに行くという形で研究を進めました。到着してから数週間は自分の伝えたいことや聞きたいことがうまく伝えられず、自身の英語能力の低さを痛感しました。最初のうちは、上手く伝えられないことで質問に行くことを躊躇したり、控えてしまいました。そこで、議論する際には図や表を用いて説明することや、伝えたいことをメモして準備をしっかりとすることを心掛けました。また、聞き取れない時は分かるまで何度でも聞き返すことを意識することで徐々に深い議論が出来るようになり、帰国後もメールを通して研究の補助をして頂くなど良好な関係を築くことができました。

休日は友達と観光に行ったり、ホームパーティに招いてもらったり、現地のお勧めのお店に連れて行ってもらったりしました。しかし、最初は現地で知り合いができずに悩みました。せっかく留学に来たのに友達ができずに終わってしまうと思い、留学先の大学が行っていた留学生向けのイベントに積極的に参加することにしました。そこでも、上手く英語でコミュニケーションをとることができるか不安でしたが、話さなければ始まらないと思い、下手な英語でも積極的に話しかけました。文法が間違っていたり上手く伝わらなくても、伝えようとすれば相手はしっかりと聞いてくれるし、分かろうとしてくれました。自分から話しかけるようになると友達ができ、その友達の友達を紹介してくれてそこから輪が広がっていき、友達の家で現地の名物料理を振る舞ってもらったり、逆に日本料理を振る舞ったりと交流を深め、充実した休日になりました。

留学では研究・私生活両方においてコミュニケーションや文化の違いなど不安な部分が多かったです。しかし、日本にいる時より一人ではできないこと、分からないことが多いため現地の人に頼ることが増えました。日本では迷惑だと思ったりして頼ることを躊躇うこともありましたが、現地では分からないことを聞いて迷惑そうな対応をされることはほとんどなく、むしろ聞いたこと以上に心配してくれたりなど親切に対応してもらえました。英語に自信がなかったり、現地で一人で暮らせるか不安だと思いますが、頼れば助けてくれると思います。私は留学を通して行動することの大切さを学びました。上手くコミュニケーションをとれるか悩む前に、まず話してみる・行動に移してみることが重要だと感じました。

最後に、出発前はイタリアは治安が悪そうなどと思いビビッていましたが、実際には怖い人には出会わず、非常に親切にしてもらいました。日本人と同じかそれ以上に親切で紳士な人柄の方たちでした。留学に行った時にはビビらずどんどん頼ればいいと思います。

2018年度

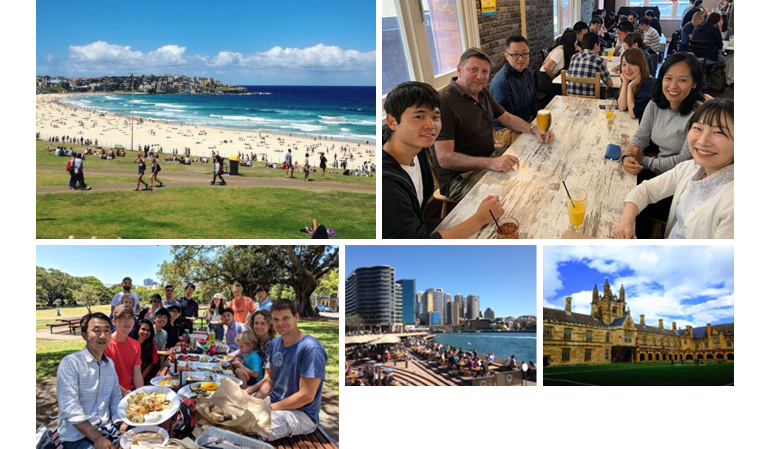

- 英語圏で多様性のある都市、シドニー

- 馬場 亮輔

2018年9月から11月の約3か月間、オーストラリア・シドニーにあるThe University of Sydneyという大学に研究留学をしました。日本では、「日本の家計消費が世界に誘発する窒素負荷を評価する」というテーマで研究を行っており、今後の研究の発展のために留学に行きました。

留学を決意した理由は3つあります。1つ目は、研究のスキルアップ。2つ目は様々な国の人と交流し、自分の世界観を広げること。3つ目は英語力の向上です。これは、僕の「様々な文化や価値観に触れた時に自分の中の固定観念に気づくことができた」といった経験や「将来専門分野を活かして世界で仕事をしてみたい」といったモチベーションからでした。ここからは、「現地での研究」「現地での生活」「英語力の向上」の3つのトピックに分けて私の留学経験を紹介します。

<現地での研究> 私が留学した研究室は産業連関分析の研究で高い成果を挙げており、そこの研究員や学生と毎日一緒に研究していました。留学を通して研究スキルの向上に加えて、「この研究結果を誰が欲しがっているのか」「この研究は社会の何の問題解決に役立つのか」について考えることの大切さも学ぶことができました。

<現地での生活> シドニーを一言で表すと「多様性」でした。シドニーには、いろいろな国の人が来ており、統一された文化や価値観はありません。街を歩けば、世界中の料理を食べることができ、年中を通して様々な国のイベントが開催されています。オーストラリアは日本に比べてオープンな性格で気楽な人が多い印象でした。そのため、初めて会った人でも気軽に話しかけることができ、友達を作りやすかったです。

<英語力の向上> 私の留学前のTOEICスコアは780点でした。英語力の向上のため、日常的に英語で話す機会を作りたかったので、留学の前半はオーストラリア人家族の家にホームステイし、後半はヨーロッパ圏の人達9人とシェアハウスをしました。また、シドニーはいろいろな国から様々な目的で人が来ています。私のような大学生もいれば、語学学校に通う人、仕事を探しに来た人やワーキングホリデーの人など様々です。彼らは英語能力の向上に対してモチベーションが高いので、MeetUpを通してそのような人たちと英語で交流できるイベントを見つけて毎週参加していました(3か月で20ヵ国以上の人と出会いました)。その結果、帰国後に受けたTOEICでは820点を取ることができました。

留学に行く前は「友達はできるかなぁ…」や「研究についていけるかなぁ…」と不安はあったのですが、現地に着いてみると、フレンドリーで親切な人たちに出会うことができました。留学先に不安がある人は、「現地に日本人がいるか」や「どんな国民性の国か」などを参考にしてみると良いと思います。一旦安心できる環境を作ることができればあとは自分次第。興味関心のあることにチャレンジしてみることをお勧めします。

- 主体性を育む

- 平井 満規

2018年9月26日から12月14日までの約三カ月間、スペインのバレンシアにある Polytechnic University of Valenciaにて、木材製品の長寿命化とカスケードリサイクルについての研究を行いました。

現地での滞在期間中は、主に英語を使用しながら、担当教員の方と週一回程度のミーティングを行っていました。最初の数週間は、過去に留学された先輩方も仰っていたように、言語の壁に伴うコミュケーションの難しさに本当に悩まされました。特に研究に関わる議論を行う上では、自分が理解していること、自分が質問したいことをしっかりと伝えなければなりません。しかし、最初の方は自分の言いたいことが上手く伝わっていなかったり、相手の言っていることが上手く汲み取れなかったりと、コミュニケーションによる問題が多々ありました。そこで、とにかくミーティングをする前の準備に徹することにし、自分の伝えたいことや質問したいことは、図や表を使いながら説明していました。また、リスニング力を上げるために毎朝必ず英語の勉強に取り組み、学んだことを友達との会話でアウトプットするように心がけていました。その結果、コミュニケーションが以前よりも円滑に取れるようになり、研究について深く議論ができるようになっただけでなく、担当教員やその周りの方たちとも良好な人間関係を築くことができました。

私生活では、最初の一週間は大学と家を往復するだけの日々が続き、精神的にもかなり苦しかったのを覚えています。しかし、この機会を、この限られた時間を無駄にはさせたくないと思い、積極的に自ら友達を作りに行くようにしました。それからの生活というものは、友達と毎週末バーに行き、車でドライブに連れて行ってもらう等、本当に充実したものになりました。私の誕生日の際には、大学でサプライズをして頂き、プレゼントをもらった上にみんなでスペイン料理を食べに行きました。そのあとはまた別の友達にバーに連れて行ってもらい、お祝いをして頂くなど、本当に周りの方に恵まれた環境で生活することができ、一生の思い出となりました。

スペインの文化からも、多くのことを学びました。特に私自身が驚いたのは、向こうの方々は友達同士の会話においても、理解できないことに対し、自分が理解できるまで何度も質問をするという点です。私たち日本人は、空気を読む文化のせいか、自分が本当に理解していなくても、分かったふりをしてしまうことや、質問をしないことが多い気がします。その点に関して、海外の人の積極性を自分も見習って、友達との日常会話や研究活動等でも意識するようになりました。

私はこの留学を通して、主体的に行動しなければ何も得ることはできないと気付き、主体的に行動することが良い結果に繋がることを学びました。私が留学生活を通して主体性を育めたことは本留学を通して一番の財産になったと思います。

最後になりますが、今後留学を希望される方には、是非主体的に行動することを意識してほしいと思います。行動した結果がどうであれ、必ず自分に良い結果をもたらしてくれると思います。充実した留学生活を送れるかどうかは、本当に自分の行動次第です。大変なこともあるからこそ、成長できるチャンスだと信じ、自分の殻を破っていって欲しいと思います。

2017年度

- 留学のための準備

- 植屋 純平

2017年8月7日から10月9日までの約2か月間、ドイツ・シュツットガルトにあるThe Fraunhofer Institute for Building Physics (IBP) という研究所に行ってきました。日本では、土地利用の変化と生物多様性の減少というテーマで研究を行っており、今後の研究の発展のためLCAへの適用方法の検討を行う段階にありましたので、現地では、LCAにおける生物多様性の評価手法の検討を行いました。

留学での体験を話す前に、留学に行くまでの過程を話します。私の研究は、研究室内でも少し外れた研究テーマであったため、自分で留学先を決めることから始まりました。自分が留学で何を学習したいのかを明確にし、どこに留学に行けば学ぶことができるのかをよく考えました。留学希望先に自分の研究と留学で何がしたいのかを知っていただくために、英語でそのための文書を作成しました。この文書を作る際に、研究室の留学生に時間を割いてもらい、英語で研究と留学の目的についての説明を繰り返しました。この結果、自分が行きたかった留学先の先生に自分の研究を理解していただき、留学をすることができました。留学に行くことが無事に決まった後も、インターンの時期でバタバタしていたこともあって、滞在場所が留学先の先生の紹介で留学5日までのギリギリに決まりました。

留学へ行くまでの準備は非常に大切です。

留学先の研究活動は、担当教員に課題を言い渡され、1週間に1、2回の1対1のミーティングで進捗状況の報告・疑問や理解できなかった部分の質問等を行いました。1対1ということもあって、英語が聞き取れなかった部分は何度も聞きなおし、研究についてわからなかった部分も、もう一度説明してほしいと要求をしやすい環境にありました。新たな研究手法を学ぶことが出来たので、英語で難しい部分はありましたが楽しかったです。大学ではなく、研究所に留学することとなったため学生は少なく、あまり日常会話をする機会はありませんでしたが、一研究員になったような気がして、日本では味わえない経験をすることができました。

研究以外の話をすると、留学は文化の違いも体験できるいい機会だと思います。研究所の人たちは、朝9時に出勤し、夕方17時くらいには帰宅します。金曜日は毎週、16時くらいに仕事を切り上げ、研究所に貯蔵されているビールを飲んでいました。街に出ても、平日にもかかわらず18時くらいには飲んでる人で溢れかえっていました。さすがドイツ人!と思うとともに、日本じゃ考えられないなと文化の違いを感じていました。

留学は、研究はもちろんのこと、文化の違いなど日本にいるだけでは味わえない様々な経験ができるいい機会だと思います。ぜひとも、英語を恐れずに進んで留学をしていただきたいなと思います。そのために、研究についてどんなことを学びたいのか、どこの地域のどんな文化に興味があるのか、など留学の目的を明らかにし、その準備を行うことはとても大事です。この準備がしっかりと出来ていれば、留学はきっと有意義なものになると思います。

最後に、ドイツでいっぱいお酒が飲めて楽しかったです!

- 大切なのは積極性

- 谷畑 佑典

2017年10月2日から12月20日の三か月間、オーストリアのウィーンに研究を目的に短期留学に行ってきました。現地では、Alpen Adria Universityの研究所である IFF(Institute of Social Ecology)でDr. Fridolinの下で研究活動を行いました。

研究所の生活では主に英語を使っていたのですが、初めの1週間で自分の英語力の低さを思い知らされました。ウィーンへ来た目的を伝えるために、まず自分の研究を説明しようとしたのですが十分に相手に伝わらないことや、在学生と話す機会があった際も語学力に差がありすぎて会話に参加できないことがありました。そういったことに対応するために、発表する際は事前に話したいことを整理して、パワーポイントもできるだけ図や絵を用いることで語学力をカバーできるようにしておくなど、いろいろな工夫をしました。

欧州では、日本とは違い何事にも積極性が求められます。試しに参加した授業では、授業中に学生が自分から挙手して自分の意見を述べて先生はどう思うか質問するなど、日本では考えられないことを体験し、良い意味でのギャップを受けました。今回の留学でこの積極性を学べたことは自分のこれからの財産になったと思います。

このように研究面では留学当初から充実していたのですが、私生活では最初はかなり苦労しました。まず、英語を流暢に話すことができなかったので友達が全くできず、初めの10日間は家と研究所を往復するだけの生活で、ずっと早く帰りたいと思っていました。その時期は早いときは、20時に就寝するなどの生活でした。しかし、このままでは心身がもたないと思い、欧州人の積極性を見習って、人生で初めて「本気で友達を作ろう!!」と決意し行動したことで、幸いにも友達を作ることができました。友達は主にウィーン大学の学生だったのですが、欧州の人は語学力が達者で、友達のほとんどがマルチリンガルだったので、英語だけでなくいろいろな言葉に触れることができ、自分にとって世界を知る良い刺激になりました。

友達ができてからの留学生活は充実し、平日は研究所に行って研究、休日は友達とサッカーを観戦したり、クリスマスマーケットに行ったりと、ウィーンでの生活を満喫でました。欧州では、ONとOFFの切り替えがはっきりしていて、「休む時は徹底的に休んで、働く時はしっかり働く」といった文化で日本も見習う必要があるなと感じました。

こういった生活をしているとあっという間に三か月は過ぎてしまいました。この三か月を振り返ると、日本で生活しているだけでは得られないものがたくさんありました。個人的な意見ですが、留学は本当に良い経験になります。英語が話せる話せないは重要ではなく(話せるほうがいいですけど…)、何か目的をもって行ってみてみれば、日本では経験できない楽しいことや苦しいことを学ぶことができ、将来の自分のためになると思います。留学するかどうかを迷っているなら、ぜひ積極性をもってチャレンジしてみてください。

留学をサポートしてくださった、橋本先生、事務室の方々、両親、ありがとうございました。

- ボストン冬日記

- 福谷 大樹

2017年9月30日から11月31日までの2カ月間、アメリカのボストンにあるNortheastern大学にて、白金族金属のリサイクルポテンシャルに関する研究を行いました。期間中は週に1度のグループのミーティングと2週に1度程度、個人的に担当教授の部屋に行ってミーティングを行っていました。加えて、週に2回ほど担当教授の講義にも参加していました。出発前から英語でのコミュニケーションに不安を感じていましたが、担当教授をはじめ研究グループのメンバーは皆さん、わかり易くゆっくり話してくださり、また聞き返しても嫌な顔ひとつせず、親切に答えてくださいました。ただ、研究ミーティングはもちろん、参加した講義にグループワークが多かったので、「英語で伝える」ことに苦労しました。「変な英語で伝わってしまったらどうしよう」などと考え、会話になる度にビクビクしていました。しかし、数日が過ぎた頃から意外と何とかなると感じだしました。おそらく、私に足りなかったのは、英語能力よりもむしろ「英語を話すことへの慣れと勇気」だったと思います。そうしているうちに、毎日の英語での会話が楽しくなり、研究ミーティングや講義でのコミュニケーションが当初より円滑にできるようになりました。

また、休みの日には教授一家と出掛けたり、学校の人やルームメイトと観光やお酒を飲みに行ったりしました。平日はしっかり勉強、週末は思いっきり遊ぶといったアメリカの方々の切り替えの良さに驚嘆しました。特に同じ研究グループのPhDの方は、平日(勤勉)と週末(ノンべー)で別人のようでした。こういったメリハリが研究では大切だと改めて感じさせられる2 カ月間でした。

最後に、これから海外留学をされる方は、英語で会話することにいち早く慣れることを心掛け、研究に現地での遊びに楽しんでいただけたらなと思います。

- やりきる気持ちの大切さ

- 宮本 渉

2017年10月6日から11月30日までの約2か月間、アメリカのヴァージニア州にあるUSGS(U.S. Geological Survey)にて、短期のインターンシップに行ってきました。現地では、鉱物資源の安定供給性の評価に関する研究を行いました。ここでは、なぜ私がアメリカに留学することを決めたのか、そのモチベーションについて記そうと思います。

私の留学のモチベーションは、研究を深化させることでした。私の研究は、海外の研究グループが提案した研究手法を参考に進めています。そのため、研究を始めた当初から、英語論文に触れる機会が多々ありました。英語が得意ではないため苦労しましたが、研究が進むにつれ、一種の「研究ハイ」になった時、もっと手法について知りたい、学びたいと考えるようになりました。私が研究している分野は発展途上であり、議論の余地がまだまだあります。そのため、いつからか同じ分野の研究者、とりわけ参考にしていた論文の著者と議論したいと考えるようになりました。また自身の研究結果を見てもらいたいという思いも強くなっていました。上記の通り、英語に自信はありませんでしたが、研究を深化させたいという、ただ一点のモチベーションだけで研究留学を決意しました。留学の意志を固めた後も、留学先が決まらず、一から計画を立て直さなければならない等、いくつか壁にぶつかりましたが、モチベーションを強く抱いていたため、最後までやりきることが出来たと思います。

インターンシップが始まった後も、研究手法の違いから、なかなか上手く進みませんでした。私を指導してくださった方は、現在異なる手法でアプローチしているため、留学当初は苦労しました。研究のフィードバックを頂いた後、やるべきことが見つからず、最初の数日は日本の研究室と変わらない生活を過ごしてしまいました。しかし、留学の動機に立ち返り、自ら行動していくように心がけました。先方ではグループミーティングで進められることが多かったのですが、個別で議論する機会を設けて頂き、積極的にやりたいことをアピールしました。議論を続けていくと、手法は異なりましたが、抱える課題は同様のものが多く、目指すべきゴールが同じであるということが判明しました。その後は、積極的に議論に参加することができ、研究を少しは深化させることが出来たのではないかと考えています。

将来、留学を考えている学生は、多少の壁にぶつかった場合でも、難なく乗り越えることが出来る、モチベーションを強く持って、挑んでほしいと思います。受け身ではなく、主体的に留学に取り組むことが出来れば、得られる経験も発見もたくさんあると思います。

- 留学を楽しむ

- 渡辺 梓

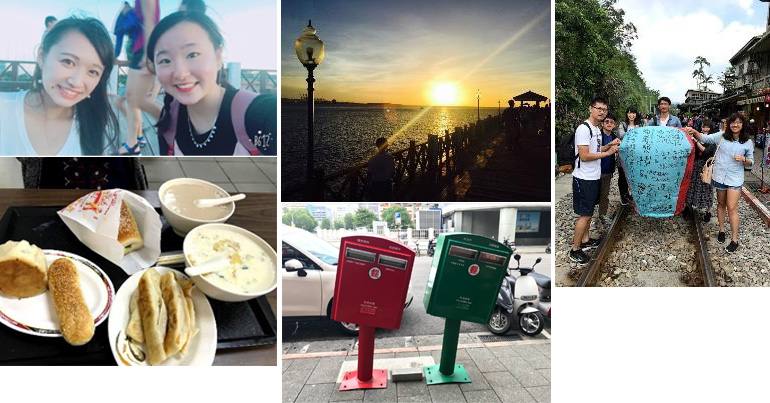

2017年9月18日から11月12日の2か月間、台湾の国立台湾大学(National Taiwan University)へ短期留学に行きました。日本ではリサイクル率の再定義に関する研究を行っていたため、現地ではその日台比較を行いました。

研究はまず、担当教授と博士課程の方に日本での研究内容、台湾でやりたい研究内容を伝えるところから始まりました。自分ではそれなりに内容を伝えることができたと思っていましたが、何度かミーティングを重ねるにつれて、研究内容の認識に少しずれが生じていることに気が付きました。これは日本と台湾の廃棄物処理のしくみが所々異なっており、その違いをきちんと把握・説明しきれていなかったことが原因でした。そこで私は日本の廃棄物処理に関する言葉のひとつひとつを定義から詳しく説明し、自分が調べた範囲で台湾との違いを明らかにするなど、日本では普段説明しないところまで丁寧に説明することを心掛けました。またスライドの構成、自分が知りたいこと・質問したいことをはっきりさせて、わかりやすい発表スライドを作ることを意識していました。そのおかげでその後の議論はスムーズにいき、最終的には結果もしっかりと出せ、充実した研究生活になったと思います。

休日は研究室のメンバーと郊外へ観光に行ったり、中国人のルームメイトと有名な朝食屋さんへ行ったり、時には一人で台北市内を観光したりと、充実した時を過ごしていました。台北駅周辺など観光地では英語はもちろん日本語すら通じたのですが、少し観光地から外れると中国語しか話さない人が多く、英語も伝わらないということが多々ありました。中国語の話せる友人と一緒の時は彼らが通訳をしてくれましたが、一人の時は基本ジェスチャーでどうにかしていました。しかしこのままではなんだかつまらないと思った私は、生活でよく使う中国語の日常会話を勉強することにしました。2か月という短い期間だったので、留学生寮で知り合った日本人の友人に中国語のテキスト(英語版)を借りて、買い物など日常生活に関するフレーズを覚えたり、台湾人や中国人の友人に普段の生活で便利なフレーズを教わるなど、楽しみながら簡単な中国語を勉強していました。そのおかげで帰国前には一人で店に入ってもジェスチャーを使うことなく、買い物を済ませられるようになりました。

台湾は英語圏ではないので言葉の壁を感じることはなく、担当教授や研究室のメンバー、友人たちもとても親切だったので留学中に不安を感じることはほとんどありませんでした。そのため、この順調さにこのままでいいのかな? と思ってしまうこともありました。こうした中でより今回の留学を充実させることができたのは、今の課題をしっかりとらえて今自分がすべきことを考えることができたから、また自分が興味を持ったことに対して自分から積極的に行動を起こすことができたからだと思います。これから留学へ行く人にはこうしたことを意識して、充実した留学生活にしてもらえればと思います。

2016年度

- 留学の「楽しさ」

- 田中 大介

2016年10月18日から12月20日までの約2か月間、中国の瀋陽にある東北大学(Northeastern University)へ短期留学に行ってきました。日本では非金属鉱物の環境効率評価というテーマで研究を行っていましたので、留学中はこれの一部分である「付加価値」の検討を行いました。

留学先が中国ということもあり、漢字を使えば最低限のコミュニケーションは出来ると思い、現地に乗り込みました。しかし、日本で私たちが使っている漢字と現地とでは、意味が異なる場合や、そもそも見たことがない漢字があるなどといったギャップがあり、当初はかなり混乱しました。また、留学した瀋陽という都市では外国人の訪問が少ないのか、飲食店のメニューの中に英語表記のものが1つもないことがほとんどでした。研究室に行けば英語を話せる方は数人いるものの、日常では頼みの綱でもあった拙い英語も使えず、留学2週間で人生初のホームシックを味わいました。

そこで私がとった行動は、「基礎的な中国語の習得すること」と「英語が話せる外国人を見つけること」でした。前者に関しては、自分1人で食事も出来なければ本当に飢え死にするかもしれないという危機感から、序数や単位、日常的に使われるフレーズを聞き取れるように訓練しました。聞き取ることさえできれば、返答はだいたいYesかNo、もしくは数字に限定されるので、リスニング能力だけ鍛えました。後者については、外国人を見つけるまでに1か月ほどかかりましたが、出会った方々は皆さん優しく、最終的には部屋で一緒にお酒を飲みながら麻雀をしていました。

研究面では、最初に現地の先生から「Depend on you」と言われたので、週に1度ミーティングを設定し、計算に時間がかかる場合を除きほぼ毎週現状報告を行いました。ミーティングでは、先生と院生の方1人、そして私の3人で行っていたため、時間もかなり自由で、ささいな事に関する質問や相談をしてもすぐに返答があり、好きなだけ議論をすることが出来ました。先生から研究方針に関するアドバイスはいただけましたが、実は、計算方法などの具体的な部分はお互い手探り状態で議論しました。付加価値の検討は留学前から頭を抱えていた部分でもあり、現地の先生から提案していただいた計算方法に用いる統計データも見つからず、スタートはかなり辛かったのを今でも覚えています。そんな状態でも、何もしなければ留学に来た意味がないので、文献購読など自分の出来ることから進めていきました。帰国までに思い通りの結果を出すことは出来ませんでしたが、自分なりに得るものは大きかったと感じています。

いろいろお話をしましたが、最後にもう1つだけ。私が留学した地域は昔「満州」と呼ばれていた地域です。皆さんご存知の通り、現地の方々が必ずしも日本人を歓迎してくれる場所ではありませんし、私も自ら「日本人」であるということを積極的に発信もしませんでした。日本人が生活する上では必ずどこかで不便を感じる土地です。しかし、こういった地域であるからこそ、文化の感じ方も異なるでしょうし、新しい視点を得ることもできます。事実、留学生活は私にとって充実したものでしたし、どこか「楽しさ」を感じていました。

これから留学に行く方は、自分が留学する地域の観光地はもちろんですが、文化的な背景もある程度は身に付けておくことをお勧めします。そして、最後には「楽しかった」と思えるような留学を経験して貰えると嬉しいです。

- 欧州留学のススメ

- 野木 茜

2016年10月17日から12月22日の約2ヵ月間、ドイツのダルムシュタット工科大学(Technische Universität Darmstadt)でインターンシップを行ってきました。現地では、「資源を対象とした環境効率指標」を検討し、ドイツにおけるバイオマス燃料用作物に利用されるリン資源の環境効率評価を行いました。

留学先の指導教員と私の研究内容が完全には合致しなかったため、まずは私の研究概念を理解してもらうことから始まりました。事前に研究説明用のスライドを用意し準備万端で打ち合わせに臨んだものの、指導教員のとある質問に全く回答することができず、結果は撃沈。同じ研究分野でも日本と欧州では用いる評価手法が異なり、日本では説明不要だった箇所も、外国人の指導教員に向けて詳しく説明する必要がありました。結果、英語で説明できるレベルまで改めて自身の研究手法を把握し直すこととなり、滞在中の研究方針を決定するまでに3週間ほど要してしまいました。

また、留学先の研究室では、事務連絡用の不定期ミーティングが行われる以外は、ゼミのような進捗報告を行う時間も設けられておらず、各人の予定に合わせた教授への進捗報告や研究者同士のミーティングなど、フレキシブルに研究ができるスタイルでした。私は英語で議論するスキルを身につけたかったので、研究室メンバー全体に向けた自身の研究紹介の場を設けたり、その都度指導教員との打ち合わせのアポイントを取ったりと、積極的に研究発表の機会を創出するよう努めました。スタートダッシュは上手く切れなかったものの、議論の場を自ら設け丁寧に問題を解決していくことで遅れた分をカバーし、留学中の研究内容を深めることができたと思います。

今後研究留学を行う後輩たちには、自身の研究内容をしっかりと把握しておくことに加えて、英語論文を読むなどして、同分野における海外での研究手法も十分に知っておいてほしいです。国外の研究者に向けて説明することを意識して準備しておけば、橋本先生がいない留学先でもスムーズに研究に取り組むことができると思います。また、国外の研究者と共同研究を行う機会は大変貴重ですし、異なる視点から意見をいただけるので、ぜひたくさん議論を行ってほしいです。

平日は毎日研究にいそしむ一方、休日は現地で知り合った人たちと遊んだり、町の中心街を探索してみたり、はたまたダルムシュタットから離れた都市へ旅行に行ったりと充実した日々を送っていました。ダルムシュタット工科大学は留学生が多く在籍しており、学生団体が運営するInternational student eventや外国語交流サークルなど、学生同士で気軽に交流ができるイベントが多く開催されていました。また、ドイツは中央ヨーロッパに位置していることから他地域から人が集まりやすく、英語が流暢に話せる人も多いため、これらのイベントへの参加を通してなんと20ヶ国以上の外国人と出会うことができました! このように、多様な国籍の人たちと出会えるのもドイツの魅力の一つだと感じています。イベントに参加している日本人は私だけという場面がほとんどでしたが、学生たちはみんなフレンドリーなので、お互いの出身国の文化交流を通じて楽しい時間を過ごすことができました。

余談ですが、環境工学を専攻しているアフリカ出身の学生との会話の中で、「あなたの出身地の京都って、Kyoto protocol (京都議定書)の京都よね?」と尋ねられた時は、環境分野を通して世界との繋がりが垣間見え、とても感動しました。

また、私がドイツに滞在していた期間はちょうどクリスマス前の時期だったため、ダルムシュタットや旅行先の各都市で何度もクリスマスマーケットに足を運びました。寒空の下、ホットワインを片手に、ほろ酔い気分で友達とおしゃべりしたのもいい思い出です。その他にも、オーケストラの演奏会へ行き本場のクラシック音楽を聴いたり、著名な音楽家のゆかりの場所を訪ねたりなど、音楽が大好きな私にとってドイツは天国の様な場所でした。このようなドイツの伝統的な文化にたくさん触れたことも、貴重な経験になりました。

出会った人達、環境に恵まれて、予想していたよりもはるかに充実した留学生活を送ることができました。ドイツでの生活を余すことなく公私共に楽しめたのは、「英語に気後れしない積極的な行動」と「何事にも興味を持つ姿勢」のおかげかなと思います。今後留学を行う後輩たちには、研究に専念するだけではなく、多くの人と出会いやその土地特有の文化に触れて、ぜひ自分が"好きなもの"を見つけて帰ってきてほしいです。

- 言葉のふたつの壁

- 丸橋 拓矢

2016年7月21日から9月23日まで南デンマーク大学(University of Southern Denmark)に短期留学をしました。

ほとんどの人が英語を話せるため、コミュニケーションの大半を英語で行いました。私は英語が得意ではないこともあり、相手の言っていることがわからなかったり、自分の思っていることが伝えられなかったりということは珍しくありませんでした。そんな場面に何度も出くわしているうちに自分が直面している問題には言葉のふたつの壁があることに気が付きました。

ひとつ目は、自分の英語力がとてつもなく低いことから起きる文字通りの言葉の壁です。留学してすぐに教授と共同研究者とのミーティングがあったのですが、自分の研究についてもまともに英語で説明できていなかったと思います。また、8~9割近くは何を言っているのかわかりませんでした。私が何も理解できていないことを共同研究者が察してくれて、ミーティングが終わった後にもう一回ゆっくり手取り足取り説明してくれたこともありました。しかしながら、毎日コミュニケーションをとっていくうちに聞き取れる言葉も増えてきて、自分から話しかけることができるようにもなりました。英語は習うより慣れろ、という言葉をよく聞きますが、それは間違っていないなと思いました。ですが、それ以上に、来る前にある程度知識を入れておくべきだったと反省しました。2か月という短い留学なら、特に前もって用意して臨んだ方がより成長できたと思います。

ふたつ目の壁は、自分の思っていること、もしくは意識していなかったところまで言語化しなければいけないという壁です。ある日、私は共同研究者の論文を読んだときにその人から感想を聞かれました。「面白かったよ」と答えると、「どのへんが面白かった? なんで面白いと思った?」などと聞かれ私はうろたえました。もちろん、その論文は興味深いものであり、社交辞令として面白かったといったわけではなかったのですが、答えに困りました。日本ではこのように聞く人はあまりいません。普段からこのような議論をする訓練をしていないと、いざというときに自分の意見が言葉としてまとまりません。そして、日本語でできないことは英語ではなおさらできません。

このような経験をできたことは今後のグローバル社会を生きていくうえで貴重なことだったと思います。身近にいる外国人の方はある程度日本語がわかるので、どうしてもこのような体験はできなかったからです。そして今後留学に行く人はこのような点を意識して留学に行くとよりよい期間を過ごすことができるのではないかと思います。

最後になりましたが、私の留学に協力してくれたすべての人に感謝します。

- 外国人のやさしさに触れる@インドネシア

- 水谷 一平

2016年8月20日から10月22日までの約2ヵ月間、インドネシアのスラバヤ市にあるセプルー・ノーペンバー工科大学(Institut Teknologi Sepuluh Nopember:ITS)にて、スラバヤ市の洪水管理に関する研究を行いました。

おそらく、私は橋本研究室始まって以来、最も英語ができない状態で海外留学に行ったと思います。そのため、当然のように英語を聞き取ることができませんでした。また、毎週金曜日に研究の進捗報告をするミーティングがあり、英語で伝えることの難しさを痛感しました。それでも、大事そうなことは分かったふりはしないでおこうということ、何とか自分の知っている単語、表現で言いたいことを伝えること、そして笑顔でいるということだけは心がけていました。そうしているうちに、こちらが理解しようとすると、分かるまで何度も説明してくれて、こちらが何か話そうとすると、私の上手ではない英語を一生懸命理解してくれようとしてくれました。だんだんと冗談を言われたり、いいことかは分かりませんが、英語ができないことをいじられたりして、自然に笑顔で過ごすことができるようにもなりました。

また、インドネシアに到着してから最初の10日間は、ITSが主催するCommTECH Campと呼ばれる国際キャンプに参加しました。13カ国35名の参加者とともに、スラバヤの街を巡り、山に登り、日の出を見たり、ラフティングをしたり、様々な体験をしました。インドネシアに着いてすぐのキャンプだったため、ここでも英語には苦労しました。しかし、他の参加者と話していて、「英語があまり得意じゃないんだ」と言うと、「じゃあたくさん話しかけるね」と言われてとても感動しました。私もそうなのですが、日本人の多くは日本語を話せない人とは積極的に関わろうとしないと思います。ですが、外国の方はそのような人だから話しかけるという考えを持っていて、多くの方が話しかけてくれました。キャンプ後にしばらくITSに滞在するという話をしていたので、私のために母国からインドネシアに食べ物を送ってくれる方もいて、たくさんの人と仲良くなることができました。

週末も、キャンプで知り合ったITSのスタッフの方や、日本に興味のある学生と遊んだり、インドネシアの子どもたちとサッカーをしたり、バリ島に行ったりして非常に充実した時間を過ごすことができました。

インドネシアに滞在した2か月間、英語ができなくて苦労したことも多々ありましたが、外国の方の、日本人とはまた違うやさしさのおかげで楽しく過ごすことができました。英語の力が向上したとはあまり思いませんが、それ以上に大切なことを学ぶことができたと思います。それと、研究内容などにもよるのだとは思いますが、個人的には分からないことなどを図や表などを使って、聞いたり説明できたりする研究の話よりも、くだけた表現などを使う日常会話の方が難しいと感じる時もありました。橋本研究室にはせっかく多くの留学生がいるので、今後留学に行く学生は、日常的に留学生と会話をして留学に臨むといいと思います。

2015年度

- 英語は本当に高い壁なのか@ボストン

- 高柳 達

2015年9月21日から12月12日の3ヵ月弱、アメリカのボストンに行ってきました。Northeastern大学で、日本の都市固形廃棄物に含まれる金属の回収可能量と金属回収に伴うエネルギー需要量の推計に関する研究を行いました。

私は、渡米前から英語には自信がなくジェスチャーでどうにかなると変な自信を持っていましたが、実際に現地の教授や研究室メンバー、ルームメイトと英語で会話をしてみると何を言っているのかがわからない=聞き取れないというのが当初の状態でした。話が分からないため、相手の話す内容もしっかりと理解することができず、研究やボストンでの生活など始めの数週間はあたふたし、言語が分からないとこんなにもコミュニケーションがとれないのだと痛感していました。しかし、折角アメリカにいるのだから英語をたくさん話さないといけないと心に決め、「とりあえず話をする」を目標に留学先で多くの人たちと話をしました。「とりあえず話をする」ために現地の人と話をしていて分からなかった単語を聞いたり調べたりし、日常会話に使用するフレーズの勉強も日々、行っていました。また、朝の挨拶から始まる会話も多々あるため、研究室に来た時や帰る時は絶対に挨拶をしようと決め、実行していました。すると、次第に相手の話している内容を理解することができるようになり、私の伝えたいこともある程度伝えられるようになりました。コミュニケーションをとれるようになったことで、日常会話を始め、教授や研究室メンバーの人と研究について質疑応答をすることも当初よりも難なくできるようになり、研究生活を充実させることができました。

留学先の大学では、毎週木曜日に1時間程度のグループミーティングが開かれており、各研究者が研究発表を行っていました。このミーティングでは、毎回、先生や研究員の方が差し入れとしてマフィンやスコーン等を買ってきてくれており、これらを皆で食べながらミーティングを行っていました。日本では考えられないことで当初は驚きましたが、皆で差し入れを食べながらミーティングを行うことはとても楽しく美味しい経験をしながら、ミーティングに臨むことができました。

私は、この留学を通して様々な経験ができ、研究に関するスキルアップのみならず、コミュニケーション能力や断固たるメンタルの強さを身に付けることができたと感じています。これらのことから、何事にもためらわずに、自ら行動を起こすことがとても重要なことだと改めて感じました。留学は異文化に触れられるとても貴重な機会だと思いますが、それ以上に様々な国の人と友達になれる機会だと思います。今後、海外留学をされる方は研究のみならずその土地を十分に楽しみ、多くの人と触れ合うことで自分自身の成長を感じて、帰国してきてほしいです。

- Aku Cinta Indonesia!

- 長井 翔太朗

2015年8月23日から10月19日の約2ヶ月間、インドネシアのセプルー・ノーペンバー工科大学(Institut Teknologi Sepuluh Nopember :ITS)へ短期留学に行きました。日本での研究対象である木質ペレットをインドネシアでも生産しているとのことで、現地の製造工場へ見学に伺ったり、木材製品を利用する人々の意識調査を行うために市内の販売店で市場調査を行ったり、Sustainable Manufacturingという講義を受講したりしていました。その他にも週に2回ほど進捗を報告するミーティングもあり、その全てが(もちろんですが)英語でした。英語で意思疎通できるのか正直最初は不安もありましたが、留学中に出会った皆さんは学生も教授も、こちらの決して上手ではない英語を我慢強く聞いてくださいました。自分も分からないことは分からないとしっかり伝えて、スムーズではないけれど、伝えたいことを伝えることはできました。「丁寧なやり取り」が英語で意思疎通するときの大切な点だと感じています。

留学は2ヶ月と短い期間ではありましたが、インドネシアの暮らしに濃く触れることができたと思います。まず、留学期間最初の10日間はCommTECH Campというサマーキャンプに参加しました。22カ国47名の参加者とともに過ごし、インドネシアの文化体験(歌う、踊る、作る、食べる)や市内観光を楽しんだほか、インドネシアの政策や環境問題を学び、参加者同士で解決策を議論し合いました。異なる背景、異なる視点を持つ人が集まって議論すると新たな気付きが生まれ、楽しい時間でした。また、ITSが留学生向けに提供しているCultural Campという2泊3日のプログラムにも参加しました。これはインドネシアの田舎にあるごくごく普通の村にホームステイさせていただくもので、井戸水を汲み上げてお風呂(冷水)に入り、食事を手で食べ、英語も通じない村で過ごしました。ここでも文化体験ということで歌と踊りを教わったり、ヤシの木に登ってみたり、村の子どもたちと遊んだり、夜はキャンプファイヤーを囲んでまた歌って、話して、寝転がって星を見たりと、インドネシア文化にどっぷり浸かりました。加えて、留学期間最後の2週間はITSでお世話になっていた博士課程の学生のお宅にホームステイさせていただきました。この方は既に結婚されていてお子さんも3人いるのですが、家庭での暮らしも経験してほしいと言ってくださり、お邪魔してきました。メイドさんやドライバーさんのいる豪華な暮らしには驚きましたが、美味しい家庭料理を頂き、娘さんの誕生日を一緒に祝い、親戚の集まりに参加し、休日には観光地へ出かけ、ショッピングモールでは日本食の解説をし、インドネシア語を教えてもらい、最後の2週間を本当に充実した時間にしてくれました。

CommTECH CampでもCultural Campでも「ここに新しく大きな家族ができたことを忘れないで」と言ってくれました。最後の2週間を一緒に過ごした家族にも「息子だと思っている」とか「お兄ちゃんができると思わなかった」とか言ってくれて、日本に帰るのが寂しくなりました。留学が決まるまでスラバヤ市の名前も知りませんでしたが、2ヶ月過ごして、そこに住む人と文化と触れ合い、すっかり大好きになってしまいました。Aku Cinta Indonesia! (インドネシア大好き!)またいつか会いに行きたいと思います。

- 明確な動機と積極性の大切さ

- 八柳 有紗

2015年10月24日から12月25日の約2ヶ月間、ノルウェーのトロンハイムにあるNorwegian University of Science and Technology(NTNU)でインターンシップを行ってきました。日本とノルウェーの建築物に蓄積している物質量とその使用効率を推計し、比較を行うという研究を行いました。2か月間の留学を通じ、一番強く感じたことは、「留学への明確な動機を持つこと」と「積極性が全て」ということでした。

そもそも、なぜNTNUに留学に行くことを決めたかというと、教授が勧めてくださったから、そして自分自身でも「国外の研究者に研究について意見を貰いたい」と思ったからでした。率直に言うと、英語は得意ではありませんでしたが、行けばなんとかなるだろうと不安には感じていませんでした。

しかし、いざNTNUに行ってみると、苦労の連続でした。今回の研究テーマは、概念自体が難しいということもあり、英語ではNTNUの教授に自分の研究テーマを上手く伝えきれませんでした。だんだんと自信がなくなったとき、最初の動機を思い出しやる気を出そうとしましたが、「意見をもらいたい」という曖昧な動機だったため、なかなか奮起しきれずにいました。また、研究でうまくいかない時は友達と話して切り替えるのですが、現地では授業をとっていなかったため、友達を作る機会にも恵まれず、八方塞がり!でした。

それでも、何とか楽しい留学にしたい!と色々行動し始めました。まず、研究に対しては、もう少し明確に「どこに意見をもらい、どういった議論がしたいのか」など、具体的な動機をもう一度考え直すことで、モチベーションをあげました。また、苦手な英語も参考資料を多く用意することでカバーしました。そうすると段々議論らしい議論ができるようになり、研究が楽しくなりました。ミーティングは数を重ねる度に英語が上達していき、最初は言葉が出てこず沈黙が多かったですが、最後の方は、教授が話すのと同じくらい私も話し、沈黙が生まれないくらい、スムーズに会話できるようになりました。最後のミーティングで、「楽しい研究だったよ」と言われたときは、ひそかにガッツポーズしました。

研究がうまくいくのとともに、友達も段々とできるようになりました。クラブ活動や日本語の授業に参加し、座っている生徒に積極的に話しかけていくことで、どんどん友達が増えていきました。日本で授業を受けているときに、近くに座っている人と友達になるなんてことは、日本にいる私から考えられないくらい勇気がいることでした。それでも、そうして気の合う友達がどんどん増えていったので、話しかけられるのを待つのではなく、話しかける積極性は大事だなと痛感しました。友達とは、休日に一緒にケーキを作ったり、DVDを見たり、近所の大自然(さすがノルウェー!)を探検したりしました。ノルウェー人の友達を持つのは初めてだったので、最初は文化の違いに戸惑うのかなと不安に思ったのですが、笑いどころも謝りどころも私と一緒であまり出身国って関係ないんだなと思いました。むしろ、私が出身国に壁をつくりすぎて、身構えていてしまっていたのかもしれません。こういった気づきも、積極性を出して、友達をつくれたからだと思います。

最初はうまくいかないことだらけで、半べそをかきながら「早く日本に帰りたい」と思っていましたが、2ヶ月たってみれば、成長、そして楽しいことの思い出でいっぱいです。それも、「留学への動機を明確にできたから」「積極性を発揮できたから」なのではないかと思います。これから留学に行く人は、この2点を意識して頂けたら嬉しいです。

最後に、留学へのサポートをしてくださった、橋本先生、事務室の方、そして両親、ありがとうございました。

2014年度

- 欧州人のタフさを感じた冬のウィーン

- 田村 賢人

2014年11月12日から2015年1月18日の約2か月間、オーストリアのウィーンへインターンシップに行ってきました。現地では、Alpen-Adria大学のInstitute of Social Ecology (IFF)という研究機関で、将来の畜産物生産に関わる牧草・牧草地需要の推計に関する共同研究を行いました。期間中は1週間に1度程度、IFFの教授と打ち合わせを行いましたが、内容はすべて英語でのやり取りでした。到着した当初は英語を話すことに慣れておらず、自分のこれまでの研究内容を伝えるのもままならない状態でした。慣れない英語でやり取りをするため、相手にできるだけ伝わるよう自分の研究をしっかりと理解しておく必要がありました。また今回は、セメスターの途中に行ったため、IFFでの講義は受講しなかったこともあり、在学生との関わりはあまりありませんでした。しかし、IFF内の研究室を貸していただいたため、職員の方々や、IFFに来ている他の留学生との関わりは多くありました。特に印象的だったのは、IFFの他の留学生と共に、大学の本校があるクラーゲンフルトへ行き、本校の留学生との交流会に参加したことです。これは、2泊3日のプログラムでしたが、オーストリアに参加してすぐのプログラムだったので積極的に話すことができず、あまり交流をすることができませんでした。

このような状況で大切だと感じたことは、自主性と積極性です。自分から行動を起こさなければ放っておかれ、教授との打ち合わせも行われません。交流会等でも自分の話を主張しなければ、相手にされず、話題においていかれます。何か発信すればたとえ正しい英語でなくても相手は理解しようとしてくれます。何事も自分から発信することが重要だということを身もって感じました。期間の後半にはかなり自分から発信できるようになったと思います。

その他にも、日常生活の中では、ちょうど年末年始の時期だったため、ヨーロッパのクリスマスと年越しのフェスティバルを体験することができました。クリスマス当日はみんな家族と過ごすので退屈でしたが、それまで各地で開催されるクリスマスマーケットは楽しいものでした。また、大晦日には町中にステージが設置され、花火とともに盛大に新年の訪れを祝いました。大晦日から元旦にかけて、夜中じゅう、朝まで踊り続けるヨーロッパの人たちのタフさには驚かされました。これらをはじめとした、研究以外の生活でも、普段接することのない海外の文化を学ぶ貴重な機会となりました。これらの経験のおかげで、より海外を身近に感じることができるようになったと思います。

2か月以上あったインターンも、行ってみるとあっという間でした。今後、このような機会があれば、1日でも無駄にしないよう最初から積極的に多くの人たちと関わっていきたいですし、今後海外にインターンに行く人たちはそのようにしてほしいと思います。

2013年度

- オーストラリアにて異文化を学ぶ

- 伊藤 新

2013年8月8日から28日の3週間、オーストラリアのキャンベラにあるCSIROという研究機関で、「資源生産性指標の日豪比較」に関する研究を行ってきました。初めてのインターンで海外ということもあり、出発まで緊張と不安な気持ちでいっぱいで、着いてから数日は「あと何回寝たら日本に帰れるか」などと考えていました。しかし、そのようなことを考えている暇がなくなるくらい海外での研究所生活は驚くことが多かったです。まずは、毎週月曜日の朝10時から自分が所属しているグループのミーティングがあり、大体の人がカップケーキとコーヒーを持って来て、ケーキを食べながら、30分という短い時間で各研究者からの報告などが行われていました。また、コーヒーを取りに行ってから、次のコーヒーを取りに行くまでの集中力は目を見張るものがありました。とある日に研究所のボスに言われた印象に残っている言葉があります。それは、「土日どこか出かけた? 土日はどこかに出かけて体を動かさないと! 研究ばかりだと効率が悪くなるよ!」というものでした。滞在して感じたことは、研究者たちの仕事の効率が非常に良いということです。彼らは朝9時ぐらいに来て、17時を過ぎたら誰も居なくなります。家族と過ごす時間を大切にしていたり、充実した生活を送っていると感じました。私もこのような生活を送りたいなと思ったりもしました。共同研究を行った人のオーストラリア訛りがきつく、話すスピードも早く、最初は聞き取るのに大変苦労しましたが、毎日ディスカッションを行っていくうちに、だんだん聞き取ることが出来るようになりました。研究所のボスに「この研究結果が出たら、論文を出そう!!」ということで、そのために毎日ハーフページの研究報告書の提出を課されました。英語の苦手な私にとっては大変ではありましたが、提出すると添削などをしてくれたため、とても為になりました。

上述のとおり、最初は「あと何回寝たら日本に帰れる」などと考えていましたが、1週間過ごし、研究所やオーストラリアの生活に慣れてくると楽しくなってきて、途中からは「もう何日しか滞在することができない」と思うようになってきました。日本に帰って、最初に先生に送ったメールが「3週間では短すぎる。もっと長期間行きたい」という内容でした。最初の1週間は研究所の生活に慣れるだけで精一杯です。2週目になると生活のリズムがつかめるようになりますが、3週目に入ると、最終プレゼンやまとめ作業などで忙しくなり、本当にあっという間に3週間が過ぎていきました。この短い期間の滞在でも様々な経験をすることができ、自分も成長したのではないかな、と感じますので、もしまた行く機会があるならば、もっと長い期間行きたいと思います。これから橋本研の修士の学生になる人で、海外留学に行く機会があるなら、もう少し長い期間行くべきです。