- ジオメカトロニクス分野における開発研究

- 小孔の衝撃押し広げによる地下空間構築技術の開発

- シールドトンネルの覆工構造の最適化に関する研究

- 力学的安定性と景観からみた人工法面の形状最適化に関する研究

- 植物の根系の吸水作用による地盤補強に関する研究

- 精密施工による環境負荷軽減と施工の効率化の提案

- 地盤を対象とした視覚センサーの開発

- ジオメカトロニクス分野における開発研究

「メカトロニクス」とは,機械工学である「メカニックス」と電子工学を意味する「エレクトロニクス」を融合させた言葉で,電子工学の技術を利用して機械の自動化を図る技術分野の総称です.電子技術を活かした油圧機器の制御技術の進展とともに1980年頃から数多くの機械の自動化が進められ,「メカトロニクス」は既に広く認知されるに至っています.

我々は,この「メカトロニクス」にさらに地盤工学(ジオメカニクス)を融合させた新しい研究・技術分野として「ジオメカトロニクス」を提案します.ジオメカトロニクスでは,土や岩といった地盤材料を作業対象とする機械が地盤特性を自動的に評価し,地盤と機械系の相互作用に関する知見をベースにその地盤に最適な作業を行うための機械制御を行うシステムの開発を目指しています.これまでに,様々な機械や施工に対し,研究開発を行ってきました.

主な研究発表

- 深川良一,建山和由,高橋弘:ジオメカトロニクスの提案と展望,土木学会論文集,No.700/VI-54,pp. 1〜14,2002年3月

<Back To Top>

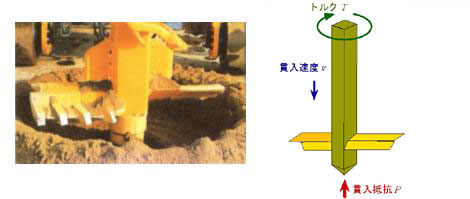

- 深層地盤改良工法における地盤評価と機械制御の最適化

深層地盤改良工法では,攪拌翼を地盤に回転貫入しながら石灰等の改良材を地盤内に吐出することにより,軟弱土と改良材を強制的に混合させ,地盤の中に改良柱体を造成していきます.このとき,地盤から攪拌翼に作用する抵抗は地盤特性により異なります.そこで,地盤から攪拌翼に作用する抵抗をリアルタイムで計測し,その情報から地盤を構成する土の種類や強度を推定し,さらに,それに応じて攪拌翼の貫入速度を調整したり,改良材の吐出量を調整することにより,施工の効率化と均質な改良柱体の構築を図る技術の開発研究をおこなっています.

主な研究発表

- 深川良一,建山和由,辻井剛:DJM工法におけるN値の推定〜ファジィ推論の応用〜,建設の機械化,520号,pp.42〜47,1993年6月

- 建山和由,深川良一,辻井 剛:深層混合処理工法における地盤評価とその自動化施工への応用,土木学会論文集,No.535/VI-34,pp.165〜173,1996年3月

<Back To Top>

- 振動締め固めにおける地盤評価と振動条件の最適化

土の締固めは,最も一般的な土質改良工法として,道路盛土,フィルダム,空港,宅地,その他,多くの土構造物では採用されています.これらの締固め作業では,締固め能力に優れた振動ローラが多用されますが,振動ローラは,ドラムと呼ばれる重い鉄輪の中で偏心錘を回転させることにより振動力を発揮させ,機械の自重と振動力で土を効率的に締固める建設機械です.この振動ローラの振動挙動が地盤の硬さによって異なることは古くから知られており,これを利用して振動ローラの振動挙動を計測することにより,地盤の締固め状況をリアルタイムで判定しようとする取り組みが1980年頃から始められました.我々は,振動ローラが作業対象である土の締固め状況をリアルタイムで評価し,それに応じて振動ローラの振動条件を調整することにより,最も効率的に土の締固め作業を行うシステムの開発を行っています.

主な研究発表

- 建山和由,中島聡,藤山哲雄:振動式締固め機械の振動特性を利用した地盤の締固め度の評価手法について,土木学会論文集,第487号,pp.237〜245,1994年3月

- 建山和由,藤山哲雄,西谷誠之:締固め施工における振動ローラの振動挙動に関する考察,土木学会論文集,No554/VI-37,pp.231〜237, 1996年12月

- 藤山哲雄,建山和由:振動ローラの加速度応答を利用した転圧地盤の剛性評価手法,土木学会論文集,No.652/III-51,pp. 115〜123,2000年6月

- 建山和由:振動ローラの振動挙動計測による土の締固め度評価手法,土と基礎(地盤工学会誌)第48巻第7号,pp. 1〜4,2000年7月

- 藤山哲雄,益村公人,建山和由,石黒健,三嶋信雄:種々の土質条件に対するローラ加速度応答法の締固め管理への適用性,土木学会論文集,No.701/III-58,pp. 169〜180,2002年3月

- 建山和由,深川良一,能勢行則(共著):転圧ローラ工学,テラメカニックス研究会,1999年10月

<Back To Top>

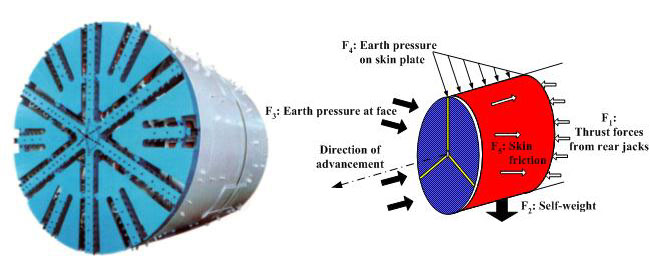

- 周辺地盤特性に応じたシールドトンネル機械の掘進制御手法の開発

都市部における地下鉄,上下水道,電力・通信用の洞道等の建設ではシールド工法が採用されます.この工法ではシールドマシンと呼ばれる機械で地中を掘削してトンネルを構築します.シールドマシンは,セグメントと呼ばれるトンネルの覆工を反力して推進用油圧ジャッキを延ばすことにより前進しますが,このとき,多数の推進ジャッキとともに中折れ装置,コピーカッター等の地中でのカーブ掘進を容易にする装置を使いながら地中でのカーブ掘進を行っています.シールドマシンが地中でカーブ掘進を行うと,周辺の地盤から大きな偏土圧が作用することになり,それに対抗しながら所定のルートに沿ってトンネルを掘削するには地盤特性を的確に評価し,それに応じてマシンを制御する技術の開発が望まれます.我々は,施工中にマシン周辺の地盤特性を評価し,それを元にマシンに作用する偏土圧分布を予測した上で,所定のルートに沿った掘進制御や周辺の地中構造物に与える掘進制御法などの開発研究を行っています.

主な研究発表

- 建山和由,西岳 茂,風間慶三:シールド掘進機の方向制御ロボット,日本ロボット学会誌,第12巻,第7号,pp.10〜14 ,1995年10月

- 伊達健介,五十嵐寛昌,笹倉 剛,建山和由:複円形シールド機の姿勢変化予測に関する研究 ,土木学会論文集No.630/VI-44,pp. 39〜53,1999年9月

- Narentorn Yingyongrattanakul, Toshihisa Adachi, Kazuyoshi Tateyama : Finite Element Analysis of Shield Tunneling and Its Application to Advancing Control , Proc. of the 11th ASIAN Regional Conf. on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, pp. 79〜80, 1999.8

- Narentorn Yingyongrattanakul, Toshihisa Adachi, Kazuyoshi Tateyama : 3D FE-Analysis of Shield Tunneling and Its Application to Advancing Control , Proc. of the 11th ASIAN Regional Conf. on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, pp.79〜80, 1999.8

- Y. Narentorn, K. Tateyama,T. Utsumi : Development of the Shield Machine Control based on Soil-Machine Interaction, Proceedings of the 6th Asia-Pacific Conference of the International Society for Terrain-Vehicle Systems, pp. 286〜294, 2000.12.

<Back To Top>

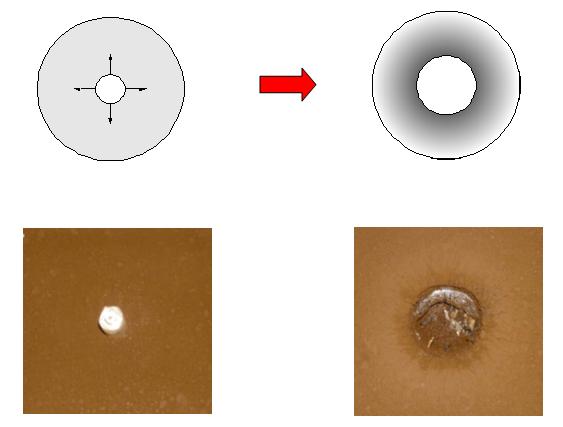

- 小孔の衝撃押し広げによる地下空間構築技術の開発

トンネルに代表される地下空間の構築や杭をはじめとする構造物の基礎工事では,地盤を掘削して地盤内に空間を構築しなければなりません.工事に伴い発生する建設発生土は,その処理が年々困難となり,これが制約となり掘削工事に支障を来す場合も多くなってきました.

本研究では,地盤中に直径10cm程度の小孔を掘削し,これを発破等を使って衝撃的に押し広げることを想定しています.この手法では地盤内で小孔を強制的に押し広げて空間を作り出すため,排土を最小限に押さえることができ,かつ,衝撃的に押し広げると孔壁周辺に土を集中的に圧縮することになるため,孔壁の安定を保つことができ,トンネル等の地下空間では覆工の軽減をはかり得る可能性があります.本研究室では,この技術の実現可能性について,数値計算と実験により考察を行っています.

室内実験の結果:左は実験前の様子で模擬粘土地盤に設けた直径5cmの鉛直孔を表します.右は小孔の中で導爆線と呼ばれる細い棒状の爆薬を爆破させ,強制的に小孔を押し広げた結果です.約20cmの鉛直孔にまで押し広げられました.

主な研究発表

- 平井伸悟,建山和由:小孔の急速押し広げによるトンネル構築技術に関する基礎的研究,土木学会関西支部平成13年年次学術講演会講演概要集III-43,2001年

- 平井伸悟,建山和由:小孔の急速押し広げによるトンネル構築技術の実現可能性に関する実験的研究,土木学会平成13年年次学術講演会講演概要集,2001年

<Back To Top>

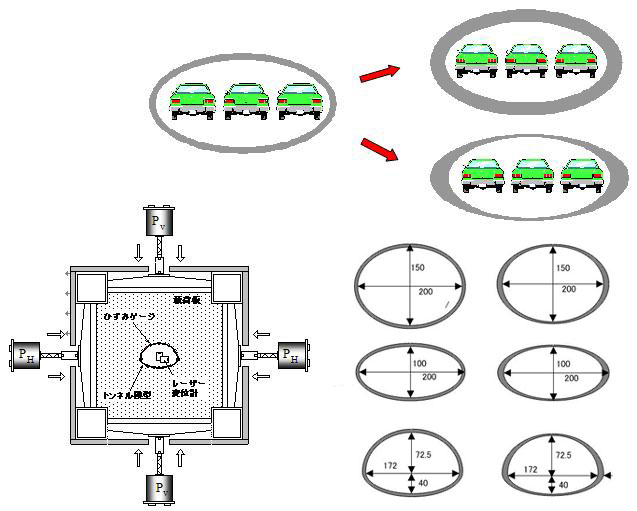

- シールドトンネルの覆工構造の最適化に関する研究

近年,シールドトンネル工法は著しい進歩を遂げています.都市部の地下では,これまでアイディアの域を出なかったトンネル工事もシールド工法で実現されています.非円形断面トンネルもその一つで,複断面に端を発した断面の非円形化は,楕円,矩形と年々複雑な断面形状へと発展しています.限られた都市部の地下空間を有効に利用するには,非円形トンネルが有利な場合も多く,今後その適用は益々増えていくことが予想されます.

トンネル断面を円形から楕円等の扁平形状に変えた場合,覆工には部分的に大きな曲げモーメントが働くことになり,これが引っ張りひずみを発生させることになります.セグメントをコンクリートで作る場合,引っ張りひずみの発生は覆工構造の安定性を損なうため,覆工厚を大きくするか,継ぎ手や別の機構でこれを防止することが必要となります.

本研究では,シールドトンネルのセグメント覆工において,その覆工厚さを部分的に変化させることにより引張ひずみの発生を抑える構造を作り得るという仮定のもとに,その妥当性を検討するために,模型実験と数値計算を行っています.

主な研究発表

- 建山和由,倉橋実,Y.Narentorn,矢野隆夫,足立紀尚:扁平断面シールド工法における覆工構造の最適化に関する実験的研究,土木学会論文集 No.729/III-62,pp99-113,2002年3月号

- Y. Narentorn ,T. Adachi, K. Tateyama, M. Kurahashi : An Experimental Study on the Non-uniform Tunneling Lining, Proceedings of the International Symposium on Modern Tunneling Science and Technology, pp. 199〜204, 2001.10

<Back To Top>

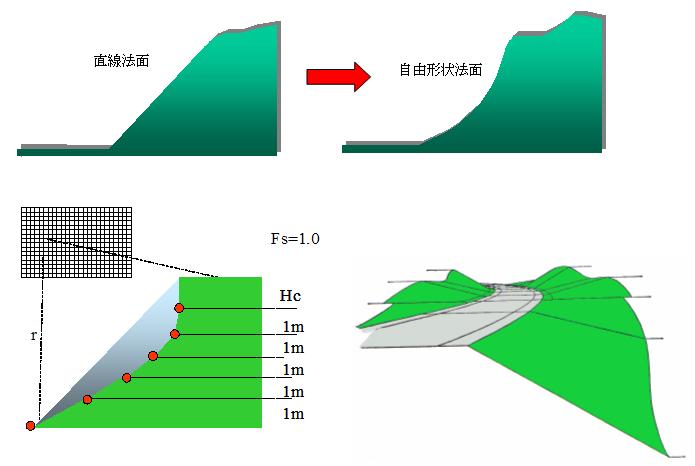

- 力学的安定性と景観からみた人工法面の形状最適化に関する研究

盛土や切土の法面を人工的に造成する場合,土質が均質であれば,通常,勾配が一定の直線法面として造成される場合が多いようです.施工面から考えると,直線法面は造成が容易な分有利ですが,法面形状において直線という枠をはずすと,多様な法面の造成が可能となり,特に景観面からみた法面の設計の自由度が大きく増えます.当研究室では,力学的に安定を保つとともに,景観的にも優れた法面の形について研究を行っています.

人工法面の安定を考える際,天端から例えば1mピッチで上から順に滑りを起こさない最急傾斜角を求めて行き,これらを連ねると,極限の法面形状を得ることができます.このとき得られる法面の形状は,土質に依存しますが,粘着力を有する土の場合には,城の石垣のような形状になります.この法面を道路沿いの切土法面に採用すると,ドライバーに対する圧迫感を軽減できるとともに視距を広げることができ,また多様な景観を作る余地が生まれます.

主な研究発表

- 木原繭,中村良夫,建山和由:力学的安定に基づく曲線法面形状の最適化に関する研究,土木学会関西支部平成12年年次学術講演会講演概要集III-49,2000年

<Back To Top>

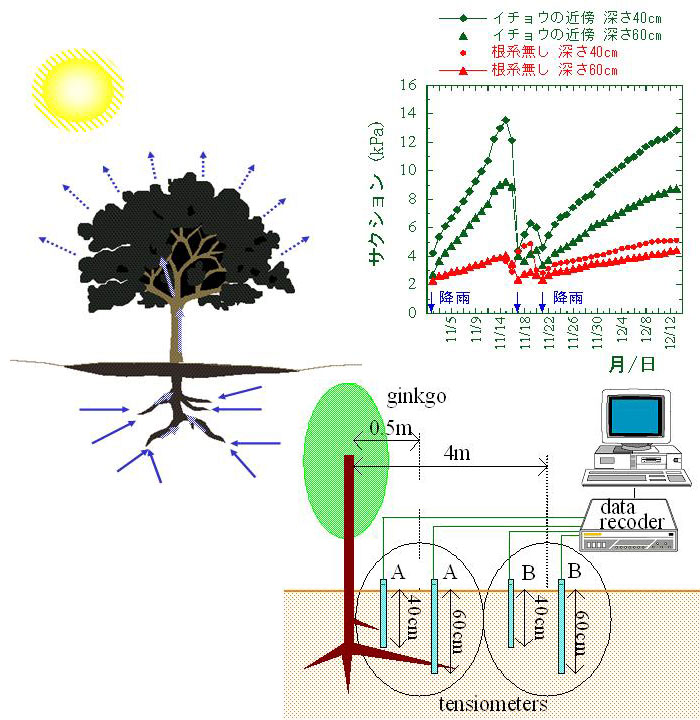

- 植物の根が地盤内で成長して土を緊縛することにより地盤の強度増加をもたらす効果

- 植物の根に沿って雨水等が地盤に侵入して地盤の強度を低下せしめる効果

- 植物の根が土中の水分を吸収し,地盤内のサクションの増加を通して強度増加に寄与する効果

このうち,3.の根系の吸水活動に伴う地盤内サクションの増加は,いままで定量的には把握されておらず,そのメカニズムもよく知られていませんでした.

本研究室では,植物の葉や茎からの蒸発散作用と根系からの吸水作用との関係,ならびにそれによる地盤内サクションの増加現象について定量的な把握を行うことを目指して理論的な考察と実木を用いた実験を行っています.

- 主な研究発表

- 橋本耕作,建山和由,中村良夫:樹木の根系による吸水作用が土中のサクションに及ぼす影響に関する研究,土木学会論文集,2002年12月号掲載予定

<Back To Top>

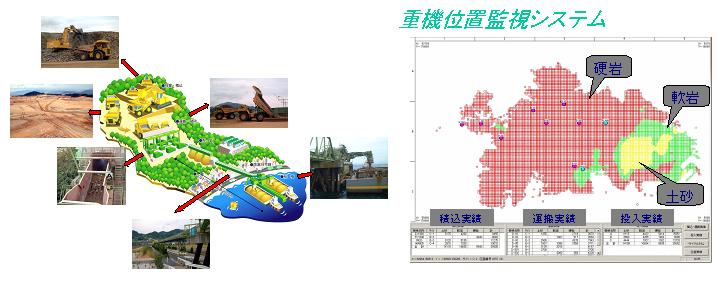

- 精密施工(Precision Construction)による環境負荷軽減と施工の効率化の提案

農業の分野では数年前から精密農法(Precision Farming)と呼ばれる手法が注目を集めています.精密農法とは,農作物の耕作対象エリア内の土壌特性(栄養塩類,水分,土質等)や作物生育・収量及び病害虫などを詳細に検知し,その分布状況に応じて肥料や農薬などの空間的な散布量を厳密に制御することにより,必要最小限の入力で所定の収穫を得ようとする手法といえます.この手法を用いると,環境に対する負荷を最小限に押さえることができ,21世紀の新しい農業として期待されています.

精密施工(Precision Construction)とは土木の施工分野に精密農法の考えを導入しようとする試みです.すなわち,一般土工,トンネル工事,開削工事を始めとする地盤を対象とする土木工事において,綿密な調査を通じ地盤特性の空間的な分布や施工条件に関する詳細な情報を把握した上で,施工方法と施工機械の選定,工程計画の策定,廃棄土処分方法の決定等のプロセスの最適化を図ろうとする技術です.最適化の評価関数としては目的に応じて選択することができ,経済性を採用すれば最小コストによる施工の合理化に,また入力エネルギーを評価関数として近年注目されているライフサイクルアセスメントとリンクさせれば,環境負荷軽減の最適化問題とすることができます.

当研究室では,ハザマと共同で,大規模土工現場における精密施工の取り組みを行い,工事の効率化,環境負荷軽減に大きな成果を上げることができました.

今後,土工のみならず,様々な工事にこの考えの導入を試み,技術の確立を目指しています.

- 主な研究発表

- 建山和由:ITと建設施工 −Precision Constructionの試み−,建設の機械化,No.625,pp. 3〜7,2002年3月

<Back To Top>

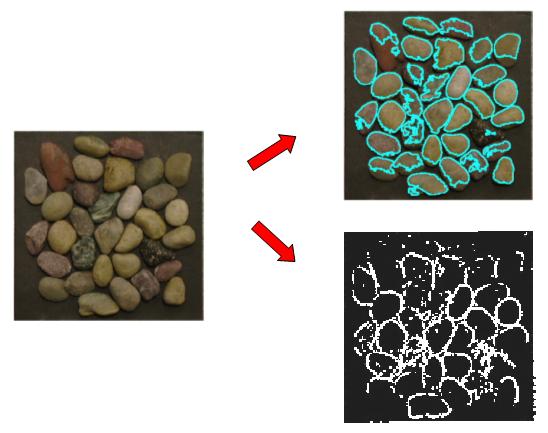

- 地盤を対象とした視覚センサーの開発

雨上がりのグランドを思い浮かべてください.明らかにぬかるんでいて,足を踏み入れると靴が泥だらけになりそうな状況です.人間であれば,土を見ただけでこの状態を概ね予想することができますが,その判断にいたる思考のプロセスは,意外とわかっていません.現在,災害復旧用の機械を中心に建設機械の自動化のための技術開発が進められていますが,機械が同様の機能を有するようになるには,視覚情報から同様の判断を下すことのできるシステムの開発が望まれます.また,同時に,これまで地盤評価や土質試験は,直接地盤や土に何らかの外力を加えて,その反応を計測することによっていましたが,視覚から得られる情報をうまく活用できると,新しい地盤や土の評価手法を作ることができるかもしれません.

本研究室では,砂,礫,粘土等を視覚情報から主に画像処理によりその種類や状態を評価することのできるシステムの構築を目指して,研究開発を行っています.

<Back To Top>