体幹トレーニングがしんどい…体幹って本当に鍛える意味あるの?

多くのプロスポーツ選手も取り入れ、最近では一般の人にも広まっている「体幹トレーニング」。国体出場経験もある元サッカー選手で、いまは体育会同好会でフットサルに取り組むスポーツ健康科学部3回生の中川くんも、「体幹トレーニングをがんばれ」と先輩にアドバイスを受けたようです。ところが…

- あーしんどい! 正直、体幹トレーニングって、地味でキツイから好きじゃないんだよな……。本当にこれって、役立つのかなあ

そんな疑問を感じた中川くん。「体幹が運動に与える影響」を研究している先輩に、友達を誘って話を聞きに行きました。

意外と知られていない「体幹」のこと

▲左からスポーツ健康科学部の中川さん、金田さん、湯地さん、工藤さん

▲左からスポーツ健康科学部の中川さん、金田さん、湯地さん、工藤さん

- 工藤先輩、いろいろなスポーツで、高いパフォーマンスを発揮するには体幹が重要だ、と言われていますよね。僕も部活で「体幹を鍛えろ」と言われるんですけど、本当に体幹トレーニングって、スポーツの役に立つんでしょうか?

- 体幹を鍛えることが、運動機能の向上につながることはほぼ間違いないよ。でも実際には、体幹がどんなふうに影響を与えているか、まだ明確にわかってないんだよね

- えっ! そうなんですか?

- うん。まず「体幹」という言葉が身体のどの部分を指すのかも、明確に定義されていない。一般的には胴体のことを指すけれど、人によって腰の部分まで含めるか、上半身だけか、研究者に寄っても違うしね

- へー、意外と曖昧なんだなあ。それで先輩は、運動しているとき体幹がどういう動きをしているか、明らかにする研究をしているんですね

- すべての運動は、体幹にくっついている胸筋や背筋などの大きな筋肉がまず動いて、それに連動して手足の筋肉が動くことで達成される。だから体幹の動き方が明らかになれば、スポーツでパフォーマンス向上につながるフォームや、効果的なトレーニングの手法を開発する上でも役立つんじゃないかなと思ってね

- 僕は中高で陸上部に所属していて、大学の陸上サークルでは走り幅跳びの選手なんですが、陸上競技でも体幹の動きは重要なんでしょうか?

- もちろん。一般的に「体幹」と呼ばれる部分の真中にある脊椎は、24個の小さな骨が重なった構造なんだけど、多くの関節や、腹筋や背筋などの大きな筋肉とつながることで、ひねったり、横にそらしたりといった、とても複雑な動きを可能にしている。走り幅跳びのような動きには、欠かせない部分だよね

- なるほど、それで工藤先輩は、どういう方法で体幹の動きを分析しようとしているんですか?

- 論より証拠。実際に、実験をしてみよう。じゃあ、中川くん、よろしく!

- ええ! 僕がですか?……まあ、でも面白そうだからやってみます

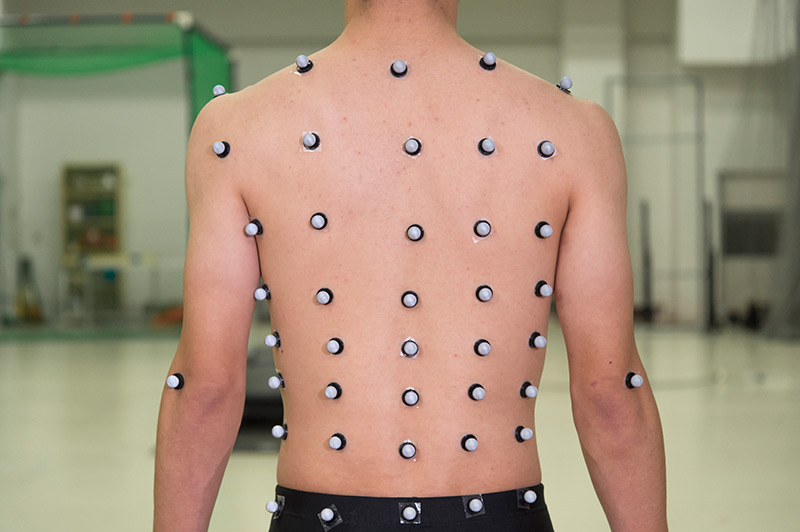

体幹部に40個のマーカーをつけて動きを計測

工藤さんの実験では、体幹部の合計40箇所に反射マーカーをつけて、そのマーカーの動きを分析することで、体幹部全体の力学的な動きを解析します。

- 今回は、体幹の背中部分にマーカーをつけるよ。湯地くん、金田さん、手伝って

- 均等にマーカーをつけていく必要があるから、きちんと測りながら貼り付けていってね

- 数が多いから大変だなあ

- よし、じゃあ中川くん、そのままランニングマシンの上を走ってくれる? 速度は8km/hで。その様子を、実験場の壁の上に取り付けた数台の赤外線ハイスピードカメラで撮影してみよう

- この時のマーカーの動きを、コンピュータに取り込んで解析するとどんな結果が出るかな。中川くん、マシンの速度をあげるよ。次は10km/h!

・・・・さらに12km/h、14km/hと速度を上げて計測

- ぜーぜー、はーはー、さすがに疲れました。僕の体幹の動きはどんな感じですか?

動作を分析!体幹はどう動いている?

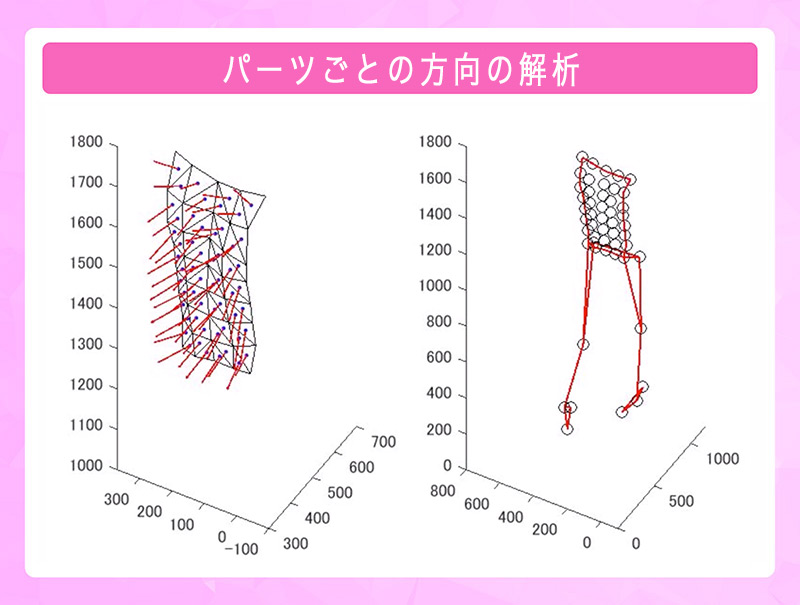

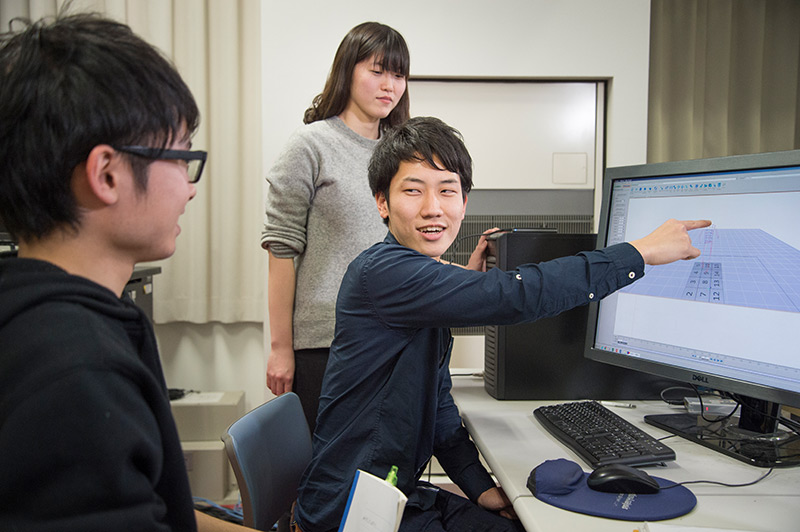

▲コンピュータ上に再現された中川さんの体幹の動き

▲コンピュータ上に再現された中川さんの体幹の動き

- へー! これがさっき中川くんが走っていたときの体幹の動きか! それぞれのマーカーが、どれぐらいの距離を動いているか、コンピュータグラフィックスで一目瞭然にわかりますね

- 面白いよね。さっき言ったように、体幹の定義はまだ曖昧で、腰部だけを指して体幹という人もいれば、首から腰までをそう呼ぶ人もいて、大きく「胴体部分」と考えられている。この実験では、それを細かいパーツに分けて、各部位がどう動いているかを明確化しようとしているんだよ

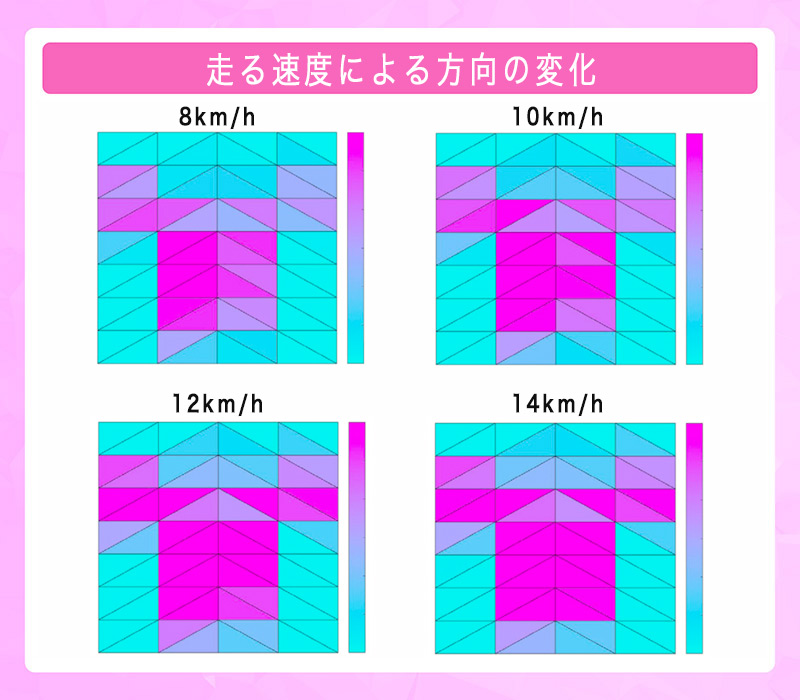

- これは、マーカーで区切られた三角形を面として捉え、運動中の体幹の各パーツがどんな方向を向いているか、それがどう動くかを分析したもの

- この針みたいに背中に刺さっている赤色の棒が、向きを表しているんですね。へえ、こんなにバラバラに動いているんだ

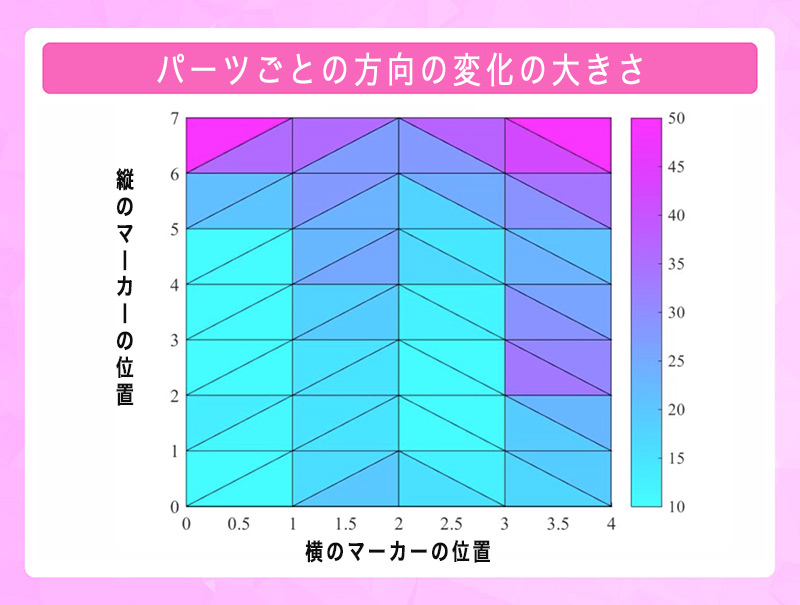

- これは、パーツごとの方向の変化を色分けしたもの。ピンクに近いパーツが、より激しく動いているということだね

- 場所によって、変化に差がありますね

- そう、さらに速度をあげることによってどんな変化が起きたか見てみよう

- おお、速度が速くなるにつれて、ピンク色のパーツが増えてる!

- これまでの研究で、運動中の体幹の変形は走行速度に依存しているという結果は出ている。僕はこういう実験をくり返して、体幹が運動にどんな影響を与えているのか、関係性を明らかにしようとしているってわけ

- 人が走ってる姿を、こんなふうにCGで見るのは面白いですね。陸上選手だけでなく、ほかのスポーツの選手の体幹の動きを解析しても、いろんなことがわかりそう!

- そうなんだよ。実際に陸上界では、男子 100mで世界記録を持つジャマイカのウサイン・ボルト選手が、走っている時に体幹が他の選手に比べて大きくゆれ動いているという研究結果があって、体幹の役割に注目が集まっているんだ。他の競技でも、良い成績を出している選手が、どういう体幹の使い方をしているかわかれば、フォームの改善にもつながるよね

多様なジャンルへの応用を目指す

- でもなんで、先輩は体幹に興味を持って研究しようと思ったんですか?

- 僕が体幹に興味を持ったのは、中学生のとき南アフリカで行われたサッカーの世界大会がきっかけ。その大会で日本代表が採用したユニフォームには、背中にゴムのバンドがあって、それが筋肉の伸び縮みを補助することで、姿勢を良くしてパフォーマンスの向上を図っていたんだって

- ああ! そのユニフォーム、覚えてます。その頃から、サッカー選手でも体幹の強さが話題になり始めましたよね

- そうそう、中田英寿選手なんかは体幹が強いから、相手チームの選手とぶつかってもほとんど倒れない、と言われていたよね。いまの僕の研究では、体幹の動きの方向性だけを解析しているけれど、将来的にはどれくらいの「力」が発生しているかも分析したいな

- 私はいま、スポーツ選手に対して運動能力向上のアドバイスをしたり、リハビリ施設などで運動機能の回復をサポートする「アスレティックトレーナー」になるための勉強を続けています。体幹を鍛えることはアスリートだけでなく、一般の人の健康にとっても大きな意味がありそうですよね

- あらゆる運動の「起点」になる体幹の役割が明確になれば、アスリートだけでなく、多くの人の健康回復にも役立つはず。リハビリのためのトレーニングにも応用できると思うよ

- 先輩の研究で、すごいフリーキックを蹴るサッカー選手や、160キロを超える球を投げられる野球のピッチャーの体幹の使い方がわかったら、多くのプレイヤーにとってもすごく参考になると思います

- そう思うでしょ! ということで、中川くんも体幹トレーニングをがんばってね

- ……はい、体幹トレーニングは地味にきついですが、がんばります

「説明できないこと」を解明する研究

- 人の動きには、意外と解明されていないことが多くあります。実際、これほど一般的に認知されている体幹についても、まだまだわからないことがたくさんある。体幹というと、大まかに胴体として捉えられていましたが、先ほどの工藤くんの実験で、部位ごとに非常に細かく動いていることがわかります。これだけ動いているんだから、何かあるはず。それは、もっと調べないといけない。そうやって、説明のできない体の動きを解明して、正しく理解することが大切なんです。工藤くんが取り組んでいる体幹部の研究は、様々な分野に役立てられる可能性を秘めています。彼の研究の発展が楽しみですね

FOLLOW TANQ