盛り上がったライブの会場ってどれくらい揺れるの?

ライブ会場の揺れを再現したい!

ある朝の吉富研究室――。

- 昨日のライブ、みんなが盛り上がってジャンプするから、会場が地震のように揺れたんだよ

- ライブ?そんな大した揺れじゃないだろう、どうせ…

- いや、共振を起こしてたんじゃないのかなー

- 共振か…。よし、どれだけ揺れたか、実際に実験してみようじゃないか!

- 実験で、会場自体の揺れの大きさ推定できるかな

- そんなのは簡単さ。よし、浅野と佐々木も手伝ってくれ!

というわけで、嶋田くんが体験したライブの揺れを再現するために、4人で実験をすることに。福島くんがみなを連れて行ったのは、研究室を出てすぐの、半屋外の幅広の階段状スペース。4人でジャンプしてこのスペースで共振を起こそうというわけです。

共振と固有周期

ここで「共振」について、少し詳しい解説を研究室の吉富先生にお願いしました。先生、共振とは、なんでしょうか。

- 重さと硬さのあるあらゆるモノは、振り子のように自然に揺れます。そのとき、一度揺れて元の位置に戻るまでの時間は、それぞれのモノによって決まっています。それを『固有周期』と呼びますが、『固有周期』と同じ周期の揺れを外部から与えると、モノは大きく揺れることになります。それを『共振』と言うのです

ビルや家などの建造物にも、それぞれ「固有周期」があり、地震などでそれと同じ周期の揺れが加わると共振して大きく揺れます。では、共振が起きるとどれだけ大きく揺れるのか。次の装置で実際に見せてもらいました。

重さの異なる2つの構造物が装置の上に載っています。向かって左がアルミ製(軽い)、右が鉄製(重い)。2つは異なる固有周期を持っています。装置が止まった状態から徐々に振動し始めてその周期を速めていくとき、2つの構造物の揺れがどうなるかを見てみましょう。

装置の振動が大きくなるにつれて、アルミと鉄、それぞれの構造物の揺れが大きくなるときがあるのがわかります。それが共振が起きている状態です。つまりそのとき、装置の振動の周期は、その構造物の固有周期と一致しています。固有周期は、重いものほど大きくなります。つまり、重いものほどゆっくりした振動で共振して大きく揺れます。それがこの実験からわかります(振動がゆっくりの時に重い鉄の方が共振を起こし、速くなると軽いアルミが共振する)。

今回4人がジャンプして揺らそうという階段状スペースにも固有周期があります。ジャンプすることでその周期に合う揺れを生じさせることができれば、共振が起きて、このスペースも大きく揺れるはずです。

階段状スペースを4人で揺らす

- よし、この階段状スペースで4人でジャンプして共振を起こして、その揺れの大きさを測定しよう

- この場所で、たった4人で、どうやって昨日の満員のライブの揺れを再現するっていうんだよ…?

- まかせとけって!とにかく、準備してやってみよう

揺れの大きさを測るために、まずこのスペースの上段、中段、下段の3か所に震度計を設置します。そして、スペース左端の25段の階段の中ほどの2段に、一段に2人ずつ並んでジャンプします。

ジャンプするリズムは、100回/分と150回/分(100bpmと150bpm)の2通りをためすことに。100bpm、150bpmは、それぞれ1.67回/秒と2.5回/秒、つまり1.67Hzと2.5Hzに相当します。メトロノームで作ったリズムに合わせて、それぞれ15秒ずつみなで飛びます。

- よし、準備はOKだな。やってみるか。まずは、ゆっくりの方の100bpmで。ダン、ダン、ダン…って、このくらいだな。よし、せーのっ!

ダン、ダン、ダン、ダン、ダン、ダン、ダン…。

終わり!

- 少し揺れたけど、それほどではなかったかな…

- そうっすね。少し揺れたってくらいだったな

- ライブ会場もきっとこんなもんだったんじゃないか…?

- うーん、やはりこんな実験じゃ、昨日の揺れの再現なんて…

揺れは、震度計ごとにその場所の加速度の変化として計測されます。その値から、震度計を設置した場所が上下にどれだけ動いたか(=変位)を求めることができます。

- データも無事にとれてるようだね。ま、大して揺れてはいないけどな。…よしでは次、150bpmいこう

- よし、次はきっともっと揺れるはず…。みんなヨロシク…!せーのっ!

ダン、ダン、ダン、ダン、ダン、ダン、ダン…。

終わり!

- おお、結構揺れた!

- 途中から揺れが大きくなっていきましたね

- 共振してたって感じですね!

- 確かに…思っていた以上だった…

- …よし、今度もデータは無事に取れたよ。このデータから変位を計算すれば、このスペースの床がどれだけ動いたかがわかるんだ

- よし、その計算を行って、吉富先生にも見てもらいながら、どれだけ揺れたか、確かめう!

4人のジャンプで共振が起きた!

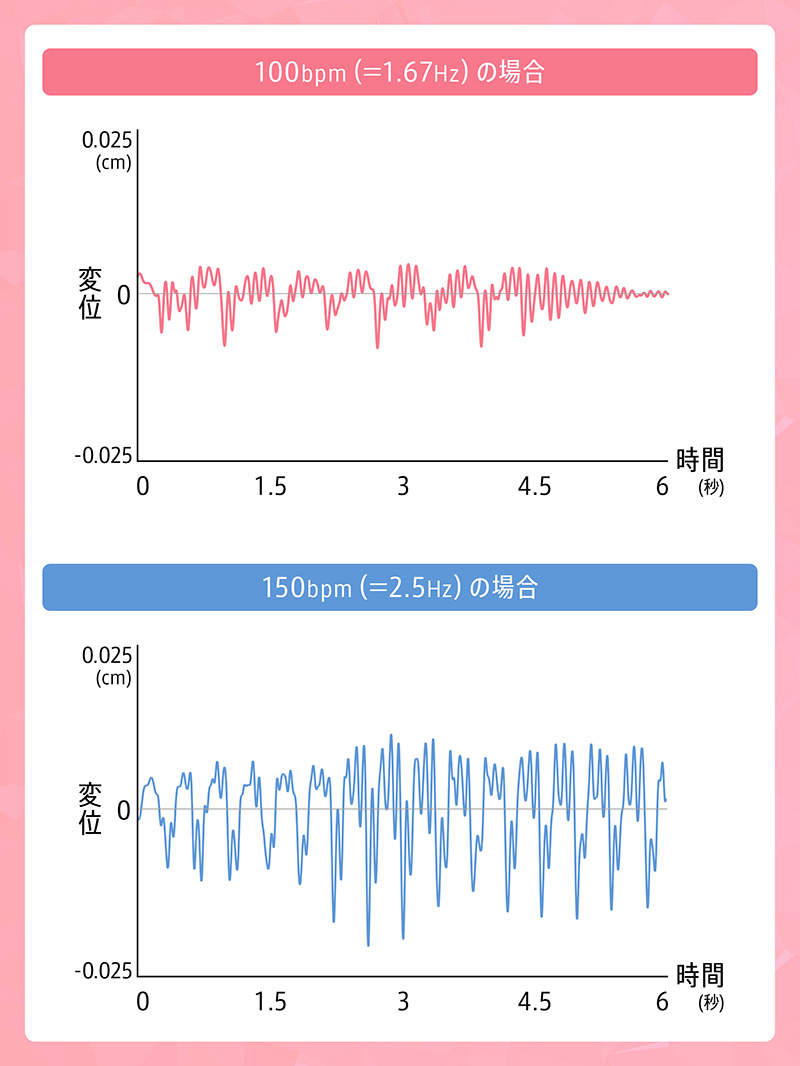

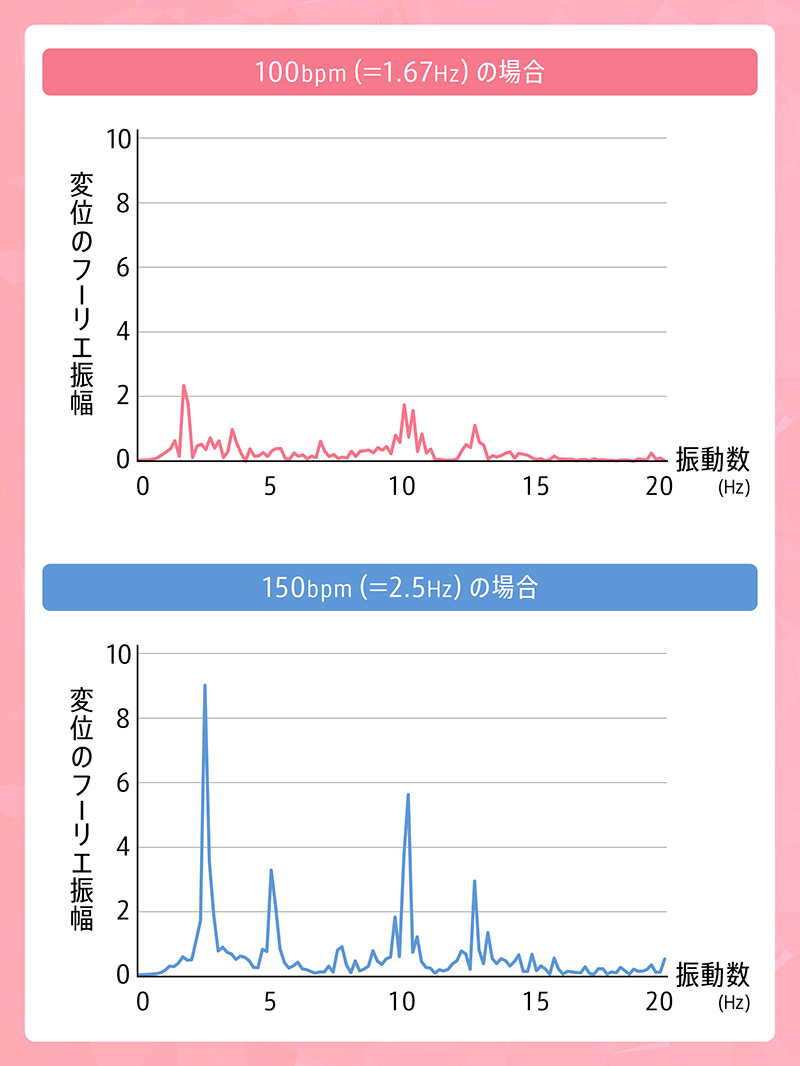

100bpm、150bpmそれぞれの場合について、3つの震度計から計算して得られた結果は以下のようになりました。

最初のグラフは、床がどれだけ上下に動いたか(=変位)の時間変化(0秒~6秒の間)を表しています。

2つ目のグラフは、最初のグラフをフーリエ変換して、どの振動数の成分がどれだけ含まれていたかを表しています(150bpmの方であれば、2.5Hzあたりに一番大きなピークがあるため、変位のグラフは振動数2.5Hzの周期関数の要素を最も多く持っているということになる)。

- よし、この結果を吉富先生に見てもらおう!吉富先生…!

- 皆さん、いいデータがとれたようですね。では、嶋田くん、このデータからどのようなことが言えるでしょうか

- (あ、結局自分で分析するのか…汗)。はい…。まず、100bpmと比べると150bpmの方が2倍ほど大きく揺れていて、フーリエ変換では2.5Hzと10Hz辺りではっきりしたピークが見られます。150bpmの場合は2.5Hzと10Hzで共振したので揺れが大きくなったのではと思います。

- はい、そう考えてよいでしょう。固有周期の整数倍の周期で加振しても共振を起こせますので、大きく揺れた150bpmの方が、100bpmよりも固有周期の整数倍の周期に近かったのでしょう。いずれにしても、このスペースは2.5Hzで共振して、最大0.02㎝動いたことがわかりますね

このデータをもとに、スペースが振動する様子を再現した動画も作ってもらいました。150bpmの方でより大きく揺れているのがわかります。

実験を元に、ライブ会場での揺れの大きさを概算する

- 最大で0.02cmだけだったのか!結構揺れていたようでも、変位はかなりわずかだったんですね

- ここから、ライブ会場の揺れの大きさを推測できますか?

- 揺れの大きさは、ジャンプする人数に比例すると考えれば推測できそうです。シマダがいたライブ会場がここの階段状スペースと同じ大きさと作りの構造物とすると、25段で、一段に10人が並んで250人…。今日は4人だけだったので、250÷4で、変位は約60倍で、0.02cm×60=1.2㎝ということでしょうか

- その通りですね

- すごい揺れ、って1㎝ぐらいだったってことだな。全然大したことないじゃないか

- いや、0.02㎝でもすごい揺れたって感じたんだから、1㎝揺れるっていうのはすごいんだよ。福島、納得しないようなら、今度一緒に行こうぜ!

- いや、おれは研究が…

- 福島さん、そんなこと言ってないで、今度みなで一緒に行きましょう!

地震で共振を起こさせないようにするためには?

ライブ会場が観客の力で共振して揺れるのは、ポジティブな性質のものですが、地震で建物が共振を起こして大きく揺れるのは危険です。そのため、建物を設計する際は、共振が起きないように注意を払わなければなりません。実際にはどのように設計が行われるのでしょうか。

- 現地の地盤などを考慮して、その土地で起きそうな地震の周期とは合わないような固有周期になるように建物を設計します。しかし、地震動の特性は地震ごとに異なるため、固有周期を調整するだけで、あらゆる地震に対して強い建物にするのは困難です。そこで、『免震装置』や『制振装置』を利用することになるのです

免震装置とは、建物と地面の間に挟むように設置して、建物と地面を切り離すことで地震の揺れを建物には伝えないようにする装置です。制振装置は、ダンパーなど、直接、構造物の中に組み込んで、ゆれのエネルギー吸収するための装置です。免震装置は主にビルなどの大きな建物に使われ、制振装置は、住宅を含め、広く様々な建物に使われています。

- 東日本大震災の際、とてもゆっくりした長周期地震動が発生し固有周期の長い都心の高層ビルが共振現象を起こし長時間にわたり大きく揺れる現象が確認されました。制振装置はどんな揺れにも効果があるため、現在は、ビルなどの建物では、免震と制振の両方を取り入れた設計が行われるようになっています。また、最も安全と思われていた免震建物が、長周期地震動により共振して大きく揺れてしまう危険性があることがわかりました。免震建物の場合、揺れが大きいときに、建物が大きく動いて地下の壁にぶつかってしまうことがあります。それを防ぐために、最近では、揺れが大きくなると装置が硬くなってあまり動かなくなるような調整機能を持った免震装置も誕生しています

最後に、吉富先生が現在行っている研究について教えてください。

- いろいろなテーマの研究を同時に行っていますが、その一つには、建物を設計するときにコンピュータで固有周期を計算する方法を、より現実に即したものにするための研究があります。計算で求める建物の固有周期は、どうしても実際の値とはずれてしまうのですが、できるだけ正確に求められるように、建物の壁や扉など細部まで考慮できるような計算方法を考えています。建物の固有周期を正確に計算することは、より安全な建物を建てることにつながります。また、私たちは、実際に建っている建物の強度を知るためのヘルスモタリングの方法も研究しています。たとえば、実際の中古建築の強度を正確にモニタリングすることができれば、新築の時からどれだけ強度が落ちているかがわかり、より的確に地震への対策を行うことができるようになるはずです

近い将来、南海トラフ地震や首都圏直下の巨大地震が発生するだろうと言われている現在、地震への対策はますます重要性が増しています。吉富先生の研究室では、様々な角度から、地震と建物の関係について研究が行われています。今回研究に協力してくれた4人の学生さんたちもそれぞれ、屋根の形状による地震の揺れに対する応答の違いの研究(福島くん)、耐震壁の強度をデザインによって変える研究(嶋田くん)、現存する伝統木造建築の耐震性能を明らかにする研究(浅野くん、佐々木くん)、といった具合で、それぞれの興味を元に、研究を進めています。

皆さんの研究で、地震への対策がますます発展することを期待します!

FOLLOW TANQ