日本で最初のストライキ

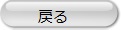

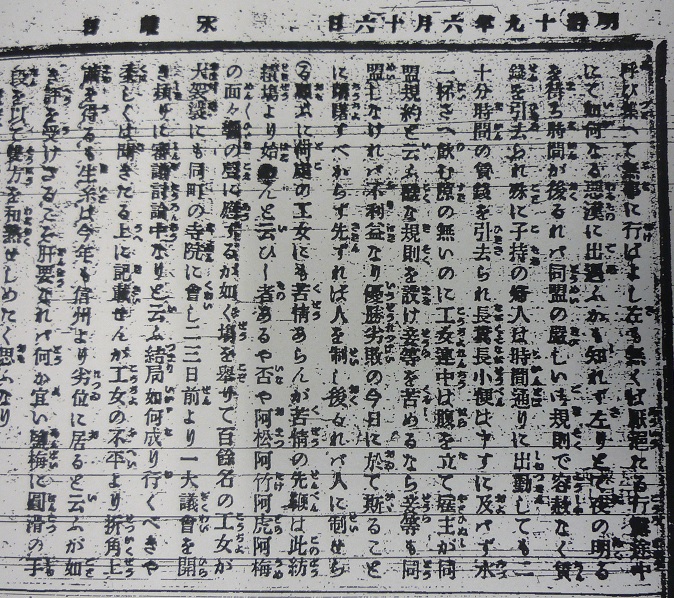

写真①(山梨日日新聞1886年(明治19年)6月16日付)

日本で記録に残っている最初のストライキは、1886年6月、甲府にあった雨宮製糸場の女工さんによるものでした。写真①は当時の様子を伝える山梨日日新

聞の記事です。「同盟罷業」のふりがなに「すとらいき」と付されているので、明治19年には既にストライキという言葉が使われていたことがわかります。記

事によれば、長時間労働自体よりも、時間管理についての不満であったとされています。なお、この後、6月18日の記事で、「時間を緩め其他何か特典ありし

ため無事治まり」として「工女和解」との記事が掲載されています。ストライキの開始を6月12日とする資料もありますが、6月12日は土曜日です。

1876年(明治9年)3月12日に、官公庁は日曜日を休みとし、土曜日を午後からの半休とする太政官通達が出されました。雨宮製糸場がどうであったかは

まだ調査中ですが、もし同様であったとすると、記事にあるように「議会を開き」は12日であっても、ストライキは週明けの14日からなのかもしれません。

16日には終結したようです。

甲斐の国は江戸時代から養蚕が盛んで、女性が製糸に携わってきました。女性に一定の経済的基盤があったことを反映してか、江戸時代に甲斐は全国で四番目に

多く離縁状の残っている国でした。明治に入って、殖産興業のために、甲府に当時としては全国でも有数の規模である県営の製糸工場が設立され、製糸工場が相

次いで設立されました。その結果として、山梨県は明治期の生糸生産量が全国で4位から6位となっていました。

その生産を支えていたのは、農村部

からの通いの工女でした。雨宮製糸場では朝4時半から夜7時半までの労働時間であるなど、労働条件は劣悪なものでした。しかし、農村部での生産でも年季奉

公でもなかったため、不満であれば別の工場に移るという抵抗手段がありました。それを背景に、賃上げをもとめ求ることもあったようです。そこで工場主たち

は生糸組合を作り、働くことのできる工場は一か所に限り、工女に「不都合」なことがあって解雇した場合には一年間どこの工

場でもやとわないこと等をきめました。雨宮製糸場では、この取り決めを背景として、労働時間の延長、賃金の切り下げ、遅刻の罰金などを実施しました。それ

に対して怒った工女たち100名余が近くのお寺に立てこもったものです。工場主は、出勤時間の繰り下げなどの譲歩を行い、ストライキは収まりました。しか

し、同年に甲府の4か所の工場で、さらにその後も多く争議が起こりました。(参考:米田佐代子『近代日本女性史 上』(新日本新書))

労働組合期成会が作られ、それを契機に日本で最初の労働組合である鉄工組合が誕生したのは1897年です。雨宮製糸場のストライキは、労働組合としての活

動ではなく、自発的に自然発生的に起こったものです。初期の労働組合は男性中心でしたが、それ以前から、女性による労働運動が行われていたのでした。ま

た、労働運動の目的を経済的条件の改善に矮小化する見解がよく述べられますが、このストライキでも見られるように、むしろ、工場運営への異議申し立てが主

たる目的であったのでした。

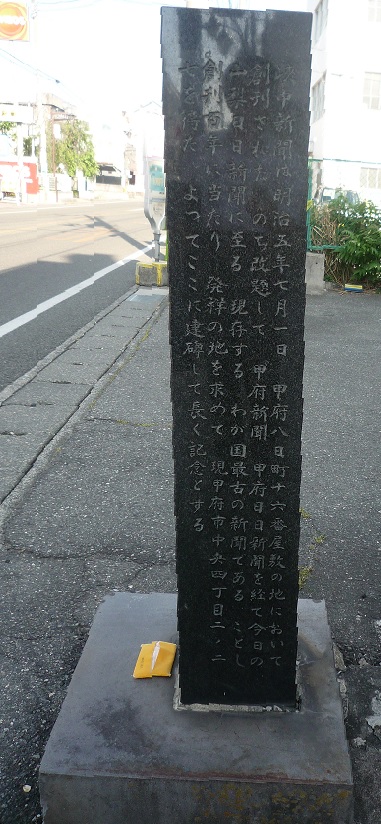

雨宮製糸場は甲府市山田町(ようだまち)50番地、現在の甲府市中央3丁目にありましたが、今は写真②のように駐車場等になっています。記念碑等があってもいいなと思うのですが、特にそれらしいものはありません。

写真②(撮影:2015年5月5日)

女工さんたちが会した「同町の寺院」は、他に寺院がありませんので、青龍山瑞泉寺と考えられます(写真③)。現地を見てみると、あるいは、雨宮製糸

場と地続きかきわめて近接していたのではないかと思われます。浄土宗のお寺で、浄土宗府中五ヶ寺(誓願寺、尊躰寺、教安寺、来迎寺)の一つとし

て知られた古寺なのだそうです。1498年(明応7年)に、鎌倉の錦屏山瑞泉寺の名跡を古府中に移し造立され、1593年(文禄2年)に現在の場所に移っ

たと解説されています。ただ、鎌倉の瑞泉寺は鎌倉十刹に数えられる臨済宗の名刹ですし、現在も鎌倉に存在しますので、浄土宗の上人が甲府に移したというの

はもう少し調べてみなければいけないようです。

写真③(撮影:2015年5月5日)

(撮影:2015年5月5日)

写真のお堂(太子堂)と奥のマンションの間の場所に雨宮製糸場があったようです。

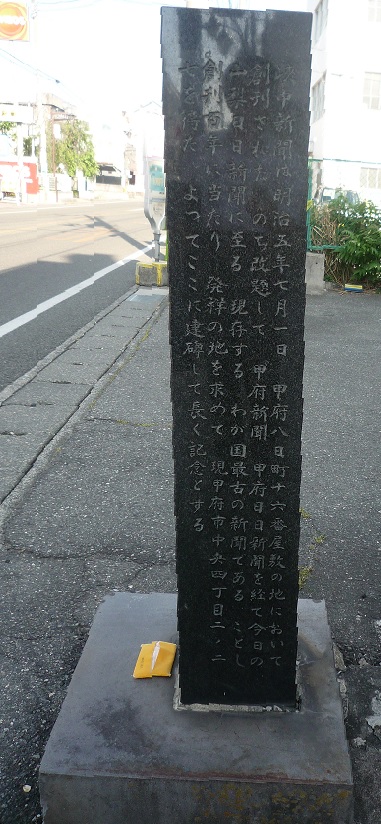

また、本記事を掲載した山梨日日新聞は、現存する地方紙では最古の新聞です。山梨日日新聞は、現存する最古の新聞(全国紙も含めて)としているようです

が、山梨日日新

聞の前身である

「峡中新聞」の創刊が1872年(明治5年)7月1日なのに対して、毎日新聞の前身である東京日日新聞の創刊が1872年(明治5年)2月21日ですの

で、全国紙も含めれば最古は毎日新聞です。ただ、このような古い新聞なので、本件のような記録も残っているし、それを現在でも読むことができるのでしょ

う。

(撮影:2015年5月5日)