児童虐待について

立命館大学 社会保障法 山本ゼミ

稲吉、伊藤、大久保、岡田、米田、下村、鈴木、田端

目次

1−5・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全体会用レジュメ

6−7・・・・・・・・・・・・・・・・・・・分科会用レジュメ

8−19・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・参考資料

20・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・参考文献

全体会用レジュメ

児童虐待とは

定義

児童虐待防止法第二条において

保護者がその監護する児童に対して以下のことを行うことである。

(保護者=親権を行う者、未成年後見人その他の者で児童を現に監護、保護するもの

児童 =18歳に満たないもの)

1 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

2 児童にわいせつな行為をすること又は児童に対してわいせつな行為をさせること

3 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置その他の 保護者としての監護を著しく怠ること

4 児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

と定義されている。

具体的には

1. 身体的虐待−生命・健康に危険のある身体的な暴行(第1号)

2. 性的虐待−性交,性的暴力,性的行為の強要(第2号)

3. ネグレクト−保護の怠慢や拒否により健康状態や安全を損なう行為(第3号)

4. 心理的虐待−暴言や差別など心理的外傷を与える行為(第4号)

の4つに分類することが出来る。

虐待の疑いから相談・通告まで

大まかな流れ 虐待の発生→相談・通告

時期 出来るだけ早期

どこに 専門機関:児童相談所および福祉事務所

通告仲介機関:児童委員(主任児童委員)

他にも保健所,市町村保健センター,警察などでも相談や通報に応じている。

どのように

1.判断 当面は安全な状態にあるor一刻を争う緊急事態にある

2.連絡 緊急度が高い→警察または児童相談所に連絡→子どもの身体の安全確保

一刻を争う事態→110番通報→警察→医療機関での入院治療

3.連絡をする時の留意点 子どもを発見したときの状況、子どもや家庭との日常の関わりの中で気づいたことなど、できる範囲で状況を把握した上で連絡すること。

相談・通告した後どうなるか

(1) 情報収集 (2)子どもの安全確保 (3)処遇の決定(4)地域での支援(5)施設入所措置等 が行われる。

具体的な動き

子どもの虐待への対処方法

一般的な福祉援助は利用者の自発的相談を起点として行われるものであるが、児童虐待においては子どもの安全と福祉を確保する観点から、保護者の意図と無関係に公的機関の介入的援助が行われる。

処遇方針には

機関相互の連携による判定の結果となる処遇方針は大きく分けて二種類あり、これは在宅指導と親子分離処遇となる。

在宅指導の内容は

(1)親へのカウンセリング・ガイダンス(精神的サポート)

・・・日常生活・育児相談、グループカウンセリング等

(2)子供への支援

・・・デイケアへのつなぎ、通所指導、日常的支援、見守り等

⇒保護者の養育負担の軽減や子どもの適切な保育の確保、日常生活においての子供の生活状態をチェック。

(3)家族調整(ケースワーク)

・・・ 親子、夫婦関係調整、行動改善等

(4)家族への多面的支援(機関の連携)

・・・経済給付、育児支援、家事支援、医療支援等

⇒虐待を親子間だけの視点に限らず、家族全体を総合的にとらえて、その家族に必要な援助を給付して家族の機能を回復することを目的として虐待の改善を目指すものである。

(5)親の治療(狭義の治療)

・・・精神化治療、トラウマ治療等

親子分離処遇の内容は

(1)家族・知人による養育

⇒子どもの安定という意味においてはもっとも望ましい。

(2)里親委託

⇒登録された里親の中から、子どもとの適合性を十分に考慮したうえで、子どもに適した家庭を選択し、実父母や施設との調節を図ったうえで里親に子どもを委託するものである。

(3)児童福祉施設所入所

⇒施設入所措置をとる場合はできる限り親権者の同意が得られるように努力するが、同意が得られず、かつ子どもを守る必要性がある場合には、児童福祉法28条に基づいて家庭裁判所に対して審判を求めることができる。

現在の児童虐待数 欧米の児童虐待数

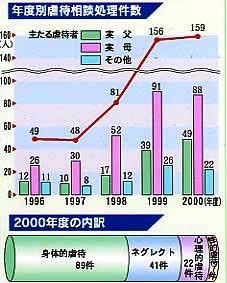

これまで、児童虐待の制度的な仕組みを見てきたのだが、現状はどうなっているのだろうか?下図を参照して欲しい。

論点(通告義務について)を選んだ理由

このデータからも分かることは、統計的はここ数年で日本の虐待件数は少しずつ増加してきている。しかし、社会状況や文化背景や育児文化の違いから「日本では児童虐待は少ない」と思われがちであり、制度の見直しが具体的になされていないように見える。しかし、これは欧米の虐待の取り組み経過でも初期には全く同じ議論が見られたことである。

児童虐待は家庭という密室内での出来事であり、親も子どもも外部に援助を求めないために、この現象は自然には社会的に明らかになりにくいという特性を持っている。日本と欧米との大きな違いは、欧米は社会ぐるみで発見をしようと努力しており、報告数が多いのはその結果であるが、日本ではその努力さえなされていない。

また虐待の特性として、親が自ら相談することが少ないことがいえる。そのため、発見するためには知識の普及や社会の仕組みが必要と思われる。しかし、現行制度ではこの特性とは逆に親が子どもについての相談をし、それに何らかの援助を行うことを前提としている。そのため、この制度と現状の食い違いから多くの虐待を発見・診断をしたり援助することが不可能になってしまう。

これらのことから、子どもを守ることを最優先に考え、この矛盾を解消しないといけないと考える。現行制度と他国の制度と比較した時、発見のきっかけともなる通告制度で多く分けて3つの問題点が指摘されている。これらをどのように改善していけば、虐待をより発見しやすくなるかそれぞれの問題点について分科会で話し合っていきたいと思っている。

なお、現行制度とその問題点については以下の分科会用レジュメを参照してもらいたい。

さて、私たちはこの通告制度を改善し虐待を発見できるような意識改革を行い、それに適応する社会作りをしていくことを目的としている。これを行うためには制度的問題だけでなく、地域ぐるみの取り組みが必要になると考える。そのため、以下のような論点にも着目した。

論点(社会地域における虐待予防策・事後対応策)を選んだ理由

今後ますます増加する可能性を秘めた虐待問題に、現状における法制面、財政面、人材面での対処策で対抗していくのは不十分である。行政面による不十分さを補うことも必要であるが、私たちは加えてもう一つの観点から考察したい。そこで私たちが目をつけたのは虐待が表面化してきた今日の社会そのものである。都市化する社会、核家族の増加など社会は変わってきている。虐待とはこのような社会環境の影響を受けているのではなかろうか。今日の社会を見直すことで虐待の原因、改善策を探ることができるのではなかろうか。行政による事後的対応よりも、虐待防止のために地域社会で取り組むことの重要性、地域社会による親のサポート、子どもを見守る社会的支援の必要性に私たちは重きをおきたい。

今、虐待を解消していくために社会地域でできること、取り組めることを分科会で皆さんと考えていきたいと思う。分科会用レジュメに私たちが考えた策、また、現在、地方、諸外国で実施されているものもあげてあるので、それも参考にしていただきたい。