| 唐 詩 と 日 本 |

日本、現存最古の漢詩集は「于時天平勝宝三年、歳在辛卯冬十一月也」と序文末に記された『懐風藻』である。天平勝宝は聖武天皇に次いで即位した女帝、孝謙天皇の年号で、その3年は西暦751年に当たる。この詩集は、天智天皇の時代(近江朝)から編纂時の天平勝宝3年まで前後80余年間に作られた漢詩120首が収められている。詩風の展開において養老期(717〜723)をもって前後2期に大きく分けられる(1964年岩波書店『日本古典文学大系』69小島憲之氏の「解説」参照)。

|

|

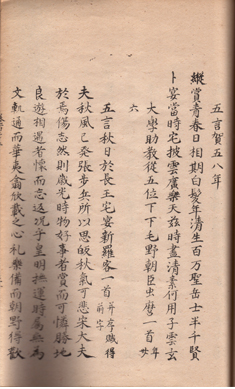

| 江戸時代に塙保己一が編纂した群書類従本『懐風藻』 |

前期の詩は、宮廷のサロンで天皇の命令に従って作られた「応詔詩」や、詩人の周辺の事物・人物・風景などを主題にした「詠物詩」がほとんどで、六朝後期の斉・梁・陳の詩を学んだ跡が顕著である。その最たる例は、右の紀末茂(『懐風藻』に「年三十一」とあるが、生没年未詳。藤原から奈良初と推定される)の1首であろう。

臨水観魚 水に臨んで魚を観る

結宇南林側 宇(いえ)を結ぶ 南林の側(かたはら)

垂釣北池潯 釣を垂る 北池の潯(きし)

人来戯鳥没 人来りて戯鳥は没し

船渡緑萍沈 船渡りて緑萍は沈む

苔揺識魚在 苔揺いで魚の在るを識り

緡尽覚潭深 緡尽きて潭の深きを覚る

空嗟芳餌下 空しく嗟く 芳餌の下

独見有貪心 独り貪心有るを見るを

これは陳の張正見(太建〈569〜582〉中、49歳没)の「釣竿篇」(唐の玄宗の開元15年〈727〉呈上の『初学記』巻22漁所収)に模したことが指摘されている。比較のため張正見の詩を見てみよう。

釣竿篇

結宇長江側 宇を結ぶ 長江の側

垂釣広川潯 釣を垂る 広川の潯(きし)

竹竿横翡翠 竹竿 翡翠を横(よこた)へ

桂髄擲黄金 桂髄(釣り糸に付ける浮き) 黄金を擲(なげう)つ

人来水鳥没 人来りて水鳥は没し

楫渡岸花沈 楫渡りて岸花は沈み

蓮揺見魚近 蓮揺いで魚の近づくを識り

綸尽覚潭深 綸尽きて潭の深きを覚る

渭水終須卜 渭水 終に須らく卜すべし(太公望の故事)

滄浪徒自吟 滄浪 徒らに自ら吟ずるのみ(屈原の「漁父辞」)

空嗟芳餌下 空しく嗟く 芳餌の下

独見有貪心 独り貪心有るを見るを

一見して明らかなように、紀末茂の詩は「釣竿篇」の第7・8句を省き、文字をいささか入れ替えたに過ぎない。中国の詩を学んだといえば、学んだに違いないが、ここまでになると模倣というより、剽窃というべきであろう。張正見の詩は『陳書』の列伝に「其の五言詩、尤も善し。大いに世に行はる」とあるが、日本にどれほど流伝していたかは分からない。あるいは張正見の詩が有名でなかったため、紀末茂の詩が剽窃とは気付かれず、『懐風藻』に収められたのかも知れない。しかし現在なら剽窃は容認されないが、古典の世界では模擬を越えて剽窃に至る例も見られ、必ずしも否定し去られるべきことではない。まして日本の漢詩がまだ中国の詩を模倣することに主眼がおかれていた段階にあっては、こうした作も認められていたと考えられる。『懐風藻』前期は六朝後期の詩風摂取に努力した時代であり、そのことが紀末茂の詩を通してよく理解できるのである。

唐詩が実作の面で我が先人に影響を与えるのは、おおよそ『懐風藻』後期からである。周知の如く中国古典詩の形式は唐代に完成された。すなわち絶句や律詩のいわゆる近体詩(今体詩)の様式が初唐の時期(618〜約712)に定まったのである。その様式とは韻律(押韻・声律〈平仄の配置〉)および句法をいうが、村上哲見氏「『懐風藻』の韻文論的考察」(2001年3月「中国古典研究」第42集)によると、『懐風藻』中、「声律において違式のない」のは「九首」を数えるという。そのうち釈弁正「在唐憶本郷」の五言絶句を除いて、他の8首はすべて後期に属する詩人の作品である。また弁正は、大宝2年(702)出発の遣唐使船で入唐し、囲碁上手で玄宗の厚遇を受け、彼の地において亡くなった僧侶であり、その詩は「唐に在りて本郷(本国、日本を指す)を憶(おも)ふ」と題し、結句に「長く恨む 長安に苦しむを」というように、唐の都長安で詠われたものである(ちなみに子供の朝元も同じく入唐したが、彼は帰国し朝廷に仕えた。弁正の遺作は朝元が伝えたのであろう)。弁正の「在唐憶本郷」が絶句の韻律に通りに作られているのは、在唐長期に及ぶ間、『懐風藻』後期の詩人に先駆けて近体詩の詩法に習熟したからに他ならない。

また村上氏は前掲論文で、玄宗皇帝周辺で新たに興った酒令(酒席のゲーム)的な押韻法をいち早く採り入れた作例に論及されている。その押韻法とは人の用いた韻字と同種の韻を用いて唱和する「依韻」の技巧をいい、それが藤原史(不比等。養老四年〈720〉没)「遊吉野」・大津首(おびと)「藤原大政遊吉野川之作、仍用前韻」・葛井(ふじい)広成「奉和藤太政佳野之作、仍用前韻四字」に見られるのである。

このように様式面から、『懐風藻』後期ごろから唐詩の影響が窺えるが、唐人のうち最ももてはやされていたのは王勃(650?〜676?)の作品であった。往時の流行の一端を今に伝えるのが正倉院所蔵の一軸の巻子本 (巻物)である。巻物自体には書名をもたないが、内容から「王勃詩序」と称されている。この本は王勃の作品集から「詩序」のみ収録したもので、末尾に「慶雲四年七月廿六日」とあり、仏典以外では日本最古の写本という。色変わりの料紙に遒麗な書風でつづられ、芸術品としても極めて高い価値をもつ(筆者も1995年の正倉院展で時の経つのを忘れて見入ったことがある。なおこの年は断片の修復が完成し、図録に全文がカラー図版で載せられている)。慶雲四年は西暦で707年に当たる。王勃の作品集が伝来したのは、当然それに先立つ。遣唐使船でもたらされたとするならば、大宝2年(702)出発、慶雲元年(704)帰国の第8次の派遣によるであろう(第7次は王勃生前の669年であり、『王勃集』成立前なので不可能)。正倉院本は唐から伝えられた本に基づき書写されたものであるが、べつに唐で写された本(これを唐鈔本という)の一部も日本に現存する(遣唐使舶載本かは不明。なお二玄社「書跡名品叢刊」146『唐鈔本 王勃集』に富岡桃華〈鉄斎の子息〉旧蔵東京国立博物館現蔵本と神田喜一郎氏蔵本が収められている。)正倉院本やこの唐鈔本には中国で既に失われた王勃の作品が少なからず遺存されている点や則天文字(則天武后が作った漢字。水戸黄門の本名「光圀」の「圀」はその一つ)の使用が見られる点はなはだ貴重である。また唐鈔本は早くに滅んだ原本『王勃集』30巻であることも極めて学術的価値が高い。

正倉院本は天皇の所蔵であった。唐鈔本も新渡来の貴重な原書であり、秘蔵の本であったろう(なお「興福伝宝」の印が押されてあり、この本が興福寺に珍蔵されていたことを知る)。もし両本しか知られていなかったら、当時、王勃の作品を享受できたのは、上層階級の限られた人たちであったとつい思いこんでしまう。ところが、平城宮出土の木簡の断片に王勃「詩序」中の数字が書かれていることを東野治之氏が発見され(岩波新書『正倉院』など)、彼の作品が貴人にだけ読まれていたのではなかったことを証明された。東野氏によると、この断片は下級官吏の手習いであり、同様の例が正倉院文書の落書の中にも見られるという。舶載された『王勃集』は、瞬く間に転々と書き写され、文書を司る下級役人にまで愛好されていたのであった。

こうした王勃の流行は『懐風藻』にも反映している。その顕著な影響は「詩序」を見る点にあり、まさに正倉院本や平城宮木簡を通して知られる事実と符節を合わす。『懐風藻』の詩序には山田三方を始めとする6人の作が并載されている。

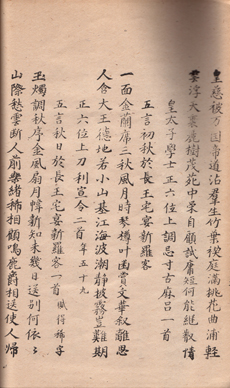

そもそも宴席における群作の詩に付す序(これを「宴序」という)は、中国では東晋に始まるが、六朝ではわずかに7篇を現存するのみであり(なかでも王羲之撰と伝えられる「蘭亭序」が有名)、これが大量に制作されるのは王勃ら4人の詩人達(楊炯・盧照鄰・駱賓王を加えたいわゆる「初唐の四傑」)になってからで、とりわけ送別の宴で作られる「送序」は彼等の開拓したジャンルであり、四傑中、王勃の作品数が群を抜いて多いことが、松原朗氏『中国離別詩の成立』(2003年6月研文出版)に詳論されている。また松原氏によれば、六朝の離別詩は送る側と送られる側の立場が不分明なまま別離の情が詠われていたが、四傑になって始めて立場を区別し、前者は「送別」詩、後者は「留別」詩として制作されるに至ったと論じておられる。なお王勃の「宴序」では「滕王閣序」がもっとも名高く、『古文真宝』後集に収められ長く読み継がれている。ちなみに『古文真宝』はいわば家塾の教科書で、中国では元明の間に行われた。日本では室町から江戸にかけてよく読まれ、明治を経て今に至るまでなおも教材に取り上げられることが多い。また本書は李氏朝鮮でも広く流布している。図版は江戸時代の挿し絵本『古文真宝』後集の「滕王閣序」である。

|

| 『古文真宝』後集「滕王閣序」 |

さて『懐風藻』6篇の「詩序」がいかに王勃らの作品の影響下に作られたか、その一斑を下毛野虫麻呂「秋日於長王宅宴新羅客」序の一節から見てみよう。なお詩序の文体は、王勃らにならう修辞を凝らした駢文なので、その重要素の対句が分かり易いように記した。

加以 加以(しかのみならず)

物色相召 物色相召し

烟華有奔命之場 烟華に奔命の場有り

山水助仁 山水仁を助け

風月無息肩之地 風月に息肩の地無し

請 請ふ

染翰操紙 翰(ふで)を染め紙を操(と)り

即事形言 事に即(つ)いて言に形(あら)はし

飛西傷之華篇 西傷の華篇を飛ばし

継北梁之芳韻 北梁の芳韻を継(つ)がんことを

「物色相召」以下の4句は、楊炯「王勃集序」の「動揺文律、宮商有奔命之勢、沃蕩詞源、河海無息肩之地」、王勃「入蜀紀行詩序」の「烟華爲朝夕之資、風月得林泉之助」、駱賓王「秋日於益州李長史宅宴序」の「山水助人」、同「初秋登王司馬楼宴序」の「物色相召、江山助人、請振翰林、用濡筆海云爾」を巧みに合成し、末の2句は王勃「秋日別王長史」詩の「正悲西候日、更動北梁篇」を用いている。なお題の「秋日於長王宅宴新羅客」は駱賓王「秋日於益州李長史宅宴序」に拠っていよう。

風景の美しさに触発されて高まった情感を詩に写すよう促したというのが右の引用部分の大意である。題に見える「長王」は長屋王(天平元年〈729〉藤原氏の陰謀で自尽)を指し、その邸宅は佐保(左宝)邸と呼ばれ詩宴がしばしば開かれた文芸サロンであった。下毛野虫麻呂「秋日於長王宅宴新羅客」詩は、そこで催された新羅の使者を送る宴会で詠われたものである。その時期は確定困難であるが、神亀3年(726)が有力である。『懐風藻』には他に同時の作と思われる詩が、長屋王を含む7人に見られる。いずれも詩題に「賦得〜字」と付記し、引き当てた韻字を用いて作る、これも酒令的な「探韻」の遊びの要素を加え詠われた作品である。藤原総前の詩を次に挙げておく。

秋日於長王宅宴新羅客、賦得難字 秋日、長王の宅に於いて新羅の客を宴す。難字を賦し得たり。

職貢梯航使 職貢 梯航の使

従此及三韓 此(ここ)より三韓に及ぶ

岐路分衿易 岐路 衿(えり)を分ち易く

琴樽促膝難 琴樽 膝を促すこと難し

山中猿吟断 山中 猿吟 断え

葉裏蝉音寒 葉裏 蝉音 寒し

贈別無言語 別れに贈らんとして言語無く

愁情幾万端 愁情 幾万端ぞ

この詩は、はるか朝鮮半島から山越え海を渡って貢ぎ物を届けに来た新羅の使者と別れるに際し、悲しみ誘う秋の風物にいっそう別離の情を深くした、というもので、虫麻呂の序文の主旨によく沿った内容にまとめられている。五言律詩の韻律には合っていないが、悲秋の情景を重ねることで別れを惜しむ気持ちが効果的に表出され、また見送る立場も明確にしており、送別詩として申し分のない作品と評しえよう。第3・4句は、大野保氏『懐風藻の研究』(1952年三省堂)が指摘するように、駱賓王「秋日別侯四」詩の「岐路分襟易、風雲促膝難」から取ったもので、第九句は小島憲之氏前掲書が注にいうとおり、駱賓王「送呉七遊蜀」詩の「贈別意無言」に基づいている。

日本は白村江の戦い(663)で新羅に敗れたが、その後、対新羅交渉が頻繁に行われた。新羅の使者に対して盛大な送別の宴を張り、王勃ら四傑による大唐の新傾向の作品をいち早く採り入れ、多くの人々が詩を詠じたことは、国威の発揚に大きな効果があったに違いない。大陸文化受容の先達としての新羅にひけをとらない文雅の素養があることを示すことは、国家の水準の高さを誇る格好の機会であった。王勃を筆頭とする初唐の四傑が及ぼした影響は、東アジア的規模で考えねばならない意義さえ有するのである。