5日目莫高窟敦煌といえば莫高窟、という有名なスポットだ。説明は要るまい。20世紀初頭には日本からも大谷光瑞探検隊が行って発掘された資料を一部持ち帰り、その資料は龍谷大学などが所蔵している。現在、「敦煌学」については国際的な学会もあるし、立命館大学にも、イギリス・フランス・ロシアなど各国が所蔵する敦煌文書の図版等があるね。 だいぶ前だが日本でも井上靖の小説「敦煌」で有名になったし、日中合作で映画化もされた(1988年公開)。 さて莫高窟の見学は30日前から予約が出来るのだが、入場制限があり大変人気があるため、混雑期は予約が取れないこともあるらしい。今回は幸いにも8月の終わりということで、ややピークを過ぎ、旅行社を通じて無事に取ることができた。この日は莫高窟も含め移動距離が大きいのでガイドさんと車をチャーターしたが、当日に入場券と引き換えると時間がかかるとのことで、ガイドさんがサービスで前日の夕方に引き換えに行ってくれた(パスポートを預けた)。 朝7:50にホテルを出発して、20分ほどで莫高窟バーチャルセンターに到着。見学の順路は決まっていて、バーチャルセンターで映像を見たあと、専用バスに乗って莫高窟に行き、グループごとに専用ガイドの説明を受けながら見学、という段取り。外国人グループについては外国語の音声ガイドと外国語ができるガイドがつくため、入場料はやや高めだが便利だ。 大きな荷物は入り口で預けることになっているので、鞄には鍵がかけられるようにしておくと安心だ。ぼくたちはガイドさんの指示で、貴重品のみ持ってチャーターした車に荷物を置いていったが、念のため鍵はつけておいた。 バーチャルセンターでは最初に大画面で莫高窟の歴史に関する映像を見てから移動、次に立体的な莫高窟内部を紹介する映像を見る。音声ガイドの機械を貸してくれるので日本語で解説が聞けるよ。前日鳴沙山で砂漠を体験したので、砂漠の様子がリアルに感じられて良かった。先に行っておいて良かったよ。 なお人をどんどん入れ替えるので映像の余韻に浸っている暇もなく移動させられるのがちょっと惜しい。それと、内部の仏像を紹介する映像ではプラネタリウムのようになっているのだが、厳かな雰囲気でチーンという鈴の音もあり(同行の人曰く「催眠療法の音と同じ」)、同行の人は強烈な眠気に誘われたそうだ。暗くなると寝てしまうタイプの人は気をつけて。 映像を見た後は専用バスで莫高窟へ移動。内部の写真撮影は厳禁だが、外観の撮影は可。すべての洞窟が公開されているわけではなく、また時間の関係もあり、見られるのは主要な場所だけとなっている。グループごとに分かれて入れ替り立ち代わりで説明を受けるのだが、今回5人のグループだったので、洞窟に入って静かにじっくり説明を聞くことができ、満喫した。中は暗いが専用のガイドさんが懐中電灯で照らしながら説明してくれる。専用ガイドさんは皆制服を着て同じ鞄を持っていたが、唐代の服をモチーフにした(?)上品なスカートで可愛かった。 |

|

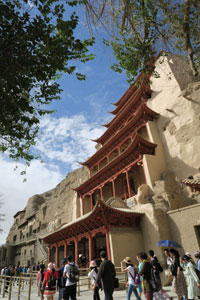

入口付近。この写真だと人がいないようだが、順番待ちの観光客が横に大勢待機していた。 外側は民国以後に修復されたらしい。一時はロシアの方から亡命してきた人たちが中に住んでいたこともあったそうで、煮炊きで壁画がだいぶ傷んだとか…(その頃の写真が陳列館に展示してあった) |

第96窟の通称「大仏殿」。中に大仏が鎮座している。この建物自体は1928年に改築されたものだそうだ。 |

|

|

|

|

その後敦煌市街で昼食。地元の特産を出してくれるレストランに連れて行ってもらった。 ここで食べた敦煌料理が美味しかったので紹介しよう。 |

|

ロバの肉。横にあるタレにつけて食べる。 |

野生のネギだそうだ。生の和えものか卵炒めか選べたので、卵炒めにしてもらった。あまりネギっぽくなく、あっさりしていて美味しい。 |

楡銭。ニレの実だそうだ。これは以前敦煌に行ったY先生のお勧めで、敦煌特産。春に採れるもので、塩漬けなどにして保存するという。実というからもっとぱさぱさしていて硬いかと思っていたら、柔らかくてふわふわしていた。美味しい。敦煌に行った時には是非お試しあれ。 |

これは餃子の皮を大きく厚くしたような丸い麺の下に羊の肉が隠れているという料理。見た目ほど辛くなく、美味しかった。結構ボリュームがある。 |

|

昼食の後は郊外の玉門関遺跡に移動。  途中、昔映画「敦煌」を撮影したセット(現在も映画やドラマのロケ地として使用されているそうだ)などがあるところを通り、砂地の中の道路をひた走る。 途中、はるか遠くに山が見える地帯もあったが、だいたい果てしなく何もない土地で、こんな場所を何日も歩いて移動した昔の人は偉いなとしみじみ感じた。 写真は途中で一度車を下りて周りを見たところ。本当に何もない…… 季節によっては竜巻が発生することもあるそうだよ。 そんな何もないところを車で二時間くらい移動、遺跡に到着。このあたりは速度制限が厳しいそうで、中国の他の地域に比べると車を飛ばさないように感じられた。 玉門関(小方盤城)遺跡  ここは昔のシルクロードの関所があった場所。今はその一部のみが残っている。 ここは昔のシルクロードの関所があった場所。今はその一部のみが残っている。前漢時代、敦煌郡所轄の玉門都尉の治所で、その管轄下には十五か所の烽火台があったそうだ。玉門亭障と玉門都尉は漢武帝の元封元年~太初四年(前110~前101)に建てられ、後漢の時には玉門障尉の所轄となったが、六朝時代に玉門関が瓜州晋昌県の境に移されてから、関所としての役目を終えたという。(『中国文物地図集』による) ただし、唐代の詩語として有名な「玉門関」は上記の説明にも移転したとあるようにここではないようで、実は玉門関・陽関の位置には諸説あるのだ。研究がされているから、気になる人は調べてみるといいよ。 つい最近入口に小さな博物館が建設されたとのことで、休憩スペースや展示、トイレもある。その建物を抜けると左の写真のように遺跡へと続く道がある。 なお玉門関・漢代長城遺跡・河倉城(ここは今回行かなかった)はセットになっており、来る途中の道路にそれこそ関所みたいなところがあり、まとめて入場券を購入することになっている。 |

|

当然のごとく当時は関所に勤める人たちが住んでいた訳で、近くに水があるのでここに建設されたのだ。ひさびさに(数時間だけど)水辺を見てほっとしたよ。 |

小方盤跡。砂のかたまりのように見える。中にも入れるよ。特に何もないけど。全体がどうだったかは復元模型が敦煌博物館にあるから見てみるといいよ。 ぼくと同じ色だね。 |

|

漢代長城遺跡 敦煌には郊外に多くの烽火台遺跡や長城の遺跡が点在しているのだが、その一部をここで見ることができる。 敦煌市の東西から瓜州あたりまで続いており、全長は約130.6kmにもなるそうだ。一番状態が良いのがこのあたりだそう。漢代といえばもう2000年余の歴史があるわけで、これがよくぞ残っていてくれたと感動する。漢代の人もこの長城を見たんだなあ。 ちなみに、近づいて触ったりすることはできないけれど、敦煌博物館に実物の一部が展示されていて、間近でじっくり見ることができるよ。 19世紀末から烽火台などで行政文書などの木簡が多数発見されているが、その資料の中には文字を練習するための見本や練習したらしいノートのようなものもある。辺境の地域にも早くから漢字が普及していたことがわかるんだそうだ。乾燥していて保存状態が良いから、ゴミとして捨てたらしい木くず(木簡や竹簡は削って新たに書くことができる)が発見されるというのも面白いね。 |

|

世界遺産の碑の上で記念撮影。 |

このようにずーっと続いているのだ。果てしない気分になるよ。 |

|

陽関遺跡・博物館 漢代長城遺跡から車で南方に一時間ほど走ったところにある。 陽関はかつて玉門関とあわせて「二関」といわれた、シルクロードの重要な関所。名前の由来は、玉門関の南にあるから等諸説ある。 ここは入口が博物館なのだが、関所を復元したテーマパーク(?)みたいになっていて面白い。   入ると漢代に西域への道を切り開いた張騫の勇ましい像が出迎えてくれる(写真左)。 また「西出陽關無故人」(送元二使安西)とうたった王維の、夜光杯片手に陽関を指さす像もあった(写真右)が、ちょっと「犯人はお前だ!」というようにも見える…… 特筆すべきは城壁そばにある攻城の器械類(写真下)。『武経総要』(宋代だけど)の図が、やや小さめながら再現されているのだ。個人的には一番興味をひかれた。  城門傍らには当時の指名手配の似顔絵なども再現して貼ってあった。細かい。 希望すれば有料で通行証明書も発行してもらえるそうだ。ぼくたちは誰も発行してもらわなかったけど…… 厳密にいうと陽関遺跡は残っていなくて、俗に「古董灘」と言われるこの地域から建物や墓の跡が発見されたので、陽関があったとされているそうだ。 現在は砂に埋もれており、烽火台だけが近くに残っている。その烽火台にカートに乗って移動(カート代は入場料に含む)。 |

|

烽火台跡。ここも周りには何もない。辺境警備の厳しさを感じる。 |

遠くシルクロードが見渡せる。あずまやが建てられていたが、夕方でそこまでいく時間がなくて眺めるだけにした。 |

陽関をあとにして、近くの農家が経営しているというレストランで夕食。 陽関をあとにして、近くの農家が経営しているというレストランで夕食。敦煌は葡萄の産地としても有名なところで、干しブドウやワインなども特産品として売られている。このレストランではブドウ棚の下で夕食をとることができた。またお店の人が葡萄を採って出してくれた。 ワインもスーパーなどでいろいろ売られていたが、買った人によると、何年に製造されたという表記が無かったので何年ものかは不明だったそうだ。味は良いとのこと。この席でも出してもらった。 敦煌市内に戻ってからは、ガイドさんのご好意で、良質な夜光杯が買えるお店に連れて行ってもらった。 夜光杯は敦煌市を含む酒泉市付近で採れる玉で作られる器で、月の光が透けて見えるほど薄く削るのでその名があるという。西周の時代からあるといわれており、昔の詩句にも詠まれている。だいたい緑がかった石に黒色の模様が入っており、模様の部分は鉄分を含むので、磁石にくっつく。その話を聞いていたので、購入する時には磁石が必要だねと同行の人たちと言っていたのだが、連れて行ってもらったお店にはちゃんと磁石が置いてあって、実際にくっつく様子を見せてもらった。 また、上質なものは二つの杯を触れあわせてみるとときれいな音が鳴り、いくつか叩いてみてどれが良いかを選んだ。 杯は二客で一セットだそうで、箱がそうなっているので一般的に1つでは売らないそうだ(セットになっていないものは除く)。安いのから高いのまでいろいろ等級があるそうで、購入の際にはよく確認しよう。 |

|

6日目敦煌博物館 敦煌市の南側にある。前は別の場所にあったようだが、2012年に新館がオープンした。ホテルからは歩いて行けた。 敦煌市の南側にある。前は別の場所にあったようだが、2012年に新館がオープンした。ホテルからは歩いて行けた。ここはチケットが無く、受付で名前やパスポートNoなどを記入して入館(無料)。水や大きな荷物は受付で預けることになっている。 受付の女性が昨夜行った夜市のドライフルーツの屋台のおかみさんだったので、思わぬ再会にびっくり。昼も夜も働いているんだね… この博物館は決して大きくは無いが、敦煌市付近の貴重な文物などを展示しており、展示室と展示室の間には敦煌にゆかりのある歴史的人物の彫像が配置されている。烽火台や関所などの復元模型もわかりやすくていい。 売店では本物の漢代の木を使っているという、木簡の精巧なレプリカも売られていた。しかし1800元(約3万円余)~という値段(!)で、あきらめた。 |

|

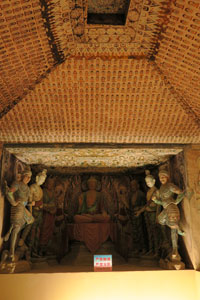

莫高窟を再現したコーナー。莫高窟は撮影禁止なので、これは嬉しい。よくできている。 |

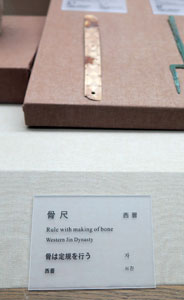

ただ、説明文の日本語訳はまともな文章だったのに、何故か展示物の名称は残念な訳が多かった。「骨尺」が「骨は定規を行う」って… 予算の都合だろうか。改善求む。 |

|

博物館を出たあとは市内散策へ。 |

|

博物館の近所の公園。運動器具や卓球台があるあたり、さすが中国の公園だ。 |

これは沙州城遺跡(西北角)。かつて敦煌のあたりは沙州と呼ばれていた。市内に沙州市場というのがあるが、そのなごりだね。 この遺跡は唐代のものだそうだ。 |

←敦煌市内を流れる党河。河沿いは風景区になっており、上っていくと鳩摩羅什が愛馬を供養したという白馬塔などがある。2006年以降に整備が行われて今のような市民の憩いの場になったという。 左側は青い水、右側の水路には濁流が流れている。橋の奥には鳴沙山が見える。夜には河沿いの公園がライトアップされるそうだ。 ところで、敦煌市はさすが観光に力を入れているだけあって、道路のあちこちに歴史上の事象や詩句などを描いたタイルや石板が埋め込まれていて風情があった。ここにもあずまやの壁に唐代の詩を書いたものが貼ってあった。 |

|

|

さて、敦煌最後の夜。せっかくなので羊肉串を食べようとのことで、夜市の南にあるレストラン街へ。ここは同じような、串や羊の丸焼きを扱うお店がずらっと並んでおり、通りかかったら左右からすごい客引きに逢った。 迷いながら一周、結局一番手前にあったお店に決定。 |

|

どれも美味しかったが、これはお勧めされた、楊の枝を串として使ったもの。特別に風味が違うというわけでもなかったけど(ぼくがわからなかっただけ?) |

女性陣は敦煌の特産飲料「杏皮水」が気に入って機会があれば飲んでいたが、ここでも注文。そうしたら、帰りがけにお店の人がお土産として人数分持たせてくれたよ。 |

夜市の様子。現地時間で19:30頃。まだこんなに明るい。夕方になるとたくさんのお店が立ち並ぶ。このエリアは観光客相手の土産物の屋台が多い。 他のエリアでは敦煌特産のドライフルーツを売る屋台がずらっと並んでいた。どのお店でも試食させてくれるので、味が気になったら試食してみるといいよ。ただし、どんどん勧めてくるのでほどほどに。 他にも、夜市は屋台だけでなく雑貨店などもあって、おしゃれなマスキングテープやポストカードなどを売っているお店もあった。ぼくはそこで敦煌遺書の「星図」をデザインしたバッグをお土産用に購入したよ。 |

|

夜市の入り口。結局毎日ここに寄っていた。スリも出るそうなのでもちろん手荷物には注意した方が良いけれど、それほどすごい人込みというわけでもなく(観光のピークが去ったというのもあるだろうが)、楽しめる。 この他にも、敦煌市内には大型スーパーがいくつもあって、そこにも毎日行って買い物を楽しんだよ。 翌日、朝敦煌から飛行機で北京に移動、北京で出国手続きをした後関空まで帰った。うっかりして亀ゼリーを機内持ち込み荷物の中に入れたままにしてしまい、敦煌の空港で泣く泣く手放したけど(気を付けよう)、他はトラブルなく帰ってこられた。 以上、蘭州・敦煌の旅でした。みんなもぜひ中国旅行に行くときには参考にしてね。 |

|

|

おまけ  中国に行くと、各地にその土地特産と銘打ったヨーグルトがあるけれど、今回、蘭州と敦煌でもスーパーで「蘭州ヨーグルト」「敦煌ヨーグルト」を見つけたよ。 中国に行くと、各地にその土地特産と銘打ったヨーグルトがあるけれど、今回、蘭州と敦煌でもスーパーで「蘭州ヨーグルト」「敦煌ヨーグルト」を見つけたよ。写真は敦煌ヨーグルト。写真では見にくいけど、莫高窟の絵がパッケージにデザインされているのだ。味は濃厚でおいしい。正直違いはわからなかったけれど…(製造はそれぞれの土地でされているらしい)ちなみに蘭州ヨーグルトは敦煌のスーパーでも売られていたよ。 蘭州ヨーグルトもよく似たパッケージだったけど、敦煌ヨーグルトと決定的な違いがあった。それは、敦煌ヨーグルトは蓋のビニールを手で開けることができないのだ!付属のスプーンのぎざぎざ部分で缶詰のように切って開くのだ。 ヨーグルト好きの皆さん、敦煌に行くことがあったらぜひお試しあれ。 |

|

|

このコンテンツは全て立命館大学中国文学・思想専攻の著作物です。 |

|

出口を出たところ。広場になっている。

出口を出たところ。広場になっている。