(1)今や誰もが「総表現者」

パソコンや携帯電話などを通して、こんなに頻繁に表現されるという時代は今までありませんでした。ブログやソーシャル・ネットワーキング・サービスもそうですが、時間が足りないくらい表現しっぱなし。そういう意味では、今や世界中が「総表現者時代」といってもいい時代が訪れています。みんなが「表現者」ということは、同時にひとりひとりが「著作権者」ということになります。

著作権にはさまざまな種類の権利が存在します。例えば「著作者人格権」の中に「同一性保持権」という権利があります。これは、著作者の意に反して別の第三者が勝手に変更などをしてはいけないという最低限度の権利です。普段聞きなれない言葉ではありますが、最近では森進一の「おふくろさん」事件などによって、テレビなどではみなさんが間接的に知り得た著作権の一つです。このとき森進一が「僕がずっと歌ってきた曲です」と言えばよかったのかもしれませんが、彼は「僕の歌です」と言ってしまいました。このひと言がきっかけとなって、事が大きくなってしまったとも言えます。このようにテレビや新聞などを通じて、法律をわかりやすく理解できる場面は日常生活では乏しい状況にあります。大切ななことは、著作物を扱う場合、著作者に対して必ず「許諾」を得ることです。

今日、さまざまなメディアが次々に生まれています。Internet Protocol

multicast(インターネットプロトコルマルチキャスト)放送=IPマルチキャスト放送などもその類ですが、放送と通信の境目がなくなりつつある事態がいたるところで起こっています。そのとき必ず「権利」をどう扱えば良いか、という問題に突き当たります。一度放送したものだから、インターネットでそのまま再放送してもよいのではないか、という見解もありますが、一方では絶対にだめだという意見もあります。このように、今や「創作物(コンテンツ)の権利」は、国家的な課題となっています。では、私たちの身近な創作物の一つである「音楽文化」について、二つの研究資料がありますので、私見をまじえてお話しましょう。

(2)人間と音楽

「進化論」を提唱したダーウィンが書いた「種の起源」を読むと、第3部第19章に「人間の第二次性徴」という項目があります。いくつか抜粋してみます。

●性差の存在。男性の声帯は、女性や男児よりも三分の一だけ長い。声や咽頭の形は人種によって異なり、タタール人や中国人には男女間の違いが顕著。

例えば、専門家によると、歌手美空ひばりの声帯は、女性と男性の中間ぐらいの長さだったそうで、その結果、男性に近い低い音域を使えたことが分かります。さらに人間以外の動物の持つ音楽的能力も非常に興味深いものがあります。「種の起源」の同じ項目には、次のようなことも記してあります。

●類人猿の一種、アジールテナガザルは、声は大きいが音楽的(ウォーター・ハウス氏の研究)。「音階を上げたり下げたりするとき、音程はいつも正確に半音ずつで、いちばん高い音と低い音の間はぴったり1オクターブだった」。楽譜でも証明されています。その音楽能力は求愛の季節に用いられていました。

それ以外にも、ハツカネズミ(S・ロックウッド氏の研究)、アザラシやオウムなどの音楽的才能もまた、とても優れているという記述も別のところに残されています。

●音楽の持つ力について

「われわれは何ページにも及ぶ書物よりも、ただ1曲の音楽の中にはるか大きな感情の高まりを凝集させることができる」(シーマン氏の研究)

「音楽は、われわれの想像もつかない、また意味も知らない、眠っている感情を呼び起こし、今までみたこともないし、今後みたこともないようなことをわれわれに語る」(ハーバード・スペンサー氏の研究)

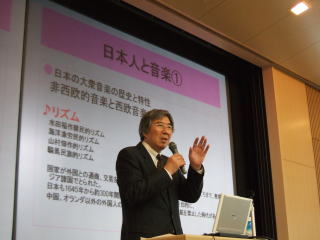

(3)日本人と音楽① ―リズム―

日本人の持つ音楽の特性とは、いったいどのようなものでしょうか。これをひと言で表すと「非西欧的音楽と西欧音楽の融合」であるということに辿り着きます。「非西欧的音楽」とは、日本古来の伝統的音楽のことを指します。それに7つの音階から成り立った「西欧的音楽」が見事に融合したものが、「日本独自の音楽」と言えます。

そこでまず「リズム感」を見て検証してみましょう。日本人はリズム感が悪いのですよね(笑)。なぜリズム感が欧米人と比べて、こんなにも違うのでしょうか。それは民族性の違いが色濃く現れているからです。リズムと民族性を紐解いていくと、次のように大別することができます。

①水田稲作耕民的リズム(田植え歌のような地を這う動作から生まれた、のんびりとゆったしりしたリズム)

②海洋漁労民的リズム(黒潮に乗って北上してきた縦揺れ、あるいは横揺れの波のリズム)

③山村畑作民的リズム(四季が存在する繊細かつダイナミックなリズム)

④騎馬民族的リズム(大陸から渡来した騎乗する生活から生まれた、速くて弾んだリズム)

日本人はいうまでもなく、水田稲作耕民的リズムが根底にあります。海外からの影響については、日本は17世紀から約300年間にわたり、キリスト教普及禁止を目的とした鎖国政策がとられました。結果として、歴史的に西洋音楽の影響を直に受けることは少なかったと考えられます。

(4)日本人と音楽② ―メロディ―

日本人はラドレ音階を好みます。それは「ヒ、フ、ミ、ヨ……」と数えてみるとわかりますが、4つ目と7つ目を抜いた音階であることから、「ヨナ抜き音階」とも言われています。もともと日本人の音階は5音階だったわけです。ところが1872年10月、学校に関する制度が敷かれ、小学校の教科書に「唱歌」が取り入れられることになりました。このため、7音階が統一基準になりました。5年後の1887年、東京音楽学校(現東京藝術大学)が開校し、ソナタ形式など、ドイツの音楽が積極的に取り入れられるようになりました。このことが、日本の近代音楽に多大な影響を与えたわけです。

(5)日本人と音楽③ ―音階―

日本人の基本的な音階として、民謡音階、雅楽や「君が代」のような律音階。その他に都節音階、沖縄音階があります。実際に5音階で作られた名曲もたくさんあります。例えば童謡「かなりや」、「荒城の月」、美空ひばりが歌った「悲しい酒」を聴いてみるとわかります。日本人の演奏表現は、西欧の6弦ギターのように緻密なものではなく、むしろ沖縄の三線(サンシン)のように、まったり、のんびりしているところが特徴です。それが私たちの心の琴線に響くわけです。

私の知り合いでBEGINというバンドがいます。ギター、キーボード、ドラムという編成だけをみれば、西洋のバンドとまったく同じです。ところが演奏や歌声を聴いてみると、三線の音色が加わり、どこかに沖縄のリズムと音階と節で歌っている。あれだけ西欧的にギターやキーボードが弾けるのにもかかわらず、沖縄音楽が持つ独特の島歌と融合させています。だから、単なる民謡調ではなく新しいポップスとなって私たちに感動を与えてくれているのだと思います。

(6)日本人と音楽④ ―音色―

私たち日本人は自然の音に敏感です。日本の風土を見てみてもそうですが、島国であるにもかかわらず、こんなに四季折々がはっきりとしている国は地球上どこにもありません。それに、平野があり、高い山があり、河がある。日本独特の風土です。この繊細な日本の自然環境は、私たちの日本人の音楽のなかに総て反映されています。昨今、桜をテーマにした曲がたくさん生まれているのも無関係ではありません。一方では、日本人があまり必要とはしなかった「低音」やサワリやうなりのような「響き」なども、昔から大切にしてきたものです。

(7)日本人と音楽⑤ ―ハーモニー―

日本音楽のハーモニーは多音性であることが特徴の一つです。そしてピッチ(音の高さ)がはずれても、なぜか成立してしまいます(笑)。それは曲の組み立てにも影響しており、構成上どこか曖昧な部分を残したまま成立しているものが多くあります。確かに欧米の音楽と比べるとどこかが不安定ではありますが、それが逆に独特な魅力を醸し出しているのです。

このように日本人の音楽性は、非常に独特の形成過程と進化を重ねて、欧米の音楽文化とは異なる独自性を保ってきました。しかしそれは決して悲観するべきものではなく、日本人の音楽文化の誇るべき特性です。

(8)おわりに ―著作権とは?―

「著作権」を簡単に説明すると次のようになります。

①それがあなたの権利なら、一定の利用(注・権利の種類)をコントロールできる。

②著作権は、著作物について、それを創作した人に与えられる。(ともに福井健策著「著作権とは何か」より)

今やメディアの多様化時代です。権利にまつわる問題は絶えることがありません。例えば、映像ソフトについて、つい最近までビデオだったのにDVDに変わったことで、ビデオについての権利使用は許諾されていたのに、DVDはその対象外というような事例が次から次に起きています。そこで重要なのは、権利は「『創作した人』に与えられる」という点です。つまり、創作しなければ、何の権利も生まれないということです。情報内容は知財ではなく、コンテンツを創作した人のみが、著作権者になるという概念です。

また著作権に関する課題も以下のようなものがシンポジュウム等で挙げられています。

①著作権法改定案の骨子(制度が複雑で手続きも面倒なため、制度を改定して使いやすくする)

②私的録音・録画保証制度の見直し(個人のデジタル複製について既存の機器については「私的録音・録画補償金」を支払う仕組みになっていますが、PCやiPodのような携帯型再生プレヤーは、複製の内訳捕捉が困難なことや二重徴収ではないかという意見など、多数の問題点があります)

③保護期間延長に関する検討(現在日本の保護期間は50

年。アメリカをはじめ、国際的には70年が標準になっています。ところが日本には10年間の戦時加算という「負」の歴史があることが明らかになりました)

④IPマルチキャスト放送による権利の検討(有線放送と同様、同時再送信されるものについては事前許諾が必要となりますが、オリジナルのコンテンツについては新たな検討事項になっています)

⑤WIPO(ワイポ=国連の世界知的所有権機関における放送新条約の検討(海賊版の存在や貿易での知財のやりとりなど、国際的な著作権問題が多数派生しています)

国内外を含め著作権に関する問題は、日々刻々、山の様にあります。それらの諸問題をどのように解決していくかは、明日の社会において非常に重要な課題となっていますので、みなさんにも大いに興味を持っていただき、学習に取り組んで欲しいと思っています。

3.今後の予定

最後に、今年度の講師として迎えられる予定の錚々たる方々が、反畑先生によって紹介された。

―前期―

|

4月21日

|

斉藤正明先生(㈱M-site代表取締役、前東芝EMI会長) |

|

28日

|

もず唱平先生(作詞家、音楽プロデューサー、大阪芸術大学客員教授)

|

|

5月12日

|

辻居幸一先生(弁護士、弁理士、(社)全国コンサートツアー事業者協会常任理事)

|

|

19日

|

石坂敬一先生(ユニバーサルミュージック㈱

代表取締役兼CEO)

|

|

26日

|

湯川れい子先生(作詞家、音楽評論家、日本レコード大賞審査委員長)

|

|

6月

9日

|

朝妻一郎先生(㈱フジパシフィック音楽出版

代表取締役会長)

|

|

16日

|

中西健夫先生(㈱ディスクガレージ

代表取締役社長)

|

|

23日

|

天沼澄夫先生(㈱キングレコード

常務取締役)

|

|

30日

|

稲垣博司先生(エイベックス・グループ・ホールディングス㈱

代表取締役会長)

|

|

7月

7日

|

丸山茂雄先生(㈱にー・よん・なな・みゅーじっく代表取締役)

|

※詳しくは立命館大学産業社会学部オンラインシラバスを参照のこと

参考文献

『世界の名著39「ダーウィン」』中央公論社

『別冊太陽「日本の音楽」』(平凡社)

『人はなぜ歌をうたうか 小泉文夫フィールドワーク』(冬樹社)

『ヤマトンチュのための沖縄音楽入門』(音楽の友社)

『最新音楽用語事典』(リットーミュージック)

『IPネットワークのしくみ』(日本実業出版社)

『著作権法の解説』(一ツ橋出版)

参考HP

社団法人 日本音楽著作権協会 http://www.jasrac.or.jp/

社団法人

日本レコード協会「音楽メディアユーザー実態調査」http://www.riaj.or.jp/report/mediauser/2006.html

|