「激変する音楽配信ビジネスの現況と近未来図」

はじめに

今日は激変する音楽配信ビジネスについてお話し

ます。まずはじめに、私の経歴をお話します。どれだけ速く産業の構造が変化するのかということが分かると思います。

私は大学を卒業後、CBSソニーという会社に入社しました。68年に作られた会社で、日本で資本の自由化になってから

初めにつくられた会社です。ここには松田聖子さんや山口百恵さんなどが所属していました。私が入社してから一番最初の仕事は、なんとディスコ担当でした。

そんな職業あるのかという感じですが、この仕事では、今で言うところのクラブを回り、DJにレコードを売るというものでした。お酒が飲めるからいいじゃな

いかと思われるかもしれませんが、もちろんそんなことはできません。DJにレコードをきいてもらい、流してもらうと、そこでヒットが作れる時代でした。そ

の後、いわゆる邦楽のディレクターを8年間ほどやりました。坂本龍一さんや南佳孝さん、また辻仁成さんがいたECHOESというバンドやカステラなど、さ

まざまなアーティストを担当しました。私がディレクターで担当したアーティストは、自作自演のロック系のアーティストも多かったので、一緒にデモテープを

作ったり、レコーディングをしたりと、ほとんどの作業に携わりました。

そんなとき、尾崎豊の育ての親でもあった須藤晃さんから電話があり、「お前もそろそろ違う職業がいいんじゃないか」と

言われました。僕はディレクターになりたくて入社したので、「えっ!?」という感じでとても驚きました。ところがこのことは、僕の転機になります。そして

プロモーションビデオの制作現場に移り、米米CLUBやプリンセス・プリンセスなど、当時J-POPの中心にいたアーティストのビデオを作ったりなんかし

ていました。最初は「いやだなあ」と思ったのですが、やっていると非常に面白くなってきました。映像なので、次から次に新しいフォーマットが出てくるんで

す。現在の皆さんにとって、DVDは当たり前のものですが、当時は当然VHSのテープがメインでした。そのほか、ビデオCDと呼ばれるフォーマットもあり

ました。これは日本ではほとんど廃れていますが、中国では今でも生き残っているようです。そして今から約9年前から、インターネットを仕事にしています。

以上のように僕は、ディスコ回りから始まり、ディレクター、ビデオの制作、マルチメディア、そしてインターネットとレ

コード会社の中で転職を繰り返してきました。それくらい、世の中の流れは次々に変わっているということです。この時代の移り変わりを、私の経歴は如実に表

しているのではないかと思い、最初に話をさせていただきました。

1.コンテンツとは何か?

最近「デジタルコンテンツ」という言葉をとても

良く耳にします。そこで、「デジタルコンテンツ」とは何なのかということについて少しまとめてみます。

さまざまなメディア上で流通する映像、音楽、ゲーム、図書などのことを、「コンテンツ」と呼んでいます。言い換える

と、動画・静止画・音声・文字・プログラムなどの表現要素によって構成される「情報の内容」のことです。本を開くと一番最初に目に付く「目次」が、コンテ

ンツのようなものですね。これから「コンテンツとはどのように流通しているのか」という大きな視点から、頭を活性化させていきましょう。

まずは図1を見てみましょう。

(以下の掲載図はすべて、今野先生が作成され授業で使用されたものです)

コンテンツの種類(縦)を、映像、音楽・音声、ゲーム、図書・画像・テキスト

の4つに分けています。そしてメディア(横)を、パッケージ、インターネット、携帯電話、拠点サービス、放送の5つに分けます。これはあくまで現時点での

分け方で、時代とともにどんどん変わっていくということに注意してください。このそれぞれの枠の中で、今すでに確立しているものもあれば、まだ確立してい

ないものもあります。それが何なのかを考えることが、ヒントになります。

映像のパッケージは何かというと、今は当然DVDですね。しかし今から10年くらい前だとVHS、さらにその前はフィ

ルムでした。また音楽・音声のパッケージは、もちろんCDです。ところがCDもそんなに古くない。ゲームソフトは、CDあるいはDVDを使っていますね。

図書・画像・テキストのパッケージは、本や新聞です。映像における拠点サービスは映画館、ゲームの拠点サービスはゲームセンターですね。映像の放送はテレ

ビ、また音楽・音声の放送はラジオです。

パッケージの歴史はもともと印刷の歴史で、500年くらいの月日をかけて確立されました。もちろんCDやDVDはここ

最近の話ですが、パッケージというメディア自体は、500年くらい前からあるものなんです。それに比べると短いものの、映画館はここ70~80年くらい、

テレビやラジオも50~60年くらいの間に確立され、それなりの歴史を持っていると言えるでしょう。

これからお話するのは、パッケージ、拠点サービ

ス、放送の3つにはおさまらない部分について、つまりインターネットと携帯電話です。とくに上の図表でピンク色になっている、音楽・音声についてお話して

いきたいと思います。

なぜこのような話をするのかというと、コンテン

ツ産業とは最新のテクノロジーで作り、最新のテクノロジーで世の中に広め、最新のテクノロジーでユーザーに届ける産業だと思うからです。音楽産業と聞く

と、ついつい「感性」を思い浮かべます。もちろん感性も必要ですが、実はテクノロジーが非常に重要で、「感性×テクノロジー」こそが、大きなパワーになっ

ているのではないかと思います。

2.音楽技術と技術革新

皆さんが生まれたときは、すでにあたりまえのよ

うにCDで音楽を聴いていたはずです。しかしCDにたどりつくまでにも、さまざまな変遷がありました。

1877年、トーマス・エジソンによって円筒型

蓄音機が発明されます。これは今のような円盤型のレコードではなく、円筒を手で回転させて音を出すというものでした。しかし非常にかさばります。そこで

1887年、エミール・ベルリーナが今のような円盤型のレコードを開発して、一気に広まりました。ちなみにそれ以前の音楽産業では、楽譜が産業の中心でし

た。

1982年にCDが発売されます。このとき、

ちょうど私は新入社員のときでした。今でもよく覚えていまが、CDはものすごく大げさに売り出されたというイメージがあるかもしれません。しかしそんなこ

とはなく、実は細々と売り出されました。社内でも、「レコードがあるのだからCDなんか要らないだろう」とみんな言っていました。ところがあれよあれよと

いう間に、1988年にはCDがLPの売り上げを超えてしまいました。CDが発売されて約6年です。皆さんが物心ついた頃にはCDが主流だったはずです

が、しかし今でも、CDが生まれてわずか25年しか経っていません。主流になってからは、まだ20年も経っていないのです。それくらい、音楽産業の移り変

わりは激しいんですね。

しかしその変化も、先ほどの図を見ると、音楽・

音声のパッケージ枠の中で、LPからCDに変化しただけで、あくまでもパッケージにすぎません。

歴史の話に戻りますが、一番重要なのは1925年の、マイクによる電気録音の発明です。これがすべてを変えました。マ

イクがなかった頃は大きな声で話さなければ遠くには伝わらない。今でもオペラや民謡なんかは、その歌い方を見ると「マイクなしの音楽」だということが分か

ります。しかしマイクがあれば小さな声でささやく声も遠くに届きます。また、1941年にエレキ・ギターが開発されたことも非常に大きな出来事でした。エ

レキ・ギターがないとロックも生まれなかった。1979年にはTechnicsのSL1200MK2が登場します。この発明のおかげでヒップホップが生ま

れました。このターンテーブルには回転数を変えられる機能が付いていたわけですが、これがヒップホップに大きく貢献したんですね。

このようにテクノロジーの進歩によって、流通の仕方も変わり、音楽の作り方も変わり、音楽の中身さえも変わってきまし

た。それくらい、音楽産業がテクノロジーに敏感であるということです。

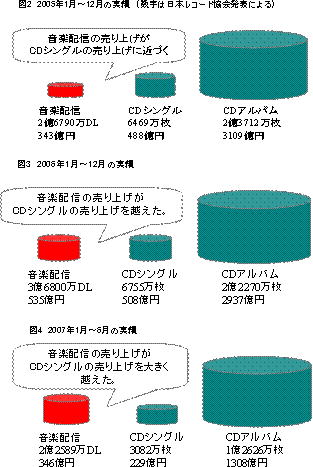

3.有料音楽配信とCD売り上げ

ここ3年の間に、音楽産業は激変しています。まずは図2を見てみましょう。これは2005年1~12月までの、レコード協会発表の〈有料音楽配信とCDの

売り上げ〉です。この年、音楽配信の売り上げがCDシングルの売り上げに近づいていることが、図を見ると分かります。

図3はどうでしょう。これは昨年の売り上げですが、音楽配信の売り上げはとうとうCDシングルの売り上げを抜いてしま

いました。2006年は歴史に残る年になると思います。僕が音楽配信を始めたばかりの1999~2000年は、誰にも相手にされず散々言われたものです

が、それからたった7~8年でシングルの売り上げを抜いてしまいました。ちなみにシングル盤はアメリカではほとんど売れず、ここまで売れる国は日本だけで

す。日本は非常に面白いマーケットを持った国なんです。

図4は今年の1~6月までの実績です。音楽配信がますます売れて、音楽業界の構造が変化する年になりそうですね。LP

からCDへの変化は「パッケージ」という同じ枠の中での変化に過ぎませんでしたが、CDから音楽配信への変化はその枠を越えた変化で、より音楽産業の構造

に影響をもたらすと言えます。

音楽配信の売り上げの内訳を説明します。2006年度の実績によると、着うた(247億円、46%)と着うたフル

(180億円、34%)を合わせ、実に8割は携帯電話によるダウンロードです。PC経由のダウンロードは50億円、約9%です。これもまた日本という非常

に特殊なマーケットをよく表しています。2007年1~6月までの半年は、着うたの割合はそれほど変わっていませんが、着うたフルにどんどんシフトして伸

びています。

日本のPC音楽配信の主なサイトは、三つのフォーマットに分けることができます。一つめはAAC系と呼ばれるiPod

のiTunes。二つめはATRAC系と呼ばれる、ウォークマンや対応携帯などで聴くことができるMoraなどのサイト。三つめはWMA系と呼ばれる、

WMT端末や対応携帯で聴くことのできる、USENのOnGenや僕の会社がやっているMora

win、そしてnapsterなどです。以上の3つが、日本の音楽配信の世界です。しかしそれぞれ互換性がないのが問題点です。しかも課金にはクレジット

カードやプリペイドカードが必要ですし、パソコンを買い換えるときにはバックアップもしなければなりません。

4.携帯配信の変遷

今、携帯電話を持っていない人はいませんし、当

然メールもします。しかしこのメールも、1999年の2月22日にdocomoによるi-modeがスタートしたことが始まりです。メールが登場したの

は、たったの7~8年前なんです。その後すぐに音楽配信がスタートしました。2000年にはdocomoのM-stage

visualが、2001年にはdocomoのM-stage

musicが始まります。しかし皆さんは聞いたこともないのではないでしょうか。実はこの端末、携帯電話のようでいて、電話の機能はない音楽専用端末だっ

たんです。しかも1曲ダウンロードするのになんと16分もかかっていた。こんなのありえないですよね。

僕はソニー・ミュージックのデジタルコンテンツ

部というところにいたのですが、「これからは携帯電話だ」と思って携帯電話のビジネスを考えました。そしてモバイル部という部署を作り、6人で「着うた」

を考えました。「着うた」は今でこそ普通ですが、この名前も僕たちが考えたものです。何百もの名前の候補を挙げましたが、結局「着メロ」の次はひらがなに

しようということで、「着うた」に決定しました。しかし周囲には、「歌じゃなかったらどうするの?」とか、いろいろと言ってくる人もいました。新しいこと

をやり始めるときはとくにそういうことを言われます。僕が音楽配信にかかわり始めたときも、会社のみんなには「金食い虫」とか「どうせ遊んでるだけだろ」

とか言われていましたし、料金を決めるときも上司から「1曲100円で買うわけないだろう」と言われました。皆さんにも覚えておいて欲しいのですが、社会

に出て新しいことにトライしようとしても最初は絶対に認めてくれません。しかしこういうときは聞き流してください。自分で信じたことをやるのが一番です。

人の話は聞きますが、つまらないことやいい加減なことは聞き流す。やろうとしている人が一番よく分かっているに決まっているんですから。もちろん失敗する

ことはありますが、やろうとする気持ちが一番重要です。

その「着うた」ですが、最初は某携帯電話会社に

持ち込みました。ところがまったく相手にされませんでしたので、次にauさんに持っていきました。ここだけの話ですが、当時のauはあんまりイケてなかっ

たのです。しかし「着うた」をやってくれるかもしれないという可能性に賭けました。そして2002年の12月から、auさんで「着うた」がスタートするこ

とになったんです。よく考えると、「着うた」ってまだ5年も経っていないんですね。その後、ドコモさんにもソフトバンクさんにも「着うた」を使っていただ

き、今では「着うた」という言葉はワールドワイドで使われています。

5.「着うた」、「着うたフル」が普及した理由

なぜここまで「着うた」と「着うたフル」が普及

したのでしょうか、というと、僕なりに考えた結果、「遅すぎず早すぎずに、通信環境に沿いながら、顧客ニーズに同期して、着実に市場を育ててきたこと」が

成功の鍵かなと思います。さっきの例のように、1曲ダウンロードするのに16分もかかっていたのではだめだったと思います。

そしてやはり、最初に「着メロ」があったことが

大きいと思います。「着メロ」は、もともとダウンロードするものではありませんでした。携帯電話にあらかじめ着メロが内蔵されていたり、自分で打ち込んで

着メロを作ったりしていました。当時は「着メロ本」と呼ばれるものまであったんです。しかしこれも単音だったからこそできたことであって、これが和音に

なってくると、それを自分で打ち込むのは当然無理になってきました。その頃ちょうどi-modeができて、ダウンロードができるようになったんです。

また「着うた」や「着うたフル」のパケット料金

も、ユーザーの立場を考えながら設定しました。レート(=音質のようなものです)が16kだと56~133円。24kだと70~170円。32kだと

108~256円という料金設定で、クオリティを上げると、料金も比例して上がってしまいます。いろいろと考えた結果、真ん中をとって24kにしました。

ユーザーの立場から考えてフォーマットを設定することが必要だと思います。

2006年度の時点で、携帯電話の数は日本で

9,300万台。ほとんどの人が持っているという計算になります。2009年には、おそらく1億2,000万台くらいになるのではないかと思われます。

「着うたフル」の配信に対応した機種の台数も、2006年度は1,000万台。2009年には6,000万台にまで膨れ上がるだろうと予想しています。そ

れくらい携帯電話の世界もブロードバンド化しています。ダウンロード音楽はこれから先、より広がっていくはずです。

こんなふうにして産業構造が変化し、携帯電話もますますマルチメディア化していくんじゃないかと思われます。ドコモさ

んのHSDPA(High Speed Downlink Packet

Access)システム、auさんにいたってはワンセグならぬ3セグ放送の受信も、すでに始まっています。

6.新しい音楽配信

パソコンや携帯だけではなく、直接コンポへ

LANケーブルをつないでダウンロードできる「ノンPCの世界」も、もう始まっています。

また数週間前に、auさんの「LISMO!」で

ソニーのオーディオ機器と連携できる拡張を行うと、auさんが発表しました。僕の会社のMoraとも連携して音楽をダウンロードしたり、携帯電話にダウン

ロードした「着うたフル」をウォークマンでも聴けるようになります。要するに、携帯電話で買ったものをウォークマンでも聴けるし、パソコンで買ったものを携帯電話でも聴けるように

なったというわけです。

ほかにも、iPod

touchには製品そのものにWi-Fi機能が内蔵されていて、PCなどを介さずに直接音楽をダウンロードできるという機能があります。またアメリカのビ

ジネスマンのほとんどは、「スマートフォン」を使っています。これは携帯電話に簡単なパソコンが入っているようなものです。よく言われているiフォンも、

このスマートフォンの一種ですね。ここまでくるとウォークマンなのか、携帯電話なのか、パソコンなのか、よくわからないところまできているような気もしま

す。

左の図を見てください。最初に出てきた図1に少し手を加えたものです。ここで、〈映像〉というコンテンツのメディアを、インターネットと携帯電話に置き換

えて考えてみてください。そうすると、映像のインターネット枠は「映像ストリーミング」。また、映像の携帯電話枠は、着ムービーやビデオクリップなどが主

流なんじゃないかと思います。

皆さんもおそらく使っていると思いますが、日本において映像ストリーミングの大部分を占めているのはYouTube、

GYAO、そしてYahoo!動画、です。ところがYouTubeにせよGYAOにせよ、あんなに盛んで派手に見えるのに、まだビジネスモデルができてい

ない。なぜかというと、映像のストリーミングにはものすごいお金がかかるからです。皆さんからのアクセスにすべて耐えなければいけない。人気がある映像は

大量のアクセスがあるので、よりお金がかかります。よくある「アクセスが集中すると落ちる」という状態です。そのためにどんどん投資をしなければいけませ

ん。そうすると、これらはみな広告モデルで運営されていますが、いくら広告を打っても追いつかないという状況が生まれます。つまり現在の時点ではまだ、ど

こも儲かっていないんですね。YouTubeでさえ儲かっていないという状況です。儲かっているのは、おそらくYouTubeを立ち上げてGoogleに

売った人だけでしょう。こんな状態でも未来があるのだろうかと思うこともありますが、この解決策を考えるのが皆さんのような若い人たちの仕事かもしれませ

ん。

またYouTubeの場合はユーザー側がアップ

ロードできるので、著作権侵害はどうするのか。これが最大のポイントです。これをどうやってコンテンツとして流通させるかということが非常に大きな問題

で、現在はレコード会社などが著作権侵害を防止できるような仕組みを開発中です。ぜひ皆さんに画期的な発明をしてもらいたいですね。

7.音楽配信の利点と今後の展望

音楽を提供する側から見た音楽配信の利点は、ま

ず在庫を持たなくても良いことです。それからWindowingができること。これはものすごく大きいですね。Windowingはもともとハリウッドで

使われていた言葉で、文字通りいろんな窓を開けたり閉めたりすることです。例えば映画の場合だと、映画館→ケーブルテレビ→パッケージ化→衛星放送→地上

波放送→ケーブルテレビなど、作品公開の「Window」=チャンネルを、もっとも利益が上がるように、時間的にコントロールしていくことです。

音楽の業界では、今まではこの

Windowingがあまりできませんでした。できても、シングルからアルバムへの移行くらいです。ところが音楽配信が登場してから、Windowing

が可能になったんです。例えばマスターが完成すると、まずはラジオのオンエアとタイアップして着うたの先行配信をします。翌週には着うたの別バージョンも

配信します。しかもこれには3バージョンぐらいあります。それ以降も、ビデオクリップで着ムービー配信→シングル発売と同時に、着うたフル配信&PCシン

グル→ビデオクリップ配信→着うたフル配信&PCシングル(別バージョン)→PCアルバムなどなど、配信とパッケージの両方を組み合わせながら売っていき

ます。配信はビジネスモデルでもありますが、同時に世の中に情報を伝えていくという宣伝としての効果も持っています。

音楽配信の今後の展望はどのようなものでしょう

か。まず、携帯電話とPCの世界がどんどん融合していくことになるでしょう。そして各配信フォーマットの互換性も必要です。またダウンロードだけではない

サービスを充実化させていくことや、配信音源の高音質化の重要性なども挙げられます。そして音楽業界はこれから先、パソコンや携帯電話を使ったビジネスが

ますます大きなビジネスになっていくだろうと思います。

|