Research

研究概要

光は太陽から大量に供給される再生エネルギーとして、また、ミクロな環境を非侵襲、非接触で観察するプローブとして、さまざまな分野で活用しています。当研究室では、光によって様々な機能を発現する「光機能材料」の機能、特に励起状態(エネルギーを受け取った状態)を理解し、その独自の視点から従来にはない新奇な、そして最終的には革新的な光機能を示す材料を創出することを目指して研究を行っています。

私たちは、フェムト秒から秒オーダーの幅広い時間領域にわたる「時間分解分光」技術を積極的に活用し、有機分子、無機材料問わず、さまざまな材料を用いて物質の色、発光、化学反応などの新しい「光機能」を開拓する研究を行っています。具体的には、フォトクロミック材料(光を当てると物質の色が繰り返し変化する材料)、光エネルギー変換材料、光触媒材料などが挙げられます。このような材料は基礎科学研究として重要なだけでなく、触媒、塗料、印刷、レンズ、化粧品、ディスプレイなど、さまざまな産業分野における未来材料としても注目されています。私たちは、従来の枠を超えた、これまでの世の中にない世界初の物質や機能を創出することを研究の目的としています。

主要な研究トピック

② 半導体ナノ結晶を用いた熱消色型フォトクロミック材料の開発

④ 超分子反応場を利用した高度フォトクロミック分子システムの実現 (永井グループ)

⑤ 時間分解分光を基盤とした新奇フォトクロミック有機分子の創製

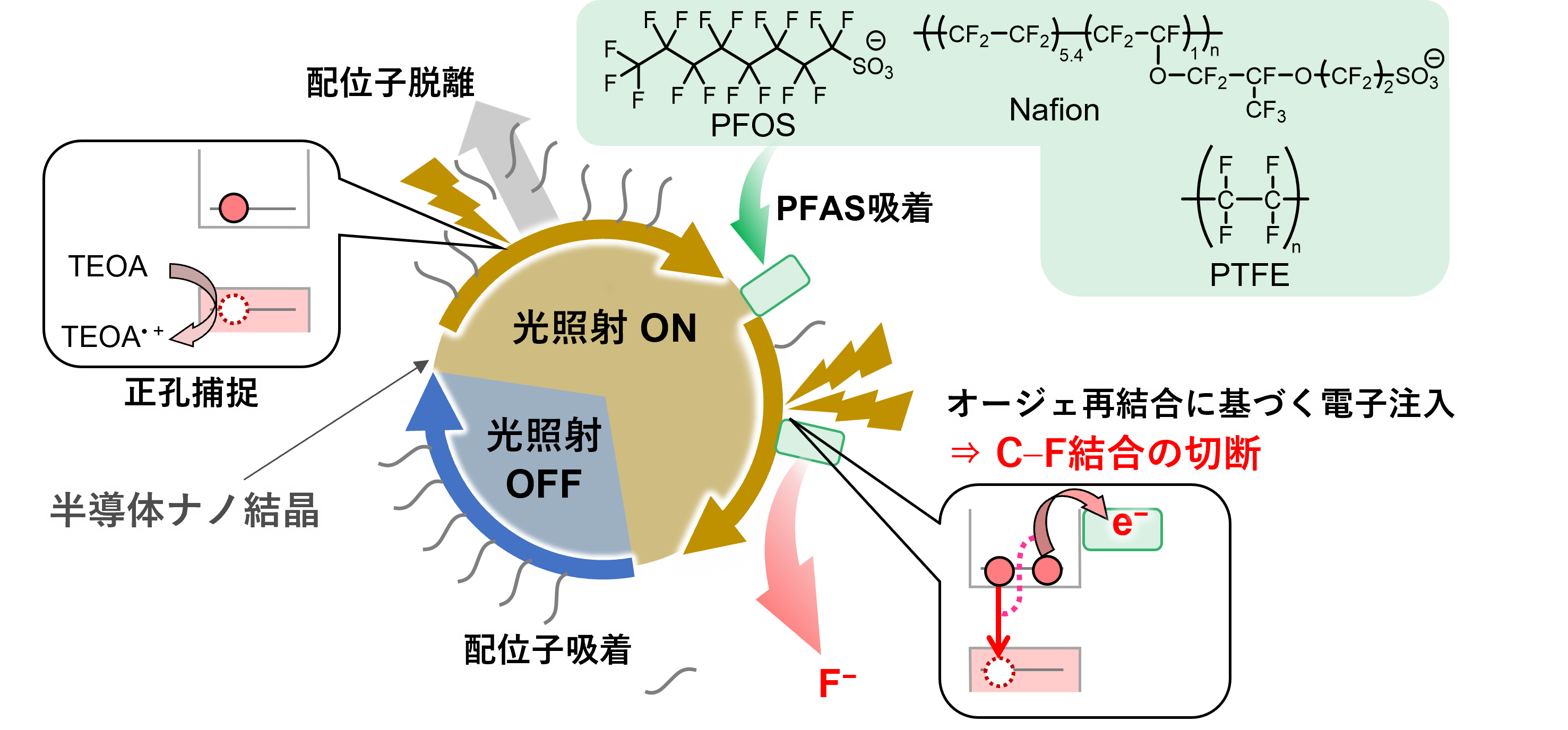

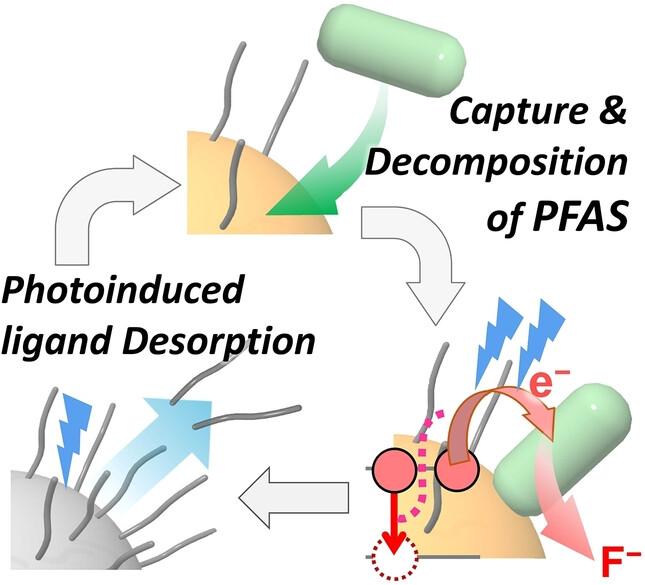

トピック① 難分解性フッ素化合物を穏やかに分解する光触媒の開発

パーフルオロアルキルおよびポリフルオロアルキル化合物(PFAS)は、優れた耐熱性、耐薬品性、絶縁性、および界面特性を示し、さまざまな産業分野で必要不可欠な材料です。しかし、PFAS

は分解・リサイクルがきわめて困難なこと、高い生体・環境蓄積性を有すること、一部のPFAS では発がん性をはじめとする疾患が確認されることなどから、近年世界的な問題となっています。PFAS

をリサイクル可能なフッ化物イオンに分解する技術として、260 nm 以下の波長の紫外線、高温・高圧処理、プラズマなどが報告されていますが、それらはエネルギー消費量がきわめて高いことから、より穏やかな条件で強固な化学結合を分解できる手法の開発が求められています。

そこで私たちは、粒径に依存した特徴的な電子状態やきわめて高い吸光係数を有し、また複数の励起電子の相互作用(非線形光反応)が起こりやすい性質をもつ、コロイド半導体ナノ結晶に注目しました。例えば、1つの半導体ナノ結晶内に2つの励起電子が生成すると、オージェ再結合とよばれる、片方の電子のエネルギーをもう一つの電子が受け取り、高励起状態へと遷移する過程が高効率に発生します。私たちは、半導体ナノ結晶の光励起によって生じたこうした高エネルギーの電子をうまく取り出すことにより、可視光のような低エネルギーを用いてPFASを分解できる光触媒を開発しています。

各メディアにも取り上げられました!

• 日本経済新聞 (2024年11月26日)

• 京都新聞 (2024年12月31日)

• CBCテレビ newsX (2025年2月11日) [Youtubeリンク]

• 河合塾みらいぶっく

代表論文

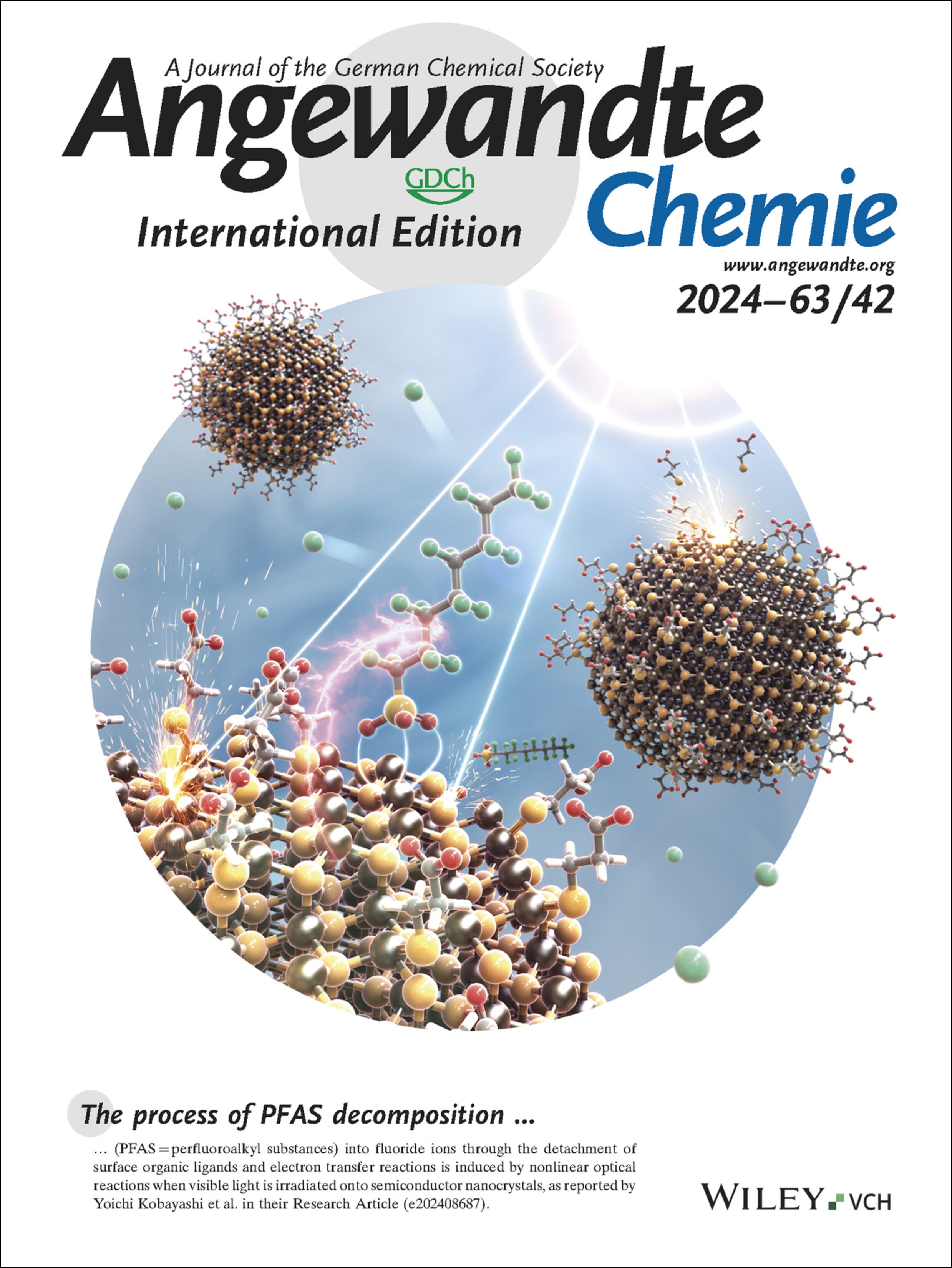

Multiphoton-driven Photocatalytic Defluorination of Persistent Perfluoroalkyl

Substances and Polymers by Visible Light

Yuzo Arima, Yoshinori Okayasu, Daisuke Yoshioka, Yuki Nagai, Yoichi Kobayashi

Angew. Chem. Int. Ed.2024,63, e202408687. DOI:10.1002/anie.202408687

|

|

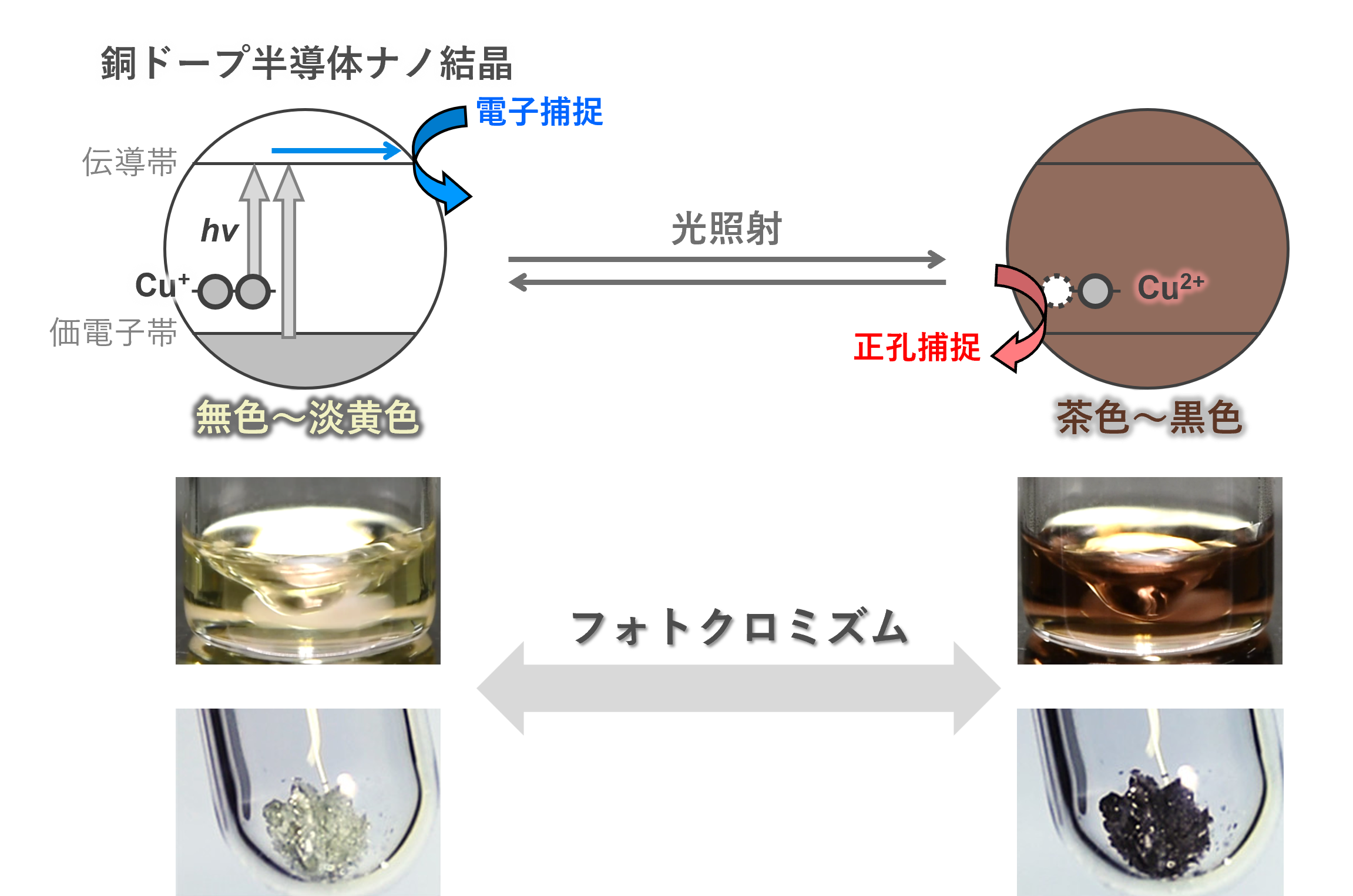

トピック② 半導体ナノ結晶を用いた熱消色型フォトクロミック材料の開発

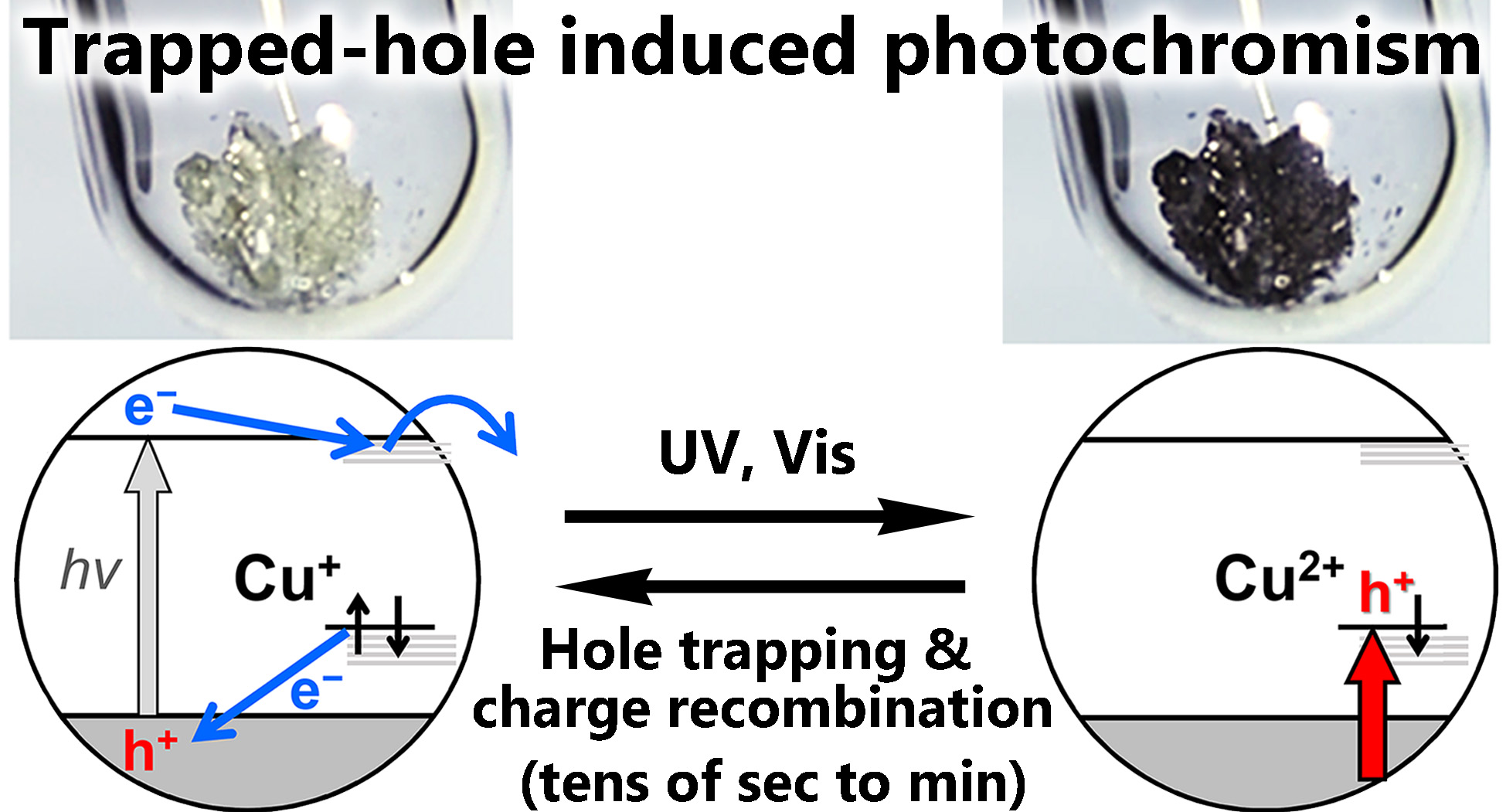

光を当てると色が変化し、光照射を止めると生じた着色状態が室温近傍の熱エネルギーによって自動的にもとの色へと戻る現象は熱消色(T)型フォトクロミズムといい、調光レンズをはじめとしてさまざまな分野で産業的に応用されています。典型的なフォトクロミック材料は有機分子であり、強い着色を示すうえ、置換基などの導入によりフォトクロミック特性を自在に変調できるという特徴があります。反面、多段階の物質合成が必要でコストが高いこと、熱消色速度の温度依存性が大きく環境の影響を強く受けることが課題となっていました。

その一方、資源として豊富に存在し、価格が極めて安く、且つ大量合成が可能な無機フォトクロミック材料として酸化チタン、酸化亜鉛、硫化亜鉛などが古くから知られています。しかし、これらの無機材料のフォトクロミック反応は光反応効率が低く、また熱戻り反応が極めて遅いという問題がありました(例えば硫化亜鉛では数時間以上)。さらに、有機フォトクロミック材料とは異なり色味の制御も容易ではありません。これらのことから、無機フォトクロミック材料は産業用途としてはあまり着目されてきませんでした。

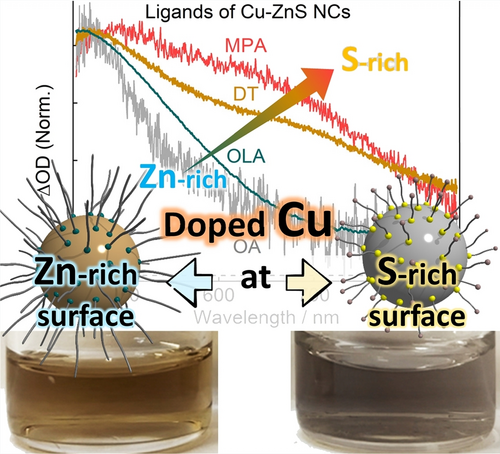

このような背景の中、我々は銅イオンをドーピングした硫化亜鉛(ZnS)をはじめとした無機半導体の数ナノメートルサイズのコロイドナノ結晶に注目し、従来の欠点を克服した無機フォトクロミック材料の開発を進めています。

代表論文

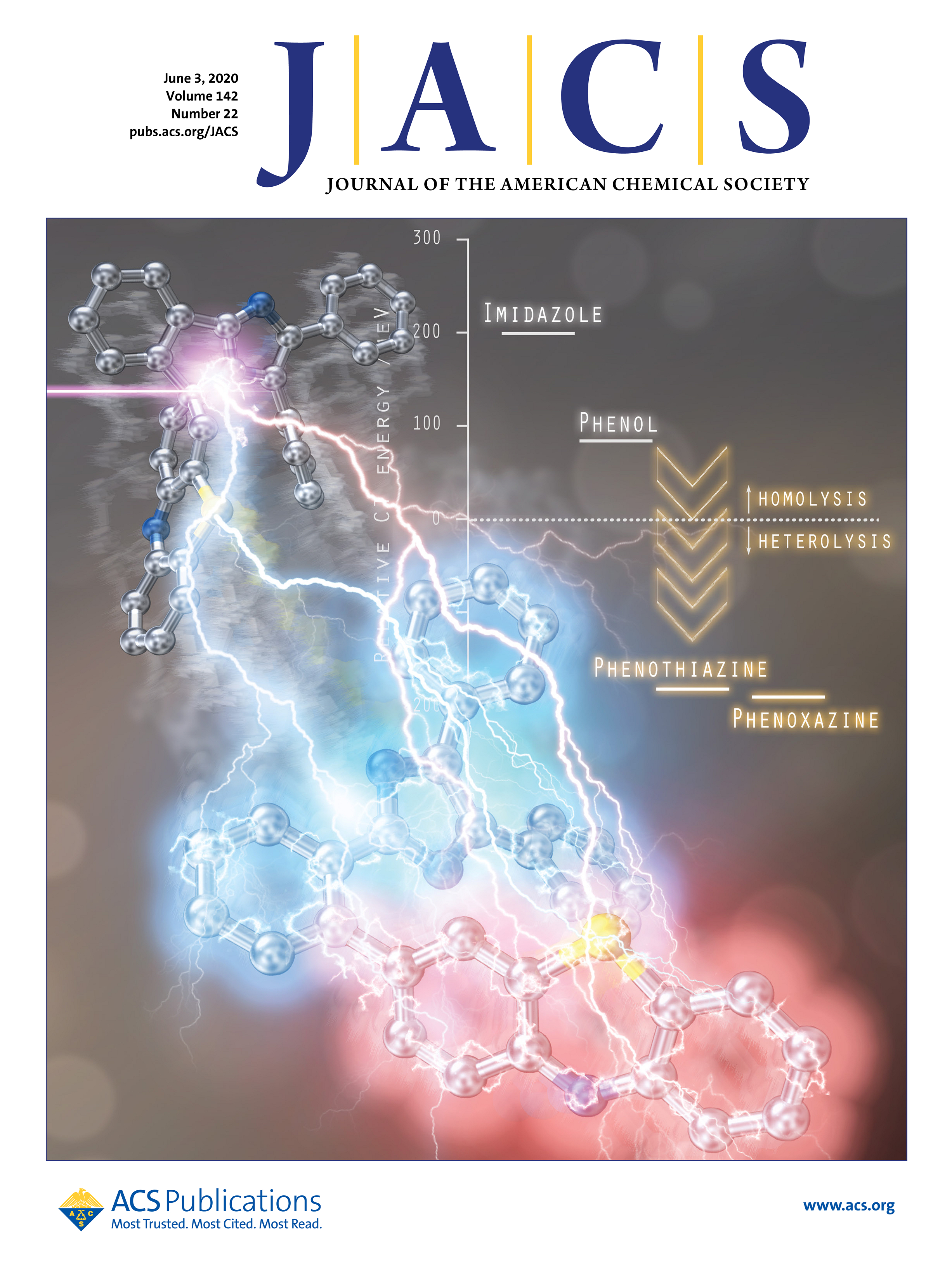

• 超長寿命の電荷分離状態に基づく、秒から分オーダーで元に戻る高速フォトクロミック挙動

Fast T-Type Photochromism of Colloidal Cu-Doped ZnS Nanocrystals

Yulian Han, Morihiko Hamada, I-Ya Chang, Kim Hyeon-Deuk, Yasuhiro Kobori,

Yoichi Kobayashi

J. Am. Chem. Soc.2021, 143, 5, 2239–2249. DOI:10.1021/jacs.0c10236.

|

|

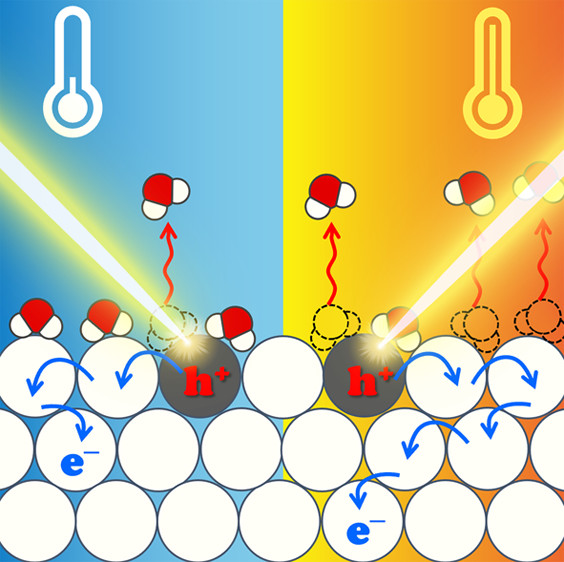

• 水の脱吸着による温度依存性の相殺に基づく、温度に依存しないフォトクロミック挙動

Origin of the Anomalous Temperature Dependence of the Photochromic Reaction

of Cu-Doped ZnS Nanocrystals

Yusuke Sanada, Daisuke Yoshioka, Yoichi Kobayashi

J. Phys. Chem. Lett., 2021, 12, 8129–8133. DOI:10.1021/acs.jpclett.1c02386

|

|

|

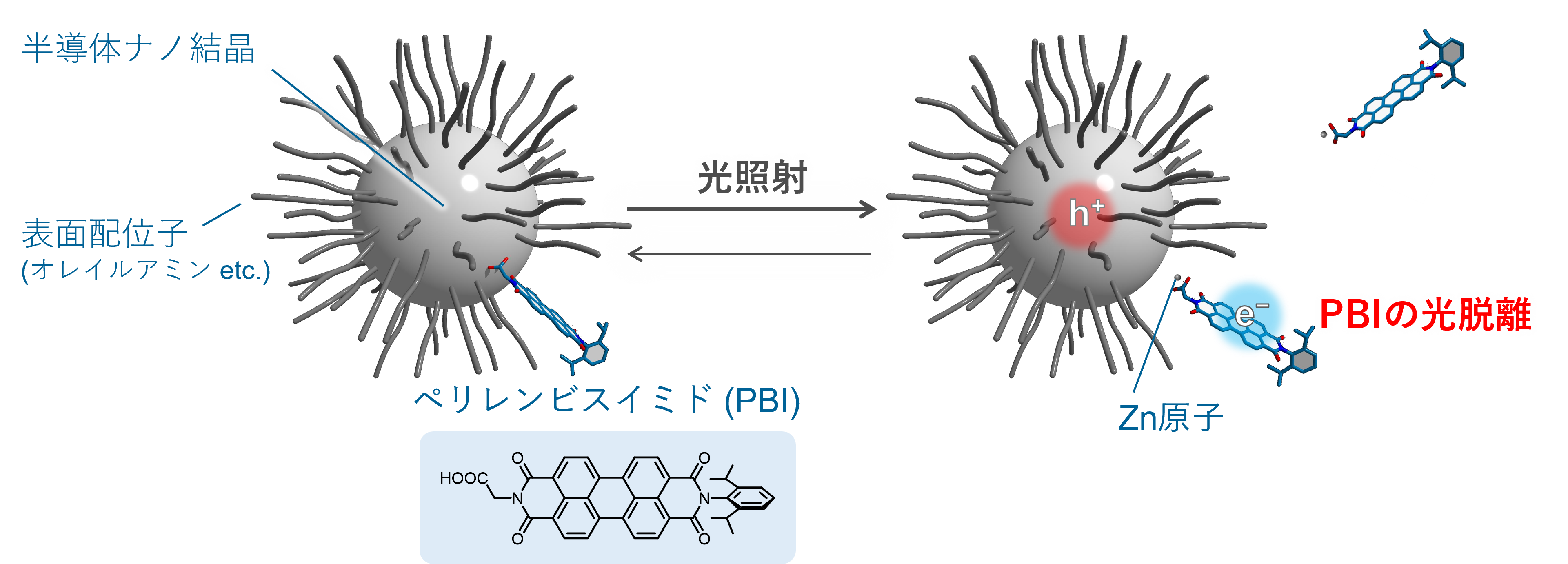

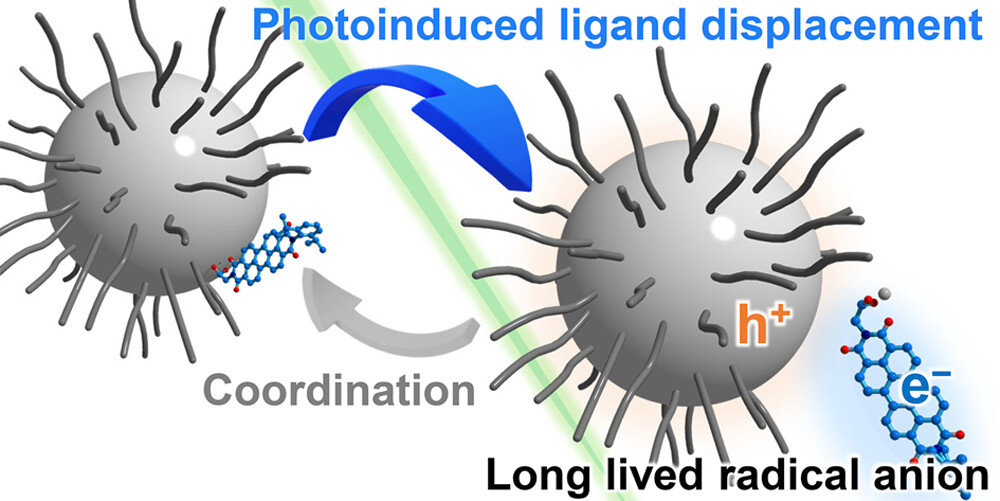

トピック③ 半導体ナノ結晶における有機配位子の光脱離過程の解明

コロイド半導体ナノ結晶とは、数~数十ナノメートルの半導体微結晶であり、大きさ、形状に依存した光物性、離散的な電子状態、きわめて高い吸光係数などの特性を有します。半導体ナノ結晶表面に存在する有機配位子は、ナノ材料の分散性、光機能特性、電気伝導性など、さまざまな特性に重要な役割を果たします。ナノ材料の機能を制御し、最適化するためには、有機配位子の基本的な特性を理解することが重要です。

光励起過程において有機配位子がナノ結晶表面に安定に存在するというのが従来の定説でしたが、近年の研究から、有機配位子のナノ界面への脱吸着過程が動的に起こることが明らかになっています。もしも光で自在に有機配位子を脱離・置換できれば、通常は安定に溶媒に分散し、光照射のときだけナノ結晶の活性面を露出させ、反応活性を高められる光触媒や光で伝導回路パターニングできるナノ結晶固体膜など、新しい光機能材料を創出できる可能性があります。しかし、光励起に伴う有機配位子の挙動に関する研究はきわめて少なく、特にπ共役有機配位子を用いた複合ナノ材料における研究はほとんど行われていませんでした。

こうした中で私たちは、π共役有機配位子であるペリレンビスイミドが光によって半導体ナノ結晶表面から擬可逆的に脱離する現象を世界に先駆けて見出しており、その学理の確立を目指して研究を進めています。

代表論文

• 硫化亜鉛ナノ結晶におけるペリレンビスイミド配位子の光誘起擬可逆脱離

Quasi-Reversible Photoinduced Displacement of Aromatic Ligands from Semiconductor

Nanocrystals

Daisuke Yoshioka, Yusuke Yoneda, I-Ya Chang, Hikaru Kuramochi, Kim Hyeon-Deuk,

and Yoichi Kobayashi

ACS Nano2023, 17, 11309–11317. DOI:10.1021/acsnano.2c12578

|

|

トピック④ 超分子反応場を利用した高度フォトクロミック分子システムの実現 (永井グループ)

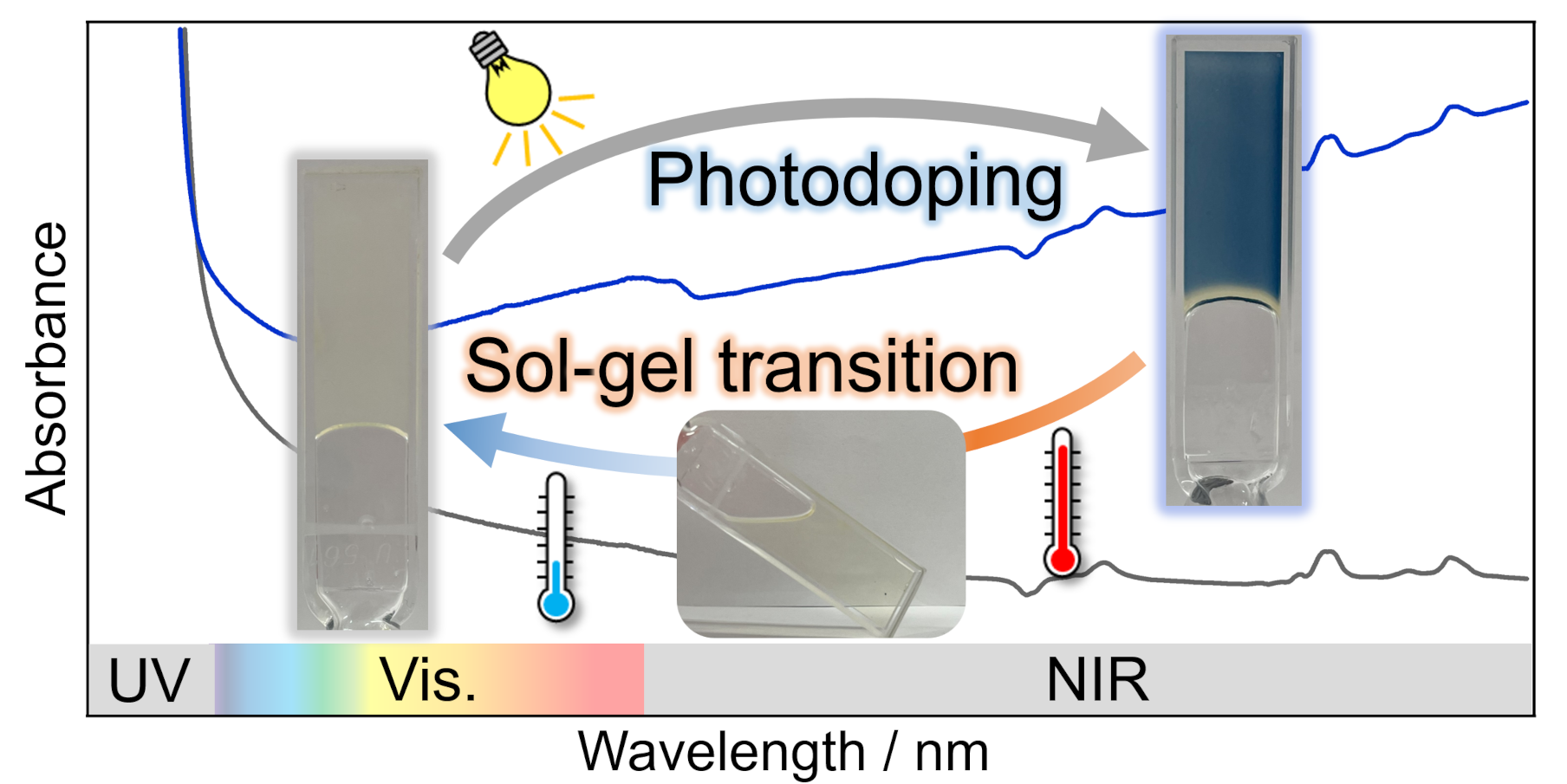

光化学の研究は主として希薄溶液中において行われており、孤立した単分子の光物性が評価されています。一方で生体内では、例えば脂質二分子膜の内側や表面のような特異な反応場において、様々な分子が反応、相互作用しており、生命のような高度な機能を発現しています。そこで私たちは、フォトクロミック反応の反応場として、分子の自己集合によって形成される超分子集合体、およびその集積によって形成される超分子ゲルに着目しました。ファンデルワールス力や水素結合などの比較的弱い力で形成されている超分子構造体は、温度変化や化学反応などの刺激に敏感に応答することが知られています。フォトクロミック反応と、反応場である超分子集合体とが複雑に相互作用することによって、これまでにない特異なフォトクロミック挙動が発現することが期待されます。

例えば、フォトクロミック反応を阻害する酸素の濃度を超分子ゲルによって制御することで、光照射開始から着色が起こるまでに誘導期間を示すフォトクロミック材料の開発に成功しており、時空間的なフォトパターニングへの応用を行いました。このようなフォトクロミック挙動は、室内光下で画像が移り変わる動的な印刷物など、時間的にプログラムされた光機能の創出に繋がると考えられます。

代表論文

• 超分子ゲルを利用した酸素制御に基づくフォトクロミック反応の時空間的パターニング

|

|

|

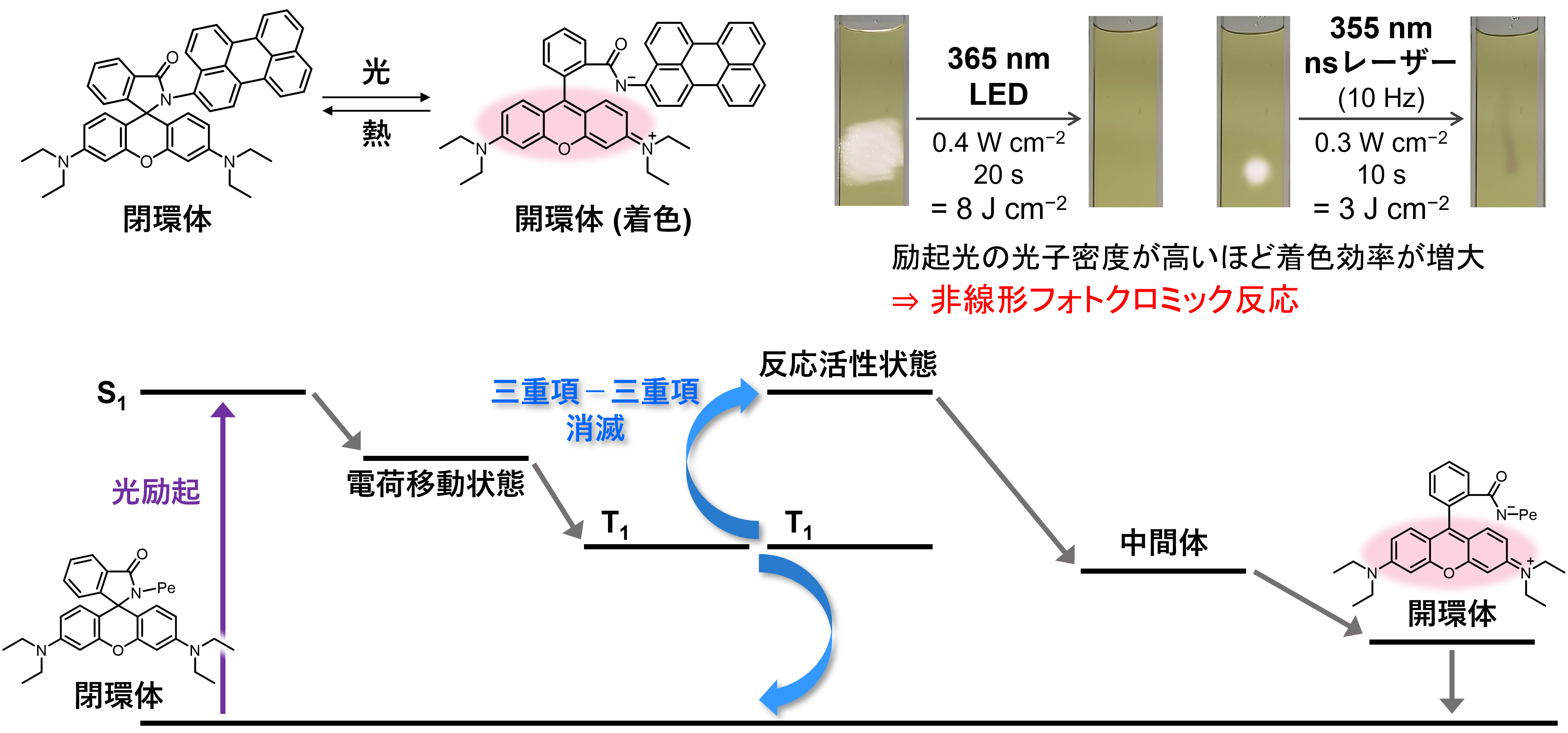

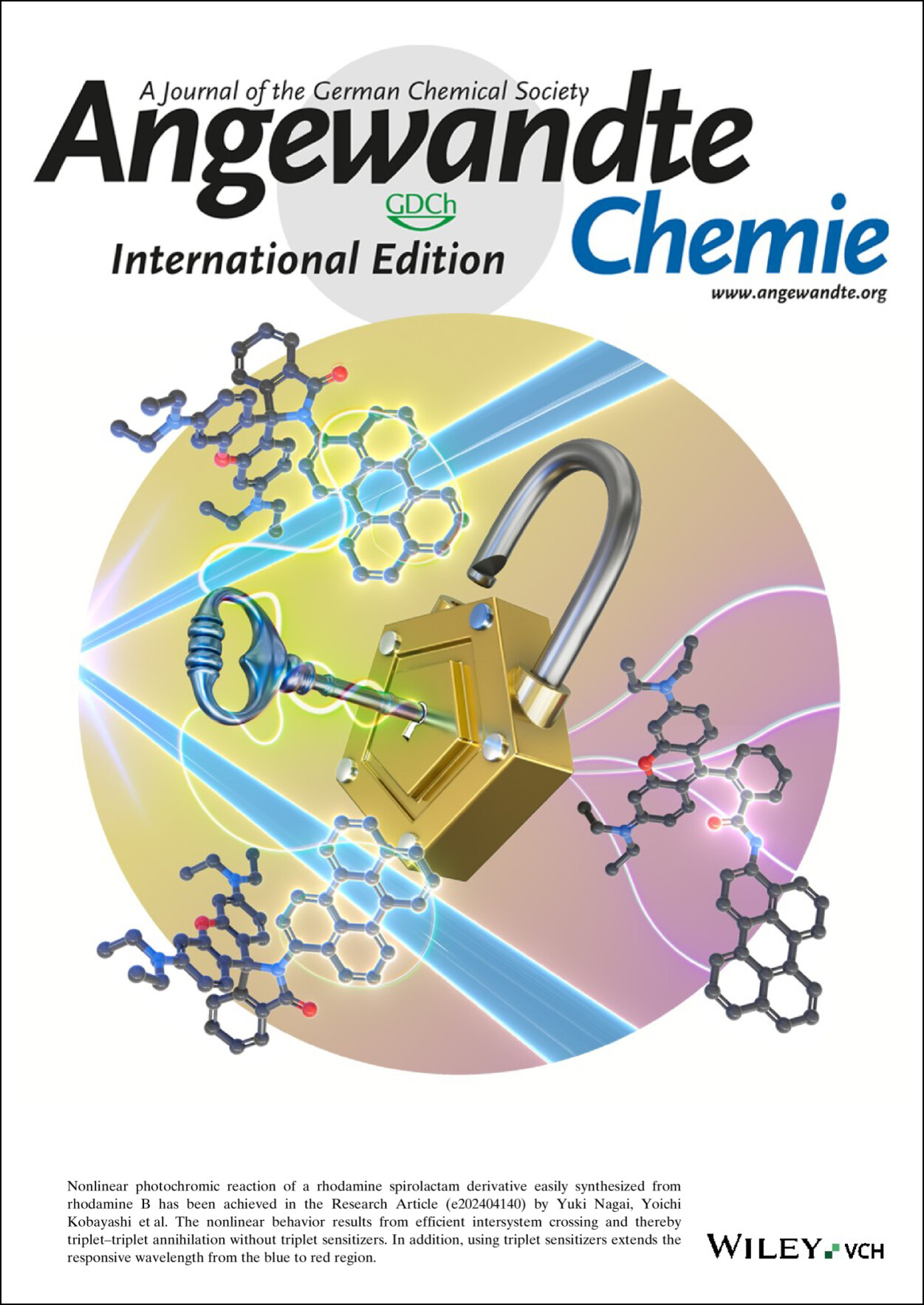

トピック⑤ 時間分解分光を基盤とした新奇フォトクロミック有機分子の創製

有機材料は無機材料と比べて一般にデザイン性が高く、フォトクロミック有機分子においても合理的な分子設計によって様々な特性や機能を付与することができます。フォトクロミック有機分子の開発は世界中で盛んに行われていますが、なかでもわたしたちは時間分解分光技術を基盤として、光強度が強くなるほど反応効率が増大する「非線形フォトクロミック反応」や光照射後ただちに色が元に戻る「高速フォトクロミック反応」の開拓を行っています。

代表論文

|

|

• 高速フォトクロミズムを示すラジカル複合体の開発

|

|