|

|

| 会 場 |

: 立命館大学国際平和ミュージアム 中野記念ホール |

| 会 期 |

: 終了しました。ありがとうございました |

| 開館時間 |

: 9時30分〜16時30分(入場は16時まで) |

| 参観料金 |

: 大人=400円/中・高校生=300円/小学生=200円 |

|

* 20名以上の団体の場合は各50円引き |

| イベント |

: 終了しました。当日の様子はこちら→ |

|

14:00〜14:30 ギャラリートーク・・・展示会会場での解説を行います

津田睦美(写真作家、成安造形大学准教授)による展示解説

14:30〜15:00 rimaconaコンサート・・・ロビーでのコンサートです

柳本奈都子と原摩利彦の音楽ユニット

*1回目、2回目ともに同じスケジュールです |

| 主 催 |

: 立命館大学国際平和ミュージアム/「ニューカレドニアの日系人」展企画実行委員会

|

| 助 成 |

: フランス政府外務省太平洋基金、カナック文化局(A.D.C.K) |

| 協 賛 |

: エアカラン航空、SDV-TTIニューカレドニア |

| 協 力 |

: ニューカレドニア日本親善協会、RFOニューカレドニア

成安造形大学、立命館大学国際言語文化研究所、株式会社堀内カラー |

| 後 援 |

: 外務省、フランス大使館文化部、京都府、京都市、京都府教育委員会、京都市教育委員会

NHK京都放送局、KBS京都、朝日新聞社、京都新聞、毎日新聞社、読売新聞社

|

|

|

| ・・・開催趣旨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |

|

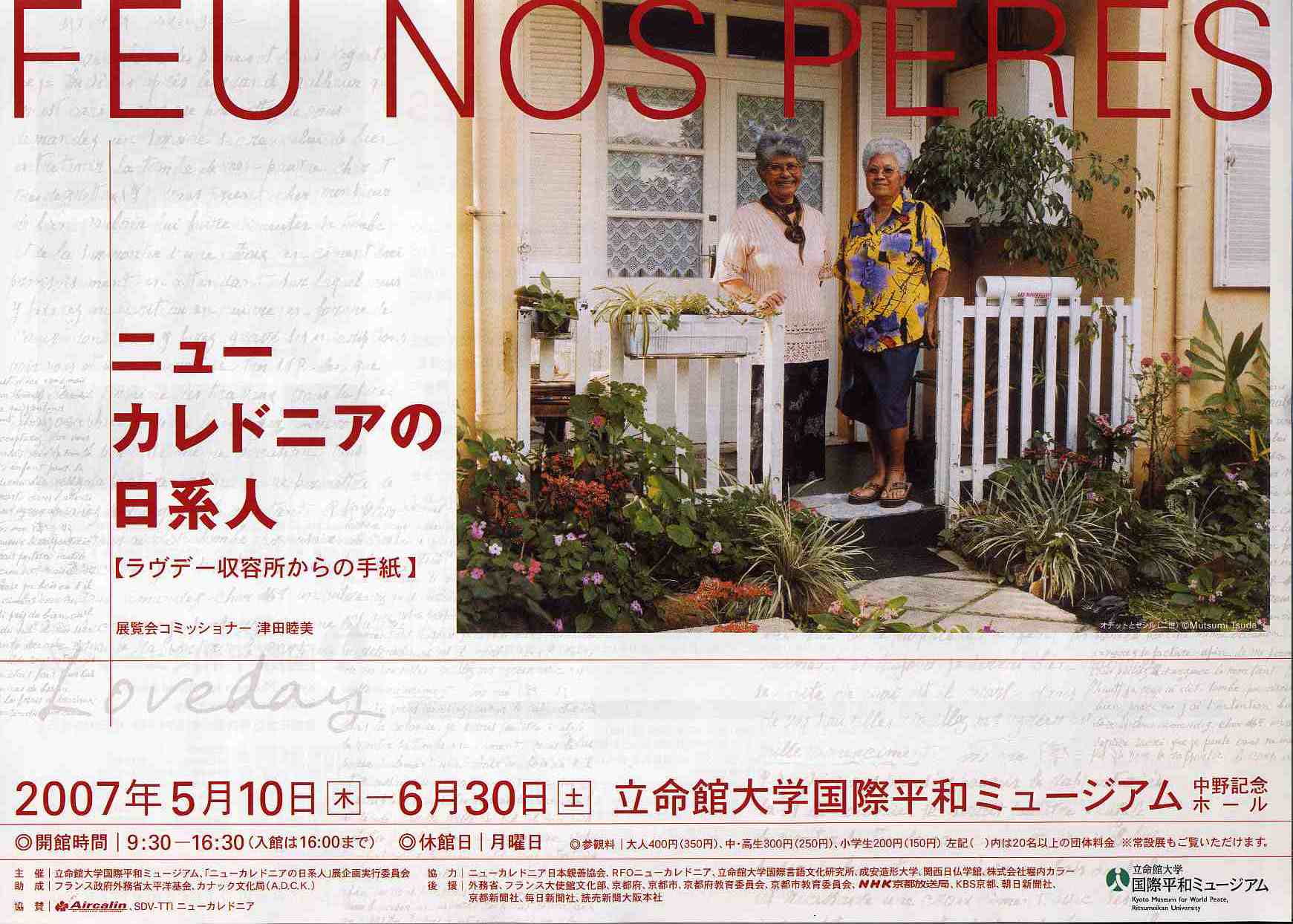

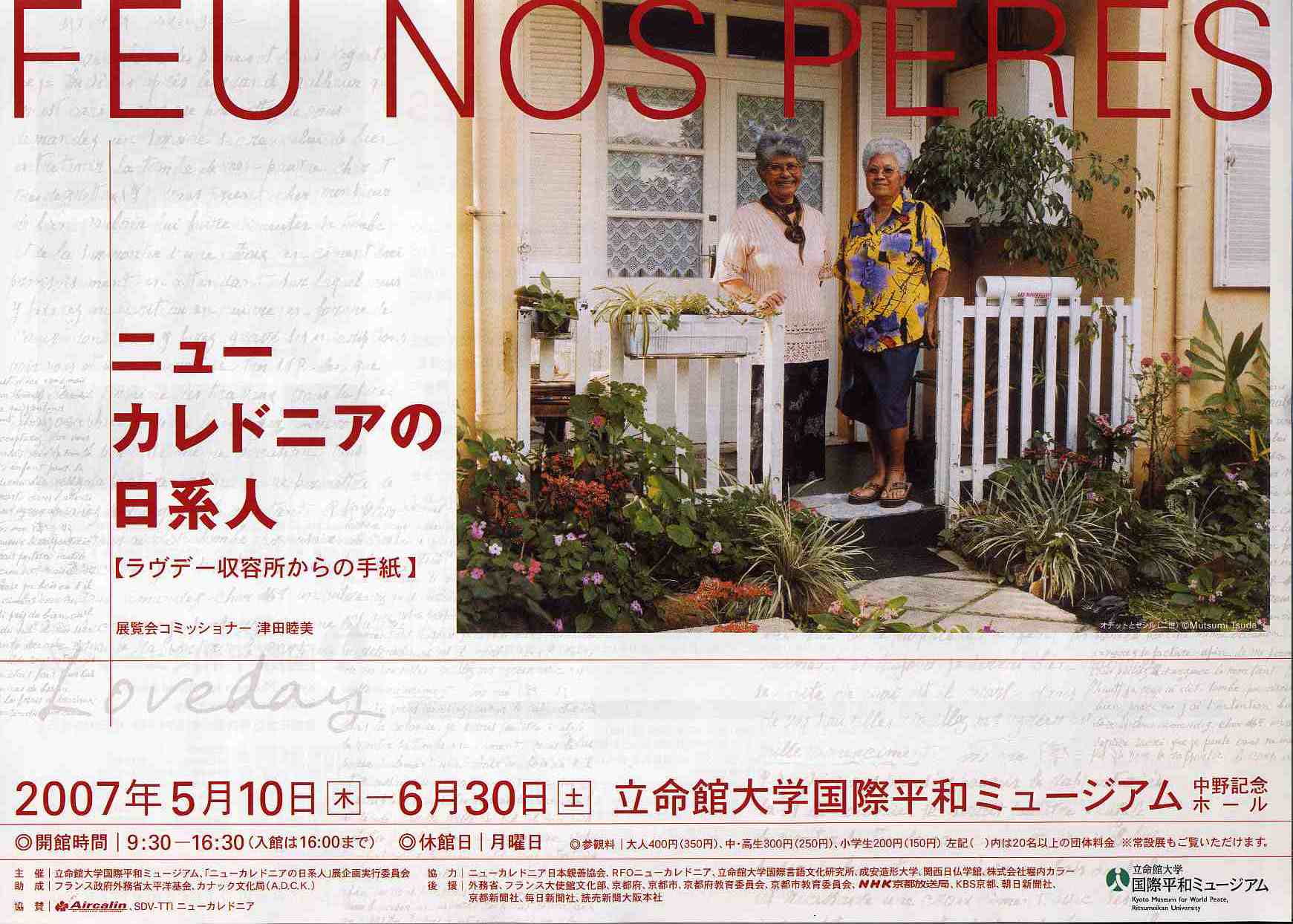

小説「天国に一番近い島」で名高いニューカレドニアには現在8000人近い日系人が暮らしています。

彼らの祖先は、今から100年以上前に、榎本武揚外務大臣の推奨を受け、鉱山労働者として出稼ぎに行った

日本人移民です。

しかし1941年、日本軍が真珠湾を攻撃すると、当時1340人いた邦人は敵国人として即刻逮捕され

そのうち1124人がオーストラリアの強制収容所に送られます。

5年後、選択のすべなく日本に強制送還された日本人の中には、現地女性との間に子供がいた人もいました。

タイトルの「FEU

NOS PERES(フー・ノー・ペール)」は、「私たちの亡き父」という意味で

その子供たち(日系二世)が今も抱く亡き父親への追慕をとおして、戦争によって失われた楽園の物語を

少しでも知っていただきたいという思いが込められています。

今特別展では、真珠湾攻撃後のオーストラリア強制収容所に焦点を当てながら、写真作品、ビデオ作品とともに

当時の手紙や古い写真、日記、遺品を交え、視覚的演出による展示で構成します。

日本ではあまり知られていない、ニューカレドニアに残された妻や日系二世の軌跡を紹介することで

彼らも戦争の隠れた犠牲者であるということを知ってもらい、あらためて

平和の意義を考えてもらう場にして頂きたく開催するものです。

|

|

| …来館者の声・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |

|

○ 移民について興味があったので来ました。多くの日系人が収容されていた、という事実は知っていました。

オーストラリア・カウラにある日本人収容所にも行ったことがあります。多くの写真、当時の手紙・資料で

移民たちが受けてきた扱い、苦しいものだったということがとても感じられました。

孫娘さんがお祖父さんの戸籍を探すというパネルでは涙が出てきました。いくつもの

「あなたの戸籍はありません」というハガキの中に、丁寧に「戸籍がありました」というハガキを見つけたときには

涙がとまりませんでした。孫娘さんの姿勢がとても素敵だなと思いました。

(京都市内・本学学生・20代・女性)

○ 曲と写真の力強さにひかれて、なぜだか涙が止まらなくなりました。

ニューカレドニアは観光地として有名な場所だけど、別の顔を持つということを知っている人は

どれほどいるのでしょうか?原住民との間の子供に対する差別の目が存在すること

日本の親族を探す学生がいること、同じ人としてそして日本人であるという血をもつものとして、

もっとこのことを知って生きたいと強く思いました。

(滋賀県内・本学学生・経済学部3回生・20代・女性)

○ とても感動しました。はじめはテーマもよく分からず、何となく悲しい感がすると思っていましたが、

写真や書物を見て、なぜ悲しいのか、なぜ笑っている人でも少し影があるように感じたのかが分かりました。

ニューカレドニアに住む人の中にある過去を一緒に体験したように感じました。

きっと写真を撮った津田さんと被写体になる人との心の距離が写真に映し出されていたのだろうと思います。

(京都府内・同志社女子大学・学芸学部3回生・20代・女性)

○ 音楽、スライドが効果的です。日本人が忘れている過去を見つめる人、そこから描き出される真実は

今の平和を見つめる上で有意義です。

(京都府内・本学教職員・40代・男性)

|