|

CIS宯敄枌懢梲揹

Cu(In,Ga)Se2乮埲壓丄CIGS偲棯偡乯懢梲揹抮偼敄枌懢梲揹抮偺拞偱傕嵟傕曄姺岠棪偑崅偔丄挿婜怣棅惈傕幚徹偝傟偰偄傞偙偲偐傜丄師悽戙宆懢梲揹抮偲偟偰拲栚偝傟偰偄傞丅尰嵼丄CuInSe2乮埲壓丄CIS偲棯偡乯偲CuGaSe2乮埲壓丄CGS偲棯偡乯偲偺崿徎偱偁傞CIGS敄枌懢梲揹抮偼懡寢徎Si懢梲揹抮偵旵揋偡傞曄姺岠棪19.9亾傪払惉偝傟偰偄傞丅傑偨丄棟憐揑側嬛惂懷暆1.4eV偵惂屼偱偒傞偙偲偐傜丄曄姺岠棪25乣30亾偺壜擻惈偑偁傞丅偟偐偟側偑傜丄Voc乮奐曻抂揹埑乯偺怢傃擸傒偵傛傝嵟崅曄姺岠棪偼嬛惂懷暆1.1乣1.2eV晅嬤偱偟偐幚尰偟偰偄側偄偺偑尰忬偱偁傞丅偦偙偱丄杮僌儖乕僾偱偼埲壓偺尋媶傪峴偭偰偄傞丅

丂

乽怴婯嵽椏偺崅岠棪懢梲揹抮偺尋媶乿

Cu(In,Al)Se2敄枌懢梲揹抮偺尋媶

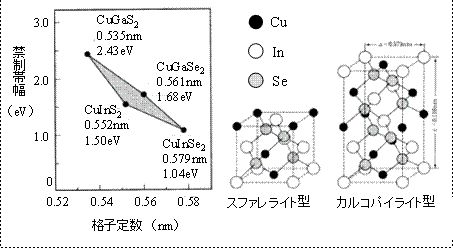

丂CIGS懢梲揹抮偲摨條偺僇儖僐僷僀儔僀僩宆峔憿偺嘥-嘨-嘫懓壔崌暔敿摫懱偱偁傞Cu(In,Al)Se2乮埲壓丄CIAS偲棯偡乯敄枌懢梲揹抮偺尋媶偱偼CIS(1.0eV)偲CuAlSe2

(2.7eV)偺崿徎偱偁傞CIAS敄枌傪MBE乮Molecular Beam

Epitaxy乯憰抲傪梡偄偰崅恀嬻忲拝惉枌偟偨丅寢徎棻偺憹戝偲V帤峔憿偑朷傔傞嶰抜奒朄傪妋棫偡傞尋媶傪峴偭偰偍傝丄尰嵼丄嬛惂懷暆1.16eV偱曄姺岠棪13.8%傪摼偰偄傞丅CIAS懢梲揹抮偼丄CIGS懢梲揹抮偺曄姺岠棪偵媦傫偱偄側偄偑丄崱屻偺尋媶偵傛傝CIGS懢梲揹抮摨條偺崅偄曄姺岠棪傪摼傜傟傞壜擻惈偑廫暘偵偁傞丅

憢憌(ZnMg)O偺尋媶

丂尰嵼丄CIS宯敄枌懢梲揹抮偱偼僶僢僼傽憌偲偟偰CdS偑庡棳偲偟偰梡偄傜傟偰偄傞丅偟偐偟CdS偼娐嫬墭愼側偳偺栤戣偑偁傞偨傔丄Cd傪娷傑側偄僶僢僼傽憌傑偨偼憢憌傪梡偄偨CIS宯敄枌懢梲揹抮偺尋媶偑拲栚偝傟偰偄傞丅杮尋媶幒偱偼丄ZnMgO(埲壓丄ZMO偲棯偡) 傪梡偄偰尋媶傪峴偭偰偄傞丅ZMO偼ZnO偲MgO偺慻惉斾傪曄壔偝偣傞偙偲偵傛傝丄嬛惂懷暆傪3.2eV偐傜7.7eV傑偱曄壔偝偣傞偙偲偑壜擻偱偁傞丅偦傟偵傛傝僶儞僪僆僼僙僢僩惂屼偑壜擻偲側傝丄儚僀僪僊儍僢僾CIS宯敄枌懢梲揹抮偺憢憌偲偟偰ZMO傪棙梡偡傞尋媶傪峴偭偰偄傞丅

丂

丂

乽掅僐僗僩CIS宯懢梲揹抮偵娭偡傞尋媶乿

億儕僀儈僪僼儗僉僔僽儖懢梲揹抮

墳梡偺暆傪峀偘傞偨傔偵掅僐僗僩側億儕僀儈僪婎斅傪梡偄丄廮擃惈偑偁傝寉偄偲偄偆摿挜傪旛偊偨僼儗僉僔僽儖懢梲揹抮偺嶌惢傪峴偭偰偄傞丅億儕僀儈僪婎斅偼丄堦斒揑偵CIS宯敄枌懢梲揹抮偺婎斅偲偟偰梡偄傜傟傞僜乕僟儔僀儉僈儔僗偵斾傋偰丄懴擬壏搙傗慄擬朿挘學悢偵偍偄偰晄棙偱偁傞偨傔丄惉枌壏搙傗僾儘僙僗偺嵟揔壔傪峴偭偰偄傞丅崅曄姺岠棪偺僼儗僉僔僽儖懢梲揹抮偑幚尰偱偒傟偽丄儘乕儖丒僣乕丒儘乕儖曽幃偵傛傞戝柺愊丒掅僐僗僩壔偑婜懸偱偒傞丅

尰嵼偼婎斅偺僼儗僉僔僽儖壔丄掅僐僗僩婎斅偺棙梡偵岦偗偰丄僈儔僗婎斅忋偵嶌惢偟偨CIGS憌傪懠偺婎斅忋偵堏忔偟偰傗傞尋媶傪峴偭偰偍傝丄CIS宯懢梲揹抮嶌惢偺怴偨側傾僾儘乕僠偺妋棫傪栚巜偟偰偄傞丅

揹拝朄偵傛傞掅僐僗僩CIS宯懢梲揹抮偺嶌惢

嵽椏棙梡岠棪偑崅偔丄搳擖揹椡傪掅尭偡傞偙偲偺偱偒傞揹拝朄乮Electrodeposition乯傪梡偄偨挻掅僐僗僩敄枌懢梲揹抮偺尋媶傪峴偭偰偄傞丅CIS丄CGS側偳懡條側僇儖僐僷僀儔僀僩宯敄枌偺揹拝惉枌朄傪妋棫偟偰偍傝丄CIS偲CGS傪慻傒崌傢偣偨CIGS側偳偺巐尦壔崌暔偺嶌惢偡傞偙偲偱丄傛傝崅岠棪側懢梲揹抮偺幚尰傪栚巜偟偰偄傞丅

棸壔朄偵傛傞CuInS2懢梲揹抮偺嶌惢

嬛惂懷暆偑1.5eV偲懢梲揹抮偺媧廂憌偲偟偰揔偟偰偄傞CuInS2敄枌懢梲揹抮偺尋媶傪峴偭偰偄傞丅惉枌僾儘僙僗偲偟偰丄僾儕僇乕僒乕偲側傞CuIn愊憌枌傪僗僷僢僞朄偵傛傝嶌惢偟偨屻丄棸壔朄傪梡偄偰CuInS2敄枌偺嶌惢傪峴偆丅僗僷僢僞朄傪梡偄傞偙偲偱Cu偲In偺斾傪枌岤偺傒偱惂屼壜擻偱偁傝丄傑偨嵽椏棙梡岠棪偑椙偔丄娙堈側棸壔朄傪梡偄傞偙偲偱掅僐僗僩偐偮崅岠棪CuInS2敄枌懢梲揹抮偺幚尰傪栚巜偡丅

敄枌壔偵岦偗偨僥僋僗僠儍儕儞僌偺嶌惢

CIS偺敄枌壔偺傾僾儘乕僠偲偟偰僥僋僗僠儍峔憿傪傕偪偄偨CIS敄枌懢梲揹抮偺尋媶傪峴偭偰偄傞丅僥僋僗僠儍峔憿傪梡偄傞偙偲偵傛傝岝楬挿偑憹壛偟丄傛傝懡偔偺岝丄摿偵挿攇挿堟偺岝傪偲傝偙傓偙偲偑壜擻偲側傞丅僥僋僗僠儍峔憿偵傛傝丄CIS憌傪敄偔偡傞偙偲偱尭彮偟偰偟傑偆岝媧廂傪岦忋偝偣傞偙偲傪栚巜偡丅