|

太陽電池の発電効率は設置した屋外環境(太陽光の量、太陽電池自体の温度、太陽光の色成分の分布など)に強く影響を受ける。屋外環境は使用する地域特有のものであり、また屋外環境の影響の受け方も太陽電池の種類によって大きく異なる。 そのためJISが定める現在の太陽電池評価は『屋外環境を一つに規定』し、その屋外環境での発電効率により太陽電池評価を行っている。こうすることにより屋外環境をソーラーシミュレータなどで室内でも疑似的に再現することが出来るため、この方法を用いれば世界中で太陽電池評価が行えるという長所がある。

しかし規定された屋外環境は実際に屋外で太陽電池を使用した場合殆ど満たすことのない。このことから太陽電池を評価する際は、実際使用する地域での屋外環境を考慮し、その屋外環境でどれだけ発電するかという点から太陽電池を評価する必要がある。本研究グループでは屋外環境を考慮した太陽電池評価方法の確立を目標として、研究を進めている。

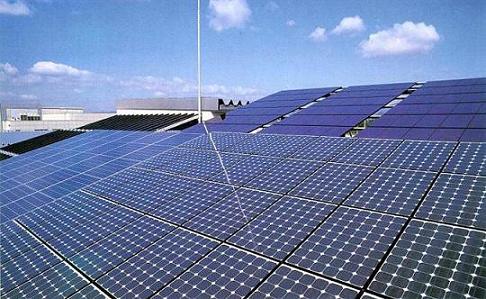

本研究グループでは、立命館大学のローム記念館、テクノコンプレクスの屋上に設置した太陽電池モジュール、日射計、分光放射計、気温計などから、太陽電池出力データや屋外環境データの1分毎の測定を長期行っており、これらのデータから太陽電池モジュールの発電データと屋外環境の関係性を解析している。また企業とも連携することで、全国各地の発電データも取得し同様の解析を行っている。

太陽電池の発電効率は屋外環境の影響を受ける。そのため太陽電池評価の際は屋外環境を考慮した発電量から行うべきである。しかしそのためには屋外環境と太陽電池発電効率の関係を把握する必要がある。本研究では屋外環境データからの太陽電池発電量予測方法の確立を目指して、屋外環境と太陽電池の太陽電池発電効率の関係の解析を行っている。

屋外環境を考慮した発電量予測を行うに当たって、屋外環境と太陽電池の発電効率の関係性を太陽電池の物性的な観点から把握することは必要不可欠である。そのため本研究ではPC上でシミュレータを用いて太陽電池モジュールを疑似的に再現し、あらゆる屋外環境条件を入力した時の太陽電池の発電率の変化を物性的な観点から解析している。