|

太陽電池の普及に伴って太陽電池に対する新しいニーズが出現している。様々な製品の電力源として装着するため、太陽電池の特性向上だけでなく、性能などに対する需要も高まっている。本研究グループは、今までになかった全く新しい太陽電池の開発に向け日々研究を行っている。

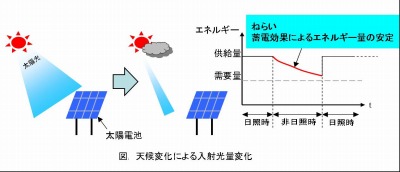

太陽光発電技術は太陽光が降り注ぐ限り、場所に依存せず発電が可能であることから、今後のエネルギー需要を担う重要な技術の一つであるといえる。しかし、太陽光発電では、太陽電池の高コスト問題に加え、配電問題、非日照時に電力供給が不安定であることにより普及の妨げになっている。そこで、太陽電池自体に蓄電機能を取り入れた全く新しい次世代太陽電池の作製に向け研究を行っている。それにより、一時的な非日照時であっても電力供給が安定できる。

本研究では、光吸収層である単結晶Si上に、電荷蓄積層として化合物を堆積させた太陽電池セルの作製を行った。

未だ測定方法も確立不十分ではあるが、未来の発電エネルギーへの可能性の第一歩として研究を行っている。

現在、結晶Siを基板に用いた太陽電池では熱拡散によりpn接合を形成した太陽電池が多くみられる。しかし、熱処理を行うと不純物が活発に移動可能状態となり不純物が析出核に偏析する。そこで熱処理を行わない太陽電池化を目指している。

低温で作製するにあたり、 pn接合をヘテロ接合により形成することを試みている。その材料としてZnMgO(ZMO)を使用する。ZMOはZnOとMgOの組成比を変化させることにより、禁制帯幅を3.2eVから7.7eVまで変化させることが可能である。これにより従来の熱拡散による太陽電池と同等の変換効率を得られる可能性が十分にあると考えられる。

太陽電池の薄膜化を行うことによって単結晶Si基板でのフレキシブル化(曲げられる太陽電池の作製)を行っている。しかし、初期変換効率はバルク形太陽電池に比べ低く、さらに a-Si太陽電池特有の現象である「光劣化現象」が起こるため光劣化後の変換効率はさらに低くなってしまう。単結晶Si基板を使用した薄膜型太陽電池を作製することによって、高変換効率のフレキシブル太陽電池が作製することが可能であると考えられる。 また、シリコン(Si)基板太陽電池の材料である太陽電池級高純度Siは、太陽電池の普及製造が間に合わず、太陽電池の価格が高騰している。Siの価格高騰は太陽電池の普及を妨げている。Si基板を薄くすることによってSi使用量を減らし太陽電池の低コスト化も可能である。 しかし、Si基板厚を薄くすることによって基板の脆弱化と太陽電池特性の低下という問題が起きる。本研究室ではこの二点を克服し高変換効率のフレキシブル太陽電池の技術開発を主に行っている。