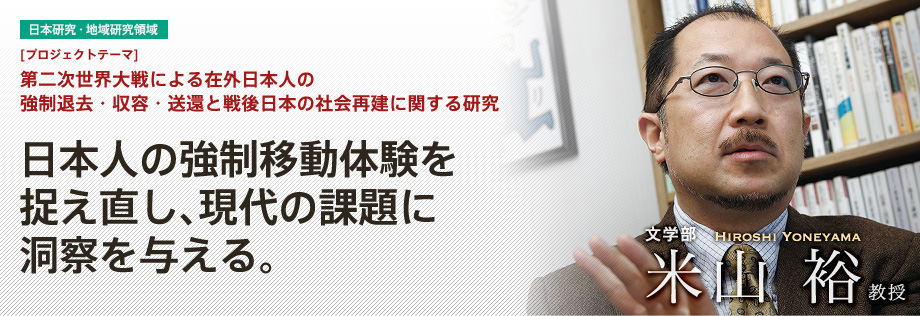

日本人の移動性を再評価し現代の日本を捉える手がかりに

日本人の在外体験は、高度経済成長期以降、経済的な豊かさを手にし、観光、ビジネス、留学などが可能になったことから蓄積されてきたと考えられています。しかし日本人の国際移動は、近年に始まったのではありません。たとえば太平洋戦争開戦当時には、本土人口の約5%もの日本人が海外(外国または外地)で暮らしていました。こうした日本人の移動性は、これまで十分認識されなかったため、私たちは在外体験から得た知見を活用することがないまま、多くの人が海外を行き来する今日の状況を迎えています。近代日本の海外体験を再評価することは、現代のグローバルな視点から日本社会のあり方を捉え直し、世界との共生を考える上での重要な手がかりになると、私たちは考えています。

本プロジェクトでは、とりわけ第二次世界大戦による在外日本人の強制退去・収容・送還に焦点を絞っています。開戦あるいは敗戦を契機に、本土人口の5%に及ぶ350万人が当時住んでいたところから排除され、強制移住や強制収容、強制送還といった措置を受けました。この現象は、第二次世界大戦後のドイツ人の強制退去や東欧における諸民族居住地域の入れ替え、冷戦後の民族主義の高まりと「民族浄化」などのよく知られた問題と、多くの類似点があります。こうしたことからも本研究は、民族の強制移動、難民化といった現代的な課題に対しても意義ある洞察を提供できるはずです。

政策、体験の資料から強制移動の実態をあぶり出す

プロジェクトではまず、日本人・日系人の強制移動に関与した各国家、および植民地政府を含む準国家権力の政策に着目しました。敵国民となった日本人・日系人に対してどのような排除政策が行われたのかを公文書や二次資料に依拠して検証します。また強制移動という緊急事態に対し、各地の日本人・日系人がどのように適応しようとしたのか、その実態もフィールドワークや一次資料によって解明するつもりです。

現代における強制移動は、一方で経済問題の文脈でも捉えられます。私の専門とするアメリカ史で在米日本人・日系アメリカ人の強制収容は、市民権の侵害という国内問題としてしか理解されてきませんでした。そこで在米日本人を強制移動させた後、彼らが使っていた施設や農地などの経済価値を現地の人がどう享受し、それによって社会はどう変わったのかも検討したいと考えています。

学際研究による総合化によって強制移動の全体像を捉える

このプロジェクトが画期的なのは、アメリカ史学、日本史学、地理学、文化人類学といった多様な領域の専門家が、北米、南米、太平洋島嶼、オーストラリア、アジアに及ぶ広い地域を横断して研究を行う点です。環太平洋地域を網羅して在外日本人・日系人の強制移動体験を総合化するとともに、それぞれの研究を比較考察し、グローバルな観点から戦後の日本と日本人理解、さらには20世紀の大規模強制移動、難民問題、民族浄化問題への考察に反映させることを目指します。

そのために研究会を通してそれぞれの研究の成果を報告し合うだけでなく、方法論などを吸収し合い、互いの学術分野と研究を理解し合いながら学際的な総合研究を実践しています。そこから環太平洋地域における在外日本人・日系人の強制移動の全体像の解明に近づくことができるに違いありません。

環太平洋地域、第二次世界大戦、強制移動、安全保障、平和構築

1991年 カリフォルニア大学ロサンゼルス校大学院歴史学研究科アメリカ史専攻博士課程論文提出資格取得。文学修士(史学、筑波大学)。'91年 東京大学教養学部助手、'93年 東洋女子短期大学欧米文化学科専任講師、'96年 同助教授、'98年 立命館大学文学部助教授、'03年 同教授、現在に至る。アメリカ学会、日本アメリカ史学会、日本移民学会に所属。