快適性を追求しながら省エネ・節電を

実現するパーソナル空調システム

空調機1台で複数の人が執務・居住する空間をコントロールする時は、人によって「暑い」「寒い」の感じ方が異なり、満足のいく温熱環境が実現されません。

今回取り入れたパーソナル空調システムは、居住者それぞれに吹出ユニットを設置し、パソコンなどから個人の好みに応じた吹出気流をコントロールできるもので、快適性の向上とともに、省エネ・節電に寄与できます。

今年4月に利用が始まったトリシアは、各所に最先端のシステムや素材が使われている他、企業との連携による環境負荷軽減などの技術・設備が多彩に取り入れられています! 建物のいたるところで常に環境実験が行われているトリシア! 「学生の居場所をつくる」ことにこだわったデザインにも注目です!

キャンパス計画室 室長

理工学部 及川清昭 教授

トリシアは、理工学部の環境都市系3学科(都市システム工学科、環境システム工学科、建築都市デザイン学科)の学生が主に利用します。

コンセプトに「優れた実践教材としての建築計画」を掲げ、建築材料から構造に至るまで、建物そのものが実践的な建築・環境教育が可能な「実験棟」となることを目指し、建築計画を進めました。

企業の協力のもと、最新の省エネルギー・環境負荷軽減等の技術や設備、建築材料など、建築・環境関連の新技術を導入し、教員・学生が「被験者」となり、その効果検証や改善のための研究を進めることができます。

トリシアの建築にあたっては、実際利用する学生の意見をヒアリングしながら進めていきました。多くの学生から研究室や回生を超えた交流が可能となるようなスペースを求める声があったため、イバショテラスやラボカフェ、中庭などの「居場所」を設けました。また、トイレに設置した更衣室やパウダーコーナー、フィッティングボードにも学生の意見が反映されています。

ぜひみなさんに活用していただきたいのは、「イバショテラス」。高層棟と低層棟をつなぐ階段広場となっています。自然の風や光、緑を感じながらゆっくりできるスペースです。ここに学生が集い、「人」と「建物」と「緑」が共存し、一体化する光景を見るのが今から楽しみです。

キャンパス計画室:立命館学園(立命館大学、立命館アジア太平洋大学、各附属校)におけるキャンパス整備事業を計画的に推進するために2012年度に設置された専門的検討機関です。

「Tri」はTrinity(三位一体)であり、「教員・職員・学生」の連携や「産・官・学」の連携を表わします。「cea」は英単語の頭文字で、Communication(交流・憩いの場)、Experiment(実験する・試す・挑戦する)、Acquire(知識・学問等を学ぶ)の意味が込められています。

トリシアをめぐる計画には、以下の3つ特徴があります。

これらの特徴に着目し、環境都市系の若手教員で命名しました。

理工学部

森 正樹 教授

トリシアの屋上に、口径60cmの天体望遠鏡を備えた天体観測室を設置しました。これは、理工学部のびわこ・くさつキャンパス移転20周年記念事業のひとつです。これにより、学生たちはキャンパス内で太陽や天体の観測を行い、研究に活かすことができるため、学生のモチベーション向上および研究領域の拡大が期待されています。また、地域の子どもたちや一般の方を対象とした観望会も計画しており、地域交流にも寄与できると考えています。

トリシアは環境配慮技術のショールームと位置づけられ、

関連企業と協力して環境に寄与する

さまざまな技術・設備・建設材料が取り入れられています。

外観からはわかりにくい最先端の技術を紹介します!

空調機1台で複数の人が執務・居住する空間をコントロールする時は、人によって「暑い」「寒い」の感じ方が異なり、満足のいく温熱環境が実現されません。

今回取り入れたパーソナル空調システムは、居住者それぞれに吹出ユニットを設置し、パソコンなどから個人の好みに応じた吹出気流をコントロールできるもので、快適性の向上とともに、省エネ・節電に寄与できます。

風向によらず、わずかな風でも回転する垂直翼式小型風力発電システムをトリシア屋上に設置し、風況や発電性能の計測を行っています。また、トリシアから出る生活排水や屋上に降る雨水の位置エネルギーを利用したマイクロ水力発電技術を開発し、発電性能や有効性を検証します。

将来的には太陽光発電を含め、種々の自然エネルギーにより創生された電力のハイブリッド化を図り、人と地球にやさしい発電システムの確立に取り組みます。

「信楽焼タイルの製造技術による外壁冷却タイルの開発」(経済産業省地域イノベーション創出研究開発事業)で開発した打ち水タイルは、外表面塗布の釉薬による打水機能を付加し、タイル表面に打ち水した水を拡散させ、均一かつ効率よく外壁を冷却することができます。

今回、トリシアではこのタイルを使用した壁面緑化を図り、景観デザインに活かしています。また再生水利用や、軽量コンクリートにタイル施工面を予め立体成型し、アルミレールを不要とする工法などの検討を行い、低コスト化の検証も行います。

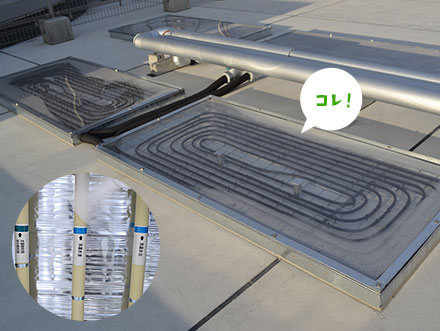

地中熱や太陽熱を空調に利用するために屋上に配管を巡らし、地中にも配管を埋設して、配管とポンプのみで室内の温熱環境を良好に保つ新しいシステムを導入しました。太陽熱と年間を通じて15~18℃程度の地中温度をそのまま利用することから、「夏は地中にいるように涼しく、冬はサンルームのように暖かい」地球に優しい冷暖房システムの研究を行っています。

この他にも、気密・断熱性に優れた木製サッシ、流しや洗面台の生活排水を浄化してトイレ洗浄に再利用するシステム、消臭・抗菌・抗カビ効果のある内装塗料、リアルタイムに消費電力を計測する設備などいろいろなシステムや素材が採用されています!

中 新弥さん:写真左

(理工学研究科博士課程前期課程1回生)

僕は環境都市専攻ですが、専攻が同じでもコースが違う学生とはこれまで異なる建物を利用していました。環境都市専攻の学生が全員トリシアを利用するようになったということは大きな変化だと思いますし、共同で取り組めることも増えるのではと期待しています。

田口壮年さん:写真右

(理工学研究科博士課程前期課程1回生)

トリシアは、「おしゃれだな」というのが第一印象です。学生がデザインに関わっていると聞きましたが、僕たちの研究室も天井が張られていなくて天井裏の構造が見えるなど、トリシアのこだわりを感じます。