SR光源と測定装置群

加速器の中で光速に近い速度で円運動している電子は赤外からX線までのエネルギーが連続した光“シンクロトロン放射 SR”を発生します。物理科学科では学内のSRセンターに最先端の実験設備を開発してきました。SR光の分光システムの開発、物質の電子状態、構造を測定・解析するためのユニークな新装置開発、SR顕微鏡による極微小プランクトン等の琵琶湖環境解析の新展開など、きわめてユニークな研究教育を実施しています。

天文台

自動で開閉する直径7mのドームを備えた天文台には、大学キャンパス内に設置されるものとしては最大級の60㎝口径の赤道儀式反射光学天体望遠鏡が設置されており、人間の眼に比べて非常に高い感度を持つ冷却CCDカメラを検出器として用い、さまざまな天体の観測を行って、理工学部における物理学・天体物理学の研究および教育に活用されています。

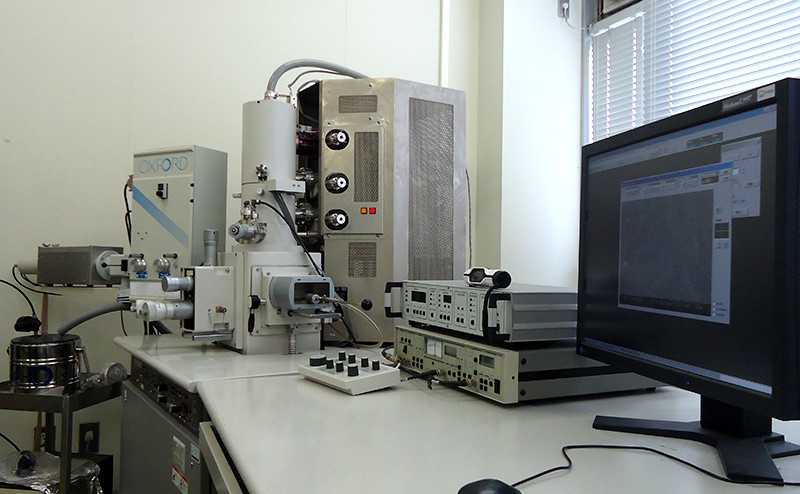

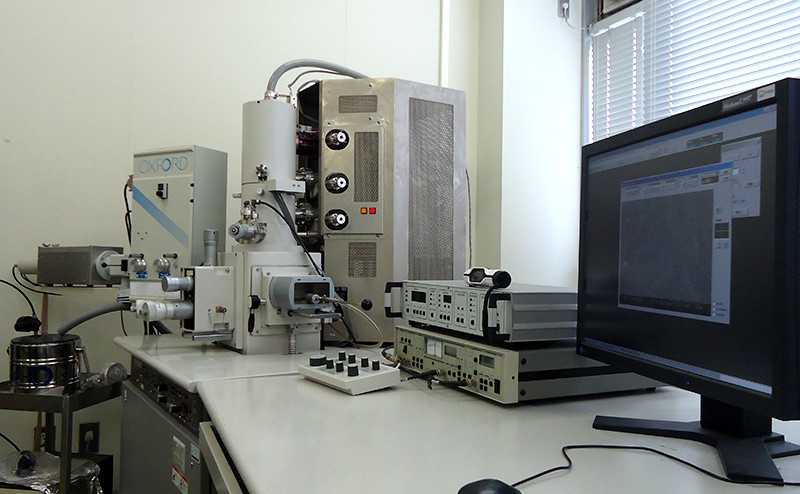

走査電子顕微鏡

”もの”を拡大して見る道具には、虫眼鏡や光学顕微鏡がありますが、これらは光を物差しとしてものを見ますので、光の波長(約1マイクロメートル=1/1000ミリメートル)程度のものまでしか見ることができません。光よりももっと小さな波長をもつ電子ビームを使った走査電子顕微鏡では、ナノメートル(1ナノメートル=1/100万ミリメートル)の世界を観察することができます。これにより、原子のレベルで制御したナノテクノロジーの研究に活用しています。

ラボデスク

電気電子工学科では、実験機器に対する知識と活用能力の向上を 図るために、一人ひとりが利用できる[ラボデスク]を設備設置 しております。[ラボデスク]の机上には、実験・演習に必要な、

1)基本機器(オシロスコープ、電源、信号発生器、マルチメータ、テスタ)、

2)電子回路製作用ハンダ付けセット、

3)工具(ドライバ、ビンセット)

等が準備さています。学科学生は、1回生よりラボデスクを活用して実験に取り組みます。

FPGA(Field Programmable Gate Array)

FPGA(Field Programmable Gate Array)

とは、さまざまな回路構成を内部で実現でき、その構成を何度も書き換えることができる集積回路です。FPGAデザインルームには1人1台のコンピュータとFPGAボードが設置されています。FPGAデザインルームでの学生実験を通し、ハードウェアの設計からシミュレーション、FPGAへの実装までを全て1人で行い、ハードウェア設計の基礎技術を身につけます。電子情報工学科2年生後期には、コンピュータの基礎とも言える電卓の設計を行います。

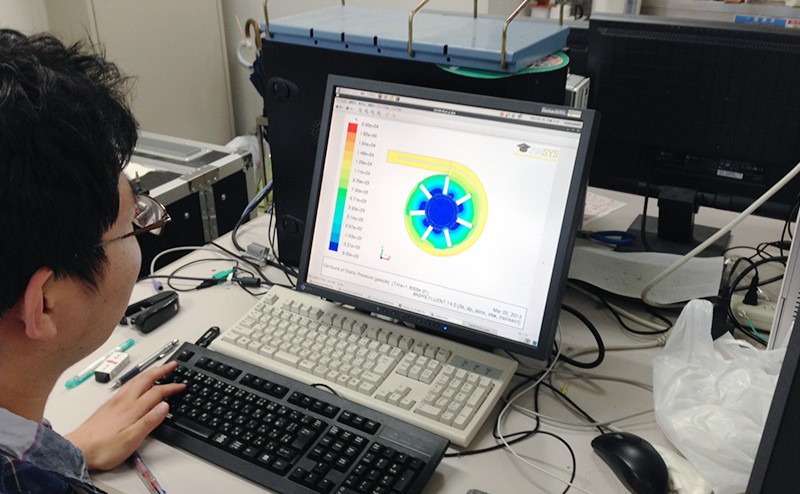

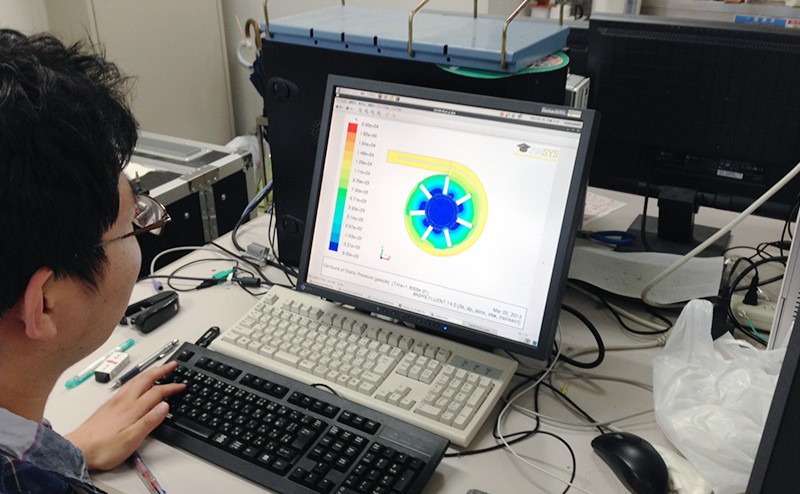

流体解析ソフト

グライダーのような大きなものから,マイクロ流路のように小さなものまで,それらの性能は流体(気体や液体)の運動の状況に影響されます.この影響をコンピューターを用いて理論的に解析することが,当研究室の研究目的になります.これにより,実験で得られる結果の理論的な裏付けや,実験では測定できないような物理量の予測を行うことができます.写真は磁気浮上式人工心臓の性能向上を図るためにシミュレーションを行っている様子です。

FIB(Focused Ion Beam、集束イオンビーム)装置

FIB装置は細く絞ったイオンビームで微細加工や分析を行う装置です。加工例は、FIBで作製したナノ構造柱状半導体です。一つの柱状構造の直径は約100ナノメートル(1mの1万分の1のサイズ)です。高効率の発光ダイオードや太陽電池への応用が期待されています。

油圧式圧縮・引張試験機

この機械は、容量(=発揮できる最大の力)2000kNの油圧式圧縮・引張載荷ジャッキです。油圧の力でジャッキの先端が伸び縮みする装置で,ものを押したり引いたりして力を加えることができます.たとえば,鋼材で造られた橋の模型にこの装置を用いて力を加え,どれくらいの力まで耐えることができるかを調べる(構造実験といいます)ことに使用しています.構造物,たとえば橋など,を設計するにあたり,構造物を構成する部材の強さなどを知ることは重要であり,容量が大きければそれだけ実物に近い状態で実験できるため有益な情報が得られます.大規模な実験は実際の構造物の強さを実感でき,迫力満点です。

生物脱臭装置

我々の社会では、様々な生産活動の場から大気中へガス状の有機化合物が排出されており、大気中での化学反応により汚染物質を生成するなどの問題を引き起こ

しています。こうした物質を含む排気を処理する装置には様々な種類のものがありますが、その1つである生物脱臭装置(バイオフィルトレーション)は、微生物反応を用いた環境負荷の低い排ガス処理装置です。この装置の処理効率を向上させるため、装置構造や運転方法の最適化、また微生物によるガス吸収機構の解明などが研究されています。

ゲッチンゲン型風洞装置

幅3.0m×高さ6.3m×長さ22.0mものゲッチンゲン型風洞装置で、都市の風や、住宅の通風を再現した研究を行っています。洞内の風速は自在に15.0m/sまで制御できます。例えば、大阪の中心部を航空測量により再現して、ヒートアイランドを緩和し、気持ちよく過ごせるまちづくりの研究を行っています。コンピューターを使った流体シミュレーション技術と共に、風洞実験を活用し、まちづくり、建築計画に活かしています。