vol.5&6

エフェクチュエーション:優れた起業家が実践する「5つの原則」

斬新なアイデアと行動力で時代を切り拓いてきた起業家には、共通する思考・行動の枠組みがあるという。それらを体系化した「エフェクチュエーション」は、変化の激しい時代に新たな市場を開拓しようとするすべてのビジネスパーソンに役立つ理論だ。手持ちの手段と小さな行動の積み重ねによって不確実な状況を乗りこなし、未来を引き寄せる方法とは?

立命館大学と株式会社アイシンは、「人とモビリティの未来を拓く」というテーマを掲げて共同研究に取り組んでいる。その一環として、心理学から航空宇宙工学の専門家まで、多様なバックグラウンドを有する立命館大学デザイン科学研究センターの研究者が、同社社員の皆さんにデザインサイエンスに関する考え方やノウハウを共有するのが「デザインサイエンスワークショップ」である。

第5回では、神戸大学大学院 経営学研究科 准教授で立命館大学 デザイン科学研究センター 客員研究員の吉田満梨が登壇。エフェクチュエーションの基礎を学ぶ事前レクチャーをオンラインで、実践形式のワークショップをアイシン本社(愛知県刈谷市)で実施した。

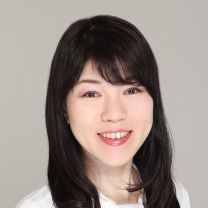

講師プロフィール

吉田満梨立命館大学 デザイン科学研究センター 客員研究員、神戸大学大学院 経営学研究科 准教授

神戸大学大学院 経営学研究科 准教授。2009年に神戸大学大学院 経営学研究科 博士後期課程修了、その後首都大学東京(現・都立大学)助教、立命館大学 准教授を経て、2021年より現職。また、2023年より立命館大学デザイン科学研究センター客員研究員。新市場の形成プロセスの分析、起業家的意思決定に関心を持ち、エフェクチュエーションをいち早く国内に紹介してきた。共著書に『エフェクチュエーション―優れた起業家が実践する「5つの原則」』(2023年、ダイヤモンド社)がある。

予測ではなくコントロールによって不確実なビジネス環境を制する方法論

新しい製品やサービスを世に出そうとするときにはマーケティングが欠かせない。多くの場合はマーケティングによってニーズを探り当てることが市場開拓につながることはご存知の通りだ。しかし、本当にそれまで世の中になかったような新しい価値を提案する市場では、ニーズを市場開拓の足がかりにすること自体が難しい。たとえば、伊藤園が先鞭をつけ今や一大市場となっている緑茶飲料市場も、発売当初は伊藤園の社内ですら懐疑的な意見が多かったそうだ。

そして昨今、ビジネス環境の不確実性が増すなかで、ニーズを読んで市場を開拓することはますます難しくなっている。そんな状況で新しい価値を見出す思考や行動の様式が、吉田が紹介する「エフェクチュエーション(effectuation:実効理論)」だ。

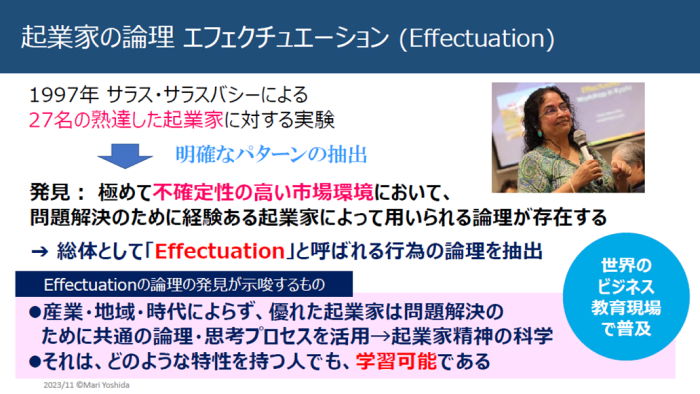

「エフェクチュエーションは、熟練した起業家の意思決定プロセスを研究するなかで見出された思考様式です。アントレプレナーシップを研究するサラス・サラスバシー教授が2001年に発表し、以来20年以上にわたってビジネスや教育の現場に大きな影響を与え続けています」

サラスバシー教授が影響力の大きい全米の起業家たちに対して実験を行ったところ、意思決定において共通する思考様式が存在することが明らかになった。これを体系的な理論に落とし込んだものがエフェクチュエーションだ。人々に大きなインパクトを与えたのは、それまで個人の能力や置かれた環境で決まると考えられてきた起業家としての資質が、方法論を学ぶことで誰にでも習得可能なものになった点だという。

それでは、エフェクチュエーションはそれまでの理論と具体的にどう違うのだろうか?

「エフェクチュエーションは、不確実な状況に対して、未来を予測するのではなくプロセスをコントロールで対処していく方法論です。

それまでのビジネスの実践や経営学養育では、目的から出発して、それを実現するために最適な手段を計画・実行するコーゼーション(Causation:因果論)という考え方が一般的でした。具体的には、新しい市場の機会を特定し、マーケットリサーチや競合分析を行い、事業計画を策定、実施するという流れです。ただし、コーゼ―ションでビジネスを進めるには、初めから明確な目的が見えているという前提があります。

ところが、曖昧で不確実で変化のスピードが早いVUCAの時代のビジネス環境では、未来を予測して目的を設定すること自体が困難になりつつあります。そんな環境でこそ有効なのがエフェクチュエーションです。コーゼ―ションとは逆に、手持ちの手段で何ができるのかを考えるところから出発するため、目的が見えていない状況からでも効果を生み出すことができるからです」

はじめから目的がなくても成果をあげることができるとは、一体どういうことだろうか。その秘密は、「わらしべ長者」のようにサイクルを回しながら徐々にその規模を大きくしていくプロセスにある。エフェクチュエーションの大まかなプロセスは次のとおりだ。

- 自分が持っている手段を整理し、そこからできることを考える

- 失敗をした場合の損失を見積もり、受け入れられる範囲ですばやく行動する

- 人々と出会い、そのなかでパートナーシップを築く

- パートナーシップによって新たな手段や目的を見出し、1に戻って次の行動を考える

このサイクルのなかで予期せぬ事態が起こるが、それを避けるのではなく「テコ」として利用するのがポイントだと吉田は言う。手持ちの手段やパートナーといった条件や予期せぬ出来事に応じて臨機応変に次の行動を決めていくため、未来予測を一切必要とせず、最終的な目的もなくて構わない(あっても構わない)というわけだ。

エフェクチュエーションを構成する「5つの原則」

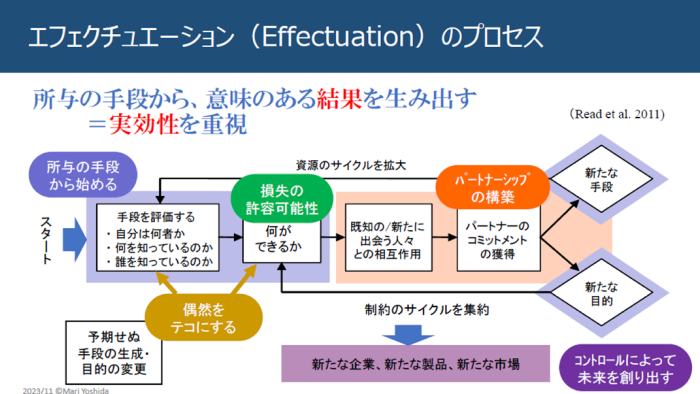

エフェクチュエーションのプロセスは、以下の5つの原則によって構成されているという。

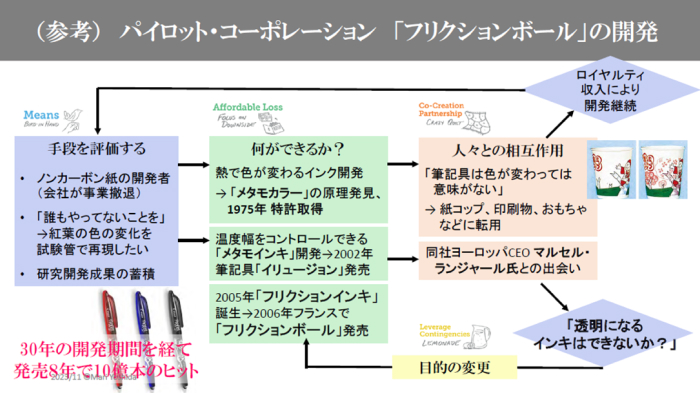

- 「手中の鳥」の原則…目的ではなく、所与の手段から新しい何かを生み出すこと

- 「許容可能な損失」の原則…成功した場合の利益ではなく、失敗した場合の損失を許容できるかどうかで行動を決めること

- 「クレイジーキルト」の原則…あらゆるステークホルダーとのパートナーシップを模索すること

- 「レモネード」の原則…予期せぬ事態を避けるのではなく、テコとして活用すること

- 「飛行機のパイロット」の原則…プロセス全体において、予測ではなく状況のコントロールによって成果を出すこと

「手中の鳥」や「レモネード」といったユニークな名前はアメリカのことわざに由来するものらしい。これらの原則を押さえておけば、新しいチャレンジに立ちはだかるさまざまな困難を乗り越えることができるのだそうだ。

たとえば、新規事業を立ち上げるに当たり、何から手を付ければ良いのかわからないというケース。「手中の鳥」の原則に従って、自分の持っている手段から考えてみよう。手段のなかには、自分が何者であるか(アイデンティティ)、何を知っているか(知識や経験)、誰を知っているか(社会的ネットワーク)といった要素が含まれる。さらに、自分のまわりに自由に使えるリソース(余剰資源)がないか見渡してみよう。余剰資源には、余暇の時間、会社の設備や公共の仕組みなどさまざまなものが該当する。テクノロジーの観点では、世の中に十分に普及して誰でも安価にアクセスできるようになった技術(枯れた技術)も余剰資源になる。任天堂が携帯ゲーム機の開発にあたって既存の電卓の技術を水平展開したのも、余剰資源の好例だ。

やりたいことは見えているが失敗した場合のことを考えて躊躇してしまうケースでは、「許容可能な損失」の原則が有効だ。貴重な学習機会でもある失敗をおそれるのではなく、失敗しても立ち直れるくらいにリスクを最小化できるかどうかを考えよう。本当に必要な投資を吟味して、なるべく小さな規模で一歩を踏み出してみる。あるいは、自分が許容できない損失を埋め合わせてくれるパートナーと手を組むという方法もある。大事なのは自分でチャレンジの規模をコントロールすることだ。さらに、「行動しないこと」がリスクになりうることも見落としてはならない。

チャレンジしてみたが思い通りに進まない場合、その障壁も取り入れることで新しい何かが生み出せるかもしれないと考えてみよう。酸っぱいレモンから甘いレモネードをつくる、「レモネード」の原則だ。たとえばスリーエム社では、強力な接着剤の開発中にたまたまできてしまった弱い接着剤を応用することで、ポストイットという主力商品の開発にこぎつけたそうだ。予期せぬ事態もテコとして利用することで、自分の手持ちの手段を拡張する機会にすることができるのだ。

自身のアイデアにも、それを実行することにもあまり自身がないとき。そんなときこそまず行動だ。アイデアがアイデアのままでは優れているかどうかはわからない。実行に移しし、誰かが参画してくれることではじめて評価を得ることができるのだ。そんな人々とパートナーシップを築くことで事業の可能性は大きく広がる。「クレイジーキルト」の法則を思い出して、どんなステークホルダーであってもパートナーになりうると考えよう。

ひとまず事前レクチャーはここまでだ。実際にはさらに多くのイノベーターの実例を交えて「5つの原則」が深堀りされていたのだが、ここに挙げたエッセンスだけでもエフェクチュエーションの汎用性の高さがわかるだろう。先人たちに背中を押されるような気持ちで次のワークショップに臨む。

他人に目標を立ててもらう

後日、アイシン本社でエフェクチュエーションを体験するワークショップが行われた。前回の振り返りののち、4人グループに分かれて、事前課題として棚卸ししてきたそれぞれの「手中の鳥」、自分の手持ちの手段を共有しあう。

筆者はインタビューや編集のスキルのほか、これまでの職歴で得た印刷関係の知識、「誰を知っているか」ではこれまでの仕事や趣味のつながり、余剰資源として公共の助成金などを挙げてみた。他の参加者の「手中の鳥」は、日本酒の知識やボランティアのネットワーク、ウォーキングをはじめスポーツの経験値、地域コミュニティへの関心などなど。こうして並べてみると、それぞれの手持ち資源を持ち寄るだけでもすぐに何かを始められそうな気持ちになってくる。しかし、何からはじめてどこをめざすのかはまだはっきりしない。自分の身の回りのこととなると可能性を絞り込みづらいし、いざ考えてみると誰に何が響くのかもわからない。

そこで次のワークに移る。「他人に目標を立ててもらうワークショップ」、略して「タニモク」だ。ここでは他の参加者をステークホルダーに見立てて、自分のビジョンやアイデアをプレゼンする。

筆者は、自身の「手中の鳥」から展開させて「本づくり講座」ができないかとプレゼンしてみた。本の編集作業は、対象と向き合い、世間に何を伝えたいのかを整理して表現するプロセスだ。自身の興味・関心を本にまとめるスキルを身につければ、自分のことを表現し、他者と対話を深める土台になるのではないだろうか……。

このアイデアに対して、他の参加者は「もし私が〇〇さんだったら…」という形式で目標を立ててフィードバックする。筆者のプレゼンに返ってきたのは、「ユニークな研修としてスタートアップ企業に売り込むことができるのでは」「講習というより、名刺代わりの絵本みたいなものをつくるサービスならば事業化できそう」「地域の子供向けの教育ワークショップにして、商店や学校も巻き込んでみては」といった前向きな意見だった。

まず、自分のアイデアを思いのほか面白がってもらえたことが大きな収穫だった。そして自分では思いつかないような具体的なアイデアの数々も心強い。「子供向けのワークショップ」という案を出してくれたのは自身でもボランティア活動を行っている参加者だった。地域とつながるためのノウハウを借りることができれば、このアイデアはすぐにでも行動に移せそうだ。相互作用のなかで手段や目的が増えていく、エフェクチュエーションの一端を体験することができた。

小さな行動の変化の積み重ねが、大きな未来を連れてくる

お互いのプレゼンから思いついたアイデアをわいわいと話し合っていたら、あっという間に時間が過ぎていた。ワークショップのまとめとして、吉田は「小さな行動を起こすこと」、そしてそれを「コントロールすること」が大切だと念を押した。

「エフェクチュエーションは、他の人を巻き込みながら『予言の自己成就』というメカニズムを動かす仕組みです。つまり、ある信念をもつことで行動が変わり、その行動が周囲の人の信念や行動を変えてゆく。起業家のように強い信念がなくても、小さな行動からこのサイクルを始めることができます。今日のワークショップで自分のビジョンを話してフィードバックを得られたように、少しずつ仲間を増やしながら行動していくことで、より大きな結果を得られるようになるのです。

このときに、コントロールの可能性を意識することも大切です。さまざまな偶然やパートナーシップの力を借りつつも、どこまでが許容可能で、どんなパートナーなら受け入れることができるのかを決めるのは自分自身です。飛行機は操縦桿を握っていなくても自動操縦で進んでいきますが、予定されたルートから外れたときは自分自身で操縦桿を握って対応することができる。「飛行機のパイロット」の原則を忘れないでください」

エフェクチュエーションとの親和性はスタートアップ企業ほど高い。事業が成長するにつれステークホルダーが増え、予測可能な範囲も広くなるため、コーゼ―ション重視になってくることが一般的なのだそうだ。しかし、そこでエフェクチュエーション的な方法論を排除すればイノベーションの妨げになってしまう。このジレンマを打ち破るためにも、それぞれが自分のできる範囲で行動を起こすことが大切だと吉田は言う。最後は「私はもう皆さんの『手中の鳥』に含まれるので、困ったときはぜひご連絡ください」と締めくくった。

conclusion

ワークショップを終えて

参加者の声

生産・物流改革部

任玲さん

100年に一度の変革期のなか、今の業務内容だけにこだわらず新しい視点やスキルを身につける必要を感じていたとき、このワークショップのことを知って今回初めて参加しました。とくに印象に残っているのは「行動しないことも損失になる」という言葉ですね。自分が迷っていることに「許容可能な損失」の原則を当てはめてみると、行動したときの損失はほとんどないことに気付かされました。輸出関係の仕事をしているので、普段は計画ありきのコーゼ―ション的な思考が中心にはなりますが、海外拠点との連携のなかで柔軟な動きをとれるように今日の学びを活かしていきたいです。

PT生産教育部

青山陽水さん

生産ラインの従業員への教育プログラムをつくる部署に所属していて、今回は上司の勧めで参加しました。現場を知っている人に話を聞きに行って、また他の人を紹介してもらって……ということを繰り返して計画をつくっていくやり方を上司に教わってきたのですが、今回エフェクチュエーションを学んだことで、その方法論を自分のなかで言語化できたように思います。とくに印象的だったのは「レモネード」の原則です。業務でうまくいかないことも多々ありますが、そんなところにこそ改善のヒントがあるのだと考え直して、前向きに取り組んでいくことができそうです。

講師の声

立命館大学 デザイン科学研究センター 客員研究員、神戸大学大学院 経営学研究科 准教授

吉田満梨

自分事として体験していただくことがエフェクチュエーションを理解する一番の近道です。そこで今回はあらかじめオンデマンドでレクチャーを受講していただき、対面ではたっぷり時間を使ってグループワークに取り組んでいただきました。手中の鳥や許容可能な選択を考えていただいたのはもちろんですが、自分では思いつかないようなフィードバックが他の人から返ってくることを実感していただけたのではないでしょうか。

エフェクチュエーションという言葉は知らなくても、もともと同じような考え方を実践していらっしゃった方もいると思います。そうした方にはこの機会に方法論を言語化していただき、よりうまく使いこなせるようになっていただけると嬉しいです。そうした経験のない方には、泳ぎ方を学ぶために今日はまず水に入っていただいた段階です。普段のお仕事や生活のなかで実践していただくことで、どんどん上手くなっていくでしょう。

今日集まっていただいたみなさんは、やはりもともとエフェクチュエーションができている人が一定数いらっしゃるなと感じました。そうした人たちがつながっていくことで、組織内のエフェクチュエーションも加速していきます。ぜひ今日の学びを持ち帰って、次の行動を起こしていただきたいですね。