vol.7&8

自分のアイデンティティに基づいたデザインリサーチ

今はまだ存在しないアイデアや潜在的なニーズは、社会のどこに埋まっているかわからない。既存の市場を掘ってみても新しい成果はそれほど期待できないし、かといって闇雲に掘り進むには世の中は広すぎる。そんなときは、自分自身を掘ってみるのはどうだろうか。仕事以外の場所でのあなたの「特別さ」が、もしかすると重要なヒントにつながっているかもしれない。

立命館大学と株式会社アイシンは、「人とモビリティの未来を拓く」というテーマを掲げて共同研究に取り組んでいる。その一環として、心理学から航空宇宙工学の専門家まで、多様なバックグラウンドを有する立命館大学デザイン科学研究センターの研究者が、同社社員の皆さんにデザインサイエンスに関する考え方やノウハウを共有するのが「デザインサイエンスワークショップ」である。

第7回、第8回では、立命館大学 経営学部 准教授(※)であり立命館大学 デザイン科学研究センター センター長(※)の後藤智が登壇。デザインリサーチについて学ぶ事前レクチャーをオンラインで、ワークショップをアイシン本社(愛知県刈谷市)で実施した。

※講演当時

講師プロフィール

後藤智立命館大学 経営学部 教授、立命館大学 デザイン科学研究所 所長

2006年、同大学院 理工学研究科 修士課程修了後、株式会社堀場製作所に入社。エンジニアとしてキャリアを積んだのち、2013年に立命館大学大学院 テクノロジー・マネジメント研究科 博士後期課程に進学。2019年から現職。考古学者が用いるモデルを応用してデザインリサーチにおける社会文化モデルを作成する手法「アーキオロジカル・プロトタイピング」を開発。

社会や文化を広く調査する「デザインリサーチ」

企画開発にとってマーケットリサーチは基礎中の基礎だ。すでにある市場の現状やユーザーのニーズを調査することで、おのずと次に打ち出すべき戦略が見えてくる。しかし、全く新しい事業をゼロから立ち上げるときには、取り組むべき課題もアプローチすべきユーザーも見えていない状況もあるだろう。

世の中にまだ存在しない価値や顕在化していないニーズをどのように探り当てるのか。今回学ぶのは、そんな「デザインリサーチ」の手法だ。

「デザインリサーチとは、自分がどのようなサービスや製品を開発すべきかを知るために、特定の市場やユーザーではなく広く社会や人々をリサーチすることです。デザインのプロセスを示したダブル・ダイヤモンドの図でいうと、一番はじめの探索の領域に当たる活動ですね」

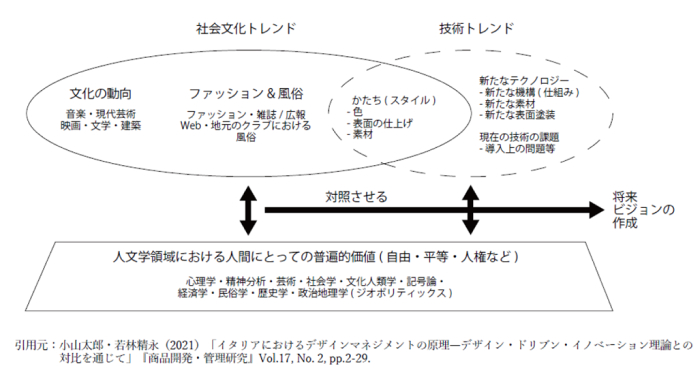

社会のどこかに埋もれているニーズを見つけ出すのは簡単なことではない。社会文化のトレンド、技術のトレンド、さらには人々の普遍的な価値観にかかわる哲学や芸術といった人文学領域など、社会を構成するあらゆるレイヤーが複雑に絡まり合っているからだ。広大すぎてどこから手を付けて良いのかわからないデザインリサーチの難しさを、後藤は「真っ白なキャンパスに、好きに絵を描けと言われるようなもの」と表現する。

「社会的アイデンティティ」が重要なリソース

そこで今回は、自分自身を対象にしてデザインリサーチに取り組む。人は誰しも社会の立派な構成員、いわば「プロの生活者」であり、ときには社会や文化の先頭に立つ「アーティスト」だ、と後藤は言う。自分自身が属する社会や文化を切り口にすることで、少なくとも複雑な現代社会全体の一端に潜む問題や潜在的なニーズを洗い出すことができるというわけだ。このように、自分をじっくり観察すること(リフレクション)から始める発想法を「インサイドアウト」と呼ぶ。

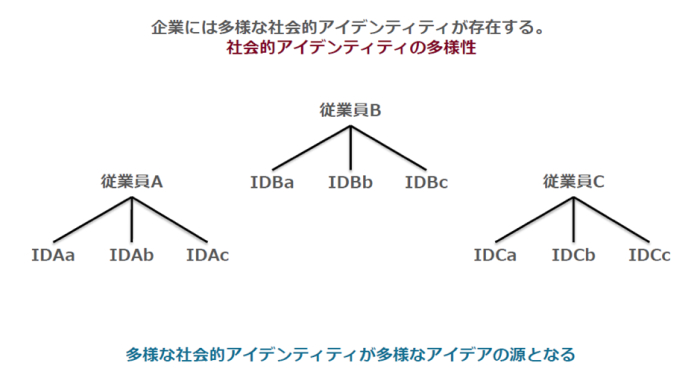

リサーチの起点となるのは、「自分は何者か」つまりアイデンティティを定義することだという。アイデンティティには、一人にひとつの「パーソナルアイデンティティ」と、会社、家庭、趣味の集まりなど属するコミュニティごとに存在する「社会的アイデンティティ」があるが、今回対象にするのは後者の「社会的アイデンティティ」だ。たとえば、家庭と会社とでは呼ばれ方も一人称も変わるし、服装や人に対する態度も変わる。大切にしたい価値観も変わるだろう。

ある会社に属しているとき、人はその会社の価値観を自分の社会的アイデンティティの一部として内面化しているはずだ。しかし社会的アイデンティティのよりどころは会社だけではない。社員一人ひとりが、趣味や地域活動など何かしらの社外のコミュニティにも属しているとすれば、ひとつの会社の中には社員の数だけ多様な価値観が存在することになる。これらをリサーチにかけていけば、かなり広い範囲を見渡すデザインリサーチが可能なはずだ。

しかし、ここで一度立ち止まって考えるべきことがある。会社でデザインリサーチに取り組むとして、その会社は従業員がプライベートを安心して話すことができるような環境になっているだろうか、ということだ。

「本来であれば、個人のアイデンティティと組織のアイデンティティの大部分は別物で、一部が重なり合っているものです。ところが、日本の企業では、仕事の場で趣味のことや個人的な価値観を口に出しづらい空気がありますよね。これはオーバーアイデンティフィケーション、つまり個人のアイデンティティを過剰に組織と同一化してしまっている状態といえるかもしれません。皆があまりにも同じ価値観に縛られている組織では、せっかくの多様な社会アイデンティティを生かし切れず、新しいアイデアも生まれづらいです」

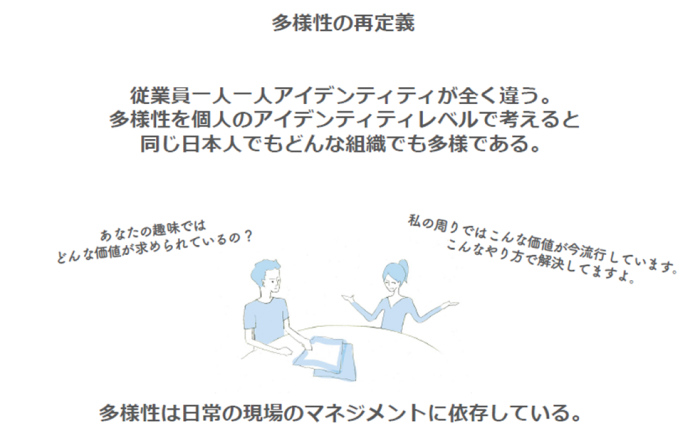

企業にとっての本当の多様性とは何だろうか。それは、従業員一人ひとりの中に多様な社会的アイデンティティがあることを認め、それを表現しやすい環境をつくることだ、と後藤は言う。こうしたことを踏まえて、ワークショップでは実際にデザインリサーチに取り組むことになった。

自分が「誰よりも語れる」社会的アイデンティティは?

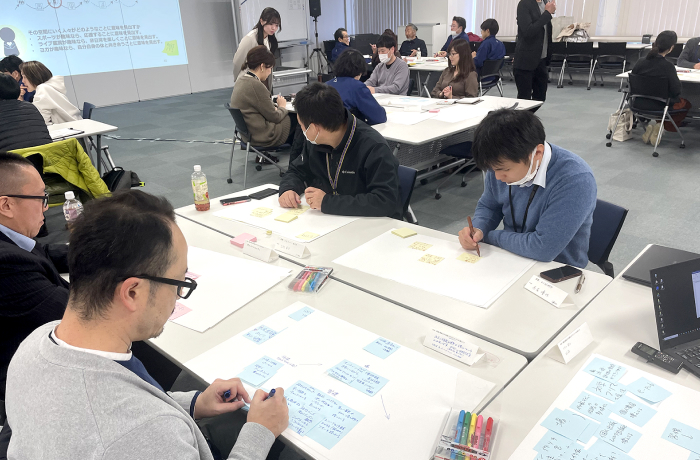

ワークショップは後日、アイシン本社の会場で行われた。

事前レクチャーの振り返りの後に出された1つ目の課題は、自分のユニークな社会的アイデンティティを見つけることだ。

「今回挙げてもらうのは、大好きなモノに関わるコミュニティに属している社会的アイデンティティか、マイナーなコミュニティに属している社会的アイデンティティのいずれかです。たとえば私はタップダンスをやっているんですが、マイナーな世界なんで、そのなかで何が行われているのか外からではわからないですよね。そういう話がとても貴重なんです。そんなふうに、『自分はこれについて喋らせたら誰にも負けない』と思えるようなコミュニティをひとつ、考えてみてください」

筆者も趣味はいくつかあるが、今回は一番話を広げられそうな「本づくり」、自主出版カルチャーを挙げてみた。それから、そのコミュニティの面白さをグループ内でプレゼンする。他の参加者が挙げたのは縄文文化、EDM、大学の研究室、海外旅行とさまざまで、お互いが語る未知のコミュニティの話に興味津々。さっそくあれこれと質問が飛び交った。

次のステップではいよいよリサーチをかけてゆく。「みなさん、好きなものについては調査をしなくても頭のなかにあるはずです。今から2時間くらいでそれをアウトプットしていただきます。今語っていただいたコミュニティのプロであるという意気込みでリサーチを進めていってください」。

「アーキオロジカル・プロトタイプング」で社会文化モデルをつくる

今回リサーチに使うのは「アーキオロジカル・プロトタイピング」という手法。名前の通り、後藤が考古学研究者と共同開発したそうだ。対象を分類・整理するためのフレームワークはさまざまあるが、アーキオロジカル・プロトタイピングの強みは事象の因果関係を整理して、社会文化モデルとしてアウトプットできることだという。実は、この手法を使ったワークショップは今回が世界初とのことで、期待が高まる。

アーキオロジカル・プロトタイピングは、調査対象であるさまざまな項目と、それらを結ぶ因果関係の矢印、また対象を別の項目へと変換する要素(射)で構成されている。因果関係に沿って項目を書き出していくことで、最終的には過去・現在・未来予測を含むひとつのモデルが完成するという仕組みだ。たとえどこかの項目のデータが欠けていたとしても、前後の因果関係からある程度推測できるので問題はない。

「考古学の研究者は、遺構や遺物から当時の社会の様子を推測することができます。どうしてそんなことができるのかというと、頭の中に社会のモデルを持っていて、発見された手がかりをそこに当てはめることで社会の全体像を推測しているんですね。そのモデルをもとにしたのがこのリサーチ手法で、現在ある手がかりから因果関係を遡って過去を推測したり、反対に未来を予測したりすることもできるのも特長です。それではさっそくやってみましょう」

というわけで、先ほどプレゼンした社会的アイデンティティ、筆者の場合は本づくりに関して項目を埋めていく。

まずは図のほぼ中央にある家のマーク「空間」だ。この項目は、あるコミュニティでどんなサービスや製品が提供されていて、そこで人々がどんな体験をしているのかという場全体をあらわす。今回はリサーチなので、そんな「空間」のなるべく最先端の状況を書き出してみる。本づくりであれば自主出版物の即売イベントがまず思い浮かんだ。いわゆる一次創作の即売会はここ数年大盛況で、新しく参入してくる人も多いかなりホットな場だ。近年は、トラブルがあった際にスタッフに通報するシステムなどが迅速に整備されつつあると感じる。

次の項目はその真下の「慣習化」。先ほど挙げた空間のなかで、人々が日常的に行っている習慣を書き出す。即売会に持っていくために作品を書いて本にする、SNSで同好の士とつながる、といったことだろうか。

つづいては「空間」と「慣習化」から矢印をひとつ遡って、「価値観」の項目。その場に集うことや、習慣的な行動の背景にあるモチベーションを考える。自分の作品を人に読んでほしい、いろいろな人の作品も読んでみたい、ということだろうか。

次に考えるのは「空間」の右下の「制度」。「空間」はいろいろな人が携わるエコシステムとも捉えられる。そのなかで遵守すべき法律やガイドライン、あるいは求められるモラルを挙げてみる。即売会の基本的な規約としては、出店料さえ支払えば誰でも同じ広さのスペースを使うことができる、ということが挙げられる。売れる本に広いスペースがあてがわれることの多い書店のディスプレイとは異なり、機会の平等が与えられていると言えるだろうか。モラルの面は挙げればきりがないが、あまりに売上を喧伝したり、売れた冊数の多寡を他人と比べたりすると良くは見られない。

次は矢印を「空間」から右上に伸ばし、その空間に対するポジティブ・ネガティブ両面の批判的な意見や、さらにその先の一部の人が気づいているような問題、「前衛的問題」を考えてみる(ちなみに、本来この批判のプロセスは社会一般の言論や芸術の動向を広くリサーチして発想を発散させるそうだが、今回は時間の制約上、問題の対象を絞っている)。本づくりの界隈では、規模が大きくなることは喜ばしいものの、注目される人とそうでない人の差が以前より大きくなっているのではという危惧もある。「誰かが見てくれる」という価値を見出だせなくなれば、離れていく人もいるだろう。

「そろそろこのあたりから未来予測に入ってきます」と後藤。「前衛的問題」と「制度」からさらに矢印を伸ばし、現状の制度では解決できない問題、すなわち「矛盾」を考える。

ここからがなかなか難しく、頭を抱える参加者が多かった。仮に本づくりの界隈で市場競争に近い価値観が根付いてしまえば、これまでの「人と比べない」というモラルで維持されてきた良さが損なわれるのではないかと想像してみる。

それを踏まえて、次は図の左上の「価値観」に移る。未来に起こるかもしれない問題にいち早く気づき、対処しようとするイノベーターが現れるとする。その人たちは行動を起こす際、どんなことを大切にするだろうか? これを本づくりの問題で考えると、これまでの制度で保証されていた機会の平等から一歩踏み込んで、個々の多様なあり方をいかに尊重するか、という価値観になるだろうか。最初の方に挙げた「価値観」がどちらかというと自己表現の観点だったのに対して、他者の表現も大切にするという観点に階層が上がった気がするが、これは項目を整理することで筆者の視点が広がったからかもしれない。

最後はその新しい価値観を踏まえて、図の右端の新しい「空間」、すなわち次の世代でどんなサービスが提供され、どんな体験が生まれるのかを想像してみる。これが今日のゴールだ。つくった本の発表の場は、小規模に分散して地方にも広がっていくだろう(一部すでに起きていることでもある)。また、本を広く紹介したりイベントを開催したりする人の多様化も進むかもしれない。発表の場が増えれば、理念に共感できたり、自分の本が価値をもつ場を選んで参加することもできるようになる。そうしたなかで、新しいシステムや制度も整えられていくのではないだろうか……。

リサーチを体験してみて、最終的に新しい未来を予測できたのかどうかは正直なところあまり自信がない。筆者のまわりですでに始まりつつある動きや過去にあった出来事の意味を整理できたと言ったほうが正しいのかもしれないが、時系列をもったひとつのモデルを描けたのは確かだ。一通りのリサーチを終えた後、他の参加者のリサーチを聞く時間も設けられた。まさに多様な価値観を垣間見ることができる時間だった。

ところで、今回は触れられなかった項目がいくつかある。そのひとつが、「空間」を成り立たせるための「技術」だ。「技術」からスタートして同じようにモデルを作ることも可能だし、あえて「技術」抜きにモデルをつくって、社内にすでにある技術をどう活かせるかを考えることもできるという。アーキオロジカル・プロトタイピングはまだまだ奥が深いようだ。

最も重要なのは、組織の環境づくり

最後に、後藤はデザインリサーチを実施する際の注意すべき点に触れた。

「今回のワークショップで、個人の多様性が組織にとって重要なリソースになることがわかっていただけたと思います。ただし、個人的なアイデンティティをオープンにしたくないという人も必ずいるので、強制するとハラスメントになってしまいます。デザインは主観を扱うセンシティブな領域なので、その点には十分注意してください。

また、デザインリサーチとマーケットリサーチはスタンスが違います。既存の製品をアップデートするだけならマーケットリサーチのほうが向いているので使い分けるようにしましょう。

そして繰り返しになりますが、今回のようなデザインリサーチで一番重要なのは、組織として環境を整えることです。自分の好きなことを語れる環境なのか、D&I(ダイバーシティ&インクルージョン)が達成されているかのということですね。それに、好きなことに時間を割くことのできる余暇が保証されているでしょうか。従業員が会社に縛られすぎていないかということもぜひ考えていただきたいです」

ひとつの会社は多様な人々が暮らす社会の縮図ともいえそうだ。そんな多様性を活かせるかどうかは、環境づくりにかかっている。

conclusion

ワークショップを終えて

参加者の声

ソフトウェア戦略推進部

平山幸喜さん

今後アイシンが新規事業、成長領域で戦っていくにあたり今のままの自分では力不足だと感じていて、知見を深めるために第1回から参加しています。私は社内でアジャイルガバナンスを推進していて、試行を繰り返して改善していくことは身についているのですが、根本の新しいアイデアを出すことが苦手だと感じています。今回学んだ自分を起点にする手法はそれを克服するヒントになりそうでした。最先端のものが未来にどんな影響を与えていくのか、批判的な視点を取り入れながら言葉で整理できたのも良かったです。人とは違う自分らしさを活かして、会社を変えていけるような存在になりたいと思いました。

生産本部生産企画部

角田成加さん

部署内の若手同士で普段から積極的に外部に目を向けていこうという活動をしており、そのなかでこのワークショップを知って今回4度目の参加になります。自分のアイデンティティを社内で活かす方法については部署内の活動でもよく考えていたので、どんなふうに整理できるのかが楽しみだったのですが、結果、かなり深掘りができました。特に過去と未来を行き来することで今足りない視点に気づくことができたのが良かったですね。活発にアイデアが生まれる環境をつくるために会社としてできることもまだまだありそうです。今日出たような議論を声として届け、組織に反映できる仕組みがあるといいですね。

講師の声

立命館大学 経営学部 教授、立命館大学 デザイン科学研究所 所長

後藤智

今回は、まずデザインリサーチという概念を知っていただければと思って企画しました。通常の調査では自社のマーケットに特化するのが一般的なので、そこをいかに抜け出すかが難しいのですが、その第一歩として自分のことを調査するという方法を提案しました。

アーキオロジカル・プロトタイピングは自由度が高い方法論です。自社のリソースに主眼を置くなら技術からスタートすることもできますが、今回はまず消費者の目線に立っていただきたくて体験を起点にしました。初めてワークショップという形で実施してみて、説明に手間取るかなとも思っていたのですが、短時間でよく飲み込んでいただけたと思います。時間内でアイデアを発散させる方法についてはもう少し検討したいですね。

デザインリサーチは、特定のユーザーではなく社会全体の「人々」を対象にするので、そこに多様な人々の生活があることを認めなければ始まりません。組織の価値観と合わない部分を無視してしまうとリサーチにならないんです。まずは目の前の人の話をちゃんと聞くこと、それがD&Iなのではないでしょうか。結局は組織文化が一番大切なんだということは強調しておきたいです。