vol.11&12

未論理的要素の資源化

新しいアイデアの種が生まれる瞬間は、合理的な道筋では説明しづらいことが多い。不意のひらめき、予期せぬ偶然、まさかのシンクロニシティ……。掴みどころのないそれらをキャッチするために、まずは合理性という眼鏡を外して、あなたの内なる情熱に身を任せてみるのはどうだろうか。そうすれば、日常のあらゆる場面にひらめきの源泉が隠れていることに気がつくだろう。

立命館大学と株式会社アイシンは、「人とモビリティの未来を拓く」というテーマを掲げて共同研究に取り組んでいる。その一環として、心理学から航空宇宙工学の専門家まで、多様なバックグラウンドを有する立命館大学デザイン科学研究所の研究者が、同社社員の皆さんにデザインサイエンスに関する考え方やノウハウを共有するのが「デザインサイエンスワークショップ」である。

今回は立命館大学 経営学部 教授の善本哲夫が登壇。「未論理的要素の資源化」についてオンラインでレクチャーを行う前編と、アイシン本社でワークショップを行う後編の2回にわけて実施した。

講師プロフィール

善本哲夫立命館大学 経営学部 教授

同志社大学大学院 商学研究科 博士後期課程退学。東京大学大学院 経済学研究科 21世紀COE特任助手、同志社大学 商学部 講師などを経て現職。専門はものづくり経営学、技術管理論、イノベーション論。デザイン科学研究センター(現・デザイン科学研究所)では2013年の設立時からセンター長を務めたほか、内閣府戦略的イノベーション創造プログラム『革新的設計生産技術』サブPD、JST・RISTEX『SDGsの達成に向けた共創的研究開発プログラム』アドバイザーなどに従事。

DX時代だからこそ人間らしさに価値を。その鍵は潜在処理の活性化

これまでの一連のワークショップでは、イノベーションに必要な方法論や思考法、あるいは未来社会を見通すためのさまざまなフレームワークなどについて学んできた。けれど今回の講義は少し趣が違うようだ。

「みなさんはこれまで思考法や方法論を学んでこられたと思いますが、本日はそれらを結果に結びつけるためのバックボーンにフォーカスを当て、みなさん自身が持っている『可能性の束』を『資源化』すること、そのために、自分以外の他者や世界も可能性の束と捉える考え方をお伝えしたいと思います」

自身が持っている「可能性の束」とはどういうことだろうか? 認知科学や経営学、情報理工学、哲学など多分野にまたがる知見を用いて、潜在的なものづくりの資源に目を向けるのが今回のレクチャーだ。

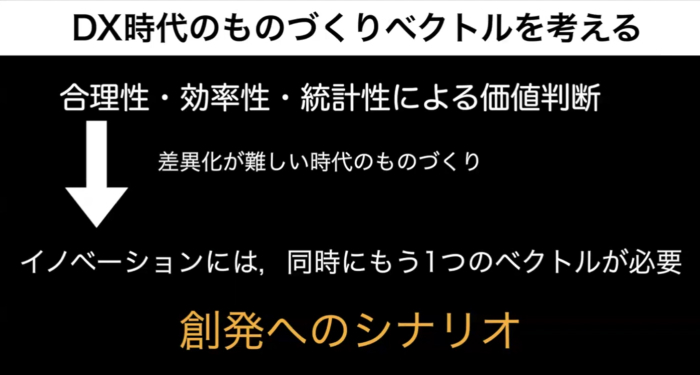

議論の入り口として、善本は「人間らしさ」に価値を見出すことを強調する。DX化が進む時代にあって、AIなどのデジタル技術や各種データの利活用はものづくりにおいても必須の要件となっている。しかし、そうした合理性・効率性・統計性の世界では、すでに世の中に存在するものごとを可視化することはできても、あっと驚くような新しいアイデアを生み出すことは難しい。誰も思いつかなかったようなものを生み出すには、合理性からこぼれ落ちるような人間らしい主観や小さな思いつき、論理的にまとまっていない思考の粒のようなもの(未論理的要素)に目を向ければよい。これからのものづくりでは、客観的なデータだけでなくそうした偶然の産物を拾い上げて新しいアイデアを生み出してゆく、いわゆる「創発」の過程こそが必要になってくる、というわけだ。

「当たり前に聞こえるかもしれませんが、そのような人間らしい創造性を喚起するためには、意欲を持ち続けることが何より大切です」

意欲の力というと根性論のようにも聞こえるが、ここでは少しニュアンスが違う。人間の脳には、意識に上らない水面下で情報を結びつけて処理する「潜在処理」という働きがある。いわばこれが、何かを見聞きしたときにパッと降りてくるひらめきや、本を開いたときに知りたい情報がパッと目に飛び込んでくる幸運といったものの源泉だ。「こんなことが気になる」「あれをどうにかしたい」などなど、目的を達成しようとする意欲をもつことで、この潜在処理を活性化させ、創発を起きやすくすることができると善本は言う。

自分の中の合理的ではない要素を資源化する

ここまでの話を、脳の働きの側面から整理してみよう。

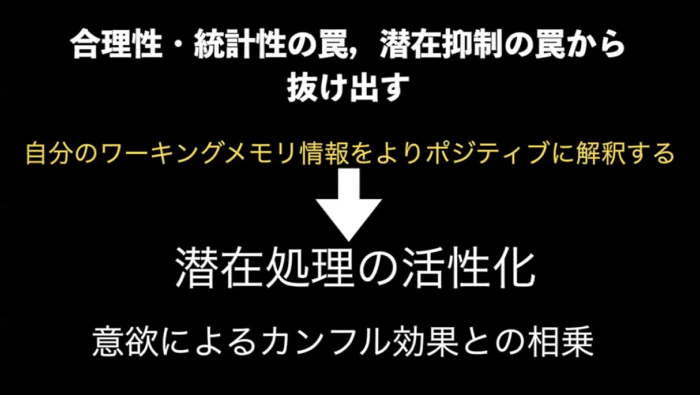

潜在処理がどちらかというと偶発的な働きだとすると、脳には合理的・効率的であろうとする働きも備わっている。たとえば、ありふれた公園の風景がある。ただなんとなく眺めているだけだと、とくに気づくことはないかもしれない。「あたりまえ」と判断した情報はあえて精査しないように、脳内でフィルターをかけてしまっているのだ。これを「潜在抑制」といい、このとき、潜在処理が小さな違和感や直感を訴えていたとしても、ノイズとして無視されてしまう。せっかくのひらめきを、私たちは知らず知らずのうちに「なかったこと」にしてしまっていたのだ。やはりここでも、合理性・効率性と偶然性・ひらめきの対立が起こっている。この「潜在抑制の罠」から抜け出すには、ノイズとして捨象された情報を拾い上げることが必要だ。

旅行に行く、友達とおしゃべりをする、おいしいものを食べる……私たちは、見聞きしたり考えたりした印象的なものごとを、脳のワーキングメモリに一時保存している。解決したい事柄や興味関心が色濃く心のうちに秘められていると、この雑多な情報のストックが眼の前にある現実と邂逅し、潜在処理で結びつきやすくなる。まさにこのときに、気づきやひらめきが生まれるわけだ。この一時保存された情報はそのままではいずれ消えていってしまうが、何か目的を達成しようとする強い意欲を持った人であれば、その目的に関係しそうな情報はワーキングメモリに長く残り続ける。何気ない経験や見聞で得た情報が、何かのきっかけで「意味あり情報」となって自分の中で定着してゆくのだ。

「経験・見聞を通じて得る情報を『非合理的』『無意味』と切って捨てることは簡単です。しかしながら、あらゆる情報が『自分にとっては意味のあることだ』とポジティブな姿勢で捉えることが大事です。そうすることで、未論理的な要素を『資源化』するための準備ができるのです」

一見すると意味がなさそうな情報に,可能性を見出そうとする。そうすれば、合理的ではないと切り捨てていたアイデアにも新たな合理性への筋道(事後的な合理性)が見つかるかもしれない。何が合理的であるかという線引き自体を、意欲によって動かすことができるのだ。善本はこれを「合理的選択の『のりしろ』を拡張する」と表現する。この考え方をビジネスに当てはめると、すでに存在する市場の論理に従うのではなく、顕在化していない論理を開拓する「ニーズ創造」にもつながる。合理性に従って予測を立てることと、結果に対してあとから合理性を見出すことは、どちらもビジネスに不可欠な要素といえる。

まとめると、ちょっとした思いつきや思考の断片といった未論理的要素は、目的や意欲によって意味を見出してやることで「知識」という資源に変えることができる。自分や他者が持ちうる数多の未論理的要素を「可能性の束」ととらえ、そこから新しい知識やアイデアが生まれれば、最終的に未論理的要素にも論理性を与えることができる。さらに、こうしたプロセスには、他者との関わりも重要な意味をもつという。他者に自分の中の可能性を見出す手助けをしてもらったり、逆に、他者のもつ可能性をフォローする側に回ること(フォロワーシップ)も重要なのだそうだ。

論理/未論理、合理/非合理の境界は意欲で変えられる。続いて後半は、いよいよ実践編だ。

小さな装置で大きな力を制御する優れもの、「油圧」に情熱を燃やす!

「『コスモを燃やせ!』これが今日の合言葉です。統計的なデータからはこぼれ落ちてしまうような可能性を、皆さんの中の情熱を燃やすことで見出してほしいと思います」アイシン本社で行われたワークショップは、アニメ「聖闘士星矢」でお馴染みの名台詞で幕を開けた。しかし、ただ闇雲にコスモを燃やすわけではない。今回のテーマは「油圧」だ。

アイシンと立命館の共同プロジェクト内で、善本は「油圧で人間の可能性を引き出す」というテーマの共同研究に参画している。今回はそれにちなんで、グループに分かれて油圧技術を用いた新しいモノを考えるというわけだ。

油圧とはどんな技術なのだろうか。グループワークに入る前に、共同研究のプロジェクトメンバーであるアイシン先進開発部の石川智己さんが解説してくれた。

油圧とは、閉じ込めた油に圧力をかけることでものの動きやエネルギーを連続的に制御する仕組み。自動車部品の中でも油圧が最も重要な役割を担っているのが、トランスミッション、つまりエンジンの動力を適切なトルクや回転数に変換してタイヤに伝える機構だ。トランスミッションのおかげで運転状況に応じて自動的に変速がかかり、どんなときもスムーズに走行できる。こうした乗り物はもちろん、各種の産業機械から日常的に利用する工具、ドアがゆっくり閉まるように制御するドアクローザーまで、油圧はあらゆる場面で利用されている。小さな装置で大きな力を制御でき、複雑な経路でも力を伝達できる優れものだ。

前身の水圧ポンプの時代から数えると数百年の歴史をもつ油圧だが、近年、産業機械や自動車部品では電気制御への置き換えが進みつつあるらしい。とはいえ、動力いらずで小回りの効く油圧だからこそ必要とされる場面もまだまだ多い。たとえば、人力で動かすトレーニングマシンや災害時に活躍する油圧ジャッキ、スムーズに高さを調節できるオフィスチェアなどだ。身近な日常の中にこそ、油圧の可能性をさらに引き出すヒントがありそうだ。

ここで、油圧を使った新しいものづくりの一例として、共同研究プロジェクトで開発されたというトライク(三輪車)を紹介してもらった。不思議な見た目だが、クランク部分に油圧式のポンプが付いていて、漕ぐとぐっと負荷がかかる。油圧を調整することで漕ぎ心地を調整することができるというもの。「当初のコンセプトでは漕ぐ力を油圧で補助することを考えていたが、作ってみると逆なものになった」と善本。実用に縛られていては生まれなかったであろう面白いプロダクトだ。実際に漕いでみると、たしかに負荷は感じるが、油圧ならではの力をかけたときの反応の滑らかさ、心地よさも感じられた。

油圧を使ったアイデア

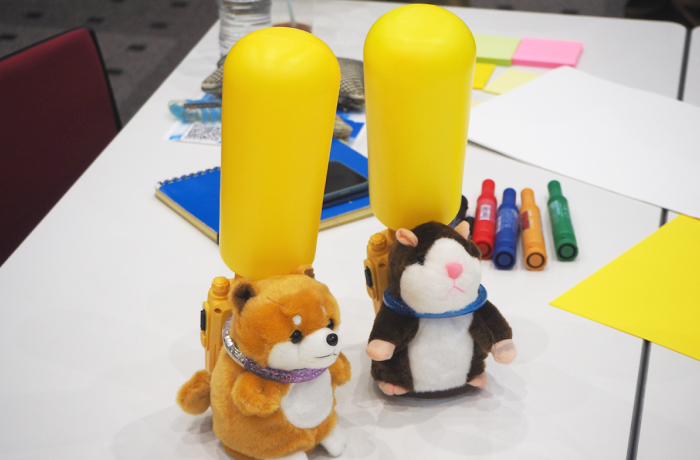

グループワークのために用意されたのは色とりどりのおもちゃ。実はどれも、どこかが壊れていたりする不良品だという。これらを自由に組み立てて、油圧を使った新しいモノを発想するのが今回の課題だ。題して、「情熱沸騰的日常油圧」。できた作品は、最後に漢字四文字の名前をつけて発表するということだ。

アイシンからの参加者に、この日立命館から来ていた善本ゼミの学生たちを加え、6人1グループで課題に取り組むことになった。ほとんどのメンバーは油圧に詳しいわけではないが、いろいろな色、形、質感のおもちゃを触っているうちに、アイデアがむくむくと湧いてくる。ゴムで伸びるヨーヨーで遊びながら、子どもの飛び出し防止用のハーネスなんかどうだろう……と話していると、むしろ子どもの有り余るエネルギーを有効利用できないか、という方向に話が転がってゆく。

油圧を使えば、圧力としてエネルギーを貯め、パイプを通して伝達することができる。これを公園の遊具に導入して、誰かの遊んだエネルギーで動く遊具があれば面白いかもしれない。公園の遊具といえば……「シーソーって、大人は楽しくないんですよね」とある参加者が言う。子どもと大人がシーソーに乗って遊ぶと、重さの釣り合いが取れないので大人の方がスクワットをするように動いてあげないといけない。それなら、油圧で二人の体重分のエネルギーを貯めて、大人の側を押し返してやるような機構にすれば、体重差があっても二人ともが楽しめるのでは? このアイデアにはグループ全員が納得。さっそくおもちゃを組み立てて形にしてみた。

油圧で力を貯めて大人もフワッと体が浮く感覚を楽しめるシーソー、名付けて「貯油浮具(ちょゆうぐ)」だ。

「大人はシーソーを楽しめない」という子育て中の小さな経験は、それだけだとアイデア未満の未論理的要素だ。けれど、その根底に「子どもと一緒に楽しい時間を過ごしたい」という意欲、情熱があったからこそ、「油圧」というテーマと結びついて具体的なアイデアが生まれたのではないだろうか。ポジティブで楽しいアイデアには、周囲の人を巻き込む力がある。

他のグループの作品も、「余剰なエネルギーを油圧で貯めて活用する」という発想をしたものが多かった。学生たちによる審査でこの日のトップ賞に選ばれたのは、有り余る子どものエネルギーを油圧で制御しつつストックし、筋力の弱い高齢者などの動作を補助するのに使うという大胆な作品。バックパック式の装置の名前は「童力油送」だ。こちらもおそらく子育てや介護の経験からの実感がこもったアイデアで、参加者たちに強い印象を残した。

遊び心たっぷりのワークショップを通して、自由な発想に身を委ねてものをつくる面白さを再発見することができた。私たちの日常の大半は、あえて言葉にすることもないような小さな経験や思考でできている。そうしたものを押し殺さずに解放してやることで、全く新しい発想が生まれるかもしれない。そこに人を巻き込むことでアイデアは大きく膨らみ、いつか誰かを笑顔にするかもしれない……そう考えると、日々目に映るものが輝いて見えてこないだろうか。

conclusion

ワークショップを終えて

参加者の声

田原工場

尾﨑友一さん

最近、新しい部署に異動してきたので、現場を支えられるような新しい発想を自分なりに見つけたいと思って参加しました。今回で2回目の参加になります。今の部署では、現場で使う刃物の寿命の延長や油の再利用など、コストの削減や工程の改善につながる課題を見つけて取り組んでいます。数字と向き合うことが多い仕事ですが、固定概念にとらわれていてはできることに限界があるので、人間らしいものの見方、発想の大切さに触れられたことが今回の収穫でした。他部署の方々とのグループワークは話を聞いているだけでも新鮮で、社内にもいろいろな発想を持つ人がいることがわかって良かったです。

生産企画部

喜友名朝海さん

業務では社内のDX推進に取り組んでおり、最新の情報を取り入れる場として一連のワークショップに参加しています。今回とくに印象に残ったのは、(注:松任谷由実の歌を引き合いに善本が言った)「目に映るものはすべてメッセージ」だという言葉です。これまでは、何か課題を見つけようと意識してわざわざ現場を訪れるということが多かったのですが、もっと日常的な感覚で、気の赴くままにものごとを観察してみてもいいのかもしれないと思いました。油圧についても知らないことばかりで、とても勉強になりました。これまでに学んだ内容やここでつながった人脈は業務の中でも活きているので、今後も楽しみにしています。

講師の声

立命館大学 経営学部 教授

善本哲夫

アイシンのみなさんがものづくりについて考える場合、どうしても意味のあることを言わなければという制約のもとで考える癖がついてしまっていると思います。今回はその制約から自由になっていただきたくて、好き勝手にものを言える環境をつくることにしました。自由になったときに自分の口からどんな言葉が出るか、どんなアイデアが生まれるかを知る、つまり自分が持っているものを棚卸しして、さまざまな方法論、思考法を使うときの軸にしてもらおうというのがねらいです。

とはいえ、やはりものづくりには専門知識も必要です。石川さんに油圧についてのレクチャーをお願いして、参加者の皆さんには論理と未論理、冷静と情熱を行き来して考えていただきました。ワークショップでは最初は皆さん戸惑っている様子でしたが、おもちゃを触っているうちにアイデアが浮かんできたようです。何かを触りながら考えることでアイデアが生まれやすくなるということも実感いただけたのではないでしょうか。

先進開発部

石川智己さん

油圧について詳しく知っている人はアイシンの社内でも多くありません。今回は油圧が意外と身近な場面で使われていて、簡単な原理で動いているということに気づいてもらえればと思いレクチャーさせていただきました。ワークショップでは、技術的に実現できそうな面白いアイデアがたくさん出ていましたね。ただ、実用性や社会課題解決を意識したものが多かったので、もっと無意味で何の役に立つかわからないようなものが出てきてもよかったかなと思いました。今回は専門の違うみなさんと一緒に考え、いつもとは違う発想に触れることができたので、この経験を持ち帰って引き続き油圧の可能性を探究していきたいです。