vol.21&22

知的共同作業のためのロジカルシンキング入門:経験と勘から、データと分析へ

知的共同作業によって新しい価値を生み出そうとするとき、客観的な情報に基づいて論理的に思考することが大切なのは言うまでもない。論理的な思考法は、データを役立てるためにも不可欠である。コンサルティング企業で発展してきたロジカルシンキング(論理思考)を知れば、ものごとを「分解/分類する」ことの奥深さが見えてくる。さっそく論理的な思考の訓練をしてみよう。

立命館大学と株式会社アイシンは、「人とモビリティの未来を拓く」というテーマを掲げて共同研究に取り組んでいる。その一環として、心理学から航空宇宙工学の専門家まで、多様なバックグラウンドを有する立命館大学デザイン科学研究所の研究者が、同社社員の皆さんにデザインサイエンスに関する考え方やノウハウを共有するのが「デザインサイエンスワークショップ」である。

今回は、立命館大学 客員教授・京都大学 名誉教授の末松千尋が登壇。ロジカルシンキングの基本を学ぶオンライン講義と、思考法を実践的に学ぶワークショップの2回にわけて実施した。

講師プロフィール

末松千尋立命館大学 客員教授、京都大学 名誉教授

東京工業大学工学部でロボット工学を学び、スタンフォード大学大学院でMOT(技術経営)を専攻し修了。シリコンバレーにてシステムエンジニアとして勤務後、マッキンゼー・アンド・カンパニーでコンサルティング業務を経験。その後、コンサルティング会社を設立し、ベンチャー企業やIT企業を中心に数多くの組織コンサルティングに携わる。2001年より京都大学に着任し、経営管理大学院・経済学研究科で教鞭をとり、2021年より京都大学名誉教授。会議研究においては、世界25カ国にわたり200社以上、500件を超える会議を観察・分析した実績をもつ。

創造的なコミュニケーションに不可欠なロジカルシンキング

書店に行くと、ビジネス書から自己啓発書まで「ロジカルシンキング(論理思考)」という言葉のついた書籍をよく見かける。「論理的に考える」という営み自体は古くから行われてきたわけだが、近年注目されているロジカルシンキングとはどういったものなのだろうか。前半では、ロジカルシンキングを習得する意義について末松がオンラインでレクチャーした。

「現在広く知られるようになった『ロジカルシンキング』は、元はといえば、マッキンゼーなど複雑な問題解決を生業とする経営コンサル企業で発展した思考技術です。その後、一部大手企業が入社試験にロジカルシンキングを採用したことで、多くの大学生の間で広まりました。それから自己啓発ブームにも乗って一般企業の教育研修などにも浸透し、さらには論理思考万能論のようなものにまでつながっています」

世の中で語られるロジカルシンキングは千差万別、玉石混交だが、きちんと基礎を身につければかならず役に立つ、極めて一般的かつ汎用的な問題解決スキルである、と末松は断言する。末松自身がシリコンバレーでコンサル会社を立ち上げ、さまざまな企業でロジカルシンキングを実践してきた経験から、「シリコンバレーの企業は技術力が優れていると思われがちですが、むしろ組織能力が強い。それはロジカルシンキングがきちんとできているからです」とも語った。

それでは、ロジカルシンキングにおける「論理性」とは? 末松によると、論理性は2つの要素によって設定される。「コンテキスト」、つまり話者の立ち位置や背景の設定と、「コンテンツ」、内容における等価関係(A is a Bの関係)の設定である。一般には後者が着目されがちだが、重要なのは前者のコンテキストの方だ。

たとえば、赤いバラを見て「このバラは黒い」と言った場合、等価関係だけを見れば「赤いバラ=黒い」というわけのわからないものになってしまう。しかしたとえば、〈赤いバラを買いに花屋に行ったら、10本ある赤いバラのうち1本だけが比較的黒ずんだ色をしていた〉という背景情報があれば、その等価関係は成立することになる。

このように、ある命題が論理的といえるかどうかはコンテキストに大きく依存する。これが客観的(=科学的)であるということである。ここで仮に「自分にはこのバラは黒い」という主観のみを訴えても第三者には理解も検証も困難で、雑談を超えた、少なくともビジネスの場面での意思決定には不適切である。コンテンツは、コンテキストがあってはじめて客観的に理解や検証が可能になるのだ。

ビジネスにおけるコンテキスト形成にもさまざまなやり方がある。社内でじわじわと空気を醸成するような方法もあるが、これには時間がかかるし、社会的コンテキストが異なる多様な構成員を巻き込むことが難しい。なにか新しいものを生み出すような知的な共同作業に取り組むためにも、誤解なくものごとを伝え、相互に理解を深められるようなコミュニケーションが不可欠となる。

そんなロジカルシンキングの具体的な方法は、以下の二つにつきる。

- とにかく分解すること。

- きちんと分解すること。

問題を細かく分解していくことで、シンプルな問いに落とし込む。さらに、「軸」の考え方を使って、きちんと分解することで、取りこぼしや誤解をなくしつつ全体像を整理して可視化する。「軸」は、その組み合わせにより様々な「フレームワーク」として展開されることが多いが、これは後半のWSで詳しく扱う。ここでは、「きちんと場合分けして考える」という大原則を覚えておきたい。

ロジカルシンキングからビジネスへの展開

ものごとを分解・整理するロジカルシンキングの汎用性は、製品開発、マーケティング、組織体制までさまざまな局面で応用が可能なのだそうだ。

「情報のオーガナイズ」は基本的な応用のひとつ。コンテキストとコンテンツを、ツリー構造を使って分解・明示化することで、自分の立ち位置と直面する課題を一度に図示することができる。チームで課題を共有する際ばかりでなく、個人で整理する際にも有効だ。

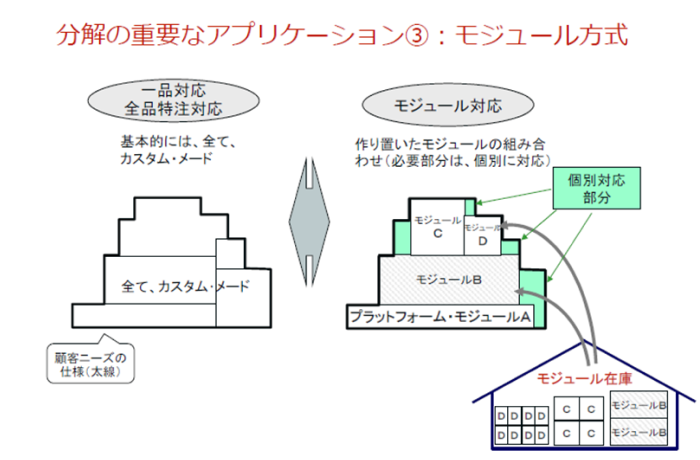

分解・整理するスキルは、「モジュール構造」の設計に不可欠だ。すなわち、仕様の異なる製品のうち、共通して使われる頻度の高い部分をモジュールとして用意しておき、適宜組み合わせることで設計や製造を効率化するやり方だ。自動車はまさにモジュール方式で成り立っているが、実は製品そのものだけでなく、組織体もさまざまな役割をもつ部署・人員といったモジュールの組み合わせとして見ることができるという。さらに重要なのは、モジュール構造を規定するインターフェースが、そのままビジネスの基盤となるということ。変化の激しい時代において、優れたインターフェース設計者(アーキテクト)を抱えているかどうかは、シリコンバレー企業にとって生命線になるそうだ。

ロジカルシンキングは「マーケット・セグメンテーション」の分解軸にも応用できる。マーケットを構成する要素(市場セグメント)は、人口動態、多様なライフスタイル、KBF(購買決定要因)など無数に存在するが、ロジカルシンキングによってこれらを徹底的に適用・検証することが必要だ。だれに向けて開発・訴求するかを絞りきれなければ、いくら高性能な製品をつくっても狙いがブレてしまうことになる。実はこれこそが日本企業(消費財)の弱みだと末松は指摘する。自社(あるいは自分個人)においても同様で、強みや理念、競合などの要素を分解・整理することで、打つべき手が明確になってくるのだ。

ビジネスにおけるロジカルシンキングの重要性がわかってきたところで、知的共同作業の問題に立ち戻ってみよう。ロジカルシンキングは、「聞く」「考える」「伝える」の各ステップにおいて、他人と自分の考えを整理し、互いに理解を深めることに役立つ。客観的な視点に立つことで互いの意見を融合させることができ、より高度な問題解決につなげることができるはずだ。

ダブルバインドをどう解決する?

後半はロジカルシンキングを身につけるための実践的なワークショップだ。アイシン本社に集まった参加者の手元に、課題文が書かれたワークシートが配られる。開口一番、「前置きはなしで、グループワークに取り掛かかってください。さっそくいってみましょう!」と末松。

グループで取り組む課題の内容は以下のようなものだ。

立命館大学の博士課程を修了して四菱製薬会社に入社した吉村氏。6年間の勤務を経て、シリコンバレーのセント・ポール製薬に出向して2年が経つ。出向時に出身部署である研究本部の本部長から非公式に受けた指示は、将来の自社改革のため、シリコンバレーにおける新薬許可申請の制度や規則を調査すること。しかし、赴任先で与えられた仕事は、日本と現地の製造・技術部の橋渡し的な、雑多でこまごまとしたものだった。多忙な中で吉村氏の仕事に対する熱意と志は消え失せてゆく。セント・ポールの仕事にかかりきりで研究本部の指示に応えられていないことも彼を追い詰め、やがて現実逃避的な夢想にとりつかれる病的な心理状態に陥ってしまった。

吉村氏の置かれたダブルバインド状態は、どのように解決すればよいか?

(課題文を要約。氏名・団体名は架空のもの)

この問題について、まずはグループの全員が合意できる解決策を探る。それぞれの意見を出し合い、「出向契約の内容を確認するとともに、両者の上司に指示内容のズレを報告して判断を仰ぐ」という案で合意することができた。

ここからがロジカルシンキングらしくなってゆく。解決策のオプションをすべて洗い出し、さらにそれを類型化するという作業だ。「すべて」ということだが、ひとまず吉村氏が個人で取りうる行動だけで考えてみても意外と多岐にわたる。上述の合意した案のほかに、現在の業務を洗い出す、現在の業務を効率化して時間を捻出する、自身のメンタルを守るために仕事を休む、あるいは辞める……。どう収拾をつければよいのか途方に暮れていると、末松からヒントが示された。

「今回の場合、解決策の性質を主体と客体の軸で分けてみましょう。一方の軸は、吉村氏が主体となる場合と、会社が主体となる場合。もう一方の軸は、吉村氏が客体となる場合と、会社が客体となる場合。この組み合わせで4つに分けられます」

組織の問題として考えるのであれば、会社(あるいは上司)が吉村氏をどうマネジメントするか(上司→吉村氏)、あるいは全社的にどんなルールを敷くか(会社→会社)という解決策になる。けれど、ダブルバインドは日常的にあらゆる状況で発生しうるので、吉村氏が自分自身の行動で解決を図る方向(吉村氏→吉村氏)も重要になる。まずはこれらのどこかに焦点を定めないことには、解決策を議論することも難しいというわけだ。ちなみに4つのどこに問題意識がいくかは、参加者の属性(つまりコンテキスト)により大きく異なってくるそうだ。

このように、次元の異なる解決策が同時に俎上に乗っていると、いくら話し合っても収拾がつかないということが実社会ではしばしばある。だから、軸を使ってコンテキストから整理することが重要なのだ。

「きちんと分解する」思考を身につけるための練習問題

というわけで、いよいよロジカルシンキングの思考法の実践に入ってゆくことに。キーワードは「分解」だ。

「レクチャーでは、『分解する』ことが大事だと話しました。その分解方法は基本的には3種類しかありません。軸(1軸)と、フレームワーク(2軸)、ツリー構造(複数軸)です。そして、『きちんと』行うには、MECEという考え方が不可欠です」

MECEとは、相互背反(Mutual Exclusive)・全体網羅(Collectively Exhaustive)をあらわす言葉。対象を分類するときに、「全体のうち、AかA以外か」「A以外のうち、BかB以外か」……というふうに、全体を網羅しつつ、重複を排除するように分けてゆく。こうすることである事象が他の事象とどういう関係にあるかを一意に決定することができ、分類で混乱することを避けられるわけだ。実際に現実の状況に当てはめてみれば、解釈の違いがいかにずさんに放置されているかがわかるはずだ。

分類の軸を設定する際、それがMECE構造になっているかを意識するだけで、分解が精確に行われ、いろいろなことが見えてくるという。さて、そこで次の問題だ。

「顧客満足の3要素である品質・価格・納期(QCD)を、MECEで軸を設定して2つに分けてみてください。ヒントは、幼稚園児でもわかる言葉が軸になります」

いかがだろうか。主観と客観では言葉が難しすぎるし、増えて嬉しいものと嫌なもの? 「品質」と「価格・納期」で分けられそうではあるが、しっくりくる言葉が出てこず頭を捻っているうちにタイムアップとなってしまった。正解は……?

「顧客満足というのは、『入る』と『出る』、つまり『とにかくたくさん効用(品質)がほしくて、出ていく資源(価格・納期)はとにかく減らしたい』という欲求に集約できます。効用は品質だけではないので、図で例示するようにもっと細かく設定していく必要があります。右側、『出る』のほうをMECEでさらに分解すると、QCDの概念ではごっそり抜け落ちているものがあることがわかります。それは間接的コストです」

抜け落ちていた間接的コストとは、たとえばほしいモノを探して、類似商品と比較して、買いに行って……といった膨大な手間の部分だ。Amazon、メルカリ、Uberといった近年急成長を遂げた企業・サービスがまさにこの領域に注力したビジネスモデルで成功を収めていることからも、少なくとも現在のビジネス環境においては、よく知られた顧客満足の3要素は実は不十分な枠組みであることがわかる。MECEをうまく使えば、既存のフレームワークを客観的に理解した上で、それが妥当であるかを検証することができるのだ。

もちろん、ただ分ければいいというわけではない。分けることで何らかの新しいインプリケーション(示唆)が抽出できることが重要だ。MECEを使いこなせるようになるには、軸を設定して分けるというプロセスを、次々と高速で回転させ、閃きが輝くまで試行錯誤を繰り返す必要があると末松は言う。思考の処理能力を上げるには訓練が必要だ。

というわけでさっそく次の問題だ。続いては、ビジネス戦略において重要とされる「戦略の3C」、すなわち自社(Company)、顧客(Customer)、競合(Competitor)を分解する。グループで話し合ってみると、「自分/他者」「敵/味方」といった軸が出てきた。「他者」をさらに自社との取引のあるなしに分け、取引のある方を買い手と仕入先に分けることもできそうだ。ここまでは先ほどよりもすっきりとたどり着くことができたような気がするが、さて……。

末松が示した解答例は、まず「売り手」と「買い手(顧客)」に分け、売り手をさらに自社と敵(競合)とに分けるというもの。ここで重要なインプリケーションに気づくことができるだろうか。

ビジネス戦略は、それこそ内部においても外部においても無数の要素を考えなければならないはずだ。しかし「このフレームワークは“戦略の3C”といって『戦略のすべてを網羅する』とうたいながら、実は市場におけるプレーヤーというごく限られた話しかしていない」と末松は喝破する。既存のフレームワークをただ使うだけではなく、その妥当性を検証してみることも大切なのだ。

分解と検証を繰り返して、思考しながら前進し続ける

最後はワークショップ冒頭の吉村氏の例に戻って、ツリー構造を使って吉村氏が個人の問題としてとりうる解決手段を整理するという課題に取り組んだ。

ツリー構造では、3つ以上の軸で要素を分解してゆく。複雑な問題でもコンテキストとコンテンツを明示しながら整理できる利点があるが、実際に使いこなすのは難しい。世の中に出回っているツリー構造のなかには、MECE構造になっておらず、かえって議論を混乱させてしまうようなものも多いという。今回の参加者たちは、徐々にMECEに慣れてきた頭で、「会社に残るか、辞めるか」「残るなら、自身の心理的な問題の解決を優先するか、業務を優先するか」…と軸を洗い出していった。吉村氏が取りうるいくつかの対処法は俎上に上がっているものの、どんな軸を設定してどこに置けばいいのか、グループ内で意見を交わしながら進めるのは想像以上に骨が折れた。

さて、解答例と解説だ。参加者がとくに頭を悩ませた軸を置く順番は、たとえば、はじめにインパクトの大きな選択肢を置いて、徐々に細分化してゆく方法がある。末松は最初に「生きるか、〇ぬか」、次に「志をもって続けるか、やめるか」という大きな軸を置き、続ける場合に「対症療法か根本対応か」、最終的には吉村氏が課せられた2つの業務の間での時間配分の問題に落とし込んだ。「くよくよ悩んでいる事自体がメンタルに悪い影響を与えてしまうので、まずは方針を決めてしまって、うまくいかなければ修正する。心理学的には、これがダブルバインドの解決の仕方とされています」。

ロジカルシンキングは、ただひとつの正解を突き詰めるのではなく、無数に存在する軸から一つを選んで適用(仮説)しては検証し、最善なものを抽出する作業の繰り返しだ。手探りであっても、とにかく前に進みながら思考し続けること。これで終わりというものはない。2時間以上にわたるワークの結びに、末松はもう一度ロジカルシンキングの重要性を強調した。

「今、世の中はものすごく混乱しています。発信者は、権力(地位)や権威、感情操作、表面的なレトリック、空気形成などによって納得させることだけを考えている。そして受信者は、それで納得したつもりになっている、ふりをしている。これでは思考停止させられるし、逆に思考が始まったら大混乱に陥ります。よいとされている多数決は既得権益の温床ですから、そこから新しい変化を起こすのは難しい。新しいものを生み出すには、真のコミュニケーションによる真の理解と納得が必要ですが、これまでのやり方でイノベーションを起こすことは難しいでしょう。

今回はここまでですが、今後も機会があれば、ぜひ追究していただければと思います」。

conclusion

ワークショップを終えて

参加者の声

新事業創出部

眞栄田陽子さん

事務系の仕事が長かったので、現在の部署で資料作成やプレゼンを行うようになって、もう少しポイントの整理をうまくできるようになりたいと思っていました。これまで社内研修ではロジカルシンキングに触れていたものの、なかなか身につかず、今回はワークショップ形式ということで期待して参加しました。ワークで立ち止まってしまったとき、末松先生が「決めた軸で、どんどん高速回転でやってみなよ」とアドバイスをくださったのが印象的でした。高速回転はまだ難しいですが、正解かどうかで悶々と悩み続けるよりも、まず検証してみるのが大事なんだということを持ち帰りたいと思います。

素形材生技部

柘本雅一さん

自分は思考を発散させるのは得意なのですが、収束させるのが苦手で、仕事の上でも伝えたいことが伝わりづらいという悩みがありました。今回のワークを通して、ロジカルシンキングを身につけるには思考の使い方の訓練が必要だということを身にしみて感じました。ワークの中では、混乱した状況でいかに合意形成を進めるかという課題も印象に残っています。新しいことを始めるときには、うまく物事を進められず歯がゆい思いをすることが多々ありますが、そのような場面で合意形成を進める手段としてロジカルシンキングが必要だという話は、大いに腑に落ちました。「軸」を置くことで、平易な言葉を用いて理解を深め、周囲と共有することができる。この学びを職場でもプライベートでも活かしていきたいです。

講師の声

立命館大学 客員教授、京都大学 名誉教授

末松千尋

今回は、軸とMECEにより「分解する、きちんと分解する」ということをお伝えしました。これを身につけることにより、議論する力、思考する力を格段に高めることができます。日本人の場合、教わった解を素直に受け入れるやり方に慣れすぎているため、この方法を取り入れるのは、最初はとてもコストがかかります。しかしまさに将棋の棋士のように、慣れればいくらでも処理速度をあげることができます。大切なのは試行錯誤の速度なので、ひたすら継続することです。ダイエットのように一人で継続するのは難しいので、互いを支えあう環境も大切でしょう。

アイシンの皆さんとは今回はじめてご一緒しましたが、他人に対する優しさ、利他精神、ポジティブさといった日本人の良い部分を極めて高いレベルで持っておられることに感銘を受けました。そうした風土が企業の競争力に貢献していると思いますし、良い面と背反する面を克服し強化することができれば、更に大きな展開が期待できると思いました。