![]()

映像だけで伝えたい。「ながされた思い出」

奥村俊樹さん(産業社会学部4回生)

第32回「地方の時代」映像祭にて「市民・自治体・学生部門」優秀賞受賞

2012年11月17日(土)から22日(木)に開催された第32回「地方の時代」映像祭にて「市民・自治体・学生」部門で優秀賞を受賞することができました。

「地方の時代」映像祭は、戦後より日本の政治・経済・文化が中央集権的であることから、メディアの多くが都市から情報を発信していることに対し、地方に目を向けて、もっと地方から発信していくべきだという思想から生まれた映像祭です。今回の受賞作品は、東日本大震災発生直後に撮影したドキュメンタリーの映像です。

2011年3月11日(金)午後2時46分。甚大な被害と多くの人の命を奪った東日本大震災。当時、その恐ろしい光景をテレビで見ていた私は、「自分の目で被災地の様子を確かめたい」と思い、被災地に開設された複数の臨時災害復興FM局へ「学生記者ボランティアとして受け入れてほしい」という手紙を送りました。その中で私を採用してくれたのが、福島県相馬市市役所のFM局です。震災発生から2カ月後、私は相馬市を訪れ、現地に10日間滞在しました。

どこを見ても、悲惨な光景ばかりでしたが、「写真洗浄」の現場は、他とは違う特別な空気を感じました。廃校になった校舎の中で、ボランティアの人々が黙々と泥だらけになった写真を洗っていました。思い出が詰まった教室と思い出を記録した写真。全く知らない人たちの写真なのに、そこに映るお父さん、お母さん、子どもたち、家族の姿が浮かんで見えてきたのです。私は、“思い出”の大切さに気付かされました。そして、この洗浄の様子を映像におさめておきたいと思いました。それが今回の作品「ながされた思い出」です。

私は自宅から持ってきた家庭用のビデオカメラで撮影を始めることにしました。それまで、1度も撮影や取材の経験がなかったので、何を話しかければよいのかも、わかりませんでした。人の顔にカメラを向けることもできず、ほとんどのシーンが洗浄をする手もとのものばかりになってしまいました。しかし、その細かな手の動きから、ボランティアの方の感情も捉えることができたのです。

撮影を進めるうちに、自分が撮影することは、かえって被災者のみなさんを傷つけてしまうのではないかと考えるようになりました。「自分にはできない・・・」何度も諦めようと思いました。けれども、毎日現場へ足を運ぶうちに、みなさんが声をかけてくださったり、おにぎりやお菓子をわけてくださったり、みなさんとのつながりが撮影する原動力へと変わっていきました。ボランティアの私が、逆にみなさんに世話をしてもらったように感じています。

2012年7月、私が所属するゼミの津田正夫先生の提案で、被災地で撮影した映像を「地方の時代」映像祭に出品することになりました。ゼミでは、主にドキュメンタリー映像の研究をしています。

今回の作品では、ナレーションや音楽、テロップなど、あえて手を加えずに、映像だけで、見る人に訴えかけたいと考えました。映像祭では、「見る人の想像を刺激するような映像だった」と評価していただいたことに驚きました。本当に嬉しかったです。

被災地での撮影や映像祭の経験を通じて、言葉にしなければ伝わらないなと思っていたことも、異なる表現で伝えることもできるということに気付きました。また、私の中にあった映像制作に対する意欲が大きくなりました。

卒業後は映像制作の仕事に就きます。人々の心に響くような新しい作品をつくり、今までのドキュメンタリーの概念を覆し、映像の可能性を追求していきたいです。

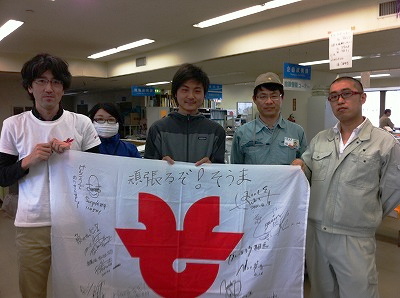

産業社会学部 津田正夫先生(写真:右)による報告書はこちら

優秀賞授賞作品「ながされた思い出」はこちらからご覧いただけます。

「地方の時代」映像祭は、戦後より日本の政治・経済・文化が中央集権的であることから、メディアの多くが都市から情報を発信していることに対し、地方に目を向けて、もっと地方から発信していくべきだという思想から生まれた映像祭です。今回の受賞作品は、東日本大震災発生直後に撮影したドキュメンタリーの映像です。

2011年3月11日(金)午後2時46分。甚大な被害と多くの人の命を奪った東日本大震災。当時、その恐ろしい光景をテレビで見ていた私は、「自分の目で被災地の様子を確かめたい」と思い、被災地に開設された複数の臨時災害復興FM局へ「学生記者ボランティアとして受け入れてほしい」という手紙を送りました。その中で私を採用してくれたのが、福島県相馬市市役所のFM局です。震災発生から2カ月後、私は相馬市を訪れ、現地に10日間滞在しました。

どこを見ても、悲惨な光景ばかりでしたが、「写真洗浄」の現場は、他とは違う特別な空気を感じました。廃校になった校舎の中で、ボランティアの人々が黙々と泥だらけになった写真を洗っていました。思い出が詰まった教室と思い出を記録した写真。全く知らない人たちの写真なのに、そこに映るお父さん、お母さん、子どもたち、家族の姿が浮かんで見えてきたのです。私は、“思い出”の大切さに気付かされました。そして、この洗浄の様子を映像におさめておきたいと思いました。それが今回の作品「ながされた思い出」です。

私は自宅から持ってきた家庭用のビデオカメラで撮影を始めることにしました。それまで、1度も撮影や取材の経験がなかったので、何を話しかければよいのかも、わかりませんでした。人の顔にカメラを向けることもできず、ほとんどのシーンが洗浄をする手もとのものばかりになってしまいました。しかし、その細かな手の動きから、ボランティアの方の感情も捉えることができたのです。

撮影を進めるうちに、自分が撮影することは、かえって被災者のみなさんを傷つけてしまうのではないかと考えるようになりました。「自分にはできない・・・」何度も諦めようと思いました。けれども、毎日現場へ足を運ぶうちに、みなさんが声をかけてくださったり、おにぎりやお菓子をわけてくださったり、みなさんとのつながりが撮影する原動力へと変わっていきました。ボランティアの私が、逆にみなさんに世話をしてもらったように感じています。

2012年7月、私が所属するゼミの津田正夫先生の提案で、被災地で撮影した映像を「地方の時代」映像祭に出品することになりました。ゼミでは、主にドキュメンタリー映像の研究をしています。

今回の作品では、ナレーションや音楽、テロップなど、あえて手を加えずに、映像だけで、見る人に訴えかけたいと考えました。映像祭では、「見る人の想像を刺激するような映像だった」と評価していただいたことに驚きました。本当に嬉しかったです。

被災地での撮影や映像祭の経験を通じて、言葉にしなければ伝わらないなと思っていたことも、異なる表現で伝えることもできるということに気付きました。また、私の中にあった映像制作に対する意欲が大きくなりました。

卒業後は映像制作の仕事に就きます。人々の心に響くような新しい作品をつくり、今までのドキュメンタリーの概念を覆し、映像の可能性を追求していきたいです。

産業社会学部 津田正夫先生(写真:右)による報告書はこちら

優秀賞授賞作品「ながされた思い出」はこちらからご覧いただけます。

- 取材・文

- 簗瀬 百合香(産業社会学部1回生)