![]()

世界初!「おむつ発電」を開発!

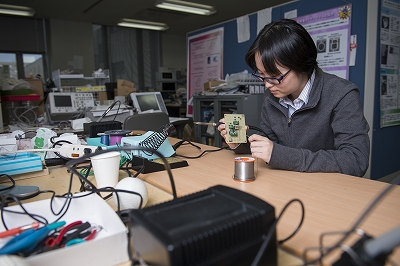

田中亜実さん(理工学研究科博士後期課程3回生)

尿から電気を発生させ、無線でランプを点灯させる「尿発電センサー」を開発。

理工学部・道関隆国研究室に所属。

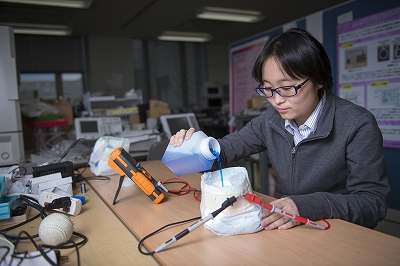

私たちが開発した「尿発電センサー」は、人間の尿による発電で得た電力から、無線通信装置を動かして、尿漏れの検出を行います。この装置によって、おむつの状態を定期的に確認する作業が省けて、介護者と介護される人双方の負担軽減を目指しています。

道関研究室では、植物など身近なものを使った発電を研究しています。私がこの研究を始めたのは、「尿からでも発電できるんじゃない?」という道関先生の言葉がきっかけでした。実際に2種類の金属に尿をかけると発電したので、この原理を何かに使えないかと考え、おむつの中に入れるのが自然だと思いました。おしっこで発電するという論文は今までにもありましたが、その仕組みをおむつに入れ、電気をためて無線を飛ばすというのは世界初の試みです。おしっこで発電するという研究を始めてから、2、3年かけて周りの回路を作っていきました。

基本的な発電の仕組みは一般の乾電池と同じです。乾電池の中には電解液があるのですが、おむつ発電では尿が電解液の役割をしています。おむつ発電での発電量は、一般の乾電池の100分の1から1000分の1くらいと、とても少なく、無線の回路を動かすには電気量が足りないので、電気を蓄える回路にする工夫が必要でした。もともと発電量が少ない上、蓄えるための回路を動かすときにも電気を使うので、おしっこを検知してからセンサーのランプが点くまでに数秒かかってしまいます。これをこれから改良していきたいと思っています。

この「尿発電センサー」が介護施設、病院、赤ちゃんのおむつ替えで役に立てば良いと思っています。しかし、実用化にむけては、まだまだ課題がたくさんあります。

課題の1つが安全面です。おむつは肌に直接触れるので、加工することで肌が荒れる可能性もあります。発電させるための金属面は素肌に触れないようにしていますが、おむつが濡れた状態では蒸れてしまい、肌荒れの原因になるかもしれません。よく聞かれるのですが、発電量が少ないので感電の危険はありませんよ(笑)。次に商品化するためのコストですね。商品を作るのに高い費用がかかってしまうと使ってもらえません。また、介護施設や病院では、おむつ替えの時間が決まっているところもあったりするので、「おむつ発電センサー」の実用化には、現場の声も取り入れる必要がありますね。

徹夜で研究する時期もありましたが、この研究成果は博士過程前期1回生のときに「米国電気電子学(IEEE)が開催している、IEEE SENSORS 2009 CONFERENCE

という学会で発表することができました。この学会には世界中から論文が集まり、その中から5人の学生が学生論文賞のファイナリストに選ばれます。多くの論文の中から評価して頂いて、ファイナリストのうちの1人に選ばれて、とても嬉しかったです。

また、先日おむつ発電の紹介で、NHKの『あほやねん!すきやねん!』という番組に出演しました。VTRの撮影は少し緊張しましたが、本番のスタジオでは、番組関係者の方々が盛り上げて下さって、楽しかったです。あまり知らせていなかったのに、「テレビ見たよ!」と、周りの反応は大きかったです。

この研究を通して、身近なもの、特に普段捨てているものから発電できたことが新しい発見でした。まだおむつ発電は未完成なので、実用化に向けてこれからも研究を続けていきますし、将来は世の中で役に立つもの、面白いものを作れる「スーパーエンジニア」になりたいです。

私自身は昔からものづくりが大好きで、暇があったら工作をしているような子どもでした。最近では理系離れが進んでいると言われ、ものづくりに携わる機会が減っているようにも感じています。男女関係なく、多くの人がものづくりに興味を持ってくれたら嬉しいですし、少しでも興味があればぜひ実際にやってみてほしいです。そこから新たな発見ができて、もっと楽しくなるのではないかなと思います。個人的には、体を動かすことも好きなので、趣味の卓球も90歳くらいまでバリバリやりたいと思っています。

道関研究室では、植物など身近なものを使った発電を研究しています。私がこの研究を始めたのは、「尿からでも発電できるんじゃない?」という道関先生の言葉がきっかけでした。実際に2種類の金属に尿をかけると発電したので、この原理を何かに使えないかと考え、おむつの中に入れるのが自然だと思いました。おしっこで発電するという論文は今までにもありましたが、その仕組みをおむつに入れ、電気をためて無線を飛ばすというのは世界初の試みです。おしっこで発電するという研究を始めてから、2、3年かけて周りの回路を作っていきました。

基本的な発電の仕組みは一般の乾電池と同じです。乾電池の中には電解液があるのですが、おむつ発電では尿が電解液の役割をしています。おむつ発電での発電量は、一般の乾電池の100分の1から1000分の1くらいと、とても少なく、無線の回路を動かすには電気量が足りないので、電気を蓄える回路にする工夫が必要でした。もともと発電量が少ない上、蓄えるための回路を動かすときにも電気を使うので、おしっこを検知してからセンサーのランプが点くまでに数秒かかってしまいます。これをこれから改良していきたいと思っています。

この「尿発電センサー」が介護施設、病院、赤ちゃんのおむつ替えで役に立てば良いと思っています。しかし、実用化にむけては、まだまだ課題がたくさんあります。

課題の1つが安全面です。おむつは肌に直接触れるので、加工することで肌が荒れる可能性もあります。発電させるための金属面は素肌に触れないようにしていますが、おむつが濡れた状態では蒸れてしまい、肌荒れの原因になるかもしれません。よく聞かれるのですが、発電量が少ないので感電の危険はありませんよ(笑)。次に商品化するためのコストですね。商品を作るのに高い費用がかかってしまうと使ってもらえません。また、介護施設や病院では、おむつ替えの時間が決まっているところもあったりするので、「おむつ発電センサー」の実用化には、現場の声も取り入れる必要がありますね。

徹夜で研究する時期もありましたが、この研究成果は博士過程前期1回生のときに「米国電気電子学(IEEE)が開催している、IEEE SENSORS 2009 CONFERENCE

という学会で発表することができました。この学会には世界中から論文が集まり、その中から5人の学生が学生論文賞のファイナリストに選ばれます。多くの論文の中から評価して頂いて、ファイナリストのうちの1人に選ばれて、とても嬉しかったです。

また、先日おむつ発電の紹介で、NHKの『あほやねん!すきやねん!』という番組に出演しました。VTRの撮影は少し緊張しましたが、本番のスタジオでは、番組関係者の方々が盛り上げて下さって、楽しかったです。あまり知らせていなかったのに、「テレビ見たよ!」と、周りの反応は大きかったです。

この研究を通して、身近なもの、特に普段捨てているものから発電できたことが新しい発見でした。まだおむつ発電は未完成なので、実用化に向けてこれからも研究を続けていきますし、将来は世の中で役に立つもの、面白いものを作れる「スーパーエンジニア」になりたいです。

私自身は昔からものづくりが大好きで、暇があったら工作をしているような子どもでした。最近では理系離れが進んでいると言われ、ものづくりに携わる機会が減っているようにも感じています。男女関係なく、多くの人がものづくりに興味を持ってくれたら嬉しいですし、少しでも興味があればぜひ実際にやってみてほしいです。そこから新たな発見ができて、もっと楽しくなるのではないかなと思います。個人的には、体を動かすことも好きなので、趣味の卓球も90歳くらいまでバリバリやりたいと思っています。

- 取材・文

- 梅田友裕(政策科学部3回生)