2019/09/09a いずみ♡

電子情報的 演習課題

三次元CAD超入門

三次元CADといえば機械や建築の定番のツールある。

現在の開発では役割分担と専門化が進み、

ギア・カムなどの機構は機械やロボの人に、

構造物の造形美は建築や美術の人に任せ、

電情の人は自分の専門分野である

「電」や「情」で活躍することになる。

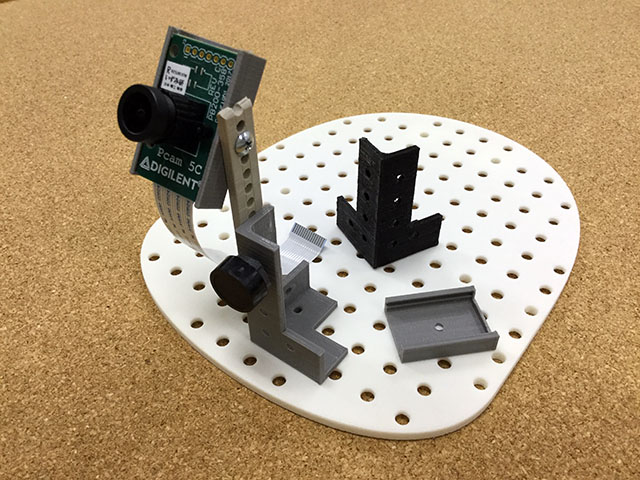

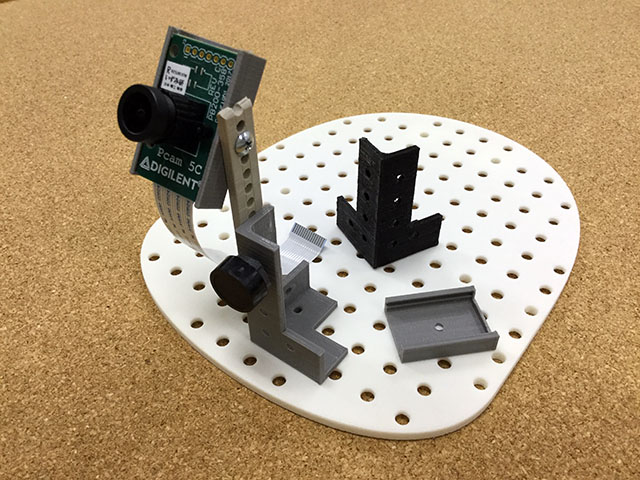

とはいえ、自分の手元ですぐに作りたいものもある。

例えば…

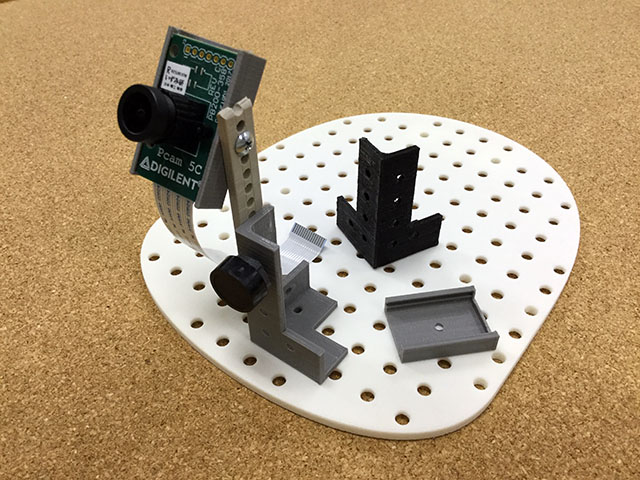

- この基板のケースが欲しい

- ネジ穴のない基板を固定したい

- 特殊形状コネクタのホルダが欲しい

- カメラをこの位置・角度で取り付けたい

- 雑々とした小物を整頓配置したい

|

|

など、ケース、ホルダ、ステーなどの小物作りである。

ここではまず必要最小限のスキルの習得を優先し、

より凝った形状の設計は追っての自学自習を勧める。

三次元物体の製作にあたっては、

まず、

三次元CADソフトを使って作りたいものの形状データを作成する。

ここでは Autodesk Inventor Professional を使用する。

設計した形状データを

3Dプリンタ制御ソフトに読み込み、

製造条件を設定して出力する。

ここでは MakerBot Print あるいは XYZ Print を使用する。

三次元CADによる設計手順

三次元CADソフトでは、以下の手順を繰り返して幾何学的形状を設計する。

- 面を選ぶ

- 2次元図形(Sketch)を描く

- それを立体化(Feature)する

すなわち

「 三次元形状設計 ≒ 押出・回転図形への分解 」

と言える。

三次元CADの練習(1)

三次元CADソフトで以下のような立体を設計せよ。

大きさや位置は問わないので、とにかく似たような立体をつくってみよう。

- XZ平面に四角形を描いて上方に押し出し

- できた四角柱の前面に円を描いて押し出して穴を掘る

- 四角柱の上面に三角形を描いて回転させて突起をつくる

|

|

キーワード:作業平面、スケッチ、押し出し、フィーチャー

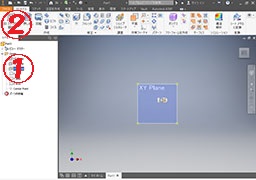

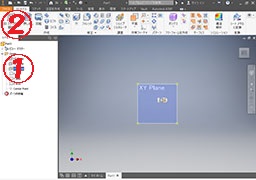

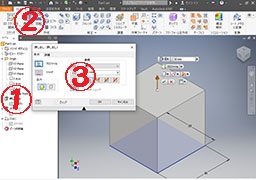

- Inventor Professional を起動する

- 新規の設計(ファイル)を作成する

- 左上の「スタートアップ」タブ→「新規」メニュー、

ポップアップの「Standard.ipt」→「作成」

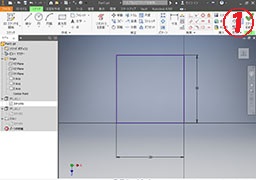

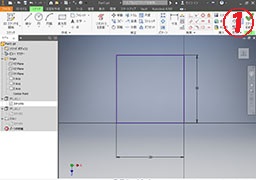

- 適当な平面(例 XY Plane)を選び、スケッチを開始する

- 左上の「3Dモデル」タブ→左側のモデルメニュー「XY Plane」を選択→左上「3Dスケッチを開始」

- 長方形を描く

- 左上の「スケッチ」タブ→「長方形」、メインウインドウで長方形を描く

- スケッチを終了する

- 右上の「スケッチを終了」

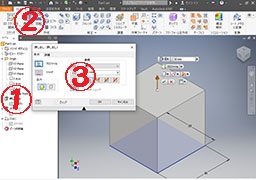

- スケッチを選んで3Dモデルを生成する(押し出し)

- 左上の「3Dモデル」タブ→「押し出し」、

ポップアップで「距離」を選択し、適当な長さ(例えば 30mm)を入力

→「OK」

- 同様に、直方体の前面を選びスケッチを開始、円を描いて、くりぬくように押し出す

- 同様に、直方体の上面を選びスケッチを開始、三角形を描いて、回転する

- 適当な名前をつけて設計結果を保存する

- 左上の「ファイル」タブ→「名前をつけて保存」→「名前をつけて保存」

三次元幾何学図形設計のポイント〜拘束

拘束とは、図形の位置や形状を確定するための条件である。

例えば…

- 点の一致

- 相手は点、端点、中点、直線、円

- 同一直線上

- 直線と直線

- 平行、直交、水平・垂直(対XYZ軸)

- 直線と直線、直線や2点

- 寸法(長さ・距離、角度)

- 線分、点と点、点と直線、直線と直線

- 同心円、接線

- 円と円、円と直線

…などがある。

ひとつひとつは単純な条件で、これらを組み合せて図形を確定していく。

例えば…

- 「点の一致」と「直交」で直角な頂点

- 円弧と直線を「接線」と「点の一致」で接続

- 中点と中点の「水平」でセンタリング

…など。

ある図形を指定するために、拘束の方法はひとつとは限らないことに注意すること。

(プログラミングの計算順と同様)

三次元CADの練習(2)

練習(1)で作成した図形に対して、以下の通り位置や寸法を指定してみよう。

- 四角形は一辺 30mm の正方形、高さは30mm

(つまり、立方体)

- 円の中心は前面の中心、半径10mm、穴の奥行きは20mm

- 回転体の軸は上面の中心で左右方向の辺と並行、軸の長さは12mm、軸の中心から垂直方向に12mmの二等辺三角形を回転、回転範囲は上面の範囲内

(つまり、180°)

キーワード:

拘束、自由度、

構築、

ジオメトリの投影、

プロファイル

三次元形状データの出力

設計した形状データを、3Dプリンタが読み込める形式に変換して出力する。

以下のような形式がよく用いられる。

- STL (Standard Triangulated Language)

- 三角形分割による表現形式、局面は苦手

- 参考資料:

Pentadron と STLファイル形式

- IGES (Initial Graphics Exchange Specification)

- 異なるCAD間でデータをやりとりするための中間ファイル形式

- DWG

- Autodesk 社のツールのデータ形式

ここでは、

メニューの

「ファイル」→「書き出し」→「CAD形式」から

IGES 形式 ( *.igs ) を選ぶ。

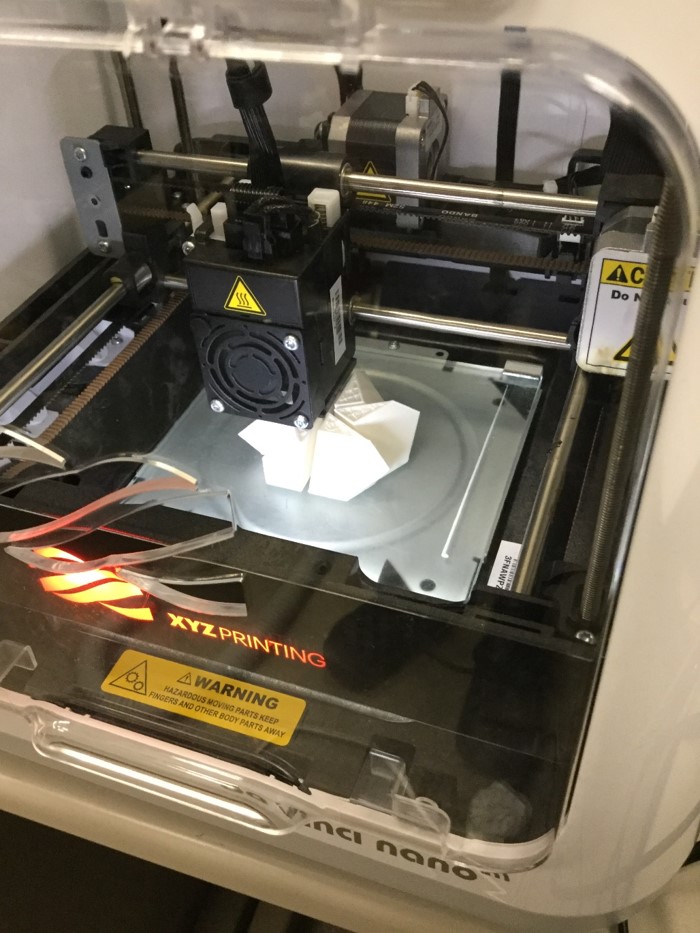

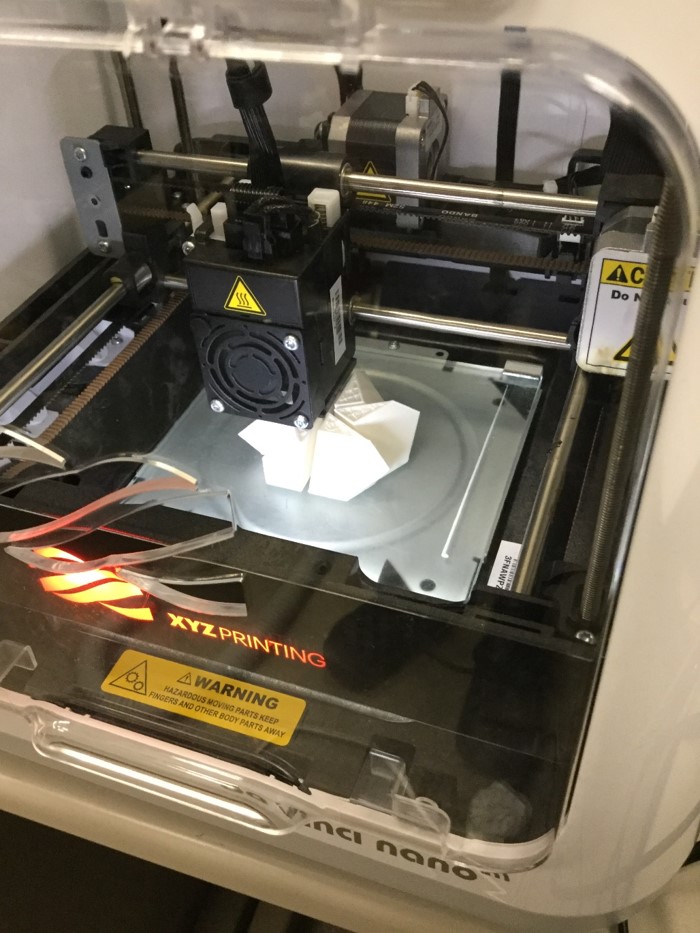

3Dプリンタによる出力

今回は、熱で溶かした樹脂をノズルから出して積層していくタイプのものを使用する。

出力コストは比較的安価(数十円〜数百円)で、

精度はそこそこ (1mm弱)、

強度はまあまあ、

熱には弱く、

表面はざらざら、

淡色だが多様な色を選択できるが、という特徴がある。

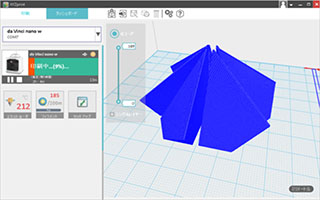

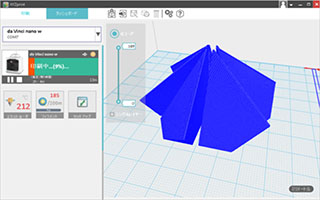

3Dプリンタ制御ツールを起動して、以下の手順で出力する。

- フィラメント(材料)やベース(底板)をセット

- 三次元形状データファイルを読込

- 拡縮、回転、位置などを調整

- 材料や各種出力パラメータを設定

- 準備(積層・ヘッドの動きの計算)

- 出力実行

下から順に積層していくことを考慮して、

以下のように設定する。

- 置き方

- 積層しやすいように上下の向きを決める

- 方向によって強度、精度が異なる

- support

- 造形したいがその下になにもない場所に置く支持材(support)、

工事現場の足場のようなもの、出力後取り除く

- raft

- 造形物をしっかり固定するためにつくる台座、出力後取り除く

- fill

- 内部の充填物、充填の度合いを設定、

強度と重量・出力時間・材料費の兼ね合いで決める

- 並べ方

- 重ならないようにする、

離れすぎるとラフトや時間の無駄

- 材料の種類、温度

- 材質に併せて設定、

造形中に剥がれると困るが造形後に剥がれないと困る、

兼ね合いで決める

キーワード:

フィラメント(PLA, ABS, PETG)、

エクストルーダー、

フィル、

サポート、

ラフト

|

USBメモリに igs を入れて AIOL に Go!

|

|

関連する課題・資料

その他の課題

泉 知論

@

立命館大学

理工学部

電子情報工学科

いずみの演習・資料集に戻る