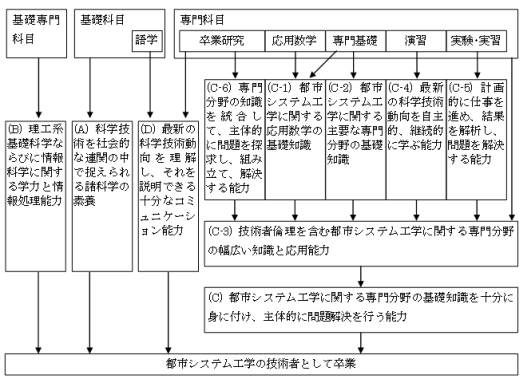

教育目標

- 科学技術を社会的な連関の中で捉えられる諸科学の素養

- 理工系基礎科学ならびに情報科学に関する学力と情報処理能力

- 都市システム工学に関する専門分野の基礎知識を十分に身に付け、主体的に問題解決を行う能力

- 都市システム工学に関する応用数学の基礎知識

- 都市システム工学に関する主要な専門分野の基礎知識

- 技術者倫理を含む都市システム工学に関する専門分野の幅広い知識と応用能力

- 最新の科学技術動向を自主的、継続的に学ぶ能力

- 計画的に仕事を進め、結果を解析し、問題を解決する能力

- 専門分野の知識を統合して、主体的に問題を探求し、組み立て、解決する能力

- 最新の科学技術動向を理解し、それを説明できる十分なコミュニケーション能力

教育改善

教育改善の図

都市システム工学科では、継続的に教育システムを点検し、改善をしています。

「Plan→Do→Check→Action」のサイクルを繰り返し、よりよい教育ができるようなシステムが作られています。

Plan

改善計画委員会で、教育システム改善のための具体案を策定します。(委員長:里深好文)

Do

都市システム工学科を構成する全教員が具体的改善を実行します。

Check

教育システム評価委員会で、具体的改善の達成度の評価を行います。また随時レポートを発行して更なる改善点を指摘しています。一年に一度程度は外部委員を加え、拡大教育システム評価委員会を開催し、より大局的見地から教育システムの評価検討を行っています。

Action

教育システム改善に関する最終的意思決定を行う組織で、学科構成全教員からなる学科会議において担当しています。

「Plan→Do→Check→Action」のサイクルを繰り返し、よりよい教育ができるようなシステムが作られています。

Plan

改善計画委員会で、教育システム改善のための具体案を策定します。(委員長:里深好文)

Do

都市システム工学科を構成する全教員が具体的改善を実行します。

Check

教育システム評価委員会で、具体的改善の達成度の評価を行います。また随時レポートを発行して更なる改善点を指摘しています。一年に一度程度は外部委員を加え、拡大教育システム評価委員会を開催し、より大局的見地から教育システムの評価検討を行っています。

Action

教育システム改善に関する最終的意思決定を行う組織で、学科構成全教員からなる学科会議において担当しています。

達成度評価

| 学習・教育目標とその解説 | |||

| 学習・教育目標 | 目標達成のために 必要な科目 | 解説 | |

| (A)科学技術を社会的な連関の中で捉えられる諸科学の素養 | 教養基礎科目 | 自分自身や自国など自分たちの文化や価値観、利益だけではなく、他者・他国の立場から、物事を考えることができることができる能力 | |

| (B)理工系基礎科学ならびに情報科学に関する学力と情報処理能力 | 基礎専門科目 | 数学・自然科学(物理、化学、生物、地学など)・情報技術に関する知識とそれらを応用できる能力 | |

| (C)都市システム工学に関する専門分野の基礎知識を十分に身に付け、主体的に問題解決を行う能力 | (C-1)都市システム工学に関する応用数学の基礎知識 | 応用数学系科目 都市デザイン・防災系科目 応用力学・材料系科目 | 都市システム工学のさまざまな分野で必要である応用数学の知識 |

| (C-2)都市システム工学に関する主要な専門分野の基礎知識 | 都市デザイン・防災系科目 応用力学・材料系科目 | 都市システム工学のさまざまな分野で必要である応用数学の知識 | |

| (C-3)技術者倫理を含む都市システム工学に関する専門分野の幅広い知識と応用能力 | 専門科目 実務系科目 協働科目系科目 | 都市システム工学のさまざまな分野で必要である応用数学の知識 | |

| (C-4)最新の科学技術動向を自主的、継続的に学ぶ能力 | 専門演習系科目 | 自己学習の習慣、創造する能力、および問題を解決する能力 | |

| (C-5)計画的に仕事を進め、結果を解析し、問題を解決する能力 | 実験・実習系科目 | 自己学習の習慣、創造する能力、および問題を解決する能力 | |

| (C-6)専門分野の知識を統合して、主体的に問題を探求し、組み立て、解決する能力 | 卒業研究 | 変化に対応して自主的、継続的に学習しながら、専門的な知識、技術を総動員して課題を探求し、組み立て、解決する能力 | |

| (D)最新の科学技術動向を理解し、それを説明できる十分なコミュニケーション能力 | 語学科目 協働科目系科目 卒業研究 | 変化に対応して自主的、継続的に学習しながら、専門的な知識、技術を総動員して課題を探求し、組み立て、解決する能力 | |

学習・教育目標の解説

(A) 地球的視点から多面的に物事を考える能力とその素養を涵養する。特に、自分自身や自国など自分たちの文化や価値観、利益だけではなく、他者・他国の立場から、物事を考えることができることができる能力を育む。

(B)数学・自然科学(物理、化学、生物、地学など)・情報技術に関する知識とそれらを応用できる能力を身につける。

(C)

(C-1)都市システム工学のさまざまな分野に進むうえで、応用数学の知識は必須である。

(C-2)都市システム工学のどの分野に進むにしても、主要分野のうち最低3分野は学んでおく必要がある。

(C-3)専門科目を幅広く学習することにより、ほぼ全科目で教えられている技術者倫理(技術の社会および自然に及ぼす影響・効果に関する理解力や責任など、技術者として社会に対する責任を自覚する能力)を理解する能力を養う。また、実務上の問題点や課題を理解し、適切に対応する基礎的能力を養う。

(C-4)演習を通して、自己学習の習慣、創造する能力、および問題を解決する能力を養う。また、変化に対応して自主的、継続的に学習できる能力も養う。

(C-5)実験・実習を計画・遂行し、結果を正確に解析し、工学的に考察し、かつ説明する能力を養う。

(C-6)卒業研究を通して、種々の科学・技術・情報を利用して社会の要求を解決するためのエンジニアリング・デザイン能力を養う。また、変化に対応して自主的、継続的に学習しながら、専門的な知識、技術を総動員して課題を探求し、組み立て、解決する能力を養う。さらに、与えられた制約の下で計画的に仕事を進め、まとめる能力も養う。

(D)日本語による論理的な記述力、口頭発表力、討議などのコミュニケーション能力、および国際的に通用するコミュニケーション基礎能力を養う。

学習・教育目標達成の流れ

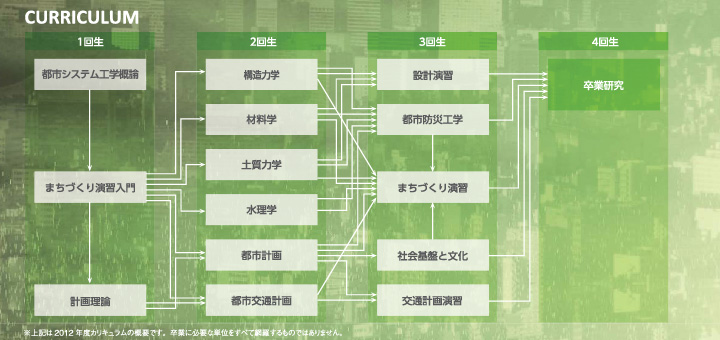

都市システム工学科 カリキュラム(専門科目)