橋本征二教授

(2017年度学科長)

いま、人間の社会活動と自然環境の調和をはかり、新しい視点から環境創造、環境管理を進めていくことが強く求められています。こうした問題に取り組むためには、

- 環境をシステムとして分析し、モデル化できる能力

- 自然環境との調和をはかった政策立案・計画能力

- 情報処理能力・管理能力

などが求められます。

さらに、地球環境問題に取り組むためには、

- 十分な語学運用能力と国際的な視野

が必要です。

環境システム工学科では、総合的な立場から環境問題に取り組んでいける技術者としての能力を養います。 その目標達成のために、科学と工学の基礎を身につけた上で、環境保全技術、環境動態解析、リスク評価、物質・エネルギー循環などを系統的に学習します。

卒業後には、行政や企業の環境管理分野、都市や地域の計画・管理分野、エコビジネスや水ビジネス、地球環境の保全と改善に貢献するODA分野など幅広い領域で活躍することができます。

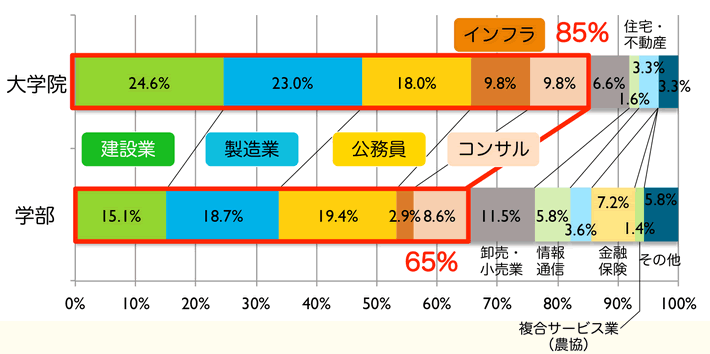

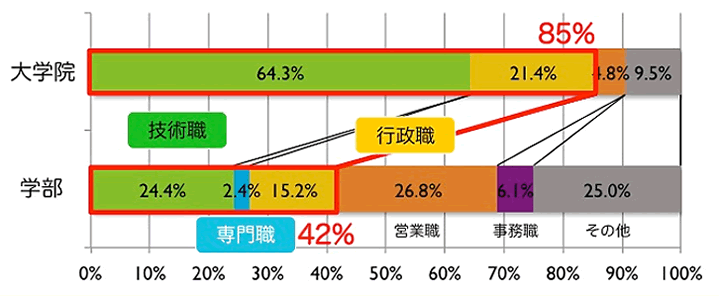

卒業後の進路

環境システム工学科で学んだ知識や経験を生かし、これまでに多くの先輩が環境・都市系を中心に様々な分野で活躍しています。2010年度〜2012年度の卒業生・修了生の業種・職種の内訳と主な就職先は以下の通りです。多くのOB・OGの方が我々の生活環境を守る技術者として活躍されていますが、とりわけ大学院修了者の方に強くその傾向が見て取れます。

学部卒・大学院修了者の業種内訳(2010年度〜2012年度実績)

学部卒・大学院修了者の職種内訳(2010年度〜2012年度実績)

学部卒・大学院修了者の主な就職先(2010年度〜2012年度実績)

| 学部卒 | 大学院修了 |

|---|---|

|

|

取得可能な資格

- 卒業後に取得可能な資格:測量士補、技術士補

- 卒業後に受験資格が得られる資格:測量士、土木施工管理技士、造園施工管理技士、建設械施工技士、建築施工管理技士、管工事施工管理技士、電気工事施工管理技士

注) 上記の資格取得には、特定の科目を履修するなどの条件があります。

また、所定の手続きが必要となる場合もあります。

詳しくは学科教員までお問い合わせ下さい。

- 取得できる教職免許状:高等学校教諭一種免許状(工業)、その他

注) 別途教職課程を履修する必要があります。 詳しくはこちら

Pick Up キーワード

琵琶湖

琵琶湖は近畿1600万人の水源であり、たくさんの新種微生物が発見されている生態系の宝庫でもあります。我々の学科では、このかけがえのない琵琶湖を我々自身の手で守るため、様々な環境管理技術を学びます。

統合的水資源管理

地球環境変動に伴う渇水や洪水から我々の生活圏を守り、持続可能な水資源を実現するためには、“統合的な発想”に基づいた流域管理が必要です。

気候変動予測,ILBM(統合的湖沼流域管理)

異常気象や温暖化、海面上昇などの影響はアジア・太平洋圏で今後益々深刻になります。渇水や洪水から我々を守り、持続可能な”水資源”を維持していくためには、”より統合的な発想”に基づいた流域管理手法の構築が必要です。

放射性物質

放射性物質(核種)には様々な種類がありますが、その中でも崩壊に時間がかかり、長期的に渡って環境影響を及ぼし続けている“放射性セシウムの動き”について研究を行っています。

沿岸防災技術

沿岸域は人口と資産が集中し、物流においても大変重要な場所ですが、海面上昇や津波・高潮によって真っ先に影響を受ける脆弱な地域でもあります。浸水・氾濫の影響を予測し、未然の対策を考えることが重要です。

地球温暖化と気候変動

地球温暖化やそれにともなう気候変動は避けられず、我々はその大きな変化を受け入れなければなりません。地球環境を何とか守り、後生へのバトンを受け渡すことは“我々世代のみが可能な挑戦”です。

GIS(地理情報システム)

情報と環境の組み合わせは新たな可能性を秘めています。中でも近年普及しているGISは、地図を作成し、解析し、可視化し、そして環境を評価する強力な武器です。

生物脱臭装置

汚染ガスを微生物により浄化する装置です。フィルター素材の表面に繁殖した微生物がガス中の汚染物質を捉えて分解します。

国際環境人材

環境技術者の活躍の場は全世界に広がっています。本学科の学生は、世界から集まった留学生とともに学び、考え、そして共に働く未来を夢見て頑張っています!

環境フットプリント

製品やサービスまたは企業などの組織を対象として、環境に与える多様な影響を定量的に評価すること、またはその数値です。一般的にライフサイクルアセスメントが算定手法として用いられています。

ライフサイクルアセスメント

様々な環境問題について、ライフサイクル(ゆりかごから墓場まで)全体を考えて総合的に評価する手法です。

循環型社会

適切な量の資源をできるだけ循環させながら利用することで、資源の消費を抑制するとともに環境への負荷を低減し、持続可能な社会を目指します。

ITS(高度交通システム)

情報通信技術を駆使し、環境負荷が少ない、スマートな交通システムの構築を目指します。

東南アジアの交通対策

東南アジアの各都市では、交通手段としてオートバイが多く用いられています。このような地域性を考慮しつつ、安全・円滑な道路交通を実現する手法を検討しています。

建設ロボット・ICT施工

情報通信技術(ICT)を利用して建設施工の高度化や建設ロボットの実現に向けた研究開発を行います。

非破壊検査

橋や道路などの社会基盤インフラを安全に末永く利用するためには、人間と同じように、定期的な健康診断が欠かせません。壊さずにインフラの健康状態を知る「非破壊検査」が今後ますます重要となります。

色々な所を「掘る」技術の研究

地盤を掘って土や砂の堆積状況を調べると様々な情報が得られます。そのため琵琶湖の湖底や月面の砂地盤を掘る技術の研究しています。 (写真:月面掘削用試作機)

環境マテリアル

「我々を取り巻く人々を、より幸福にする」ことを目的に、主としてセメント系硬化体などを用い、Only One的な発想から、植生・浄化ポーラスコンクリート製品、癒し系コンクリート楽器創造、安心・安全な構造物構築などの課題にチャレンジしています。

癒し系コンクリート楽器

一般に「冷たい」「硬い」といったイメージをもたれるコンクリートを用い、人々に癒しを与える楽器を製作しています。「第8回全国手作り楽器アイディアコンテスト」ではみごと大賞を受賞しました。

水質浄化用ポーラスコンクリート

高い空隙率を有するポーラスコンクリートを用いた水質浄化システムの開発を進めています。琵琶湖や東寺境内池の浄化実験に取り組んでいます。