研究室の紹介

当研究室について

当研究室は、日本の私立大学で唯一、地球の内部の運動を主な研究対象としている研究室です。私立大学の利点を活かし、自主・自律的な教育・研究活動を目指しています。

地球内部物理学とは

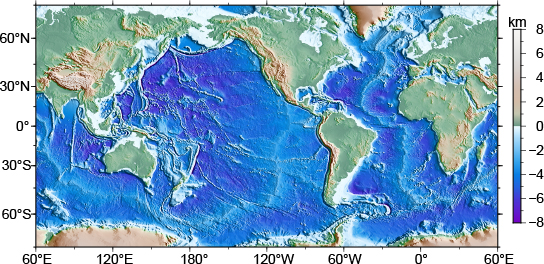

「地球内部物理学」は、地球の表層や内部で起こるさまざまな現象、また、それらの相互作用を、物理学的な手法を用いて解明する学問分野です。私たちが日々踏みしめている地球の表面がなぜ、どのように動くのか、そして、地球の内部がどのような構造をして、それがどのように時間変化するのかを理解するには、この分野の基礎的な事柄を習得する必要があります。

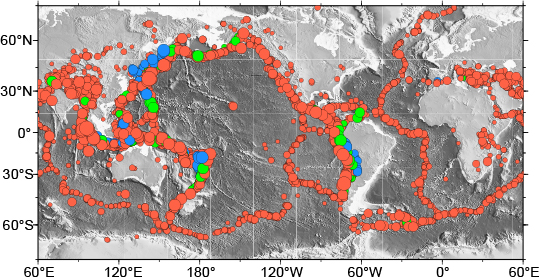

地球誕生から現在までの約46億年間に、地球がどのような進化をたどってきたのか、巨大なユーラシア大陸の東に弓状の形として存在する日本列島がどのように形成されたのか、そもそもなぜ、太陽系の惑星で地球にだけプレートテクトニクスが存在し、海洋と大陸が存在するのか――といった、地球科学上の基本的な問題は、野外での調査・観測や岩石試料の解析を扱う地質学や地球化学といった学問が主役となることがほとんどです。しかし、それらの分野の研究から生み出される仮説や前提条件の理論的な裏付けには、やはり物理学的なセンスが必要とされます。

地震や火山噴火、それに伴う津波は、私たちの生活や生命・財産を頻繁に脅かします。その反面、数十万年、数百万年以上の長い時間スケールの地殻変動によって生まれる多種多様な地形は、各地の観光資源となり、人々にダイナミックな地球の活動を連想させます。また、世界各地で採取される美しい鉱物や宝石、生活に欠かせない鉱物資源や化石燃料、日本人であればほとんどの人が好む温泉などは、まさに地球内部の大規模な活動が私たちにもたらす恵みです。

地球誕生から現在までの約46億年間に、地球がどのような進化をたどってきたのか、巨大なユーラシア大陸の東に弓状の形として存在する日本列島がどのように形成されたのか、そもそもなぜ、太陽系の惑星で地球にだけプレートテクトニクスが存在し、海洋と大陸が存在するのか――といった、地球科学上の基本的な問題は、野外での調査・観測や岩石試料の解析を扱う地質学や地球化学といった学問が主役となることがほとんどです。しかし、それらの分野の研究から生み出される仮説や前提条件の理論的な裏付けには、やはり物理学的なセンスが必要とされます。

地震や火山噴火、それに伴う津波は、私たちの生活や生命・財産を頻繁に脅かします。その反面、数十万年、数百万年以上の長い時間スケールの地殻変動によって生まれる多種多様な地形は、各地の観光資源となり、人々にダイナミックな地球の活動を連想させます。また、世界各地で採取される美しい鉱物や宝石、生活に欠かせない鉱物資源や化石燃料、日本人であればほとんどの人が好む温泉などは、まさに地球内部の大規模な活動が私たちにもたらす恵みです。

マクロからミクロまでの視点で考える

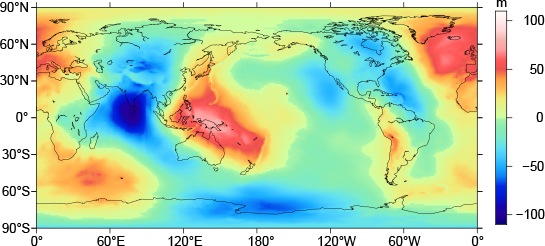

地球の内部はマントルとコア(核)に大別されます。地球の半径が約6371 kmに対し、岩石層であるマントルの厚さは約2900 kmで、その体積は地球全体の体積の実に約84%を占めます。したがって、マントルで起こる運動が地球の表層の運動を支配し、マントルの活動の行く末が地球の将来、ひいては、地球の環境変化を通して私たち人間を含む生物の運命を決めるといっても過言ではありません。

マントルは固体でありながら、長い時間スケールでは流体的に振る舞います。プレート運動や大陸移動、造山運動はもちろん、地震や火山噴火も、ほとんど全ての地学現象の根底はマントルの熱対流運動、つまり、マントル対流にあります。その空間スケールは数千キロ以上に及び、時間スケールは数千万年程度と非常に長いものとなります。一方で、マントルの流れを支配するメカニズムは、突き詰めると、岩石をつくる結晶の原子配列の変化、結晶の粒径の変化などといったミクロな現象にまで議論が及びます。

地球内部物理学では、そういった時間的にも空間的にもマクロからミクロまでの視点で、地球で起こる現象の謎を解き明かします。このためには、まず、どのような地球科学的な観測・実験結果があるのかを整理・理解し、次に、その観測・実験結果を理論的に説明するための数理モデルを考え、実際に数値解析や数値計算をして検証する必要があります。その先に本当の地球の姿が見えてきます。

マントルは固体でありながら、長い時間スケールでは流体的に振る舞います。プレート運動や大陸移動、造山運動はもちろん、地震や火山噴火も、ほとんど全ての地学現象の根底はマントルの熱対流運動、つまり、マントル対流にあります。その空間スケールは数千キロ以上に及び、時間スケールは数千万年程度と非常に長いものとなります。一方で、マントルの流れを支配するメカニズムは、突き詰めると、岩石をつくる結晶の原子配列の変化、結晶の粒径の変化などといったミクロな現象にまで議論が及びます。

地球内部物理学では、そういった時間的にも空間的にもマクロからミクロまでの視点で、地球で起こる現象の謎を解き明かします。このためには、まず、どのような地球科学的な観測・実験結果があるのかを整理・理解し、次に、その観測・実験結果を理論的に説明するための数理モデルを考え、実際に数値解析や数値計算をして検証する必要があります。その先に本当の地球の姿が見えてきます。

当研究室が求める学生

当研究室では数値シミュレーション実験や理論解析の手法を用いて地球科学の研究を行います。物理学、数学、英語の一定レベル以上の学力が必要なことはもちろんのことですが、計算をするにしろ、計算結果を可視化するにしろ、プログラミングに苦手意識がないことが重要です。長時間、机やコンピューターに向かうこと自体に抵抗感がある学生は大変な苦労をすることが予想されます。

地球に対する理解を深めることの面白さや意義を自ら見いだして、自分の力で積極的に研究に必要な情報を収集し、長期的視野を持って貪欲に勉強することができる学生を募集しています。

地球科学・地球物理学を専攻する学生に求められる能力としては、自然現象や地学現象を支配する物理過程を数学で徹底的に解き明かすことができる能力、教科書ですでに与えられている難しい数学や物理の問題を解くことができる能力というよりも、自然現象や地学現象の解明のために必要な「問題」を自ら設定できる能力の方が重要となることが多いです。前者は3回生までに勉強した数学や物理が大いに役立ちますが、後者は必ずしもそうではありません。

特に、当研究室で研究する学生にとって大切なことは、数値実験モデルを構築する際、あるいは、得られた数値実験結果の検証の際に必要とされるさまざまな地球科学的な観測事実や観測データに関する知識量、そして、それらを生み出したさまざまな学問分野への理解や敬意です。したがって、3回生までに数学や物理の勉強にあまり一生懸命取り組んでこなかった学生も、新しいことを勉強したいという意欲、情報収集のためのコミュニケーション能力(これは単にお喋りが得意ということではない)、困難にぶつかってもそれを打開できる根性があれば、卒業研究で挽回できるチャンスは大いにあります。

当研究室の学生には、観測が困難な地球の内部の活動と私たちが住む地表の運動との関係、そして、そういった地球全体の大規模スケールの活動と私たちの生活に密接に関わる地震や火山噴火などの自然災害の関係、さらには、気候変動や生命環境変化との関係まで興味・関心の幅を拡げ、卒業後・修了後も役立つ「一生もの」となる科学的知識を習得していただきたいと考えています。

地球に対する理解を深めることの面白さや意義を自ら見いだして、自分の力で積極的に研究に必要な情報を収集し、長期的視野を持って貪欲に勉強することができる学生を募集しています。

地球科学・地球物理学を専攻する学生に求められる能力としては、自然現象や地学現象を支配する物理過程を数学で徹底的に解き明かすことができる能力、教科書ですでに与えられている難しい数学や物理の問題を解くことができる能力というよりも、自然現象や地学現象の解明のために必要な「問題」を自ら設定できる能力の方が重要となることが多いです。前者は3回生までに勉強した数学や物理が大いに役立ちますが、後者は必ずしもそうではありません。

特に、当研究室で研究する学生にとって大切なことは、数値実験モデルを構築する際、あるいは、得られた数値実験結果の検証の際に必要とされるさまざまな地球科学的な観測事実や観測データに関する知識量、そして、それらを生み出したさまざまな学問分野への理解や敬意です。したがって、3回生までに数学や物理の勉強にあまり一生懸命取り組んでこなかった学生も、新しいことを勉強したいという意欲、情報収集のためのコミュニケーション能力(これは単にお喋りが得意ということではない)、困難にぶつかってもそれを打開できる根性があれば、卒業研究で挽回できるチャンスは大いにあります。

当研究室の学生には、観測が困難な地球の内部の活動と私たちが住む地表の運動との関係、そして、そういった地球全体の大規模スケールの活動と私たちの生活に密接に関わる地震や火山噴火などの自然災害の関係、さらには、気候変動や生命環境変化との関係まで興味・関心の幅を拡げ、卒業後・修了後も役立つ「一生もの」となる科学的知識を習得していただきたいと考えています。

卒研生の年間スケジュール(吉田研の場合)

4月~5月中に卒業論文研究のテーマを決定して研究を開始し、秋学期の始まる前(9月上旬~中旬)のゼミで一回目の中間発表をしていただきます。秋学期には、2月の卒業研究発表会まで週に1回、研究の進捗状況について発表していただきます。

シラバスにある通り、卒業には、卒業論文の提出が必須です。卒業研究の成績評価は、卒業論文の完成度、および、研究やゼミに対する日頃の取り組み方から総合的に評価します。

※希望者は「仮」配属の時点(前年度の2~3月)で、研究室の入室を許可し、研究室に馴染んでいただいたり、一足早く卒業論文研究に必要な学習に取り組んでいただくことも可能です。

※下記の各行事は年によって異なります。

*1:秋学期定期試験終了日とする。

*2:大学の日程によって、1週のみになる場合や、1週分は研究室の大学院生主導で行うこともあります。

シラバスにある通り、卒業には、卒業論文の提出が必須です。卒業研究の成績評価は、卒業論文の完成度、および、研究やゼミに対する日頃の取り組み方から総合的に評価します。

※希望者は「仮」配属の時点(前年度の2~3月)で、研究室の入室を許可し、研究室に馴染んでいただいたり、一足早く卒業論文研究に必要な学習に取り組んでいただくことも可能です。

※下記の各行事は年によって異なります。

| 時期 | 行事 |

|---|---|

| 前年度11月下旬~12月上旬頃 | 卒研配属説明会 |

| 前年度12月中 | 研究室「仮」配属 |

| 前年度1月~2月 | 「仮」配属者との面談(単位取得状況や進路希望の調査など) |

| 前年度2月~3月 | 研究室「仮入室」許可(単位取得条件を満たす希望者のみ) |

| 前年度3月上旬頃 | 秋学期成績発表、研究室配属者の確定 |

| 前年度3月中旬頃 | 配属確定者との面談(卒研テーマ希望調査など) |

| 前年度3月31日 | 研究室配属前課題の提出締切 |

| 4月1日 | 研究室配属 |

| 4月上旬 | 春セメスターの卒研ゼミ開始(洋書の輪読) |

| 4月中 | 歓迎会 |

| 4月~5月中 | 卒研テーマの決定、研究の準備開始 |

| 5月~6月中 | 本格的な研究の開始 |

| 6月下旬~7月上旬頃 | [院進学希望者]博士課程前期課程一般入学試験「6月入試」(学内対象) |

| 7月中旬~下旬 | 暑気払い |

| 8月下旬~9月上旬頃 | [院進学希望者]博士課程前期課程一般入学試験「8月入試」(一般対象) |

| 9月上旬~中旬 | 卒論研究第一回中間発表会(研究室特別セミナー) |

| 9月下旬 | 秋セメスターの卒研ゼミ開始(研究進捗状況報告) |

| 9月下旬 | [院進学予定者]秋セメスターの大学院ゼミ開始(任意参加) |

| 11月下旬~12月上旬頃 | 次年度卒研配属説明会 |

| 12月中旬~下旬 | 卒論研究第二回中間発表会(研究室特別セミナー) |

| 12月中旬~下旬 | 忘年会 |

| 1月中旬頃*1 | 卒業論文初稿提出締切 |

| 1月中旬~下旬頃 | 卒研発表会のタイトルと要旨の提出締切 |

| 2月上旬~中旬頃 | [院進学希望者]博士課程前期課程一般入学試験「2月入試」(一般対象) |

| 2月上旬頃 | 卒論研究最終発表練習会(研究室主催、2週実施*2、院生原則出席) |

| 2月中旬頃(X~Y日) | 物理科学科卒業研究発表会 |

| 2月(Y+7)日 | 卒業論文最終版提出締切 |

| 2月~3月 | [院進学予定者]卒論提出後、修論研究や学会発表の準備など |

| 3月下旬 | 卒業式・学位授与式・送別会 |

*2:大学の日程によって、1週のみになる場合や、1週分は研究室の大学院生主導で行うこともあります。

院生(修士課程)の年間スケジュール(吉田研の場合)

修士課程と博士課程の学生は、研究室の行事としては大学院ゼミと研究室特別セミナーの出席以外は、自身の研究を進めることだけに時間を費やしていただきます。

修士課程の学生は、M2の7月から9月頃、または、12月頃に、修士論文中間報告会を行います。最終的に、研究成果を集約した修士論文を提出し、公聴会に臨み修士学位審査を受けます。

※下記の各行事は年によって異なります。

修士課程の学生は、M2の7月から9月頃、または、12月頃に、修士論文中間報告会を行います。最終的に、研究成果を集約した修士論文を提出し、公聴会に臨み修士学位審査を受けます。

※下記の各行事は年によって異なります。

| 時期 | 行事 |

|---|---|

| 4月上旬 | 春セメスターの大学院ゼミ開始 |

| 5月下旬 | 日本地球惑星科学連合(JpGU)大会への学会参加 |

| 6月下旬~7月上旬頃 | [博士課程進学希望者]博士課程後期課程一般入学試験「6月入試」(学内対象) |

| 7月中旬~下旬 | 暑気払い |

| 8月下旬~9月上旬頃 | [博士課程進学希望者]博士課程後期課程一般入学試験「8月入試」(一般対象) |

| 9月~10月頃 | 日本地震学会秋季大会、日本物理学会年次大会、日本流体力学会年会などへの学会参加 |

| 9月下旬 | 秋セメスターの大学院ゼミ開始 |

| 12月頃 | 数値流体力学シンポジウムなどへの学会参加 |

| 12月中旬~下旬? | [今年度修士論文提出者]修士論文研究中間発表会 |

| 12月中旬~下旬 | 忘年会 |

| 2月上旬~中旬頃 | 修士論文提出締切 |

| 2月中旬~下旬頃 | [博士課程進学希望者]博士課程後期課程一般入学試験「2月入試」(一般対象) |

| 2月中旬頃 | 修士論文公聴会 |

| 3月初旬頃 | 修士論文最終版提出締切 |

| 3月下旬 | 卒業式・学位授与式・送別会 |

研究室の設備

- PIV流体解析ソフトウェア

- 4Kビデオカメラ

- 流体実験用デジタルホットプレート

- FDM式3Dプリンター

- 流体解析用パソコン

- ストレージサーバー

- Linuxワークステーション

- ラバランプ(対流運動を観察するおもちゃ)

- さまざまな岩石の標本