[佐藤満HomePage]

[「政策過程モデルの検討」目次]

3−3.「戦略過程」モデル

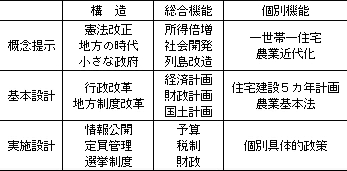

山口二郎のモデルは、ここで取り上げる三つのモデルの中でただ一つ政策規定説に立論の基礎をおくものである。彼のモデルは、政治的原理(区別)と行政的原理(画一)の違いを浮かび上がらせるために政策を具体性の基準と包括性の基準で分類する。具体性を概念提示、基本設計、実施設計の三段階に、包括性を構造、総合機能、個別機能の三段階に分けて、これでマトリクスを作り、九種の政策類型を作り出している(山口二郎1987、52頁)。

表2:政策の諸類型

包括性が政府の行動が時間的にも空間的にも及ぼす影響の範囲の広さを語っていることは想像しやすいし、広い範囲の政策であれ、狭く絞り込んだものであれ、抽象的な概念提示が具体性の階梯を下がることで政策の実施に結び付く、というシステムが、理念型としては包括性の軸とは独立に存在していると言えないことはなかろう。ただ、これら二軸は具体性が薄れていく方向と包括性が拡大していく方向、および、その逆の方向同士を合成することでベクトルをなし、それぞれ「計画志向性」と「状況志向性」と名付けられている。広いほうが抽象的で狭いほうが具体的、という当然考えられてしかるべき相関についての言及があるということになろうか。いずれにせよ、九つの政策類型から導出される政治過程は「政争過程」、「戦略過程」、「利益過程」の三種であり、おおむね「計画志向」、「状況志向」のベクトル上に展開する(山口二郎1987、85頁)。注目すべきはこの「戦略過程」であるが、これについて検討する前に、山口のモデルの全体の特徴ともいうべき点に触れておきたい。

山口の政策分類法は、ローウィなどのアプローチとは異なって、政策が担っている機能、もしくは政府の機能をなんらかの指標で分類するのでなく、そうした機能そのものについては語らず、つまり社会的価値の権威的配分の方法自体に踏み込まず、機能の広狭と具体性のレヴェルという外在的なもので分類をしている点に特徴がある。機能に触れないことの持つ意味について考えてみよう。

まず、具体性のレヴェルについて検討すると、機能を見るならば、具体性のレヴェルなどは分類して別物にしてしまうことは考えにくいということがあげられる。「政策」の定義次第ではあるが、具体的な「実施設計」のレヴェルを意識しない政府機能としての政策はあまりないのではないかと思われるからである。

また、包括性の軸も機能の内容に踏み込んでいないために意味するところがわかりにくい。たとえば、ローウィの場合、個々の具体的な利益の配分を複数寄せ集めるときのその集め方で、政策分類がなされている。複数寄せ集めてあっても相互に無関係なものとして配分していくのが分配政策で、そうしたものの寄せ集めがいわゆるポークバレルである。個々に配分される価値の間に関係が生じ密接となるにつれ、あるいはその関係についての政府の認識が強くなるにつれ、その寄せ集めは規制政策となり、再分配政策となる(Lowi1964b, pp.690-1 )。たとえば山口モデルでは「総合機能・実施設計」政策に予算が入っている。確かに「予算」は「実施設計」レヴェルで「個別具体的政策」を複数集めたものであろう。しかし、その集め方を問題にしていないので、ローウィのモデルで出てきたような種差的な政治過程は導出できない。たとえばその「予算」の政策領域にはログローリングもバーゲニングもコーポラティズムも出てきてしまう。こうした差異ではない、別の差異を導出することが目的であるといえばそれまでだが。

しかしながら、こうした外在的な基準で徹底するやり方には少なくとも一つメリットがある。たとえばローウィは、機能に踏み込んでいくことで過程で発見されるべき要素を独立変数たる政策の定義に用いている、という批判を受けた。分配的、再分配的、というのは過程の側の要素ではないか、とされたのである。機能に踏み込まないやり方にはこのトートロジーの陥穽はない。

山口はローウィの政策類型を「政策を全て彼の考える政治過程の中に封じ込め」たと批判する(山口二郎1987、30頁)。その意味は具体的に対象を持つ政策のみを議論することで、具体性の階梯を下がることのない「政策」を見落としている、ということであろう。ここで、村松が「イデオロギー過程」に対峙させて「政策過程」を置いたとき、おそらく、具体的な価値の配分に結び付ける意識を欠いたものは「政策」の名に値しない、という意味が込められていただろうことを思い起こそう。山口の場合は、村松とは逆に「政策」は具体的なもののみにかぎらない、と言っているのである。ローウィも村松も山口の設定した土俵でいえば、「総合機能」、「個別機能」と「基本設計」、「実施設計」の交わる範囲しか「政策」としてはみていないことになる。

結局、ここのところは両者の政策観、政治観の相違である。すなわち、漠然とした「コンセプト」にまで「政策」を広げることで価値の配分法を中心に検討されてきた従来の政策過程分類法では見えなかったものを見るか、具体的なレヴェルで吟味されることを予定しないものは政策とは考えないか、ということだろう。

フローマンの基準をあてはめて考えると、山口モデルは従来のモデルに欠落しているものを見つけだすことで、包括的なモデルとすることを目指したと言える。山口はモデルの提示に先立ってフローマンの基準を注記していることからしてこれを意識しながらの構想であると考えられるが、こうした外在的な基準での分類法はおおむね包括性、相互排他性などは満たすだろう。しかし、外在的基準のみで分類された個々のカテゴリーが意味しているものは何なのかがわかりにくく、フローマンの基準にいう「有効性」や「信頼性」について十分満たしているのかどうかわからない。たとえば「構造」を対象とし、具体性を欠いた「概念提示」の政策が「計画志向」かどうかは疑問が残る。実施レベルまで検討して細部を詰めていくことで全体的に破綻のない「計画」というのは考えられるのではないだろうか。

ともあれ、政策の分類は種差性のある政治過程を導出するために行う。山口の意図は、一つには村松が「政策過程」に対峙させて「イデオロギー過程」と呼んだことで、「政策」の範疇から追い出したものを政策規定説で位置付け直し、政策過程の中に正当な位置を占めさせること、もうひとつは政治過程の表層しか見なければ見えてこない、長期を見通した官僚の独壇場ともいうべき政策領域が存することを示すことであった。その意味では、フローマンのいう関連性についても高い政策過程モデルであろう。ただ、三種の政策過程を導出するのに九種の政策領域を想定する必要はないのではないだろうか。どうも二つの分類軸は全く独立ということでもないようだし、具体性の基準というものでひとつの政策をばらばらに考えてよいものかどうか疑問が残る。従属変数の導出に不可欠とも思えないので、この概念の導入の意義はやや捉えにくい。

次章へ