|

講師:錦織淳(にしこおり・あつし)先生

昭和47年4月弁護士登録。東京大学法学部卒。昭和61年第二東京弁護士会副会長・(財)法律援助協会常務理事、昭和62年日本弁護士連合会常務理事などを歴任。平成5年から3年半衆議院議員をつとめ、その間日本初の本格的不良債権処理としての住専問題解決のスキームを構築。

平成6年10月から7年1月まで首相補佐として官邸入りし、統治機構の頂点で執務。

水俣病自主交渉川本裁判で我が国刑事裁判史上初の公訴棄却判決を勝ちとるなど、早くから多数の社会的事件を手がける。他方で、上場企業の会社更生事件やM&Aなど多くの大型企業事件を手がけるなど多方面の企業法務・商事法務に携る。

(社)日本音楽事業者協会顧問として著作権など知的所有権分野に深くかかわるとともに、国政の体験を生かし「不良債権処理と企業再生」をメインテーマに活動。

有明海漁民・市民ネットワーク顧問。中間法人日本女子プロ将棋協会名誉理事長。

論文・著者多数。日米法学会・著作権法学会などの会員。

「音楽・芸能とスポーツにおける権利ビジネスの比較」

―パブリシティの権利を素材にして―

はじめに

今日は、エンタテインメントビジネスにおいて法律と実務がどのように影響しあうのか、あるいは非常に観念的と思われる法律理論が現場の実務にどんな影響を与えるのか。そういうことをお話したいと思います。

1.プロ野球ゲームソフトやプロ野球カードをめぐる係争

皆さんはプロ野球に興味がありますか?日本のプロ野球にはもちろん野球自体を楽しむという側面もありますが、選手の名前や写真、肖像など、プロ野球選手の持つイメージや著名性を利用して商品を売るという別の側面もあります。例えばカルビーポテトチップスの袋の中に野球のカードが入っていたり、ベースボールマガジン社という古くから野球専門誌などを発行している出版社でも、同じような野球カードを販売しています。またコナミという会社では野球ゲームソフトに力を入れています。このゲームには実際の選手が登場するので非常にリアリティがありますが、さて、これが裁判になりました。まずはこのケーススタディから入っていきましょう。

プロ野球のゲームソフトやカードをめぐり、社団法人日本野球機構と球団、プロ野球選手会との間で大変な係争になりました。現在もまだ裁判が続いています。何が問題になったのかというと、プロ野球選手の名前や写真を使ってゲームソフトや野球カードを作る際に、いったい誰の許諾を得れば適法にそれを作ることができるのかということでした。具体的には日本野球機構・球団側に許諾権限があるのか、それとも選手に許諾権限があるのかということが問題になりました。

プロ野球選手と球団との間には「統一契約書」というものがあり、この契約書で一律に契約をしています。どんな選手でも、入団をする際は決まった統一契約に基づいて契約をするというわけです。この統一契約の中に、「氏名や肖像を許諾することが出来るのは球団である」と書かれているのですが、その契約の効力が問題となったんですね。

そこでまず関係組織を簡単に説明しましょう。社団法人日本野球機構は戦後まもなく設立された団体で、プロ野球の12球団すべてが加盟しています。これとは別に日本プロフェッショナル野球組織というものがあり、これはセ・リーグとその球団、パ・リーグとその球団で組織されていて、いわゆる法人格なき社団です。この組織は日本プロフェッショナル野球協約というものを結んでいて、各球団は「プロ野球・統一契約書」に基づいて各選手と契約をしなければならないということが決められています。そして最後の主役は選手です。選手は日本プロ野球選手会という労働組合を作っています。野球選手が労働者かどうかは疑問ですが、この団体には12球団の日本人選手は全員加入、外人選手も一部が入っています。

プロ野球カードやゲームソフトなどの商品は、どのような仕組みで実際のビジネスとして成り立っているのでしょうか。まずプロ野球カードの場合(図1)はさきほどの「統一契約書」に基づいて、12の各球団がカルビー株式会社あるいは株式会社ベースボールマガジン社に「野球カードにうちの選手の名前や写真を使ってもいいですよ」と提供し、契約を結びます。

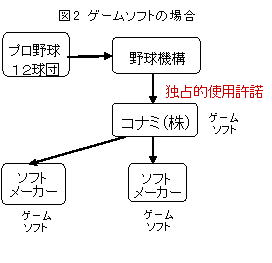

ゲームソフトの場合(図2)は若干違っていて、プロ野球の各球団が12球団で構成している日本野球機構に対し、この権利の扱いを委託しています。そしてこの野球機構は一括してコナミに「ゲームソフトにプロ野球選手の氏名・肖像を使ってもいいですよ」と権利許諾をしています。コナミは以上のような形で独占的使用許諾を受けているので、そこからさらにゲームソフトメーカーに対して再委託をするという立場に立っています。

ではどのような経緯で係争が起きたのでしょうか。そのきっかけとなったのは、2000年4月から3年間にわたって野球機構とコナミが独占的使用許諾契約を締結したことに対して、選手会が「待った」をかけたことでした。まずは話し合いが行われました。選手会の主張は、「このゲームソフトに使われているプロ野球選手の氏名・肖像を使わせるかどうかは、自分たちが決めること。球団が決めることではないので、勝手に契約をするな」というものでした。しかし球団は「あなたも統一契約書にサインしたでしょう」と交渉しましたが決裂。そこで裁判になったわけです。

2002年8月、東京地裁に選手会が訴訟を起こしました。選手会といっても労働組合として起こしたわけではありません。個々の選手が権利を持っているというのが選手会側の主張なので、自分たちの中から代表を選んで訴訟を起こしました。12球団それぞれの選手会長が各球団の代表=原告となって、野球機構とコナミを相手に裁判を起こしたわけです。裁判は、被告ら(野球機構・コナミ)が第三者に選手の氏名・肖像の使用許諾を行う権限がないことの確認を求める訴えを起こしたものでした。この裁判はなぜか、知的所有権の専門部ではなく普通部に係り、そしてお互いに論争をしたわけです。

コナミ側は、訴訟外で選手会と交渉をしました。コナミとしては、企業イメージを損ないかねないのでこの係争を続けていくのは好ましくないという判断があったようです。またインターネット上でコナミに対する不買運動を呼びかけるという動きもあり、さまざまな判断から交渉をしました。コナミにとっては、誰か正当な権利者から許諾をもらえればそれで十分なわけで、選手会と球団との争いはいわば野球界内部の内紛です。その内紛を自分のところに持ち込まれてもどうしようもないので、よく話しあってもらって決着がつくまで待つという形で和解をしました。その結果、選手会はコナミに対する訴えを取り下げましたが、その後第二次訴訟が2005年5月に起きました。しかし訴訟がダブって継続するということになるので、野球機構との訴えは取り下げ、結局第二次訴訟だけが残りました。

第二次訴訟も基本的には同じような内容なのですが、原告はプロ野球12球団に所属する34名の選手でした。そしてその選手が所属する10球団が被告となって、氏名・肖像の許諾権は誰が持っているのかということを争う裁判を起こしたというわけです。この裁判は、知的財産専門部の東京地裁民事47部というところに係りました。2006年8月1日に判決が出され、選手会側が全面敗訴。その後選手会は東京高裁に控訴をして、知財高裁に係っています。

2.統一契約書

この氏名・肖像は誰が許諾する権利を持っているのか。その権利はいったい誰のものなのかということが問題になったわけですが、ここでいったん最初に立ち戻り、統一契約書の内容を見てみましょう。アメリカの大リーグに倣って作られた日本プロ野球選手と球団との間の統一契約書です。ボーナスや年俸はもちろん人それぞれですが、そういうこと以外は判で押したようにすべてが同じ内容になっています。その統一契約書の16条に、氏名・肖像の許諾についての規定があります。

<統一契約書第16条>

第1項「球団が指示する場合、選手は写真、映画、テレビジョンに撮影されることを承諾する。なお、選手はこのような写真出演等にかんする肖像権、著作権等のすべてが球団に属し、また球団が宣伝目的のためにいかなる方法でそれらを利用しても、異議を申し立てないことを承認する」

第2項「なおこれによって球団が金銭の利益を受けるとき、選手は適当な分配金をうけることができる」

第3項「さらに選手は球団の承諾なく、公衆の面前に出演し、ラジオ、テレビジョンのプログラムに参加し、写真の撮影を認め、新聞雑誌の記事を書き、これを後援し、また、商品の広告に関与しないことを承諾する」

ここで問題となるのは、第16条の第1項です。そこには、「肖像権、著作権等のすべてが球団に属し」とあり、球団がどんな宣伝目的でその権利を使っても文句を言わないということが、この条項の骨格になっています。

実際の裁判では、この条文の解釈が問題になりました。「宣伝目的のためにいかなる方法でそれらを利用しても、異議を申し立てない」とありますが、この「宣伝」は「プロ野球の普及のための宣伝」に限られるというのが、選手会の主張です。つまり統一契約書自体が有効だとしても、球団が持っている権限をなんでも使っていいというわけではないということ、そしてポテトチップスやゲームソフトなど私企業の利益のために提供するのではなく、プロ野球全体の発展になる宣伝に限られるんだということを主張したわけです。さらに、この条項の中にある「肖像権、著作権等のすべてが球団に属し」とはどういうことなのかも問題になりました。これは、氏名・肖像に関する権利を選手が球団に譲渡したということなのか、あるいは権利自体は譲っていないけれどもそれを使ってもいいという使用許諾を与えたのか。選手会は、このような統一契約書で自分たちの権利が一方的に奪われているという発想法で、この契約は民法90条や独占禁止法に反して違法であるという主張を展開しました。

東京地裁民事47部の判断は、「宣伝目的」とはプロ野球そのものの宣伝ではなく、プロ野球選手の氏名・肖像を使って野球カードやゲームソフトなどの商品を作るということも含まれているという解釈でした。この氏名・肖像の財産的価値をコントロールする権利を「パブリシティの権利」と言うのですが、アメリカから輸入されてきたこの権利の性格も判決の中で議論しながら、以上のような判断を下したんですね。つまり野球カードに使おうがゲームソフトに使おうが自由だというわけです。ただ統一契約書16条に書いてある「権利が球団に帰属する」は、球団に権利を譲渡したことにはならず使用許諾権限を与えたものだというのが、裁判所の判断でした。そして民法90条違反や独占禁止法には違反しないということでした。

3.パブリシティの権利

ここで皆さんに法律論を考えてほしいと思います。氏名・肖像の権利とは、法律的にはどのような権利なのでしょうか。私ども社団法人日本音楽事業者協会は、肖像権・パブリシティ権キャンペーンをここ数年間にわたり力を入れてやってきました。アーティストの写真などは大変に価値のある権利だから勝手に使わないでくださいというキャンペーンです。ここで問題となっているパブリシティの権利は、アメリカにおいてコモンロー上の権利、つまり判例法によって作られてきた権利です。したがって法律に基づく条文はありません。後になって条文が作られるようになりましたが、もともとの権利の出発点は裁判所の判例で認められた権利でした。

同じような権利で誰でも知っているのは、プライバシーの権利です。これは自分の私生活を放っておいてもらう権利で、例えば自分の写真がホームページや週刊誌に出て非常に困るといった場合に、「これは私の個人的なものだから勝手に使わないで」というものです。しかし果たしてプロ野球選手が氏名・肖像をさらされたら困るのかというと、むしろ逆で、どんどん氏名・肖像を使ってもらって有名になりたい。そう考えると、ポテトチップスやゲームソフトに選手の氏名・肖像を使われたとしても、それをプライバシーの権利に基づいて勝手に使うなと言うことはできません。その氏名・肖像はもともと広く公開されているのだから、いまさら公開するなと言うわけにはいかないんですね。

そこで、勝手に使われては困るということをどのような根拠に基づいて言えるのか。よく、タレントやアーティストの写真を使って作られた海賊版のTシャツやカレンダーなどが原宿などで売られていますが、これは人の努力した成果をタダ取りしているのと同じことです。自分はちゃんとお金をかけて作ったのに、もっと安いものが原宿で売られるなんて困る。実はこれが、パブリシティの権利が新たに発展していく根拠となった考え方です。有名人の持っている著名性には顧客吸引力があり、宣伝価値を高めて売り上げに貢献するという財産的価値を持っています。この財産的価値をコントロールする権利は、有名人自身が持っているという考え方です。これはプライバシーとは似て非なるものです。

パブリシティの権利はアメリカで問題となって判例で認められ、日本でも次第に認められるようになっていきました。タレントの似顔絵や写真などを勝手にプリントして作られたいわゆるキャラクター商品の海賊版が横行しているなかで、パブリシティ権監視機構という組織を作ってそれらを摘発し、刑事告訴や民事の損害賠償を起こしていったんです。そのときの元になった権利がパブリシティの権利で、その権利に基づいて海賊版の製作や販売を差し止めたり、生じた損害に対する賠償を求めるということが積み上げられてきました。このようななかで、裁判所もだんだんこの権利を認めるようになっていきました。

パブリシティの権利というものがどんな権利なのか、皆さんもお分かりになったと思うので、もう一度プロ野球選手会と球団との問題を考えてみたいと思います。

まずこのパブリシティの権利とはいったい誰に帰属しているのかということ、そしてこの権利は誰かに譲ったり権利許諾することができるのか、という2点が挙げられます。プロ野球選手の例で言うと、プロ野球選手個人が持っている権利なのか、それとも球団もその権利を持っているのかということです。そして仮にその権利を選手個人が持っていると仮定した場合、それを譲るあるいは使用許諾することができるのか。当然できると思いたいのですがそうはいかないところが、法律理論のややこしいところでです。パブリシティの権利の法律的性格をはっきりさせておかないと、この点についての答えは出てきません。

パブリシティの権利の法律的性格については、3つの説があります。①人格権説、②財産権説、③折衷説です。人格権とはプライバシーの権利と同じようなもので、その個人にしか帰属しません。これを一身専属的権利と言います。パブリシティの権利が人格権であれば、その人が本来持っている根源的な価値となり、他人に譲渡することができないのです。しかし財産権であれば、これを譲ることも可能になります。この2つを折衷させた説もあります。さきほどの東京地裁民事47部の判決は、「人格権に根ざす財産権」というわけの分からない言葉を使っているので、折衷説だろうと考えられます。

以上のような議論が、実際の訴訟ではどのようにされたのでしょうか。統一契約書第16条第1項には「肖像権、著作権のすべてが球団に属し」とあるのですが、これはどのような意味なのかということが問題になりました。選手がそもそも持っている権利を譲ったものなのか、この権利を使ってもいいという許諾を与えただけなのか。結論から言うと裁判所の判断は、これは権利を譲ったものではなく使ってもいいと許諾をしたものだという解釈でした。

一番大きな問題は、この統一契約書の「権利は球団に属す」という条項をそのまま、有効と認めていいのかという問題です。選手会は、「民法90条違反とか独占禁止法違反だから無効だ」という、私に言わせれば一歩引いた議論で攻め立てましたが、選手会の立場に立てば、「これは人格権なんだから譲ることができないんだ」という主張を前面に押し立てたほうが良かったのではないかと個人的には思っています。しかし仮に人格権ということになると、この権利を譲ることはできなくなります。したがって、統一契約書にいくら「権利を譲る」とか「権利は球団に属す」などと書いてあっても、それは法の基本理論に反して無効ということになるわけです。「一身専属的な権利は譲れない」と言っても分かりにくいかもしれませんが、根源的な人格に根ざす権利とは、例えば人身売買をはじめとした商売の対象にしたり譲ったりできないということは皆さんも理解していると思います。そのような性質のものならば譲れない、つまり無効ということになります。

4.取引ルールの不在

このような裁判が起きたことで、実務にどのような影響があったのか。これが今日の本論です。パブリシティの権利については数多くの判例があり、論文も膨大な数です。しかしこれから私が話そうとすることは、まったくと言っていいほどそういう判例や論文の中には出てきません。ここに、日本の法律学の大きな落とし穴があると私は感じています。

コナミの立場に立って考えてみてください。プロ野球12球団が日本野球機構に権利を一括して処理してくれと委託して、野球機構はコナミとだけ使用許諾契約を結びました。長年にわたって統一契約書に基づいて契約がされてきて、問題になったことはありませんでした。ですから権利を使ってもいいという契約を安心して結び、対価も当然払います。そうやって統一契約書を信頼して契約を結んだのに、選手会からいきなり「待った」をかけられてしまったわけです。しかも「この統一契約書は無効だ」とか、「パブリシティの権利は選手が持っているんだから、勝手に統一契約書に基づいて契約されては困る」と言われてしまった。しかしそれはプロ野球界内部の内紛で、コナミからすればとばっちりに過ぎません。結果的にコナミは、決着したらその結果にしたがって対応を考えていくということになりました。

アメリカでは正々堂々と扱われていて判例上でも確立されたパブリシティの権利が、実は誰と取引していいのか分からないという馬鹿げた問題にぶち当たってしまったというわけです。プロ野球選手だけではなく音楽家や芸能人などの有名人の氏名・肖像のパブリシティ価値を利用して商品化していくということは、世界的にも巨大なマーケットになっているのにもかかわらず、そのマーケットを規律するルールがあやふやだということが、このことではっきりしたのです。

整理すると数点の問題が浮上します。まず第1に、コナミあるいはカルビーの立場に立ってみると、誰と取引をしたらいいのか、誰から許諾を受けたらいいのかが分からないという問題です。権利は団体にあるのか、球団にあるのか、それとも選手個人にあるのか。真の権利者が分からないというわけです。

第2に、プロ野球だけではなく各スポーツ団体や音楽家やタレントのプロダクションの場合も、統一契約書を持っています。そのほとんどは包括的な権利処理権限というものを作っていて、団体にその権利があるという統一契約の例が非常に多い。しかしプロ野球の統一契約で問題になったように、人格権説だったらその統一契約が無効ということになるし、財産権ということになれば有効になります。したがって統一契約書を法的に有効なものとして認めてもいいのかという問題があります。

第3に、権利そのものを譲渡する場合と、権利はもともとの権利者が保有したまま、専用実施権を設定するという形で使用を許諾するという2つの形態があるという問題です。つまり権利の譲渡あるいは許諾はできるのかということです。ここでも、人格権説に立てば一身専属的な権利だから譲渡はできませんが、財産権説なら譲渡できるということになります。

第4に、権利侵害があった場合、誰の名前で法的な手続きをとるのかという問題です。例えばキャラクターグッズの海賊版が売られていて、それを差し止めたいとか、損害賠償の訴訟を起こしたい、あるいは内容証明郵便を出したいといった場合に、誰の名前で要求すればいいのかはっきりしない。つまりこのパブリシティの権利は選手やアーティスト個人にあるのか、それとも球団やプロダクションにあるのかという問題です。しかし通常、アーティスト本人は裁判の当事者にはなりたがらないので、自分の名前を出すことを非常に嫌がります。したがってプロダクションに一括で解決して欲しいというのが、普通のアーティストの姿勢です。だからといってプロダクションの名前を出しても、「お前には権利が無い」と言われればそこでつまづいて裁判に負けてしまう。そのためにも、誰の名前で裁判を起こすのかという理論上の問題を決着しておかなければなりません。

第5に、逆に自分がパブリシティ権を侵害したとして訴訟を起こされた場合、相手側のうち誰が権利者であるとして応訴すればいいのかという問題も出てきます。

以上のように、パブリシティという基本的な権利の帰属の問題、あるいは法的性質の問題が、取引ルールを確立していないことによって次々に出てきてしまいます。

ほかにも「日本プロゴルフ協会」や「日本バレーボール協会」、「日本俳優協会」などのあらゆる団体が、統一契約書を有しています。そして大きな団体のほとんどは、こうした権限を団体側に持たせるというケースが多い。したがってこれを決着しておかないと、すべての取引ができなくなってしまいます。それにしても今までこんな基本的なこともはっきりしないまま、よく何の紛争も起きずに済んだなあと、不思議な気すらします。逆に言えば、プロ野球界の係争は起きるべくして起きたのだと思います。

こうした権利について敏感なのは、音楽や芸能関係です。しかし判例を見ても、今私が言ったようなことを議論したものはほとんど見当たりません。その中から二つほど紹介します。一つは加勢大周事件(平4.3.30東京地判・判時1440号96頁)。役者の加勢大周がプロダクションと専属契約を結び、その後に独立をしたとき、「加勢大周」という芸名をそれ以降も使っていいのかということが問題になりました。つまり「芸名」は誰のものなのかというわけです。ちょっと特殊ですが「芸名」もパブリシティの権利です。もう一つはロックグループの黒夢事件(平14.7.17東京高判・判時1809号39頁)です。この事件では、プロダクションが統一契約の中の「氏名・肖像などのパブリシティの権利を譲ることができる」という条項に基づいて、肖像権の使用権を別のところに譲ったところ、それに対して黒夢のメンバーが「その権利を勝手に譲ることはできない」として争ったものです。

以上、加勢大周も黒夢も「パブリシティの権利が本来誰に属するのか」という問題から起きた事件です。しかしこのことが問題となった判例は、この2つしかありません。果たしてこれでいいのでしょうか。これが、私が皆さんに考えていただきたいことです。

5.パブリシティの権利の確立

日本は国策として知的財産大国を目指すことを掲げています。その知的財産大国にとって、著名人が持つパブリシティの価値で商売をしていくというパブリシティ権の取引ビジネスは、今や非常に大きなマーケットを構成しています。これまでは海賊版などの違法なキャラクターグッズを勝手に作って販売するということに対し、不正競争防止法あるいはパブリシティ権そのものに基づいた差止請求などが判例として確立されてきました。しかし海賊版は本流ではありません。確かに中国や東南アジアではたくさんの海賊版が横行しています。そういうものを差し止めることも知的財産大国としての一つの課題でもありますが、まともなルールが確立されていないのに周辺だけが発達するという異常事態が起こっているとも言えます。私たちはなんとかして、こうした状況を打破したい。今までは権利者として権利侵害防止のキャンペーンを行ってきましたが、しかしカルビーやコナミなど私たちの商品価値を大切に思って契約してくれる人たちと取引をするときに、足もとがぐらついていてはとてもまともなマーケットとは言えません。私たちはこれまでの活動の反省に立ち、この取引のためのルールを作りたいと考えています。

私たち日本音楽事業者協会は、パブリシティの価値とはアーティスト個人だけに帰属するものではないという考え方をとっています。例えばあるアーティストの名前を使って商売をする際、その著名性は誰の力によって作られたものなのかということを考えてみてください。もちろんアーティスト個人の才能や努力もありますが、現代の音楽・芸能産業では組織力というものが不可欠です。たった1人のアーティストを生むためには、たくさんの無名アーティストやマネージャー、そしてそれ以外の多くの人たちの支えがある。その結果としてつくり出されたのがアーティストの著名性であり、本人の努力だけではありません。例えば「モーニング娘。」という「器」は1つしかありませんが、中身のタレントはどんどん変わっていきます。そこには一人ひとりの努力もありますが、プロダクション側の戦略やそれを売り出していこうと努力した多くのスタッフの力が功を奏したからこそ、あれだけの著名性を有するに至ったわけです。それを念頭において、パブリシティの価値に対して多大な貢献をしたのは誰なのかということを考えてほしい。

私たち日本音楽事業者協会の立場は、この価値は共同の努力によって作られたのだからパブリシティの権利は両者の共有財産なんだというものです。そのため協会では、現在パブリシティ権対策本部の中に研究会も設置し、パブリシティの権利をもっと広く認知してもらおうと努めています。またこの権利を人格権として扱えばアーティストだけの権利になってしまいますが、そうではなく現代の企業活動の総和としてパブリシティ価値が生み出されんだと考えていくならば、これは当然財産権であり共有財産だという考え方を広めていきたい。

私たち日本音楽事業者協会は、年度内に中間報告書を作成してこのことを世に問うていくつもりです。ホームページ上でも発表しますので、皆さんもぜひ見てください。私たちはこの中間報告書で行政や権利団体などに働きかけ、そして新しい法律を作ることで、市場の混乱要因を取り除いてパブリシティ権市場がまともな取引市場になっていくように努力をしていきたいと思います。

さいごに

駆け足での講義で難しかった部分があるかもしれません。現代的なビジネス世界の現場の理論と法律理論とが、互いにかくも大きな影響を与え合うか。「人格権か財産権か」というきわめて観念的だと思われる議論が、ビジネスそのものにどれだけ極端で決定的な影響を与えるか。今日はそのようなことをご理解いただければ嬉しく思います。

―参考文献・HP―

プロ野球選手パブリシティ権事件第1審判決(東京地判平18.8.1)判時1957号116頁以下

升本喜一郎「プロ野球選手の肖像権に関する使用許諾権限の所在」コピライト550号30頁

丹羽繁夫「プロ野球選手のパブリシティ権をめぐる諸問題―東京地判平18・8・1が積み残した問題」NBL858号40頁以下

加勢大周事件第1審判決東京地裁判決(東京地判平4.3.30)判タ781号282頁

大家重夫「加勢大周出演禁止等請求事件」発明90巻12号(1993年12月)

錦織淳「「芸名」は誰のものか」民事法情報69号(1992年6月)4頁以下

社団法人日本音楽事業者協会ホームページ http://www.jame.or.jp/

|