安価・多様な材料の燃料電池を考案

将来の燃料電池市場で有力と目されているのは、固体高分子型燃料電池(PEFC)です。水素イオン電導性ポリマーを用いるPEFCは、約100℃という比較的低温で作動するため、起動しやすいなどの特性があります。問題は、多量の白金と高純度の水素を必要とする点です。実用化を見据えた時には、コストやインフラ整備といった課題が残るでしょう。

私たちが着目するのは、固体酸化物型燃料電池(SOFC)です。触媒に高価な白金を必要とせず、高純度水素以外にも多様な燃料を使用できる上、発電効率は50%以上とPEFCより高いといったメリットがあります。一方で克服しなければならない課題もあります。電解質の低温でのイオン導電性が低く、作動温度が800℃~1000℃と過度に高いため、小型化するとシステム起動に時間がかかってしまうのです。しかしこれらの課題を解消し、迅速なスタートアップ特性を持つ小型熱自立SOFCシステムを構築できれば、PEFCにとって代わるほどのインパクトがあると私たちは考えています。

ガス透過性固体電解質を開発

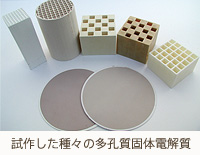

これまでの研究で、私たちはガス透過性固体電解質を持ったセルを開発し、それを使ったディーゼル機関の排ガス浄化システムを提案しました。多孔質の固体電解質のアノード側からカソード側にディーゼル排ガスを流し、電極間に電圧をかけると、電解質を流れるわずかな酸素イオンの移動によって、アノードで煤などの粒子状物質(PM)が酸化され、カソードで窒素化合物(NOx)が還元されます。その結果、極めて微弱な電力でNOx、PMを同時に90%以上浄化することに成功しました。この電解質を用いた排ガス浄化システムをディーゼル自動車の排ガス処理などに応用すれば、排ガス中のNOx、PM削減という側面からも環境負荷低減に貢献することが可能です。

さてこのガス透過性固体電解質セルは、NOx、PMの還元、酸化の他に、多孔質中にガスの流れがあっても電解質としての特性を有することが判明しています。私たちは、このセルをSOFCシステムの課題解決に役立てられると推測しました。

燃焼による熱エネルギーで発電に必要な温度を確保

通常SOFCのセルは気密質で、燃焼極と空気極が隔離されているため、燃料と空気が直接反応することはありません。そのセルを多孔質のガス透過性にすれば、セルを介して燃料と空気の燃焼による熱エネルギーを直接利用でき、外部から加熱しなくても、短時間でセルがイオン導電性を確保できる温度を保持できます。電池反応場において、化学エネルギーの一部を燃焼によって熱エネルギーに変換する試みは、世界でも類を見ない独創的なものです。

実験において、起動時にカソード側の空気とアノード側の燃料の一部を反応させ、セル上に火炎を形成することで、セルは約10秒~20秒で電池動作が可能な700℃以上に到達することを確かめました。燃焼により、OHやOラジカルが増え、発電密度をさらに上げられる可能性があることもわかりました。この結果、迅速に起動する小型熱自立SOFCシステムが構築できるのではないかと考えています。

今後は、電解質セルの焼成条件、電解質セルの気孔率、電極材料などの最適化を図っていく計画です。また多孔質セルでは、結晶成長が進むにつれて機械強度が改善する分、イオン導電性は低下する傾向があることもわかっています。この原因を解明し、今以上に機械強度に優れた高性能のセルの開発を目指します。

地球温暖化防止が喫緊の課題となっている今日、エネルギーにおいても、省力化、資源の循環、新燃料への転換など、より「地球にやさしい」ものが求められています。燃料電池も、そうした期待を受ける次世代のエネルギーシステムの一つです。SOFCシステムは、家庭用コージェネレーションシステムや自動車用補助電源などへの応用を可能にし、エネルギー問題を解決する一助となるはずです。

燃料電池、SOFC、固体酸化物型、クイックスタート、多孔質固体電解質セル、ガス透過型、GDC

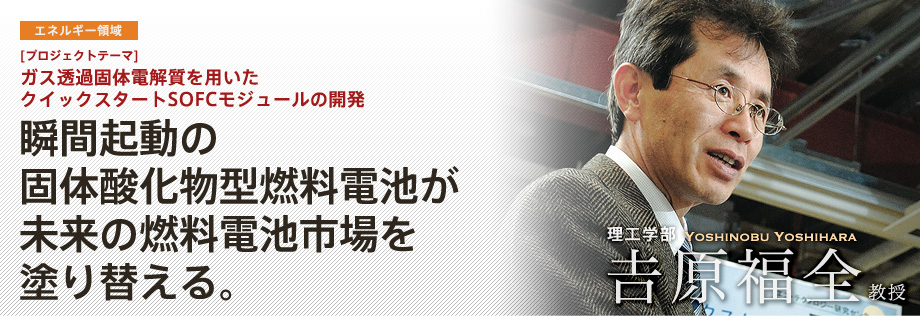

1984年 同志社大学大学院工学研究科機械工学専攻博士課程後期課程単位取得退学。工学博士。'84年 京都大学工学部助手、'88年 立命館大学理工学部助教授、'92年 米国ペンシルベニア州立大学客員研究員。'95年 立命館大学理工学部教授、現在に至る。日本機械学会、日本自動車技術会、日本燃焼学会、廃棄物学会所属に所属。'89年 日本機械学会奨励賞を授賞、'01年 日本機械学会熱工学部門講演論文表彰を受賞。