芽生えるテトラピロールの応用シーズ

テトラピロールを基本構造に持つ分子には、クロロフィルやヘムなど生体内物質が多く含まれます。近年、これらの分子が、生体内でエネルギー代謝や酸化還元反応などの重要な役割を果たしていることがわかってきました。テトラピロール分子の基本的な機能が次第に明らかになりつつある今、芽生え始めたのが、応用の可能性です。例えばテトラピロールの代謝を改変することで植物の常緑化や枯死を誘導したり、光線力学療法によってガン治療に貢献したりすることも可能になるかもしれません。

これらを現実のものとするため、私たちはテトラピロール分子の構造と機能を分子レベルで解明しようとしています。その成果の一つとして、光に応答するエネルギー変換材料の創製を目指しています。

人工光合成アンテナを創製

私たちは既存研究で、天然のクロロフィルの機能を分析し、新たなクロロフィル分子を合成し、光を吸収してエネルギーを移動させる人工光合成アンテナの作製に成功しています。 通常の光合成では、光を集めるアンテナ部の形成に色素分子とタンパク質を必要とします。ところが緑色嫌気性光合成細菌の膜外アンテナ部(クロロゾームと呼ばれている)では、特別なクロロフィル色素分子が自己集合してアンテナ色素を構成していることがわかったのです。自己会合しやすい官能基をクロリン環周辺部に配置することで、超分子構造の整った自己会合体を形成できることと、この色素会合体が、タンパク質がなくてもそれ自身で光収穫・伝達機能を持つことを発見しました。

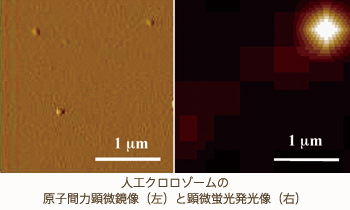

次いで、こうした天然クロロゾームを人工的に作ろうと考えました。まずはクロロフィルaなど入手が容易なテトラピロールを原料として、クロロフィルのモデル化合物を合成しました。天然では長鎖炭化水素基と親水性の部分を持つ脂質分子が集まる環境で、クロロフィル分子が自己会合しています。中性の人工界面活性剤を用いてこの環境を再現し、合成クロロフィル分子が自己集積することを確かめました。

さらにデバイス化するためには、分子を基板に固定化する必要があります。しかし人工のクロロフィルは不安定で、なかなか基板に固定化できません。そこで膜表面を重合して高分子化し、物理的、化学的に安定化することで、100nm前後の人工クロロゾームを基板上に並べることに成功しました。これらの人工クロロゾームが、光を吸収してエネルギーを移動させることも確認しています。

新規テトラピロールでデバイスを創製

これらの研究を礎に、このプロジェクトでは、テトラピロールの多様な機能を明らかにし、応用の可能性を探っています。テトラピロールの代謝系には、未同定な微量成分が多数存在しています。これらの分子を解明しつつ、生合成、分解経路の解明も試みています。

またクロロフィルの合成遺伝子については解明が進んだものの、マイナーな成分に関しては、未同定のものも数多く存在します。生物化学的手法によってこれらを探っています。バクテリオクロロフィル(BChl)-eの7-ホルミル基の合成や、BChl-b/gの8-エチリデン基の合成などを進め、そのデータを元に新たなテトラピロール類の合成や分解にも取り組みます。

さらには新たな自発集積型テトラピロール分子で光応答材料を創製し、デバイスを開発することも目指しています。それは将来、環境調和型の太陽電池や光変換素子の開発に寄与するでしょう。

テトラピロールの応用範囲は、エネルギーだけに留まりません。食糧、環境、医療など多様な分野へその可能性は広がっています。

テトラピロール、クロロフィル、光合成、超分子化学、自己集積化、光応答材料、デバイス

1986年 京都大学大学院理学研究科化学専攻博士後期課程修了。理学博士。'86年 京都大学理学部研修員、'87年 日本学術振興会特別研究員、京都大学理学部化学教室助手。'91年 アレキサンダーフォンフンボルト財団奨学研究員、'93年 立命館大学理工学部助教授、'98年 科学技術振興事業団さきがけ研究21研究員、'99年 立命館大学理工学部教授、'08年 同校薬学部教授、現在に至る。日本化学会、光化学協会、国際光合成研究学会、国際ポルフィリン・フタロシアニン学会、日本・ヨーロッパ・アメリカ各光生物学会、有機合成化学協会、ドイツ化学会、複合系の光機能研究会等に所属。'06年 光化学協会賞を受賞。