![]()

誰もが夢を目指せる社会をつくりたい

NPO法人D.Live(ドライブ)代表 田中洋輔さん(2009年度文学部卒)

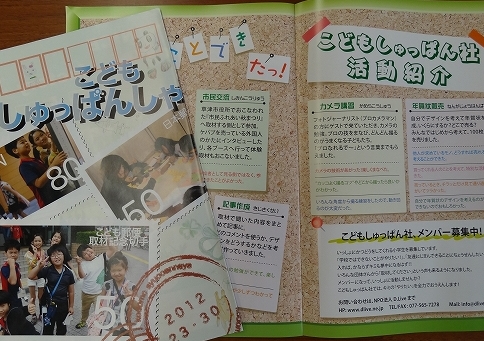

草津市で小学生が雑誌をつくる「こどもしゅっぱん社」を開講

私は、立命館大学在学中の2009年に、D.Liveを設立しました。大学入学当初から、「将来は社会を変えるような仕事をしたい」という漠然とした思いがありました。議員秘書やテレビ番組制作会社でインターンをしましたが、もっと直接的に、もっと具体的に社会を変える仕事ができないか、と考えるようになりました。

「子どもたちの可能性を伸ばしたい」という強い思いはあるものの、それをどうやって仕事にしたらいいのかわからなかったとき、雑誌でNPOや社会起業という方法を知り、「これをやりたい!」と思って団体を立ち上げました。

初めのイベントは、中学生が将来や夢について大人と語るというものでした。設立して2年くらいは、小さなイベントを行いながら、夢って何?自信って何?なぜ必要?ということを自分に問いかけ、文献を調べたりデータで裏付けを取ったりしながら、言葉にできていない自分の思いを具体化していきました。

孤食(子どもが一人で食事をすること)をなくすために学童保育とカフェを融合させたものをつくろうとか、子どもたちに自信をつけさせるためにギネスに挑戦する塾をつくろうとかいろいろアイディアはあったのですが、ビジネスとして成り立たせるのが難しく、実現しませんでした。

内閣府の社会的企業支援基金を申請するとき、ギネス塾のアイディアのひとつとして考えていた「小学生がフリーペーパーをつくる」という企画を練り直してみました。そうすると、いろいろなことに挑戦できる、たくさんの人と関われる、目に見える成果物がある、というこの企画のいいところが見えてきました。結果、助成金もいただくことができて、これをきっかけにNPO法人を設立し、実際の事業も始めました。

「こどもしゅっぱん社」では、1冊の雑誌を半年ほどかけてつくります。コンセプトを話し合う、友達の前でプレゼンテーションする、記事の内容やページ構成を考える、取材をして記事を書く、デザインを考える…という一連の流れをすべて子どもたちにやってもらっています。アドバイスはしますが、極力手は出さないように気をつけています。「その企画って本当に読みたい?誰がターゲット?」とか、結構厳しいことも言いますよ(笑)。

この事業をやっていて一番良かったことは、こどもたちの成長を見られることです。以前、小学校4年生の女の子がまちの人にインタビューをするのについて行ったことがありました。「あの人急いでそう」「あの人怖そう」と言って、結局2時間経っても一人もインタビューできませんでした。その日はとても悔しそうにしていましたが、次の週に来たときはちょっと表情が違って見えました。彼女がインタビューに成功し、「今までで一番頑張った」と言ったときは、こっちも嬉しくなりました。

子どもたちは、「こどもしゅっぱん社」の活動をすごく楽しんでいて、家や学校などいろいろなところで話をしているみたいです。子どもがハブ(中心)となって人がつながり、雑誌があることでさらにつながりが大きくなっていく、というのが現実になってきています。草津市に子どもたちの応援団となるような緩やかな人のつながりができ、同時に昔からまちにいる人と新しく来た人をつなぐ役割も果たすことができれば、この活動がさらに意味のあるものになるのではと思っています。

最近、子どもたちが自分から「これやってみたい」と言うことが増えてきました。この活動で自信を持った子どもを増やし、ひいてはどんな子どもでも自分の未来に期待を持ち、誰もが夢を描くことのできる社会をつくって行きたいと思います。

「子どもたちの可能性を伸ばしたい」という強い思いはあるものの、それをどうやって仕事にしたらいいのかわからなかったとき、雑誌でNPOや社会起業という方法を知り、「これをやりたい!」と思って団体を立ち上げました。

初めのイベントは、中学生が将来や夢について大人と語るというものでした。設立して2年くらいは、小さなイベントを行いながら、夢って何?自信って何?なぜ必要?ということを自分に問いかけ、文献を調べたりデータで裏付けを取ったりしながら、言葉にできていない自分の思いを具体化していきました。

孤食(子どもが一人で食事をすること)をなくすために学童保育とカフェを融合させたものをつくろうとか、子どもたちに自信をつけさせるためにギネスに挑戦する塾をつくろうとかいろいろアイディアはあったのですが、ビジネスとして成り立たせるのが難しく、実現しませんでした。

内閣府の社会的企業支援基金を申請するとき、ギネス塾のアイディアのひとつとして考えていた「小学生がフリーペーパーをつくる」という企画を練り直してみました。そうすると、いろいろなことに挑戦できる、たくさんの人と関われる、目に見える成果物がある、というこの企画のいいところが見えてきました。結果、助成金もいただくことができて、これをきっかけにNPO法人を設立し、実際の事業も始めました。

「こどもしゅっぱん社」では、1冊の雑誌を半年ほどかけてつくります。コンセプトを話し合う、友達の前でプレゼンテーションする、記事の内容やページ構成を考える、取材をして記事を書く、デザインを考える…という一連の流れをすべて子どもたちにやってもらっています。アドバイスはしますが、極力手は出さないように気をつけています。「その企画って本当に読みたい?誰がターゲット?」とか、結構厳しいことも言いますよ(笑)。

この事業をやっていて一番良かったことは、こどもたちの成長を見られることです。以前、小学校4年生の女の子がまちの人にインタビューをするのについて行ったことがありました。「あの人急いでそう」「あの人怖そう」と言って、結局2時間経っても一人もインタビューできませんでした。その日はとても悔しそうにしていましたが、次の週に来たときはちょっと表情が違って見えました。彼女がインタビューに成功し、「今までで一番頑張った」と言ったときは、こっちも嬉しくなりました。

子どもたちは、「こどもしゅっぱん社」の活動をすごく楽しんでいて、家や学校などいろいろなところで話をしているみたいです。子どもがハブ(中心)となって人がつながり、雑誌があることでさらにつながりが大きくなっていく、というのが現実になってきています。草津市に子どもたちの応援団となるような緩やかな人のつながりができ、同時に昔からまちにいる人と新しく来た人をつなぐ役割も果たすことができれば、この活動がさらに意味のあるものになるのではと思っています。

最近、子どもたちが自分から「これやってみたい」と言うことが増えてきました。この活動で自信を持った子どもを増やし、ひいてはどんな子どもでも自分の未来に期待を持ち、誰もが夢を描くことのできる社会をつくって行きたいと思います。