研究科紹介Introduction

博士課程前期課程

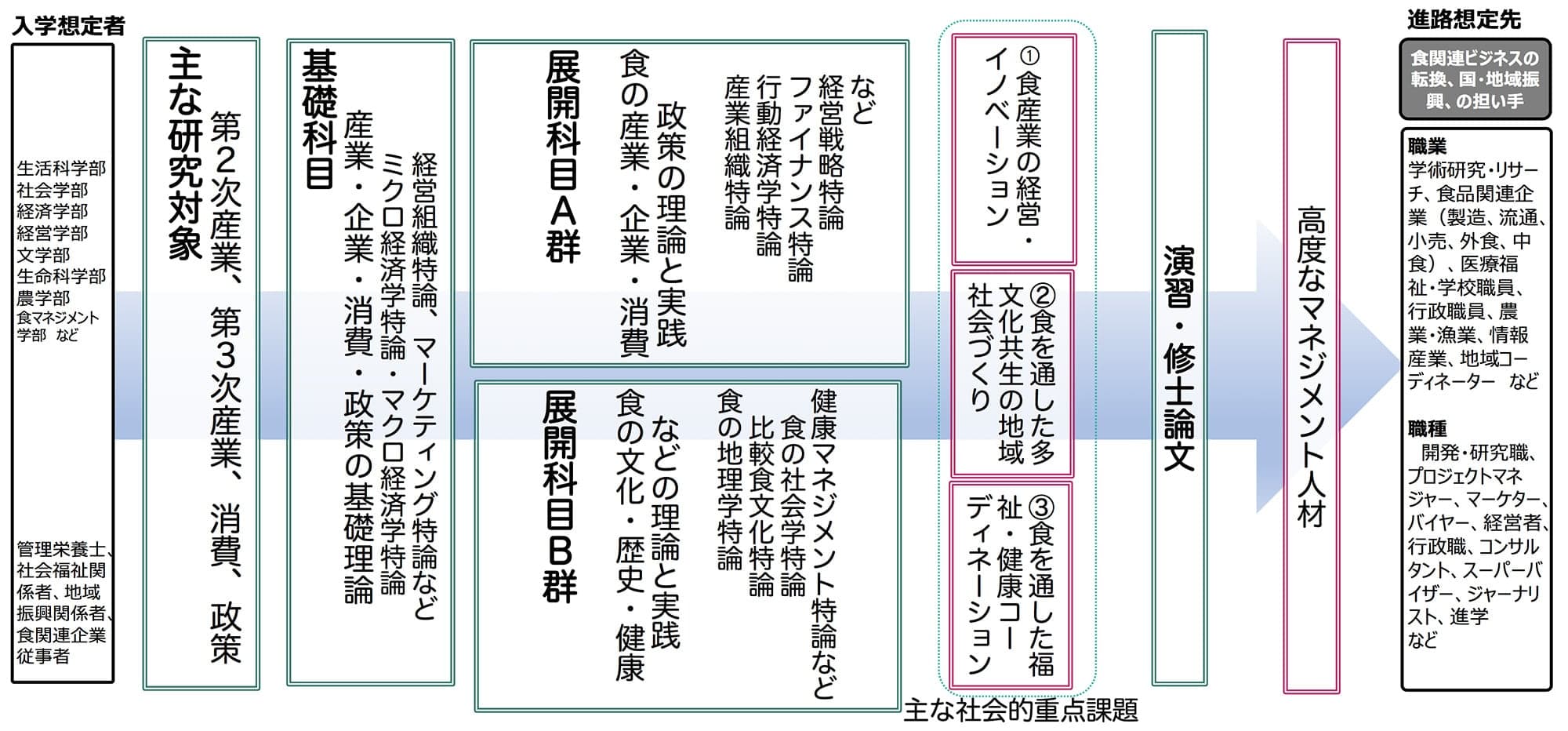

博士課程前期課程では、高度専門職業人養成を中心とし、食に関連する産官学で活躍する高度人材の輩出を目指しています。また同時に研究者等養成にも対応しています。

(1)食の諸課題解決に向けて、マネジメントの基盤となる産業・企業・消費・政策の基礎理論を学ぶための基礎科目

基礎科目においては、食を含む経済社会の仕組みや、食の供給・消費の仕組み、組織の役割や経営手法などを体系的に理解した上で、社会的な最適性や持続性を目指す政策や、食に関わる組織を構築し、さまざまな食の諸課題を解決できる力の基礎を身に付けます。併せて食マネジメント特論という本研究科における食関連分野のマネジメント能力を高める経済学・経営学に研究の基盤を置く複数教員が担当する科目を置き、また食に関わる複数分野の知識を理解する糸口となる食総合特論があります。

(2)基礎科目で取得するマネジメント能力をさらに発展させ、食の分野についての幅広い知見を身につけて、実践的マネジメント能力を習得する展開科目

展開科目はA群とB群に分かれ、A群は、課題解決に実践的に取り組むにあたり、食の産業・企業・消費・政策を繋ぐマネジメント能力を身につけるための理論的・実践的な経済学・経営学領域の科目です。B群は食マネジメント研究に必要な食の文化・歴史・健康などに関する理論的・実践的な科目群で、食の課題を深く理解し食の分野についての幅広い知見を得ることができます。

また、研究上必要となる英語力の向上と英語の学術的な発信力などを身に付けるアカデミックイングリッシュや、社会的な実情や課題内容を研究課題に結び付け応用することできる食マネジメント実践特論を設置しています。

(3)食の複合的な理解とマネジメント能力をはかる修士学位論文

前期課程において、その研究の成果となるのが修士学位論文であり、この内容が人材育成目的の達成度をはかる指標となります。そこで、研究演習において、修士学位論文作成プロセスと関連した研究指導を、段階的・組織的になるように工夫し、食マネジメント人材としての知識の修得および研究の進展を行います。また修士学位論文の評価基準に複数の学術分野の知見の反映を含め、食の複合的な視点を身に付けます。さらに、研究上の課題に応じて、海外での研究活動や、国内での長期にわたるフィールド調査なども可能です。

| 科目区分 | 授業科目 | 修得必要単位数 | |

|---|---|---|---|

| 基礎科目 | 食マネジメント特論 | 食マネジメント特論を含む8単位以上 | |

| ミクロ経済学特論 | |||

| マクロ経済学特論 | |||

| 統計学特論 | |||

| 経営組織特論 | |||

| 会計学特論 | |||

| マーケティング特論 | |||

| 食総合特論 | |||

| 展開 科目 |

A群 | 産業組織特論 | 8単位以上 |

| 行動経済学特論 | |||

| 国際経済学特論 | |||

| 食料経済学特論 | |||

| ファイナンス特論 | |||

| 経営戦略特論 | |||

| 食サービスマネジメント特論 | |||

| 食のリスクマネジメント特論 | |||

| 商品開発特論Ⅰ | |||

| 商品開発特論Ⅱ | |||

| B群 | 食の地理学特論 | 単位数指定無し | |

| 食の歴史学特論 | |||

| 比較食文化特論 | |||

| 食の社会学特論 | |||

| フードクリティーク特論 | |||

| 食の公共政策特論 | |||

| 健康マネジメント特論 | |||

| 食と認知科学特論 | |||

| 研究演習 | 研究演習Ⅰ | 6単位以上 | |

| 研究演習Ⅱ | |||

| 研究演習Ⅲ | |||

| 研究演習Ⅳ | |||

| その他 | アカデミックイングリッシュ | 単位数指定無し | |

| 食マネジメント実践特論 | |||