![]()

南アフリカの金鉱山で地震について研究

内浦大海さん(理工学研究科博士課程前期課程2回生)

僕の地元の静岡県浜松市では、将来発生が予想される東海大地震に備え、防災訓練が盛んです。そのためか、幼い頃から防災分野に対する関心がありました。学部の3回生時に将来について考えたとき、「防災・環境問題・資源の安定供給など世界規模で社会や経済のインフラに関わることがしたい」と思うようになりました。そしてこれらには地震の問題が共通して関わっています。幼い頃からの関心と将来の目標が一致し、地震について大学院で詳しく研究することにしました。

昨年の8月~9月の2ヶ月間、理工学研究科のGRGPというプログラムを利用して南アフリカ共和国に地震の研究に行きました。南アフリカには金の鉱山が多く、地中深くまで掘るので掘削を原因とした地震が度々起こっています。現地で測定したデータは日本にいても手に入りますが、データが取られている現場を自分で見てみたいという思い、またアパルトヘイトの影響がどの程度残っているのかなど文化的な面への興味がありました。

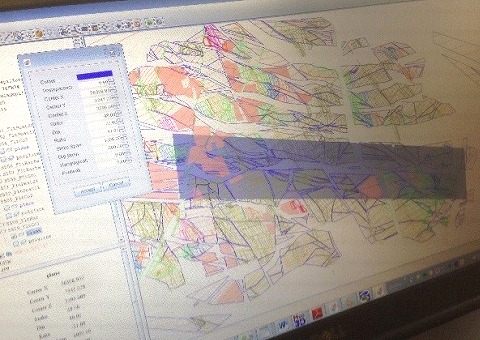

南アフリカでは、大学の研究室で鉱山から採取した岩石を破壊して強度測定をしたり、金鉱山を所有する会社で採掘のデータをもらって鉱山の安全評価をしたりしました。また、実際に地下3000mにある採掘現場に入り、歪みを測定する機器メンテナンスのサポートを行いました。

採掘現場へは、作業員50~60人くらいと一緒にエレベーターにすし詰め状態で10分くらいかかりました。地熱の影響で気温は40度近く、掘削時には大量の水を使うので、湿度も高く苛酷な環境でした。岩がむき出しの地下深くで数百人が作業をしているのは、映画か何かを見ているようで現実感がありませんでした。この光景が日常である作業員の方からは、「わざわざこんなところに来たがる理由がわからない」と言われてしまいましたが…。

2ヶ月ほどの滞在でしたが、英語でアポイントを取り、日本人が周りにいない状況で生活したことで、新しいことに挑戦する度胸がつき、留学生との交流会のスタッフになるなど積極的になりました。出発までにGRGPで英語のプレゼンテーション・ディスカッションの授業や目標設定のためのアドバイスがあったことが役に立ったと感じています。また、白人と黒人が普通に話している光景を目にしたり、レストランなどでは両者には経済的な格差は残っているという印象を受けたり、現地でないと感じ取れない経験もできました。

研究面では、データの一つひとつが意味することが具体的にイメージできるようになりました。いろいろな方に協力してもらったので「自分だけの研究ではない」という意識が生まれ、研究へのモチベーションもさらに高まりました。この研究を「作業の安全性向上」という形で現地にフィードバックできるように引き続き取り組んでいきたいと思います。

昨年の8月~9月の2ヶ月間、理工学研究科のGRGPというプログラムを利用して南アフリカ共和国に地震の研究に行きました。南アフリカには金の鉱山が多く、地中深くまで掘るので掘削を原因とした地震が度々起こっています。現地で測定したデータは日本にいても手に入りますが、データが取られている現場を自分で見てみたいという思い、またアパルトヘイトの影響がどの程度残っているのかなど文化的な面への興味がありました。

南アフリカでは、大学の研究室で鉱山から採取した岩石を破壊して強度測定をしたり、金鉱山を所有する会社で採掘のデータをもらって鉱山の安全評価をしたりしました。また、実際に地下3000mにある採掘現場に入り、歪みを測定する機器メンテナンスのサポートを行いました。

採掘現場へは、作業員50~60人くらいと一緒にエレベーターにすし詰め状態で10分くらいかかりました。地熱の影響で気温は40度近く、掘削時には大量の水を使うので、湿度も高く苛酷な環境でした。岩がむき出しの地下深くで数百人が作業をしているのは、映画か何かを見ているようで現実感がありませんでした。この光景が日常である作業員の方からは、「わざわざこんなところに来たがる理由がわからない」と言われてしまいましたが…。

2ヶ月ほどの滞在でしたが、英語でアポイントを取り、日本人が周りにいない状況で生活したことで、新しいことに挑戦する度胸がつき、留学生との交流会のスタッフになるなど積極的になりました。出発までにGRGPで英語のプレゼンテーション・ディスカッションの授業や目標設定のためのアドバイスがあったことが役に立ったと感じています。また、白人と黒人が普通に話している光景を目にしたり、レストランなどでは両者には経済的な格差は残っているという印象を受けたり、現地でないと感じ取れない経験もできました。

研究面では、データの一つひとつが意味することが具体的にイメージできるようになりました。いろいろな方に協力してもらったので「自分だけの研究ではない」という意識が生まれ、研究へのモチベーションもさらに高まりました。この研究を「作業の安全性向上」という形で現地にフィードバックできるように引き続き取り組んでいきたいと思います。