学振について知る

学振の種類って?

学振は、日本の研究者を支援するための機関で、特に若手研究者の育成に力を入れています。区分には、DC1、DC2、PD、RPDがあり、博士課程在籍期間を対象となる区分は、DC1、DC2となります。

DC1は博士課程の初期段階から支援を受けられDC2は博士後期課程の中盤から支援を受けられます。

DC1、DC2はその申請時期を踏まえると、博士前期課程の内から自分自身の研究課題に向き合い、自分自身の研究をアピールできるようにしておく必要があります。

なお、DC1とDC2の常勤就職率は、博士課程修了後の常勤のアカデミア就職においても、高い傾向にあります。

| 種別 | DC1 | DC2 |

|---|---|---|

| 金額(月額) | 200,000円 | 200,000円 |

| 研究費 (年度) |

150万円以内 | 150万円以内 |

| 支給対象 | 博士後期課程1年次相当~ | 博士後期課程2年次相当~ |

| 申請時期 | 博士前期課程2年次相当の春 | 博士後期課程1年次相当以上の春 |

| 採用期間 | 3年間 | 2年間 |

| 常勤就職率 | 5年後:73.3%/10年後:79.0% | |

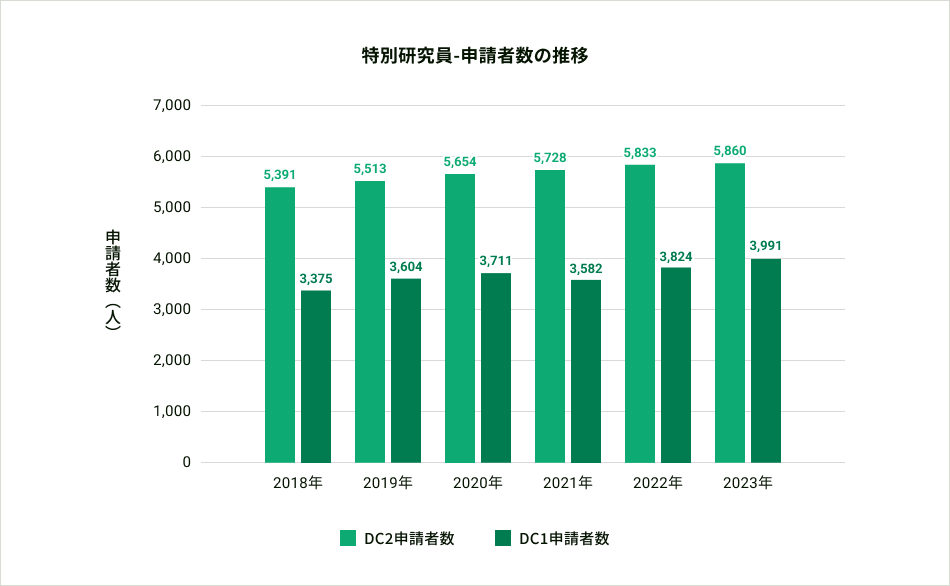

申請者数と採用率

申請者数は例年増加傾向にあり、DC1が約4,000人、DC2が約6,000人と、全国から多くの申請があります。そのうち、DC1の採用予定数は、650人~700人程度、DC2は1,050人~1,100人程度で、採用率はそれぞれ約15%~20%を推移しています。

そのため、多くの申請書の中から、「この人を採用したい!」と思わせる申請書を書く必要があります。

また、採用人数については、分野ごとに偏りがでないよう、調整がなされています。

- 令和6(2024)年度データ

DC2申請者数

| 書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系 科学 |

化学 | 工学系 科学 |

情報学 | 生物系 科学 |

農学・ 環境学 |

医歯薬学 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 男 | 312 | 339 | 746 | 426 | 1010 | 426 | 337 | 363 | 555 |

| 女 | 282 | 336 | 113 | 104 | 206 | 83 | 187 | 215 | 327 |

| 合計 | 594 | 675 | 859 | 530 | 1216 | 509 | 524 | 578 | 882 |

申請者合計:6,367名(男4,514名/女1,853名)

DC2採用者数

| 書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系 科学 |

化学 | 工学系 科学 |

情報学 | 生物系 科学 |

農学・ 環境学 |

医歯薬学 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 男 | 64 | 71 | 127 | 78 | 180 | 81 | 54 | 56 | 99 |

| 女 | 38 | 42 | 21 | 14 | 25 | 7 | 38 | 43 | 53 |

| 合計 | 102 | 113 | 148 | 92 | 205 | 88 | 92 | 99 | 152 |

採用者合計:1,091名(男810名/女281名)、採用率17.1%

DC1申請者数

| 書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系 科学 |

化学 | 工学系 科学 |

情報学 | 生物系 科学 |

農学・ 環境学 |

医歯薬学 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 男 | 242 | 235 | 551 | 371 | 668 | 314 | 301 | 267 | 360 |

| 女 | 193 | 180 | 88 | 98 | 130 | 62 | 148 | 147 | 236 |

| 合計 | 435 | 415 | 639 | 469 | 798 | 376 | 449 | 414 | 596 |

申請者合計:4,591名(男3,309名/女1,282名)

DC1採用者数

| 書面合議審査区分 | 人文学 | 社会科学 | 数物系 科学 |

化学 | 工学系 科学 |

情報学 | 生物系 科学 |

農学・ 環境学 |

医歯薬学 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 男 | 32 | 35 | 88 | 56 | 96 | 47 | 43 | 45 | 56 |

| 女 | 29 | 26 | 10 | 17 | 23 | 10 | 28 | 20 | 33 |

| 合計 | 61 | 61 | 98 | 73 | 119 | 57 | 71 | 65 | 89 |

採用者合計:694名(男498名/女196名)、採用率15.1%

選考プロセス

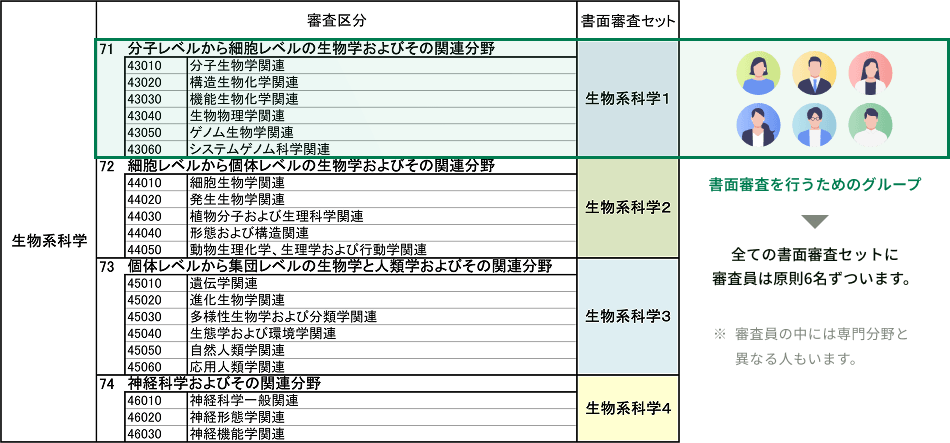

特別研究員-DCの選考は、関連する審査区分を組み合わせて設定されたグループに分かれ、複数かつ同一の特別研究員等審査会審査委員が、二段階にわたり、同じ書面審査セットの複数の申請について独立して書面による審査を実施する「二段階の書面審査」方式によって行われます。

-

大学が

とりまとめて

申請 -

一段階目の書面審査

1~5の5段階の絶対評価をした後に書面セット内にて総合的に相対評価を付ける

6人の審査員

-

採用内定数の

上位80%〜120%

の申請者が通過 -

二段階目の書面審査

他の審査員の評価を参考にし、改めて4段階の評点A~Dの4段階の評価を付ける

前回と同じ6人の審査員

-

採用者の

決定

一段階目の書面審査

- 研究計画の着想及びオリジナリティ

- 研究者としての資質

の2つの項目ごとに、絶対評価により5段階の評点(5:非常に優れている、4:優れている、3:良好である、2:普通である、1:見劣りする)を付します。

その後、上記2項目の点数を踏まえて、総合的に研究者としての資質及び能力を判断した上で、書面審査セット内での相対評価により5段階の総合評価の評点を付します。

一段階目の書面審査結果を踏まえ、採用内定数の上位80%~120%の申請者を「ボーダーゾーン」として、二段階目の書面審査対象とします。

二段階目の書面審査

一段階目の書面審査において、他の審査員が付した総合評価の評点及び審査意見を参考に、改めて4段階の評点(二段階目の審査の対象となった申請のうち、A:採用を強く推奨するもの、B:採用を推奨するもの、C:採用してもよいもの、D:A~C に入らないもの)を付します。

審査区分、書面審査セットのイメージ(例)

Point

書面審査区分は、小区分が束になり、分野の幅が広がるため、審査員が必ずしも自身の研究テーマど真ん中の申請を審査するわけではないということです。そのため、自身の研究テーマがどの小区分に申請するのかを慎重に見極める必要があります。

しかも、審査員一人当たりの審査件数は多量(40名以上)であること、総合評価は相対評価であることを踏まえると、いかに他の申請と比べて、採用したいと思わせるかが重要となってきます。

学振採択に向けて

以上のことを踏まえると、学振の申請書作成においては、自身の強み、研究の魅力や本質に向き合った上で、視覚的な工夫、分かり易く読みやすい文章、一貫した論理構成を備え、審査員を惹きつけることが重要となります。加えて、指導教員や研究室のメンバーなどから多面的な視点で意見をもらい、申請書をブラッシュアップし続ける必要があります。

立命館大学院キャリアパス推進室では、より良い申請書の作成支援などを始めとしたプログラムを準備しています。是非、活用してみてください!