[佐藤満HomePage]

[「政策過程モデルの検討」目次]

3−2.「第三の政治過程」モデル

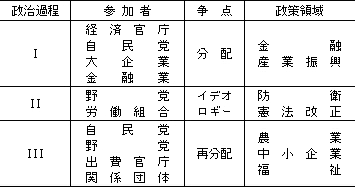

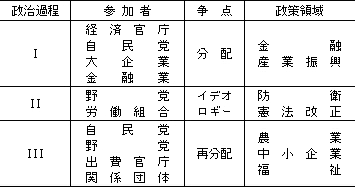

真渕のモデルは、主として村松の「政策過程」に疑問を投げかけている。ある程度村松モデルの妥当性を受け入れつつも、村松においては「イデオロギー過程」の参加者でしかなかった野党勢力が、体制を維持しようとする勢力から譲歩を獲得する取り引きの過程があり、この過程こそが村松モデルで「政策過程」と呼ばれている部分のほとんどを占める、という主張がなされている。この過程を真渕は「第三の政治過程」もしくは「政治過程III」と呼び、村松の「政策過程」からこの過程で語られた部分を除いた差分に金融・産業振興政策を中心とする経済の長期的見通しに関連する政策過程があるとするのである(真渕1981、124-8頁)。

表1:政治過程の三重構造

彼のモデルは、村松が棲み分けているとした体制側勢力と反体制勢力が、反体制の側がその「イデオロギーを平等主義イデオロギーに転化することにより」取り引きの過程に参入しているとすることで同じ過程に参加していると主張する。そして、この過程が、実は村松の「政策過程」の大部分を占めるとするのである。村松が体制側のアクターのみの取り引きに封じ込めた「政策過程」、すなわち多元主義的相互作用の過程を、真渕のモデルは「反体制」勢力にも開放したのである。そして、これを取り除いた後に残る、アクターの非常に限定された過程を析出していることになる。

したがって、真渕モデルでいう「第三の政治過程」とは、村松モデルの「政策過程」の修正である。彼のモデルにおいて新たに発見されたのは、この修正によりその存在が明らかになった、体制側のアクターのみが参加するという点では村松の「政策過程」の定義と重なるが、既存の価値の配分ではなく、価値の創出、総量の増加、維持にかかわる、村松のモデルでは見えにくかった「政治過程I」と名付けられたものであったと言える。この政治過程はリンドブロムのいう「ビジネスの特権的地位」とイメージが重なる(Lindbrom1977、chap. 13-15 )。ビジネスは市場システムの維持に関して特別の義務と責任を負っているというわけである。ただ、リンドブロムの場合は、それゆえにビジネスが享受する特権的地位とそれをイデオロギー的に正統化する政策についても議論しているが、真渕の場合、そうした教化策をめぐる政治過程をも含んでの議論を明示的に行っているわけではない。

では、こうした新しい過程を加えて、それらの部分的過程の総和が日本の政治過程の全体像を描けているだろうか。フローマンの基準の「包括性」に照らして、まず、考察してみよう。

このモデルは「イデオロギー過程」(「政治過程II」とも呼ばれる)についてはほぼ村松モデルを踏襲するものである。では、村松モデル同様に、観念的対決の顕在化以外の、利益配分にかかわらない、利益配分の過程に一定の方向性を与える政策領域がこの「イデオロギー過程」に含まれているのかどうか明確ではないのだろうか。真渕の論ずるところを追えば、「政治過程III」において野党勢力は「イデオロギー過程へのドロップアウト可能性を取引材料とすることで」自民党から譲歩を引き出すのであると語られている。その意味で「イデオロギー過程」は明らかに直接には具体的な政策出力を生み出さない対決、システムの効率性の低下を示しており、逆説的に政策過程の方向性を規定するものと考えられていることがわかる。

そうであれば、システム維持のための政策は、先に論じたように、「イデオロギー過程」があるがゆえに「イデオロギー過程」以外のところに存在するはずである。まさに、村松モデルと異なって真渕モデルには「政治過程I」が用意されているので、システムの維持強化を指向する政策で顕在化した対決に結び付いてしまい結果として効率性の低下を招くものは「政治過程II」の「イデオロギー過程」に、篠原のいう「予備支持量の増大のための政策」で、対決に結び付かず成功裡になされる政策は「政治過程I」に含まれると考えられる。

真渕が「政治過程I」の例としてあげる金融・産業振興政策はシステム全体の配分に供される価値の総量を増加、維持することで体制の正統性を高める機能を有している。これと篠原の「政治政策型」に含まれる、教育・マスコミを通じての「予備支持量の増大」を同じカテゴリーと考えてよいかどうかという問題は残るとも思われる。すなわち、結果として体制への求心力を高める政策と意図的に行われるそれを区別するか否かの問題は残る。しかし、先に指摘したようにこの「政治過程I」がリンドブロムの「ビジネスの特権的地位」とイメージを共有するものであるとするならば、真渕自身はイデオロギー的教化策を明示的には論じていないとしても、このモデルは包括性の基準を満たしていると考えてよさそうである。

村松モデルについても真渕モデルについても、政策規定説にこだわらない過程の特徴・パターン抽出型のモデルであり、それぞれの部分的過程がどのような原則、基準のもとに配列されているのかについては明示的に示されていないところがある(10)。それだけに、測定レヴェルが名義的なものを越えているかどうかについては読む側の解釈次第、というところがあることは否めない。真渕モデルについては、同心円状に三つの過程がI、III、IIの順にならべられるならば、中心に近いほど体制への指向が強く、また、過程への参加者が少なくなると解することができ、序数的であると読めると思われる。

次章へ