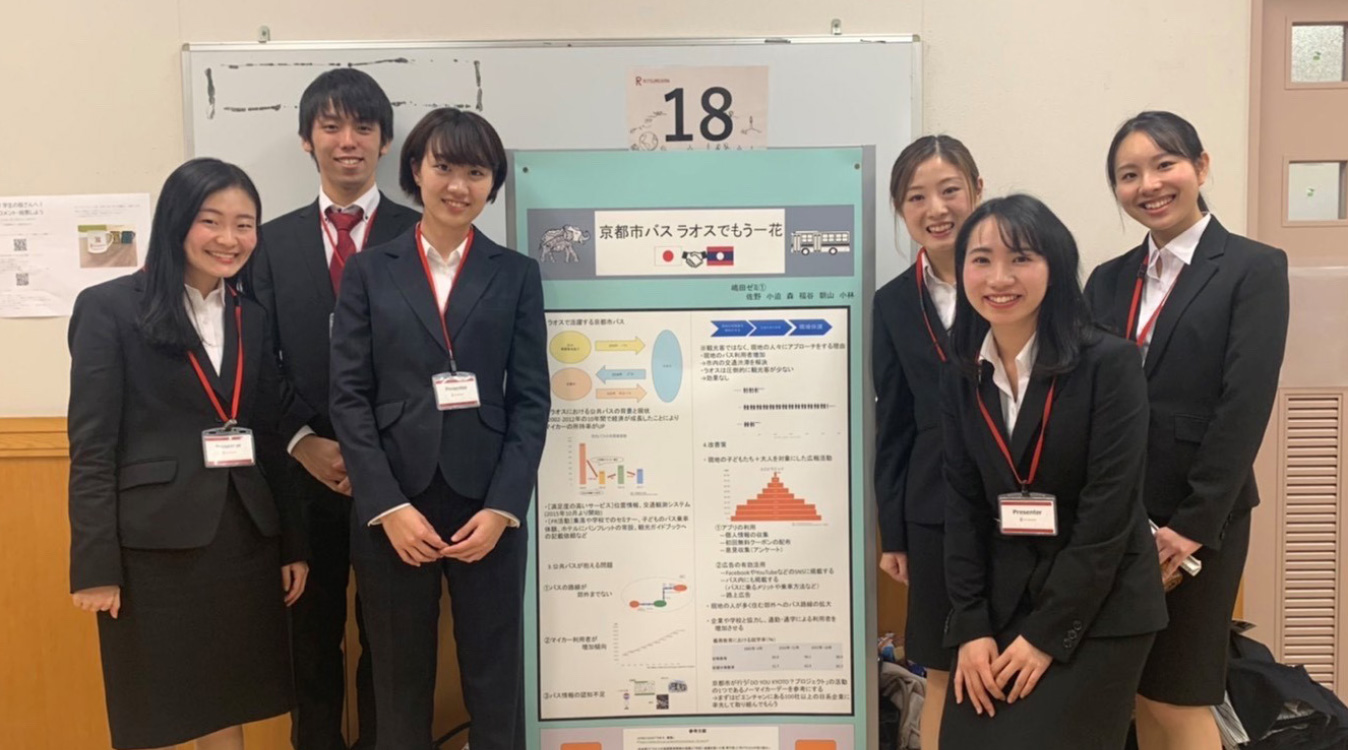

ポスターセッションで

学びの成果を学内外に発表

オープンゼミナール2019で

優勝

佐野 杏菜さん、小迫 悠さん

国際関係学部 3回生(嶋田ゼミ)

学部の学びを学内外に発信する国際関係学部恒例のオープンゼミナール。2019年度はポスターセッション方式で実施されました。優勝は「京都市バス ラオスでもう一花」をテーマにした嶋田ゼミのチーム。リーダー、副リーダーを務めた二人に話を聞きました。

京都市がラオスに贈った市バス車両を

有効活用するための利用促進策を発表

「京都市バス ラオスでもう一花」の発表内容を教えてください。どうしてそのテーマにしたのですか?

佐野嶋田ゼミの専門分野は東南アジアや途上国開発です。嶋田先生は元JICAの職員で、ラオスで活動されていたこともあったので、希望するゼミ生は、夏休みに先生とラオス研修へ行っています。その時、古い京都市バスの車両がラオスで使われていることを知りました。

小迫ラオスと京都市は友好関係にあります。2014年、友好の証として、ラオスから京都市へ象が贈られ、その御礼として、2017年、京都市から中古の市バス車両が贈られました。しかし、ラオスでは急激な経済成長によってマイカーの所有率が上がり、バスが利用されなくなっていて、せっかく贈ったものが活かされていないだけでなく、交通渋滞が発生し、CO2の排出量が増加して、主食であるお米に含まれるビタミンやたんぱく質も減少して栄養失調につながりかねないという問題があると聞きました。そこで、私たちなりにバス利用を促進するための改善策を考え、発表したのです。

佐野現地では、バスの乗車方法がわからない人も多いので、まずは乗車への抵抗感を下げることが重要だと考えました。そこで、アプリを利用したクーポン配布などの広報活動、SNSを利用した広告や動画サイトを利用したバス乗車方法の周知、郊外へのバス路線の拡大などを提示しました。

どのように準備を進めたのですか?

小迫準備期間が1カ月弱しかなかったので、6人のメンバーのうち2人ずつで「現状」「問題点」「改善策」を担当。それぞれが調査を進めてLINEで報告し合い、ゼミの時間にはそれをもとに話し合うという方法をとりました。

佐野私はリーダーを務めました。LINEで次のゼミの時間に決めるべきことを通知し、各自で考えておいてもらったり、調べておいてほしいことを依頼したり、かなり効率良く進められたのではないかと思います。メンバーが自分から積極的に動いてくれたので助かりました。リーダーとして意識していたのは、各担当が調べたこと、考えたことをすべてLINEで共有し、互いにフィードバックし合うことはしっかりやろうということだけでした。

小迫フィードバックをもらうことで改善ができ、次のゼミの時間までにそれぞれの作業を大きく進めることができました。ゼミは4回生の先輩も一緒なので、先輩からフィードバックをもらうこともありました。

嶋田ゼミ 小迫 悠さん(左)、佐野 杏菜さん(右)

嶋田ゼミ 小迫 悠さん(左)、佐野 杏菜さん(右)

学生、先生、企業の方に発表して

その場でフィードバックももらえた

オープンゼミナール当日のことを教えてください。

佐野授業もある日だったので、それぞれ空きコマを利用して全員が交代で発表を行いました。ポスターセッションなので、自分たちの発表内容に興味を持ってポスターの周りに人が集まって来られるたびに目の前で発表し、その場で質問も受ける形式です。最初は緊張もしましたし、全部話すと飽きられる、でもしっかり伝えないと理解してもらえないという葛藤もありました。情報の伝え方がとても難しかったです。

小迫私は、展開をわかりやすく伝えることを意識しました。こんな背景があり、こんな現状があるから、こう考えた、と。順序だてて話さないと、現地に行っていない人にはわかりにくいと思ったからです。

佐野人の発表を聴いたり、聴いている人の反応を見たりしながら少しずつ修正し、最後の方は落ち着いて話すことができました。学生だけではなく、先生方にも発表し、その場でフィードバックをもらえるのはとても良い経験だったと思います。企業の方も多く来てくださいました。大手通信会社の方から、電波で信号のタイミングを変えて交通渋滞を緩和している例があることを教えていただくなど、新しい視点がいただけることもありました。

オープンゼミナールに参加して良かったと思いますか?

小迫はい。ラオス研修で学んだことをみんなで振り返ることで、ラオスでの経験をより深いものにすることができたと思います。

佐野どれだけ理解していても、人にきちんと伝えるのは難しいということを体験できました。その場で質問もされるので、すぐに質問意図をくみ取らなければならないのも勉強になりました。

小迫こちらの考えを一方的に話すのではなく、対話しながら発表するのは初めてでした。発表を近くで聴いてくれる人たちの中には、学生、教授、企業の方など、さまざまな方がおられます。そんな中、このグループはどの話に食いついてくれるか、反応を見ながら話す内容を少しずつ変えていくことができたのも良い経験でした。また、国際関係学部は各ゼミの扱う分野が多岐にわたるので、他のゼミの分野のことがよくわからないという場合もあります。専門性を深めることも大切ですが、誰もが理解できるように一般的な視点から物事をとらえ、かみくだいて伝えることも大切だと学びました。

佐野そうですね。他のゼミの発表を見ていると、一つの問題に対して、国際関係学部の中でもさまざまな捉え方があることが面白いと思いました。たとえば「フェアトレード」は国際関係学部定番のテーマですが、去年と今年ではまったく違う捉え方がされていましたし、ゼミによっても違うのがとても興味深く感じました。

最後に、国際関係学部での学びを卒業後にどう活かしたいと考えているか教えてください。

小迫途上国への関心から国際関係学部に入学して、入学後はカンボジアを中心に周辺の途上国に何度か行き、JICAで長年活躍されてきた嶋田先生のゼミに入りました。途上国に共通しているのは人間らしさや独特の文化が根強く残っていることだと思います。日本でそれが残っているのは地方だと思うので、地域おこし協力隊など、地方に関わる仕事がしたいと思っています。

佐野私は大学入学後にネパールやラオスに行き、途上国に魅力を感じるようになりました。人が楽しそうに生きている姿にひかれるのだと思います。卒業後は人材やキャリアに関わる仕事にたずさわり、知らない土地で活躍できるスキルを磨いて、いつかは青年海外協力隊に参加するという夢をかなえたいと思っています。

MORE INTERVIEWS

-

様々な力が身に付いた1回生時の「基礎演習」。将来の目標は「まちづくり」に関わること。地域活性化に関わる課外活動にも積極的に参加しています。

安井 悠

国際関係学専攻 2回生2025.6.26

studentlife|academics|ir_major|

-

多言語が使えることは将来、非常に有効になると思っているので、強みである語学力・コミュニケーション力を更に伸ばしていきたいと思っています。

田畑 和結斗

国際関係学専攻 2回生2025.6.26

studentlife|academics|ir_major|

-

国際関係学は、様々な学問分野の知識や理論を集約して国際社会を紐解いていく、学問の幅と深みを併せ持つ非常に魅力的な学問です。

片山 純雪

国際関係学専攻 3回生2025.4.11

studentlife|academics|ir_major|

-

学内外で平和構築について考え、行動する様々な活動に参加。これからも核兵器に頼らない平和を創る仕事に関わり続けたいと考えています。

倉本 芽美

国際関係学専攻 4回生2024.4.1

studentlife|ir_major|

-

学生同士や大学と学生との間を繋ぐ「国際関係学部自治会」での活動。3回生からは学部だけでなく大学全体に関わる学生団体でも活動しています。

藤澤 海音

国際関係学専攻 3回生2025.3.14

studentlife|academics|ir_major|

-

戦争や貧困のない社会を実現するには、人々が「社会はどうあるべきか」に関心を寄せ続けることが不可欠と思い、取材や報道を通じてその一端を担える記者を目指しました。

高田 みのり

中日新聞社(2016年3月卒業)2025.3.14

alumni|