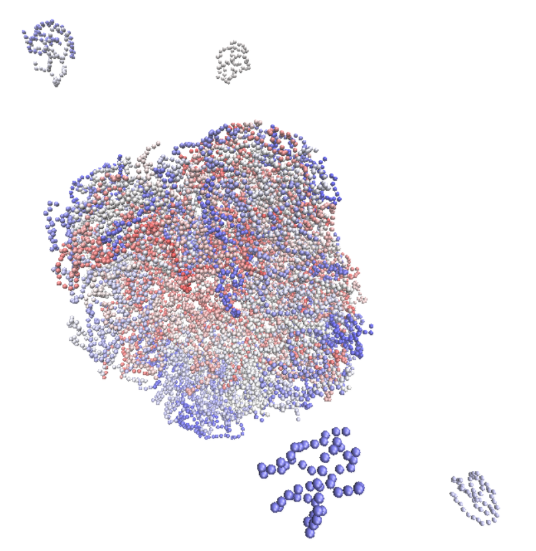

1次構造情報からの立体構造形成についての解明、そして立体構造情報から、いかにして機能が発現されるかを解明している。研究手法として、実験データに基づいた物理化学的理論の構築、データベース解析などの情報論的手法や、各種分子シミュレーション、エネルギー計算技術など、様々な手法を使い、日々研究活動を行っている。

膨大な生命データを俯瞰する情報科学的手法と、個々の微視的現象を詳らかにする計算物理学的手法を活用し、生体分子が機能を発揮する仕組みを研究している。また天然の生命現象を明らかにするのみならず、新しい生体分子を人工的にデザインする試みからも生命の本質に迫っている。

卒研メンバー(2025年度)

齊藤 涼華

博士課程前期

新型コロナウイルスのパパイン様プロテアーゼと複数の阻害剤候補化合物との網羅的なVc-MDシミュレーションを行い、阻害剤の揺らぎの効果の解明を目指している。

中谷円香

博士課程前期

TGIF-1には天然変性領域が存在しており、そのリン酸化によって機能制御が試されることが明らかになっている。しかし、その分子機構は不明であるため、本研究では分子シミュレーションを用いてこれを解明する。

阿部なお

博士課程前期

不凍蛋白質について、その構造揺らぎと水和水の構造やダイナミクスの間にどのような関係があるのかを解明する。

鵜川真衣

博士課程前期

ミセルによる薬剤輸送過程を分子動力学シミュレーションを用いて解析する。

前田有香

博士課程前期

ボツリヌストキシンと阻害剤の相互作用を分子動力学シミュレーションを用いて解明する。

KIM HYUNJI

博士課程前期

PD-1 PDL1の相互作用を阻害する薬剤として、中分子が見出されているため、その機能を分子動力学シミュレーションを用いて解明する。

安達 魁人

学部生

池村 昂義

学部生

小澤 真

学部生

木原 英資

学部生

小西 夏樹

学部生

茶谷 都羽

学部生

早田 万紘

学部生

山本 泰雅

学部生

卒研メンバー(2024年度)

辻井 啓悟

博士課程前期

植物細胞膜を構成する様々な脂質がどのように相互作用し、膜の物性に影響を与えているのかを分子動力学シミュレーションを用いて解析する。

村本 真志

博士課程前期

転写因子TGIF-1タンパク質とDNAの相互作用のメカニズムが分かっていないため、VcMDシミュレーションを行う。また新型コロナウイルスのパパイン様プロテアーゼと阻害剤候補化合物との網羅的MDシミュレーションも行っている。

板東夏紀

学部生

不凍蛋白質について、その構造揺らぎと水和水の構造やダイナミクスの間にどのような関係があるのかを解明する。

福井一真

学部生

BPTIおよびその置換体の天然および変性状態において、その構造揺らぎと水和水の構造やダイナミクスの間にどのような関係があるのかを解明する。

栗本紗也花

学部生

PlProと阻害剤候補化合物の相互作用自由エネルギーを分子動力学シミュレーションと液体論を用いて解析する。

卒研メンバー(2023-2022年度)

CHEN Yuhang

博士課程前期

In general, drug discovery projects require high cost and a long development period. With the improvement of computational power, machine learning technology has been used in every part of drug discovery. In the study, the aim is to develop a docking classifier by using machine learning based on spatial distributions of the interactions between amino acid residue and small ligand atoms isotropically, from the three-dimensional structural information of protein-small ligand.

酒井 佑介

博士課程前期

血液疾患に伴う染色体の変化に関連するタンパク質Aは、薬の候補化合物がいくつか見つかっているものの相互作用のメカニズムが分かっていない。そこで、薬の候補化合物のドッキング計算の結果得られた予測構造からMDによって結合が安定かどうか調べる。

中野 雄太

博士課程前期

TGIF-1には天然変性領域が存在しており、そのリン酸化によって機能制御が試されることが明らかになっている。しかし、その分子機構は不明であるため、本研究では分子シミュレーションを用いてこれを解明する。

延永 慎吾

博士課程前期

YGGモデルペプチドの3つの場所を指定し、疎水性やhelix傾向が異なる様々な残基を置換したYGGタンパク質を解析し、置換された残基によってペプチド全体の構造や水のダイナミクスにどのような影響を与えるかを調べ、疎水性やhelix傾向と水のダイナミクスの関係性について解明する。

XIE Qilin

博士課程前期

転写因子PC4はVP16と相互作用することでRNAポリメラーゼⅡを活性化させることが知られている。この相互作用はPC4の天然変性領域によって制御されるが、分子機構が不明である。そこで、本研究では分子動力学シミュレーションを用いて解明する。

伊納 竜太郎

博士課程前期

本研究では溶質周囲の水分子の配置・構造の歪みと溶質の構造変化の関係を解明し、そこから溶質の性質を予想することを目的としている。そのために、構造秩序パラメータqを用いた水の四面体構造を計算するプログラムをFortranで作成する。

栗木 裕次

博士課程前期

ある種の天然変性タンパク質は液-液相分離によって液滴を形成することが知られている。本研究ではタンパク質FUSの低複雑性ドメインの一部について粗視化分子動力学シミュレーションを用い、液滴の挙動や構造を明らかにする。

佐藤 宏哉

博士課程前期

自己集合性ペプチドは高い生体適合性を持つことからナノ材料やバイオ材料の創製において魅力的な素材です。私はペプチドについて分子動力学法用いて、安定性を調べ、構造を明らかにすることによって新しい自己集合性ペプチドの開発をする。

中村 優似

博士課程前期

人工タンパク質である野生型シニョリン及びそのアミノ酸置換体4つについて、その構造揺らぎと水和水の構造やダイナミクスの間にどのような関係があるのかを解明する。

博士課程前期

蛋白質における天然変性領域とは多様な構造を取る領域であり、様々な生物学的プロセスの制御に関わっている。本研究ではケモインフォマティクス的手法を駆使し、天然変性蛋白質を標的とする活性化合物候補を探索する

辻井 啓悟

学部生

植物細胞膜を構成する様々な脂質がどのように相互作用し、膜の物性に影響を与えているのかを分子動力学シミュレーションを用いて解析する。

今中 秋也

学部生

BPTIおよびそのAla置換体について、その構造揺らぎと水和水の構造やダイナミクスの間にどのような関係があるのかを解明する。

唐杉 倫太郎

学部生

自己集合性ペプチドは高い生体適合性を持つことからナノ材料やバイオ材料の創製において魅力的な素材です。私はValに置換したペプチドについて分子動力学法用いて、安定性を調べ、構造を明らかにすることによって新しい自己集合性ペプチドの開発をする。

河合 満理奈

学部生

本研究では溶質周囲の水分子の配置・構造の歪みと溶質の構造変化の関係を解明し、そこから溶質の性質を予想することを目的としている。そのために、構造秩序パラメータqを用いた水の四面体構造を計算するプログラムをFortranで作成する。

学部生

ある種の天然変性タンパク質は液-液相分離によって液滴を形成することが知られている。本研究ではタンパク質FUSの低複雑性ドメインの一部について粗視化分子動力学シミュレーションを用い、液滴の挙動や構造を明らかにする。

学部生

VcMD法を用いて標的分子とその候補阻害剤となるリガンドとの相互作用や結合様式を解析し、VcMD法の新たな創薬基盤技術としての有用性を検証する。

学部生

がんを抑制する天然変性蛋白質であるp53について、その溶媒露出表面積(ASA)や二次構造などの構造的特徴と、周囲の水和水の運動性との関係を分子動力学法によって解析する。

学部生

蛋白質における天然変性領域とは多様な構造を取る領域であり、様々な生物学的プロセスの制御に関わっている。本研究ではケモインフォマティクス的手法を駆使し、天然変性蛋白質を標的とする活性化合物候補を探索する

学部生

YGGモデルペプチドの1残基を指定し、疎水性やhelix傾向が異なる様々な残基を置換したYGGタンパク質を解析し、置換された残基によってペプチド全体の構造や水のダイナミクスにどのような影響を与えるかを調べ、疎水性やhelix傾向と水のダイナミクスの関係性について解明する。

卒研メンバー(2021年度)

膨大な生命データを俯瞰する情報科学的手法と、個々の微視的現象を詳らかにする計算物理学的手法を活用し、生体分子が機能を発揮する仕組みを研究している。また天然の生命現象を明らかにするのみならず、新しい生体分子を人工的にデザインする試みからも生命の本質に迫っている。

後藤 聡志

博士課程前期

最近、転写因子Med26が天然変性蛋白質であるTAF7およびEAF1と相互作用することで分子スイッチとして機能し、メディエータ複合体の構成を変化させることが分かってきた。そのため、Med26によるTAF7、EAF1の認識についてマルチカノニカルMDシミュレーションにより、メカニズムの検討を行う。

佐藤 圭一朗

博士過程前期

計算構造生物学研究室独自の技術で、PDBから集めたデータを用いてタンパク質―低分子間の原子レベルでの相互作用パターンを解析するものがある。この技術を中分子でも利用できるように開発し応用する。PDBのデータからタンパク質の結合に関わる規則性を見つける事がタンパク質の特異的結合の原理を明らかにすることにつながる。

藤澤 太公也

博士課程前期

タンパク質周囲の水和ダイナミクスの指標である並進運動の平均二乗変位、回転運動の自己相関関数に関するプログラムを把握する。水和層判定の基準を変更し、PGA周囲の水和ダイナミクスがどう変化するのかを観察する。

長谷川 信哉

博士課程前期

タンパク質周囲に存在する水分子のダイナミクスは、タンパク質の構造や機能発現において重要と考えられている。その役割を理解するために、タンパク質-水系に対してMDシミュレーションを行い、回転運動の時間相関関数の最適化などのダイナミクス解析を行う。

CHEN Yuhang

博士課程前期

In general, drug discovery projects require high cost and a long development period. With the improvement of computational power, machine learning technology has been used in every part of drug discovery. In the study, the aim is to develop a docking classifier by using machine learning based on spatial distributions of the interactions between amino acid residue and small ligand atoms isotropically, from the three-dimensional structural information of protein-small ligand.

沖川 純也

博士課程前期

粗視化MDは大量のタンパク質をシミュレーションできる。しかし、パラメーター調整が難しく正しくタンパク質の挙動をシミュレーションできない場合がある。そこで、本研究では粗視化MDのパラメーターを決定し高精度なシミュレーションモデルを作る。

光永 翔

博士課程前期

アレルゲン性タンパク質の情報が記載されている複数のデータベースから情報を集約し、それを元に立体構造をモデリングする。そして、共通する特徴や新規アレルゲン構造の発見、アレルゲン性評価の指標についてアプローチしていくことを目的とする

坂本 渓

学部生

がんを抑制する天然変性蛋白質であるp53について、その溶媒露出表面積(ASA)や二次構造などの構造的特徴と、周囲の水和水の運動性との関係を分子動力学法によって解析する。

辻井 啓悟

学部生

植物細胞膜を構成する様々な脂質がどのように相互作用し、膜の物性に影響を与えているのかを分子動力学シミュレーションを用いて解析する。

成田 佳乃子

学部生

様々な疾病に対して多くの抗体様医薬品がつくられている。抗体様分子の抗原に対する結合メカニズムを明らかにできれば、医薬品の開発に有用である。本研究では、分子シミュレーションを用いてこれを解明する。

学部生

蛋白質における天然変性領域とは多様な構造を取る領域であり、様々な生物学的プロセスの制御に関わっている。本研究ではケモインフォマティクス的手法を駆使し、天然変性蛋白質を標的とする活性化合物候補を探索する

卒研メンバー(2019年度)

研究室からのお知らせ

計算構造生物学研究室(高橋研)

見学・訪問、いつでも大歓迎です!!

お気軽にご連絡下さい!!

連絡先:

内線:4413(研究室) 4404(高橋教授 個人研究室)

住所 :滋賀県草津市 野路東1-1-1 バイオリンク4階 4C

E-mail :tkhs▲sk.ritsumei.ac.jp (高橋教授)

:s-hkr3i▲fc.ritsumei.ac.jp (肥喜里助教)

管理人:sj00▲ed.ritsumei.ac.jp( )

sj00▲ed.ritsumei.ac.jp ( )

(▲を@に変更して下さい)