日本を伝える

Jan 17, 2017

1929年に能楽部の前身である謡曲狂言同好会ができ、今年で88周年を迎える能楽部は、2017年1月現在、22人在席し、能楽の実演・研究・鑑賞を目的とし活動。春の『立命薪能』と秋の『立命能』では活動の集大成として、部員のみで能舞台を学内に製作し、学生による能を行っている。

面

小面やはんにゃの面が一般的なイメージの面。子どもは面をつけずに表現する。

上:小面。「小」は可愛らしい、若くて美しいという意味で、もっとも若い女の面である。

左下:鬼、神、竜神などの面。

右下:平太。武士、人間の年配の男性の面。

扇

能では主役のことをシテといい、シテと応対してその演技を引出す役をワキと呼ぶ。能の扇には、主に能を演じるときにシテやワキが持つ「中啓(ちゅうけい)」と、仕舞(能の略式の演じ方の1つ)や、地謡方(斉唱で謡の地 (じ) の部分をうたってシテやその他の演技を助ける人たち)、囃子方(囃子を奏する人)が使う「鎮扇(しずめおうぎ)」の2種類がある。鎮扇には、シテの流儀によって文様や作りが決まっている。中啓には、華やかな絵柄が施されているが、この絵柄には曲目や役柄に応じた決まりがある。

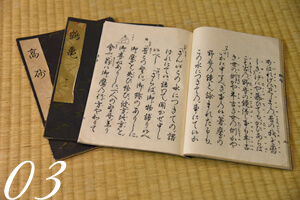

謡本(うたいぼん)

謡本とは、謡の稽古の際に用いる謡曲の詞章、節付を記した本のことで、古くは「能の本」とも呼ばれた。

部活動の特徴や魅力について、お二人にインタビューを行いました。

-

川満沙弥華さん

法学部2回生 -

山岸真紀さん

文学部2回生

- Q1能楽の魅力は?

-

現存する世界最古の舞台芸術であり、一種の演劇であるといえます。演劇であるにも関わらず、音楽(声楽―謡、器楽―囃子)、また舞踊(ダンス)の要素もまた重要です。文化部の要素と、体育会系の要素の両方があり、知力・体力・精神力全てを必要とするところが魅力です。

山岸さん

山岸さん

- Q2「能楽部」の特徴は?

-

能楽部では、低回生のうちはさまざまな傾向の仕舞を経験してもらい、3回生ごろから、得意・不得意、また上達の程度などを考慮しながら自分の舞う曲を選ぶようになります。演じることの奥深さを日々感じながら、練習に励んでいます。

川満さん

川満さん

- Q3トリビアを教えてください!

-

中学校や高校で習った古文の知識が意外と役立つんです。

山岸さん

山岸さん

- Q4今後の目標を教えてください。

-

4月にある「薪能」を成功させて、新入生をはじめ、学生にもっと能楽部の活動と魅力を知ってもらいたいです。そのために日々練習し精進していきたいです。

川満さん

川満さん