![]()

就活のためではなく「社会人になるため」に

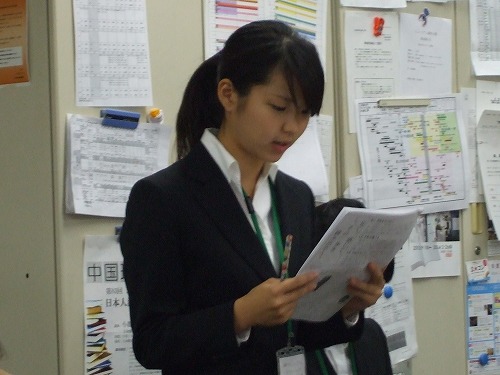

川人 絵里菜さん(国際関係学部3回生)

立命館大学国際平和ミュージアムのインターンシップに参加

私は、高校時代に立命館大学との高大連携に力を入れておられた先生の影響を受けて、教育関係の仕事がしたいと考えています。また、大学進学後、オリターの活動などで大学職員の方々と関わる機会を通じて、立命館大学での仕事について興味を持つようになり、今年8月、立命館大学国際平和ミュージアム(以下:ミュージアム)のインターンシップに参加しました。

ミュージアムでのインターンシップの期間は約2週間で、秋から冬にかけて開催される展覧会のチラシの制作や配布などの広報活動に携わりました。また、「大学生の来館者数を増やすためにはどうすれば良いか?」という課題にも取り組みました。私は、その課題解決案を考えるために、館内で働くボランティアガイドのみなさんや学生スタッフにインタビューを行い、彼らの仕事内容について調査した他、大学生を対象に「平和」への関心度を調べました。

インタビューを通して、ミュージアムでは、単に展示品を見たり読んだりするだけではなく、ガイドによる案内など「見て、感じて、考えて、その一歩を踏み出そう」といった一連の学習プロセスになっていることや、館内で働くボランティアガイドの方の中には、戦争経験者の方がいらっしゃっることがわかりました。戦争経験者の生の声やお話を聞くことができるのは、ミュージアムの魅力の一つだと思います。さらに、ここで働く皆さんは、「戦争」や「平和」、「戦争」、「憲法」、「貧困問題」など、それぞれのテーマについて問題意識を持って仕事に取り組まれているように感じました。

大学生へのアンケートからは、大学生の戦争に対する関心の高さがわかり、大学生が慣れ親しんでいるSNSを利用した広報展開を提案として報告しました。

このインターンシップから私が得たことは、「働き方」や「働くことの意味」について考える必要があると気付いたことです。私は、自分たちの仕事に対し信条や愛着を持って働くミュージアムの人々の姿を見て、自分自身が望む「働き方」を具体的にイメージすることができました。一方、「電話応対」一つをとっても上手に対応できなかった経験を通じて、社会人としての未熟さを痛感させられました。

今回のインターンシップでは、企業の就業体験というより、職員の方々から、たくさんの指導(教育)を受けることができました。これは、ミュージアムが教育する場、学ぶ場として存在していることが大きく関係しているからだと感じました。その事を踏まえて、私は、これからも「教育」をいろんな視点から考えていこうと思います。

ミュージアムでのインターンシップの期間は約2週間で、秋から冬にかけて開催される展覧会のチラシの制作や配布などの広報活動に携わりました。また、「大学生の来館者数を増やすためにはどうすれば良いか?」という課題にも取り組みました。私は、その課題解決案を考えるために、館内で働くボランティアガイドのみなさんや学生スタッフにインタビューを行い、彼らの仕事内容について調査した他、大学生を対象に「平和」への関心度を調べました。

インタビューを通して、ミュージアムでは、単に展示品を見たり読んだりするだけではなく、ガイドによる案内など「見て、感じて、考えて、その一歩を踏み出そう」といった一連の学習プロセスになっていることや、館内で働くボランティアガイドの方の中には、戦争経験者の方がいらっしゃっることがわかりました。戦争経験者の生の声やお話を聞くことができるのは、ミュージアムの魅力の一つだと思います。さらに、ここで働く皆さんは、「戦争」や「平和」、「戦争」、「憲法」、「貧困問題」など、それぞれのテーマについて問題意識を持って仕事に取り組まれているように感じました。

大学生へのアンケートからは、大学生の戦争に対する関心の高さがわかり、大学生が慣れ親しんでいるSNSを利用した広報展開を提案として報告しました。

このインターンシップから私が得たことは、「働き方」や「働くことの意味」について考える必要があると気付いたことです。私は、自分たちの仕事に対し信条や愛着を持って働くミュージアムの人々の姿を見て、自分自身が望む「働き方」を具体的にイメージすることができました。一方、「電話応対」一つをとっても上手に対応できなかった経験を通じて、社会人としての未熟さを痛感させられました。

今回のインターンシップでは、企業の就業体験というより、職員の方々から、たくさんの指導(教育)を受けることができました。これは、ミュージアムが教育する場、学ぶ場として存在していることが大きく関係しているからだと感じました。その事を踏まえて、私は、これからも「教育」をいろんな視点から考えていこうと思います。

- 取材・文

- 鈴木裕加(産業社会学部3回生)