![]()

日々の感情から物語をつくりだす。織田作之助賞青春賞受賞

松浦歩美さん(文学部4回生)

織田作之助、通称「織田作(おださく)」は、『夫婦善哉』などの名作を生み出した大阪生まれの作家である。彼の生誕を記念して創設された織田作之助賞の「青春賞」(24歳以下)に、松浦さん(ペンネ-ム:犬浦香魚子)の作品『はきだめ』が選ばれた。『はきだめ』は、四年制大学を卒業して地元の会社で契約社員として働く「あたし」が、同棲中のフリーター「楢崎」と高校の後輩「巧巳」の二人の男性との関係を通して、社会での劣等感や日々の倦怠感を表現している。

松浦さんが小説のようなものを書き始めたのは小学校の高学年。読書が好きで海外のファンタジー作品や子ども向けの芥川や太宰作品をよく読んだ。中学に進学して本好きの友だちと一緒に小説を書くようになり、高校時代も趣味で続けていた。京都の大学に憧れ、特に近代日本文学を専門とする先生が多い立命館大学を選んだ。中川成美教授のゼミに所属し、夏目漱石の『行人』をテーマに論文を執筆した。作品の読み込みや作家論としての漱石の先行研究を調べ、主に登場人物「一郎」の自意識に焦点を当てて彼の自己のあり方について論じている。

大学入学後、立命PENクラブに入部。PENクラブでは互いの作品について意見を交換したり、小説の書き方を教わった。それまで独自で小説を書いて自分や身近な仲間うちだけで楽しんでいたが、PENクラブで発行する季刊誌に投稿するなどしていくうちに、人前に出せる形に完成させることを意識し始めたという。

「”書くこと”を話題にできる空間があるんだ、と勇気づけられたし、喜びがありました。自分の作品を読んでくれる人がいて、親身にアドバイスをくれる。厳しいことを言われても、書くこと、書いていくことを肯定されている感じがして、書く意欲が高まりました」

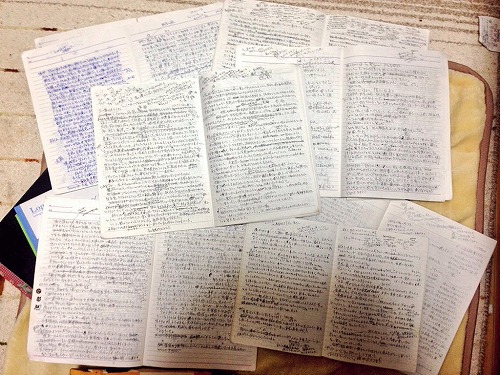

作品は自分の好きなシーンから書くという松浦さん。『はきだめ』は3週間ほどで書き上げたという。初稿は主観的に書く癖が残っている影響で、「あたしは、」「あたしは、」ばかりだったが、改稿を重ねて独りよがりになりすぎないようなすっきりとした文章へ整えていった。書くときには人物の感情や描写を大切にしているという。今の自分が考えていることや、その時の感情、目に映る景色を数年後も思い出せるようにスマホのメモやツイッターに書き残しものは、在学中で約2000文を超える。そのメモを振り返り、執筆時に役立てているそうだ。

「小説を書くのは面白い」

自分が考えていることを論理立てて言葉で喋ることが苦手な松浦さんは、頭の中に飛んでいる考えや思いを、小説を書くことによってまとめることができるという。また小説を書くようになってから、一つのことに対して何通りもの視点で考えるようになったそうだ。たとえば、友人との会話を後日振り返って友人の感情をいろんなパターンで想像する。それが結果的に書くときの想像力になっている。

「9000字の短編小説のなかで、きちんと登場人物のキャラクターを描けたことがよかった。」

松浦さんにとって思いもよらない今回の受賞は、小説を書くことへの少しの自信にもなった。卒業後は地元名古屋で就職し、仕事の傍ら小説を書いていく。松浦さんの作家としての物語の展開が楽しみだ。

松浦さんが小説のようなものを書き始めたのは小学校の高学年。読書が好きで海外のファンタジー作品や子ども向けの芥川や太宰作品をよく読んだ。中学に進学して本好きの友だちと一緒に小説を書くようになり、高校時代も趣味で続けていた。京都の大学に憧れ、特に近代日本文学を専門とする先生が多い立命館大学を選んだ。中川成美教授のゼミに所属し、夏目漱石の『行人』をテーマに論文を執筆した。作品の読み込みや作家論としての漱石の先行研究を調べ、主に登場人物「一郎」の自意識に焦点を当てて彼の自己のあり方について論じている。

大学入学後、立命PENクラブに入部。PENクラブでは互いの作品について意見を交換したり、小説の書き方を教わった。それまで独自で小説を書いて自分や身近な仲間うちだけで楽しんでいたが、PENクラブで発行する季刊誌に投稿するなどしていくうちに、人前に出せる形に完成させることを意識し始めたという。

「”書くこと”を話題にできる空間があるんだ、と勇気づけられたし、喜びがありました。自分の作品を読んでくれる人がいて、親身にアドバイスをくれる。厳しいことを言われても、書くこと、書いていくことを肯定されている感じがして、書く意欲が高まりました」

作品は自分の好きなシーンから書くという松浦さん。『はきだめ』は3週間ほどで書き上げたという。初稿は主観的に書く癖が残っている影響で、「あたしは、」「あたしは、」ばかりだったが、改稿を重ねて独りよがりになりすぎないようなすっきりとした文章へ整えていった。書くときには人物の感情や描写を大切にしているという。今の自分が考えていることや、その時の感情、目に映る景色を数年後も思い出せるようにスマホのメモやツイッターに書き残しものは、在学中で約2000文を超える。そのメモを振り返り、執筆時に役立てているそうだ。

「小説を書くのは面白い」

自分が考えていることを論理立てて言葉で喋ることが苦手な松浦さんは、頭の中に飛んでいる考えや思いを、小説を書くことによってまとめることができるという。また小説を書くようになってから、一つのことに対して何通りもの視点で考えるようになったそうだ。たとえば、友人との会話を後日振り返って友人の感情をいろんなパターンで想像する。それが結果的に書くときの想像力になっている。

「9000字の短編小説のなかで、きちんと登場人物のキャラクターを描けたことがよかった。」

松浦さんにとって思いもよらない今回の受賞は、小説を書くことへの少しの自信にもなった。卒業後は地元名古屋で就職し、仕事の傍ら小説を書いていく。松浦さんの作家としての物語の展開が楽しみだ。