|

|

「目が悪くなる」と母親から注意されるほど、小さいころから大の読書好きでした。13歳になると、昼は働き、夜は学校に通う生活を始めます。

住み込み先の大阪の法律事務所には、漢詩集をはじめとする沢山の本がありました。

これらの本に、夢中になり「一生、読書をし続けよう」と決意したのです。 |

◉東洋から文字研究の世界へ |

読書を進めるうちに、だんだんと「東洋」という言葉に心をひかれ始めます。その中で、日本最古の歌集『万葉集』と中国最古の詩集『詩経』を比較しようとしました。

そのために、中国の古代文字を勉強しなければならないと考えるようになりました。 |

|

| 立命館中学教諭時代(写真中央) |

|

|

| 1910年 |

0歳 |

福井市にて誕生(4月9日) |

| 1917年 |

7歳 |

福井市立順化尋常小学校入学 |

| 1923年 |

13歳 |

福井市立順化尋常小学校卒業。大阪へ出て広瀬徳蔵法律事務所に就職 |

| 1930年 |

20歳 |

京阪商業第二本科卒業 |

| 1933年 |

23歳 |

立命館大学専門部(夜間)入学 |

| 1935年 |

25歳 |

(専門部在学のまま)立命館中学教諭(~1941年) |

| 1943年 |

33歳 |

立命館大学法文学部漢文学科卒業。予科教授 |

| 1945年 |

35歳 |

文学部助教授 |

| 1954年 |

44歳 |

文学部教授 |

|

約3000年前の中国の古代文字を、トレーシングペーパーを使って写し取りました。何万枚も写すうちに、文字の成り立ちやつながりを、体で感じ取れるようになりました。

そして、45歳のとき、「口」が「くち」ではなく、神への手紙を入れる器「サイ」であることを発見したのです。この発見によって、漢字の成り立ちに、納得のいく説明ができるようになりました。 |

|

◉学問に遊ぶ |

白川先生は、およそ2000年間、正しいとされてきた漢字の解説書「設文解字」とは違った学説を構築することになりました。誰もが考えつかなかった発見だったため、反対説を唱える学者も多くいました。

孤独な研究でしたが、ひとり学問の道を極めることを楽しみながら、地道に研究を続けました。 |

◉どうくつの仙人はん |

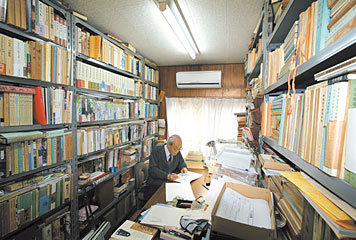

正月休み以外は、夜の11時すぎまで大学で研究をしていました。先生の研究は、学園紛争時代にも続けられました。昼と夜の二食の弁当を持参し、夜遅くまで研究に没頭したのです。

暑い日は「ももひき姿」で研究に没頭したため、用務員さんに間違えられたこともありました。学生たちからは、尊敬と親しみをこめ、「どうくつの仙人はん」と呼ばれました。 |

| |

|

|

| 1955年 |

45歳 |

『甲骨金文学論叢』を立命館大学中国文学研究室から油印で刊行。以後十集に及ぶ |

| 1962年 |

52歳 |

興の研究で博士学位取得(京都大学) |

| 1970年 |

60歳 |

『漢字』(岩波新書)。以降、『孔子伝』(中公叢書)、『中国古代の文化』『中国古代の民俗』(講談社学術文庫)など、一般読者のために書き下ろす |

| 1976年 |

66歳 |

定年退職・特別任用教授 |

|

60歳になった頃には、100本を越える研究論文を発表していました。しかし、どれも研究者向けに書かれた難しいものばかりでした。「学問の成果は、普通の人にもわかるものでなくてはならない」。初めて一般向けの本『漢字』(岩波新書)を書いたところ、多くの人に読まれました。 |

◉『詩経』と『万葉集』 |

| 古代東洋の歌謡集である『詩経』と『万葉集』についての一般書も書き下ろしました。若い頃の、『詩経』と『万葉集』を読み比べをするという目標を達成したのです。 |

|

| |

|

|

| 1981年 |

71歳 |

名誉教授 |

| 1984年 |

74歳 |

『字統』(平凡社)。毎日新聞出版文化特別賞 |

|

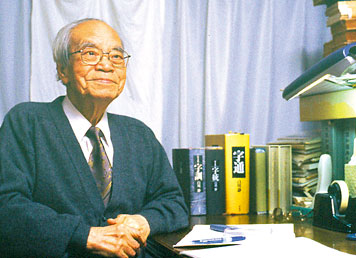

「一歩ずつ運べば、山でも移せる」。73歳のとき、それまでの研究のまとめとして、字書作りに取り組み始めました。毎日毎日、同じペースで書き続け、5万枚を越える原稿を一人で書き上げ、13年半かけて3冊の字書を完成させます。ページ数の合計は、3,000頁を超えました。 |

◉「東洋学者」白川静 |

| 研究の成果は、30冊以上の著作集にまとめられました。その目的は、近代まで東洋の共通文化であった漢字の地位を復活させ、東洋を回復することでした。「衰えている漢字を復活させれば、漢字を使い続けてきた東洋の国ぐにも復活できるはず」と考えたのです。白川先文字だけではなく、その背景や精神も研究した「東洋学者」だったのです。 |

参考:福井県立こども歴史文化館常設パネル

|

| |

|

|

| 1987年 |

77歳 |

『字訓』『文字逍遥』(平凡社) |

| 1991年 |

81歳 |

菊池寛賞 |

| 1996年 |

86歳 |

『字通』(平凡社)。京都府文化特別功労賞 |

| 1997年 |

87歳 |

朝日賞 |

| 1998年 |

88歳 |

文化功労者 |

| 1999年 |

89歳 |

『著作集』(平凡社)(~2001年)。「文字講話」を始める(~2005年)。「勲二等瑞宝章」受章 |

| 2002年 |

92歳 |

『著作集 別巻』(平凡社)(~2003年)。福井県名誉県民賞 |

| 2004年 |

94歳 |

文化勲章受章 |

| 2005年 |

95歳 |

福井市名誉市民、京都市名誉市民 |

| 2006年 |

96歳 |

京都市にて逝去(10月30日) |